[級位者向け将棋戦略論]駒を働かせるために①。駒を王様の近くに寄せよう。

こんにちは、ゆに@将棋戦略です。

級位者向け戦略論の続きで、今回から「駒を働かせるために」をテーマに、いくつかの題材に分けて駒を働かせるために重要な指針について書いていこうと思います。

駒を働かせるための指針

「駒の働き」については、戦略論マガジンの4つの記事にて書きました。簡単にまとめますと、駒を働かせるためには以下のような指針に基づいて指すのが良いと思われます。(他にもあるかもしれませんが、とりあえず7つ挙げます)

①駒はなるべく王様の近くに寄せていく(攻めの働き、守りの働き)

これは基本中の基本で、級位者の方の実戦を見る限り、多くの人が実践できているように思います。

②相手の大駒の利きを弱めるため、あるいは相手の持ち駒の打ち込みを防ぐためであれば、駒が王様から離れてもOK(第3の働き)

第3の働きとは、相手の大駒や持ち駒を邪魔する働きと思って頂ければ大体OKです。これも自然と出来ている場合が多いように思います。

③大駒の利きがなるべく遠くまで通るようにする。

大駒は将棋において最も強い駒です。将棋は割と大駒ゲーですので、使えない状況は極力避けるようにします。

④自玉と相手の王様が近い場合(お互いに左辺にいる、など)、相手の大駒と相手の王様が近い場合などは、駒を王様の近くに寄せるよう特に意識する。

前者は攻めと守りの働きのミキシング、後者は攻めの働きと第3の働きのミキシングにより、駒の働きが特に高まるケースです。

⑤指し手のプライオリティを常に意識する。

自分の指し手の価値は将来の相手の王様や大駒の位置などに影響を受けます。したがって、これらにあまり影響を受けず、「相手の形がどうであれ、いずれどうせ指す手」はプライオリティが高まります。そうでない手は保留しておいて、相手の形に応じて指し手を決める必要があります。

⑥守りの目的で配置されている自陣の駒は、相手の攻め駒と自玉の間に入るように配置することを意識する。逆に攻めの目的で駒を配置する時は、相手の王様を直接攻めることができればより効果的なので、なるべく相手の守り駒に働き掛けないよう意識する。

ここでの「相手の攻め駒」とは、将来的に配置される可能性のある攻め駒も想定に入れたものになります。認知度が低い?ためなのか、出来ていない人が非常に多い印象です。

⑦自陣の守り駒の配置を考える時、「弱いマス」を作らないように意識する。逆に相手陣を攻めることを考える時、相手陣の「弱いマス」を狙って駒を配置することを意識する。

これも認知度が低い印象です。

駒を王様の近くに寄せよう

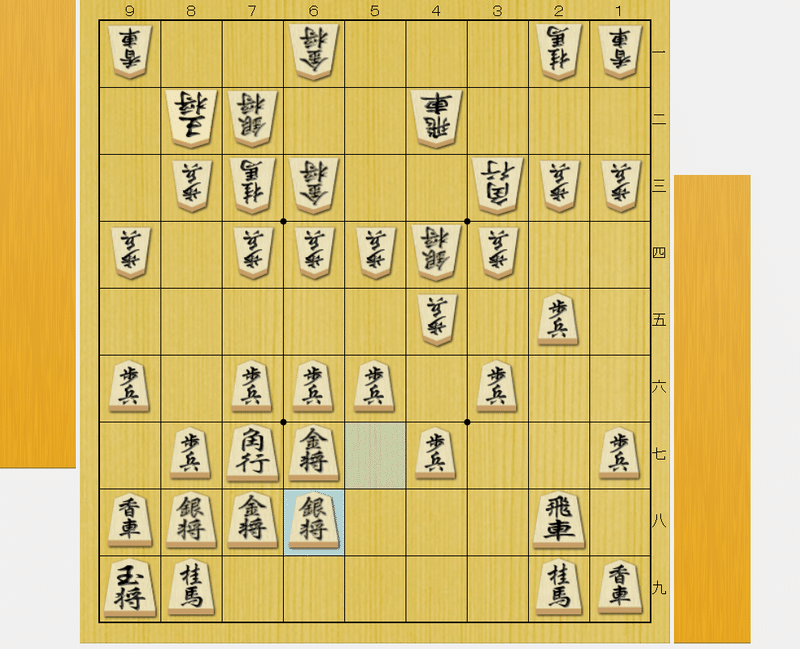

今回は①の、駒をなるべく王様の近くに寄せていく、という指針について書いていきたいと思います。まずは以下の図①。

この局面で全ての指し手を挙げれば、35通りほどあります(数え間違えてたらすみません)。しかし、駒を王様に寄せていく指針に従えば、大抵の場合は2~3通りに候補手を絞ることが出来ます。この場合は玉から遠い3九の銀や4九の金に着目するのがいいでしょう。候補手は▲4八銀、▲5九金右、▲5八金右ぐらいです。

候補手の一つ目、▲4八銀では▲3八銀として、場合によって▲2七銀と出ていく人もみかけますが、大事な銀が自玉からも相手玉からも遠ざかってしまい、あまりオススメはできません。

また、指針から全く外れた手、例えば▲1八香とか▲2六飛みたいな手はあまり価値がなく、せっかく与えられた手番を無駄にしかねないので、やめましょう。

この指針は、序盤だけでなく中終盤においても、指し手の候補を狭めるのに使われます。例えば図①からかなり進めた図②。以前別記事でも取り上げた局面ですね。手番は後手です。

後手にはまたも35通りほどの指し手が与えられています。ここで着目するべきは先手玉からも後手玉からも遠い4四の銀で、この銀は後手の飛車角を遮る駒にもなっています。したがって、この銀を働かせる△5三銀か△5五歩▲同歩△4六歩▲同歩△5五銀(途中図)が候補となります。

一方、図②で△8四歩のような手では▲7九銀右と固められ、以下△8三銀▲6八角△2二飛▲3七桂(参考図)のように進むと、先手だけ4枚の金銀がしっかり守りの参加しており、後手は4四の銀が攻めにも守りにも働かなくなってしまいます。ちなみに参考図の評価値(Haoの場合です)は既に+400点程度。かなりの差がついてしまいますね。

さて、途中図からさらに進んで図③に(ゆにの実戦譜)。手番は先手番です。今、△5七歩と垂らされ、後手が次の△5八歩成を狙っているところですが、どうしましょうか?▲5九香みたいにただ受けるだけでは大損ですので指したくないところです。

ちなみに指し手を数えたところ138通りほど。かなり絞らないとやってられないですね。まずは働きがイマイチな駒を探していきましょう。なお、持ち駒は好きな場所に打てるので、検討するのは最後でOKです。一つずつ見ていきますと、2一の竜は敵陣にしっかり利いている、1一の馬は自陣には利いているけど敵陣には利いていない、自陣の金銀は玉の近くにいて問題なさそう、2九の桂や1九の香は全く働いていませんが、この人たちを活躍させようとするのはちょっと無理がありそう。

こんな風に考えると、持ち駒を打つ手を除外すれば、ほぼ一択じゃないでしょうか?そう、図③では▲4四馬と活用するのが良さそうです(AI解析の結果も最善手になりました)。

以下、△5八歩成▲4五馬△6八と▲同金△5七銀打と進んだのが図④。

先手番で、次の手はものすごく大事な手です。どうしましょうか?

指し手は先ほどと同様たくさんありますが、今回は金取りがかかっています。敵陣に迫る速い手もなさそうなので、こんな時は候補手が大分狭くなりますね。金取りを防ぐのはざっと8通りぐらいでしょうか。でも、それでもしんどいですね。何とか2~3通りまで狭めたいところです。

こんな時は、相手の駒が自玉に近づいてこないように意識します。具体的には4六の銀。少なくともこの銀はこのまま遊ばせておきたいところです。したがって、▲5七同金は基本的にはやるべきでありません。もし検討するにしても後回しでOKです。他に、▲6九歩みたいな手も△6八銀成▲同歩△5七銀不成ぐらいで似たようなことになりますので、これも後回し。

そうすると、優先的に検討するべきは金をかわす手、ということになります。つまり▲6九金、▲7七金、▲7八金の3択で、より王様に金を近づける方が良いと考えると、▲7七金と▲7八金の2択になるでしょう。この2択は、AI解析すると実はほとんど差がありませんでしたので、どっちでもいいでしょう。ゆには7七の方が金にヒモがついていて安定しているだろうということで、実戦では▲7七金を選び、以下△6八角に▲9五歩(図⑤)と急所に手をつけて先手が勝ちになりました。

将棋は読みのゲームなんて言われたりしますが、実際にはどの手を選ぶかが肝心です。指し手の指針さえしっかりしていれば、このようにほとんど読まなくても、最善手に近い手を指すことができます。

というわけで、①の指針については以上にします。次回は②について書く予定です。

それでは読んで下さり有難うございました。引き続きよろしくお願いいたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?