[級位者向け将棋戦略論]駒得は裏切らない④。合わせの歩、継ぎ歩の手筋をご紹介。

こんにちは、ゆに@将棋戦略です。

今回も前回に引き続き、駒得は裏切らないをテーマに、歩の手筋をご紹介します。今回は合わせの歩、継ぎ歩の手筋です。

定義

それでは早速、合わせの歩と継ぎ歩についてゆになりの定義を示します。

合わせの歩:相手の歩の前(頭)に打つ歩のこと。

継ぎ歩:相手の歩の前(頭)に打つ歩のうち、直前の合わせの歩や突き捨ての歩に連動したもののこと。

継ぎ歩の方はちょっと分かりにくいかもしれませんが、後で例を示します。まずは合わせの歩で駒得を狙ういくつかのパターンを見ていきます。

十字飛車を狙う合わせの歩

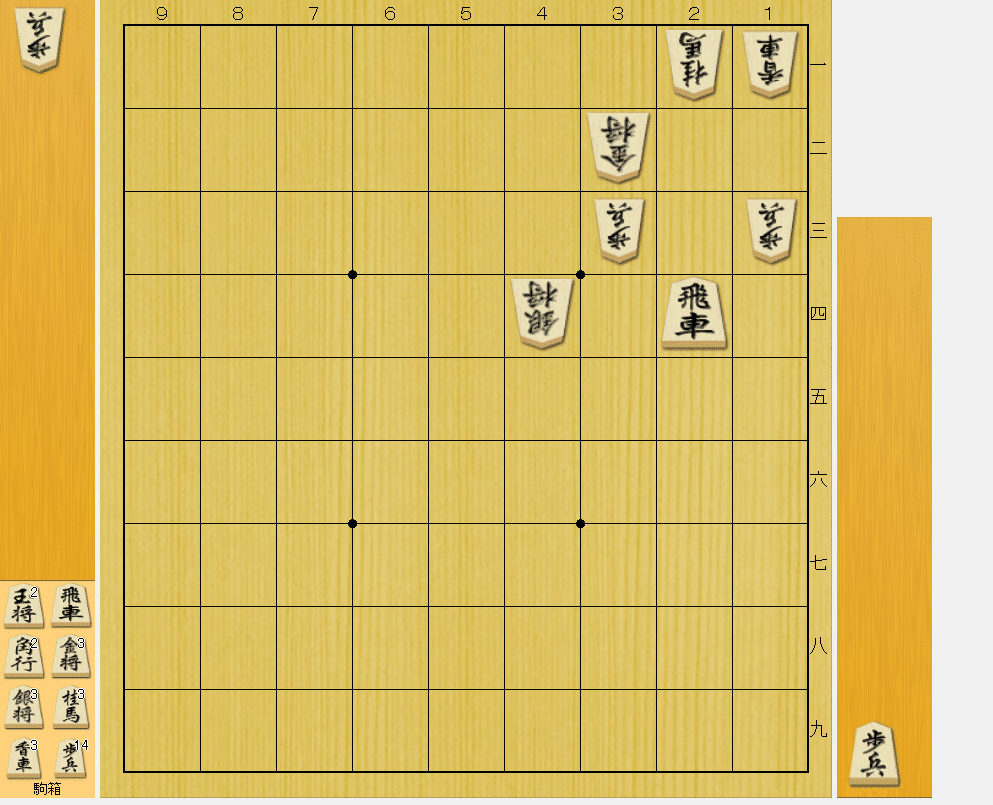

十字飛車というのは新しい言葉ですね。これは飛車の横の利きと縦の利きをそれぞれ使って、両取りをかける手筋です。以下の十字飛車①に例を示します。ここから駒得するには、どうすればいいでしょうか?

正解は合わせの歩の▲2四歩です。以下、▲2四歩△同歩▲同飛となった局面(十字飛車②)を見てみましょう。飛車の縦の利きで2一の桂取り、横の利きで4四の銀取りがかかっています。これをいっぺんに受けることは出来ません。このような飛車の使い方を十字飛車と言いまして、先手は駒得が確定しています。

それではもう一つ例を示します。今度は一段目に飛車を置いて、2一の桂馬にヒモをつけてみました(十字飛車③)。これに対して十字飛車の手筋は実現するでしょうか?先手の持ち駒がしれっと歩二枚になってる点にご注目。

試しに同じように▲2四歩△同歩▲同飛としてみましょう。これは後手の一段飛車のおかげで、桂と銀の両取りになっていません。▲2一飛成には△同飛がありますのでご注意を。したがって、一例ですが△3五銀▲2五飛△3四歩(十字飛車④)のように受けられて、駒得できません。ここから叩きの歩の▲2二歩としても△3三桂と逃げられてしまいますね。

それではどうするのかというと、十字飛車③の局面で叩きの歩の▲2二歩が正解です。△同金と取らせてから▲2四歩△同歩▲同飛(十字飛車⑤)とします。そうするとどうでしょう?今度は2二の金と4四の銀の両取りになっていますよね。つまり、叩きの歩を入れたのは両取りの対象を予め2段目にずらしておく目的だったのでした。

ちなみにですが、▲2二歩と▲2四歩の順番が入れ替わってもOKです。ただし、基本的にはより厳しい狙いを持っている方を後に回すことが多いです。この場合、▲2二歩は▲2一歩成の桂取り狙い、▲2四歩は▲2三歩成として金を取る狙いですので、より価値の高い駒を取りにいく▲2四歩の方が厳しい狙いを持っていると言えます。手順前後が許されない場合も多いので、実戦ではその都度読んで確認する必要があります。

角道をこじ開ける合わせの歩

次は角を活用したパターンになります。角は初登場でしたね。角の利きはとても強力なのですが、歩で止められてしまうとちょっと使いにくい面があります。そこで合わせの歩の出番になります。例えば以下の合わせの歩①。ここから駒得を狙った攻めがあります。

このような場合は▲3四歩と角道をこじ開けて、角の成り込みを狙います。△同歩なら▲1一角成で駒得成功。ほうっておいても、▲3三歩成△同金▲3四歩の叩きの歩で、△同金に▲1一角成が実現します。したがって、後手の対応としては角道の利きに割って入る△2二銀くらいでしょう。そこで先手は▲3三歩成△同銀▲3四歩△2二銀(合わせの歩②)とします。先手がさらに攻めを続けるとしたら、どうしたらいいでしょう?

正解は▲2四歩です。ちなみにですが、これは「突き捨ての歩」と言います。△同歩に一見何もなさそうですが、▲2三歩の叩きの歩があります。これに△同銀なら▲1一角成が実現します。以下△同金(合わせの歩③)としますが、さらなる追撃があります。

正解は▲2五歩の合わせの歩になります。これに△同歩と取ると▲2四歩(合わせの歩④)の叩きの歩が厳しく、△同金に▲2二角成が実現します。

▲2五歩には△3三歩の方がしぶとい受けかもしれませんが、▲2四歩△3四金▲2三歩成で大丈夫。以下、△2七歩▲同飛△2六歩▲同飛△2五歩(合わせの歩⑤)と「連打の歩」で先手の攻めを受けようとしますが、冷静に▲2八飛と引いておいて、△2三銀に▲2二歩(合わせの歩⑥)の単打の歩で駒得確定です。

今まで紹介してきた手筋がたくさん出てきました。ちょっと難しかったかもしれませんね。合わせの歩①から⑥まで手数としては23手。ここまで読めれば有段者と言っていいんじゃないでしょうか?

争点をずらす合わせの歩

次に攻めの基本手筋の一つとなる合わせの歩を紹介します。以下の図(争点ずらし①)では2四の地点に飛車と銀の2枚が利いています。しかし、先手としては2三の地点を攻めて▲2三飛成を実現したい。ではどう攻めるのがいいでしょうか。

ここでは▲2四歩として、狙いの2三の地点にいる歩を2四にずらすのが良いです。以下△同歩▲同銀と駒を進めて、2三の地点が2対1で優位となりました。次に▲2三歩の狙いがありますが、△2三歩と打っても「数の攻め」で▲同銀成△同金▲同飛成と狙いを実現できます。後手は受けるとしたら△3四歩(争点ずらし②)でしょう。

ここで焦って▲2三銀成は△5五角で失敗です。正しくは叩きの歩の▲3三歩(焦点の歩の方が正しいかもしれません)。△同角は▲同銀成で駒得ですし、それ以外も▲2三歩(争点ずらし③)と打って駒得です。よって、▲3三歩の局面にて駒得確定です。

継ぎ歩の手筋

最後に継ぎ歩の手筋をご紹介します。将棋の格言の一つに、「3歩持ったら継ぎ歩にたれ歩」というのがあります。継ぎ歩は歩を2枚消費、たれ歩は1枚消費するので、合計3枚ですね。例えば以下の継ぎ歩①。スキがなさそうで、今まで紹介した攻め筋だけでは攻略できなさそうです。

このような時は▲2四歩△同歩▲2五歩と攻めます。この▲2五歩(2回目の合わせの歩)を継ぎ歩と言います。これに△同歩と取ると、何か見覚えがないでしょうか?そう、たれ歩の手筋編でご紹介した局面そのものです。最後に▲2四歩(継ぎ歩②)と垂らして駒得が確定します。

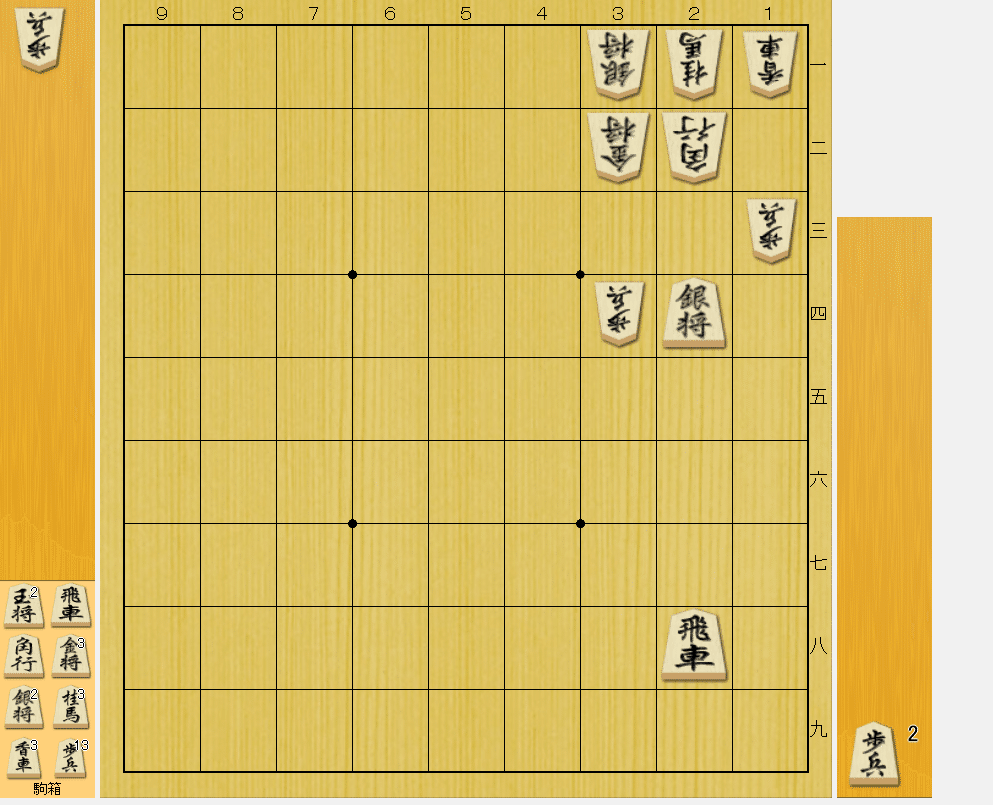

もう一つ、有名な定跡を一つ紹介しておきましょう。継ぎ歩③の後手は角換わり早繰り銀と呼ばれる指し方で、直前に△7五歩▲同歩△同銀と攻めたところです。それに対する有名なカウンターの手筋があります。

ここから先手は▲2四歩と突きます。これに対し△同銀は▲5五角の飛車、香の両取りがあります。したがって△同歩と取るしかありませんが、そこで▲2五歩の継ぎ歩を打ちます。これに△同歩なら▲同飛(継ぎ歩④)で2一の桂と7五の銀の両取りがかかります。この反撃があるので、後手の攻めはあまりうまくいかないとされています。

なお、今回は省きますが、継ぎ歩には桂馬と連動させるパターンもあり、とても強力な攻めになる場合があります。ぜひ習得して活用してみて下さい。

それでは合わせの歩、継ぎ歩については以上となります。今回の将棋ウォーズからの実戦例は、あまりテーマに沿った適切なサンプルが見つからなかったので、お休みです😣

読んで下さりありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?