高齢者施設での看取りケアに不安を持つ介護専門職のための本

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の約8割で、看取りケアが実施されています。介護職の方や施設スタッフの方にとって、入所者を尊重し、その最期を看取る役割が重要になっているということです。

一方で、看取りケアのやり方や進め方に不安を感じ、入所者やその家族とどのように接すればいいのかと戸惑っている方も少なくないのではないでしょうか。

今回はそうした悩みを解決できる、看取りケアの手順と技術を網羅的に解説した『看取りケア 介護スタッフのための医療の教科書』(翔泳社)を紹介します。

看取りケアの考え方や進め方、具体的な方法や死後のケア、さらに近年増加している自宅での看取りのほか、施設管理者・経営者のための職員の教育とケアについても解説しています。

この記事では「Part1 看取りケアの考え方」から一部を抜粋して掲載しますので、どんな内容の本なのかをチェックしてみてください。

簡単ではない仕事であり、正しいやり方を学ぶ機会も少ないからこそ、ぜひ本書を頼りにしていただければ幸いです。

やがて訪れる「最期」を迎える場所を考える

自然で穏やかな最期を望む傾向が強くなっている

2021年の日本人の平均寿命は、男性が81.47歳、女性が87.57歳です。一方、心身ともに自立し、健康的に生活できる期間(健康寿命)は、2019年時点で男性が72.68歳、女性が75.38 歳(厚生労働省「令和5年版高齢白書」より)。

平均的に、男性は約9年間、女性は約12年間の「健康でない時期」を経て、死に至るわけです。「健康でない時期」には日常的・継続的な医療や介護が必要になり、やがて訪れる「最期」も意識にのぼります。

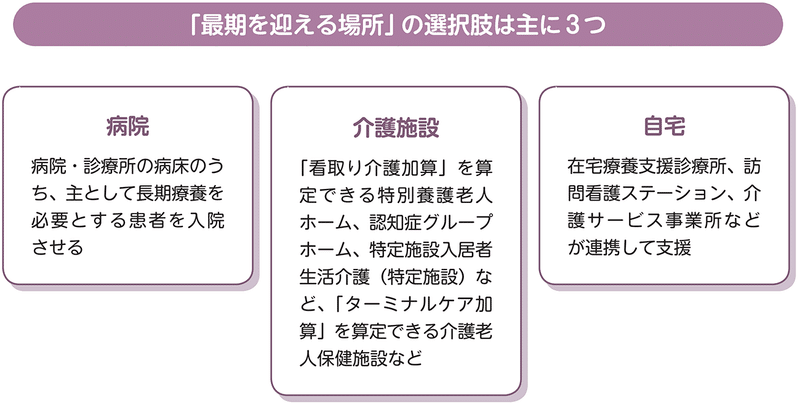

そうなったときに過ごす場所は、大きく分けて病院、介護施設、自宅のいずれかです。どこを選ぶかは、本人や家族の生活背景、経済状況、介護力や考え方によりますが、国の方針もあり長期療養の必要な人が病院で最後まで過ごすのは、今後ますます困難になっていくでしょう。

国民の考え方も、過度な延命治療を行うよりも、自然で穏やかな死を望む方向に変わりつつあり、実際に施設や自宅で最期を迎える人が徐々に増えています。

「看取り介護加算」創設で介護施設も選択肢の1つに

日本人の大半は、人生の最終段階を住みなれた自宅で過ごしたいと考えています。国も在宅での看取りを推進してきましたが、家族が遠方に住んでいる場合や、子供のいない高齢夫婦、独身の人などは、難しいのが現実です。また、子供などの家族が同居していても、必ずしも介護を担えるとは限りません。

このような状況の中、施設での終末期介護に対する期待が高まっています。かつては、最期を迎える場所は病院か自宅かの二者択一でしたが、2006年度の介護報酬改定において介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の「看取り介護加算」が創設され、その人が暮らしてきた施設で、日常生活の延長線上にあるものとして自然な死を迎えるという選択肢が増えたのです。

●病院

医師や看護師がおり、必要に応じて医療処置を受けられるが、生活の場としての落ち着きはなく、多くは大部屋で過ごす

家族の介護負担は小さいが、介護ケアが十分とはいえない

●介護施設

生活の場で専門職の介護ケアが受けられるが、医療処置は痰の吸引など一部に限られることもある

家族の介護負担が小さい

●自宅

住み慣れた自分の家で、最後まで家族と一緒に過ごすことができる

家族の介護負担が大きく、家族だけで最期を見守らなければならないこともある

高齢者の死と看取りの現状

自宅で最期を迎えたいと考える人は少なくない

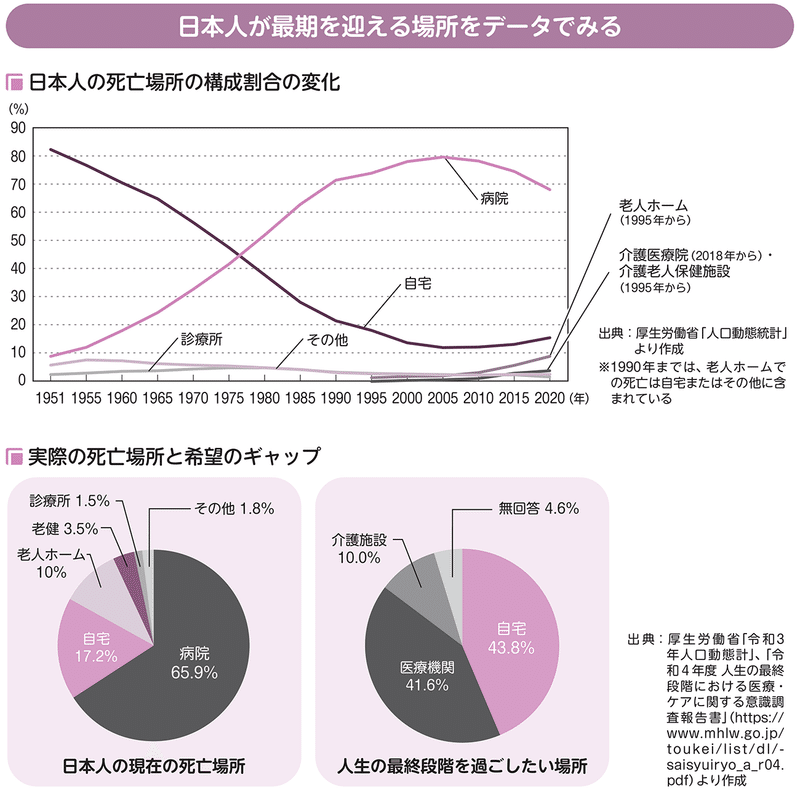

かつて、日本人のほとんどは人生の最期を自宅で迎えましたが、医療機関で亡くなる人が徐々に増え、1970年代半ばに逆転。最近では7割前後の人が医療機関で亡くなっています。しかし、本音では自宅で最期を迎えたいと思っている人が少なくありません。

厚生労働省が2022年に行った「人生の最終段階における医療・ケアに関する意識調査」の結果をみると、「人生の最終段階を過ごしたい場所」として最も多いのは自宅の43.8%でした。医療機関は41.6%、介護施設は10.0%でした(病気で治る見込みがなく、およそ1年以内に徐々にあるいは急に死に至ると考えたとき)。

自宅で最期を迎えることを選択した理由としては、「住み慣れた場所で最期を迎えたいから」「最期まで自分らしく好きなように過ごしたいから」「家族等との時間を多くしたいから」などが上位にあがっています。一方、自宅以外を選択した理由は、「介護してくれる家族等に負担がかかるから」が第1位です。

在宅での看取りは、家族の介護力低下などにより困難

医療機関で亡くなる人の数は、2021年で約97万人。介護老人保健施設・老人ホームで亡くなる人は約20 万人、自宅は約24万8000 人です。医療機関で亡くなる人はこの10 年で減少傾向にありますが、介護施設や老人ホーム、自宅は少しずつ増えています。

介護保険制度の利用拡大によって自宅での看取りが増えると期待されましたが、実際には、核家族化などの影響で家庭の介護力は低下しており、自宅での看取りを大きく増やすのは難しそうです。

また前述したように、介護する家族の負担や緊急時の対応への不安から、高齢者自身も自宅以外で最後まで療養したいと考えている人が多く、また制度の整備も進んでおり、今後、介護施設で最期を迎える人が増えていくのは確かなことです。

「死」は生活の延長線上特別なことではない

看取りは日常生活の先にいつか必ず訪れるもの

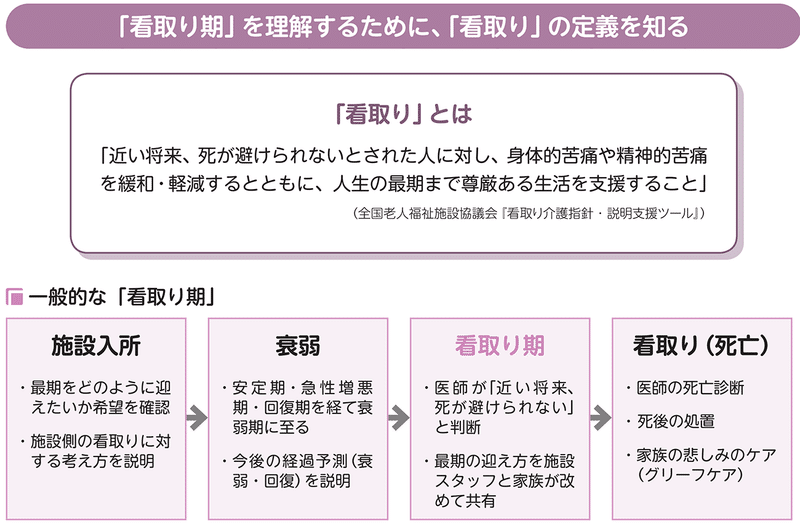

「看取り」という言葉は、日本独特のものです。明確な定義はいまのところありませんが、全国老人福祉施設協議会(全国老施協)の『看取り介護指針・説明支援ツール』では、「近い将来、死が避けられないとされた人に対し、身体的苦痛や精神的苦痛を緩和・軽減するとともに、人生の最期まで尊厳ある生活を支援すること」となっています。

つまり、「看取り期」とは、医師により「近い将来、死が避けられない」と判断されたときから、死亡までの間ということができるでしょう。

ただし、介護施設において「死」は生活の延長線上にあります。そのように考えると、やがて訪れるものとして施設に入所したときから意識されるものであり、また、かつては自宅で自然にその時期を迎えていたことからも、決して「特別なこと」ではありません。看取り期のケアはデリケートなものではありますが、日常的なケアの一つとして充実を図ることが大切です。

その人の看取りにかかわるすべての人が認識を共有

看取り期には、心身機能の障害や衰弱が著しく、明らかに回復は望めない状態であるという認識を、施設のスタッフと家族がしっかり共有する必要があります。

「近い将来、死が避けられない」という判断は、医師がその人の状態や経過を観察し、一般に認められている医学的知見に基づいて行いますが、その判断を看取りにかかわるすべての人が受け止め、心を一つにして、安らかな最期に向け進むことが看取りケアの大前提です。

看取り期はその人の死亡をもって終わるものではありません。死後に家族がお別れをする時間や、亡くなった人の身だしなみを整え、お化粧をするなどの死後の処置(エンゼルケア、エンゼルメイク)、家族の悲しみをケアすることも看取り期の大切なケアです。

看取り介護加算の定義と目的

看取り介護加算は、医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した入所者について、その旨を入所者又はその家族等(以下「入所者等」という。)に対して説明し、その後の療養及び介護に関する方針についての合意を得た場合において、入所者等とともに、医師、看護職員、生活相談員、介護職員、管理栄養士、介護支援専門員等が共同して、随時、入所者等に対して十分な説明を行い、療養及び介護に関する合意を得ながら、入所者がその人らしく生き、その人らしい最期が迎えられるよう支援することを主眼として設けたものである

(平成12年3 月8日老企第40号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)(抄)【令和4年6月23日最終改正】

看取りケアの意義と心得

「死の質(QOD)」という考え方

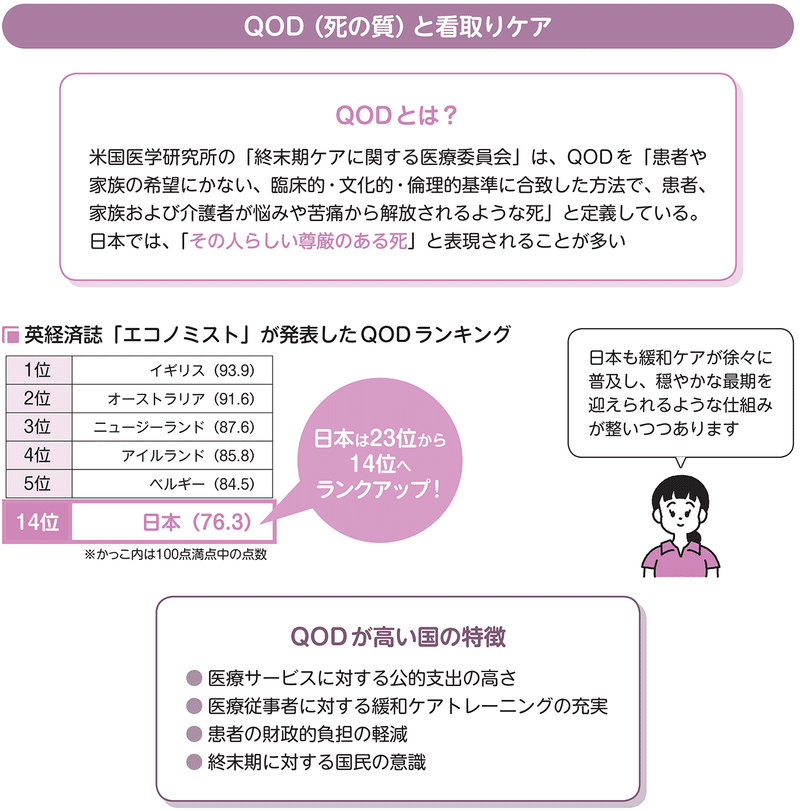

死の近づいた人が尊厳ある最期を迎えられるように、近年、「死の質」を高めるケアが注目を集めています。「死の質」とは、クオリティ・オブ・デス(QOD)の日本語訳です。

英経済誌「エコノミスト」が発表したQOD のランキング(2012年版は主要40カ国、2015年版は主要80カ国が調査対象)で、日本は2012年が23位、2015年が14位でした。現在、日本のQOD がどれほど向上しているのか、客観的に示すデータはありませんが、少しずつよい方向へ向かっていると信じたいものです。

今後、QOL(生命の質、生活の質)と並び、QODの重要性が増していくことは確かでしょう。2015年に厚生労働省が、それまで「終末期医療」と記していたものを「人生の最終段階における医療」に表記を変更したことも、最後までその人の尊厳を大切にする医療を目指す姿勢を示したものとされています。

「死」をタブー視しない看取りケア

QODは介護の場にも必要なものです。さまざまな職種が専門性を発揮して、身体的苦痛を取り除くために医療の力も有効に使いながら、心理的苦痛、社会的苦痛、スピリチュアルな苦痛を、可能な限り和らげられるようケアすることが求められます。

単に死の瞬間に立ち会ったり、介護ケアを行ったりするのではなく、本人や家族が気がかりに思っていることや、やり残していることがあれば、悔いのない最期を迎えられるように支援する看取りケアを目指さなければなりません。

日本では、死は忌むものと考え、正面から語ることをタブーとする傾向が残っていますが、本人や家族も交えてQOD を考えることにより、看取りケアはよりよいものになり、「悔いのない最期」あるいは「悔いの少ない最期」の実現につながるはずです。

適切な時期に適切なケアを提供する

ステージごとにアセスメントや支援のポイントは異なる

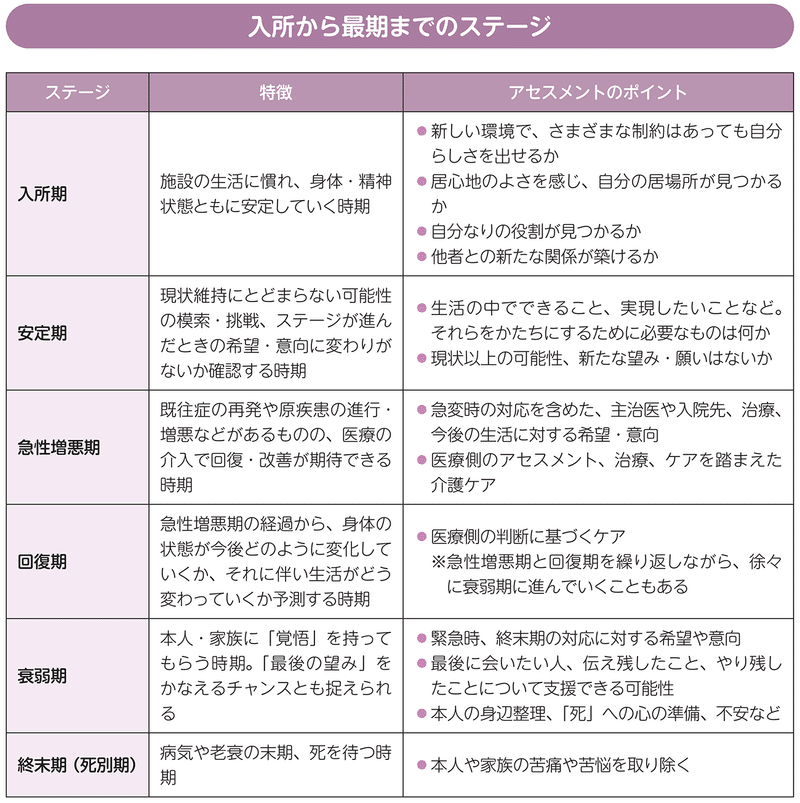

施設に入所したときから最期を迎えるまでは、「入所期」「安定期」「急性増悪期」「回復期」「衰弱期」「終末期(死別期)」という、6つの時期(ステージ)に分けることができます。

ステージとステージの間に明確な境界線があるわけではありませんが、各ステージでアセスメントや支援のポイントは異なり、それぞれの特徴を理解することは、施設サービス計画書立案にも欠かせません。

その人が現在どのステージにあるかを把握し、家族を含めた介護チームが認識を一致させておくことで、適切な時期に適切なケアを提供することができるのです。

ステージを理解することは不安軽減につながる

人が死にゆく過程を間近で見た経験のない施設スタッフは、死へ向かう人の変化に関する知識が十分ではなく、そのことが看取りケアへの不安をかきたてる大きな要因になっています。家族にも同様のことが言えるでしょう。入所から最期を迎えるまでの流れを、ステージの変化として理解できれば、不安の程度を軽くすることができます。

身体的変化を客観的に評価することによって、今後の見通しを立てて必要な準備をしたり、施設側から家族にタイミングよく適切な説明を行ったりすることも可能になり、信頼関係の構築にも役立ちます。

ステージが進むとともに、家族にはお別れの時が近づいてきます。家族は看取りケアを行うチームの一員ですが、ケアを必要としている人でもあるので、できるだけ密にコミュニケーションを図りながら、その心の内にも思いを馳せることが大切です。家族への適切なケアも、安らかな最期のために求められるものの一つです。

◆本書の目次

Part1 看取りケアの考え方

Part2 看取りケアの進め方

Part3 看取りケアの技術

Part4 死後のケア

Part5 自宅における看取り

Part6 スタッフの教育とケア

◆「翔泳社の福祉の本」のおすすめ記事

よろしければスキやシェア、フォローをお願いします。これからもぜひ「翔泳社の福祉の本」をチェックしてください!