100人に1人弱が発症する双極性障害とはどんな病気? 専門家が解説

翔泳社から発売中の『これだけは知っておきたい双極性障害 躁・うつに早めに気づき再発を防ぐ! ココロの健康シリーズ』から、「はじめに」と「PART1 「躁」と「うつ」の両極端の状態をくり返す病気です」を抜粋して紹介します。

監修者は国内外において双極性障害の研究を長く牽引し、順天堂大学医学部精神医学講座の主任教授である加藤忠史先生です。

また、7月8日(水)には双極性障害についてより詳しく解説した『もっと知りたい双極性障害 ココロの健康シリーズ』が発売となっています。

以下、『これだけは知っておきたい双極性障害 躁・うつに早めに気づき再発を防ぐ! ココロの健康シリーズ』(翔泳社)から「はじめに」と「PART1 「躁」と「うつ」の両極端の状態をくり返す病気です」の一部を抜粋します。掲載にあたって編集しています(掲載情報は2018年9月時点のものです)。

はじめに

私が研修医になった30年前、双極性障害はまだ「躁うつ病」と呼ばれていました。

当時は、診断も医師によってばらばらで、躁になったら抗躁薬、うつになったら抗うつ薬といった場当たり的な治療が行われ、予防療法が十分に行われないまま、漫然と抗うつ薬を続けて不安定になってしまっている患者さんも少なくありませんでした。

北杜夫さんの『どくとるマンボウ』シリーズのほかには、世間に躁うつ病の情報はほとんどありませんでした。

それがどうでしょう。今では双極性障害という病名のほうが普通です。躁とうつのくり返しで社会生活にダメージを与えてしまうことを防ぐため、薬物療法と心理・社会的療法という車の両輪による再発予防が大切だという考えも浸透しました。

リチウム、カルバマゼピン、定型抗精神病薬ぐらいしかなかった治療も、ラモトリギン、バルプロ酸、クエチアピン、オランザピン、アリピプラゾールなど、選択肢が増え、はるかに予防しやすくなりました。適切な診断・治療に至るまでに要する期間も、短縮してきた印象があります。

当初、私がホームページを始めたときは、インターネット上にほとんど情報はありませんでしたが、今では、学会、製薬会社、厚生労働省、当事者などによる、さまざまな情報にアクセスすることができ、むしろ情報があふれているといってもよいぐらいです。

しかし、こんな時代だからこそ、必要な情報をコンパクトにわかりやすくまとめた書籍に意義があるともいえるでしょう。

本書が、双極性障害に罹患した方やご家族が、病気に翻弄されない人生を送るための道標となることを願っています。

双極性障害はどんな病気?

絶好調な状態から最低の状態へ。両極端な状態は、しばしば「性格的なもの」と誤解されがちですが、治療が必要な脳の病気です。

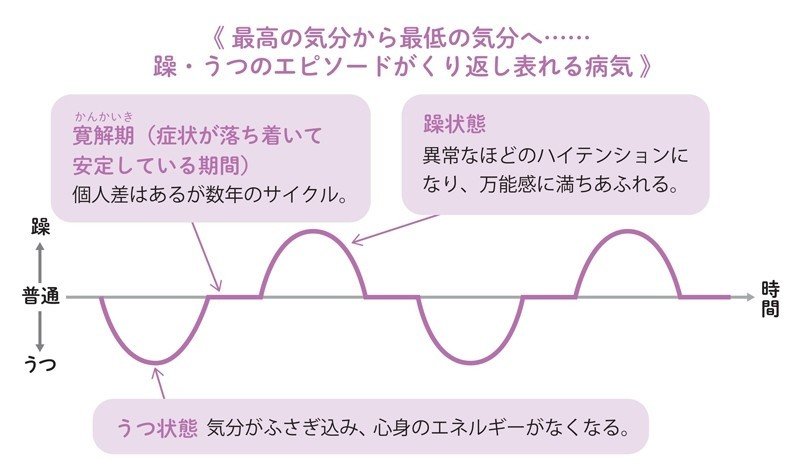

躁状態とうつ状態がくり返し表れる病気です

仕事で認められたり宝くじが当たったり……人は誰しも良いことうれしいことがあれば気分が高揚します。反対に、失恋したり仕事で失敗したときなどは気分が落ち込むものです。ですから「気分の浮き沈みが病気なの?」と思う人もいるかもしれません。

しかし双極性障害では、このような「気分の浮き沈み」をはるかに超えた激しく病的な症状が一定期間に表れて、困った問題が次々に起こります。

「自分に不可能なことはない」と異常な高揚感に見舞われたかと思うと、一転して「自分は生きていること自体が他人に迷惑」とふさぎ込む。両極端な状態に振り子のように振れるのが双極性障害という病気です。

治療が必要な脳の病気です

双極性障害は、20代から30代に発症することが多く、発症頻度はおよそ100 人に1人弱、と決してまれな病気ではありません。うつ病の患者さんは女性が多い(男女比/1:2)のですが、双極性障害の場合、患者数の男女差はほとんどありません。

躁やうつの症状が起こっている状態を「エピソード(病相)」といいます。躁・うつのエピソードは、周囲からは「性格的なもの」だと誤解されてしまうこともありますが、双極性障害は「性格的なもの」ではありませんし、まして「気のもちよう」や「心がけ」で治るものではありません。治療が必要な「脳の病気」です。

双極性障害には、2つの種類があります

双極性障害には、I型とII型の2つのタイプがあります。どちらのタイプであるかは、入院が必要となるほどの躁状態があるか、あるいは躁状態はなく、軽躁状態とうつ状態のみがあるかという違いによって診断されます。

I型とII型。自分のタイプを把握していることが大事です。

双極I型

うつ状態と躁状態が表れるタイプです。仕事や人間関係で人生を棒に振るようなトラブルを起こしたり、躁状態が少なくとも1週間以上、ほぼ毎日、1日の大半続くことが診断基準となります。

周囲から見ると、いつものその人とはまったく違うことがあきらかです。自分や他人を傷つけるのを防ぐために、しばしば入院治療が必要になります。「躁状態」が一度でもあれば、うつ状態がなくても双極I型と診断されます。

双極II型

I型のタイプの躁状態に比べると、程度の軽いハイな状態が少なくとも4日以上、ほぼ毎日、1日の大半続く「軽躁状態」と、診断基準を満たすうつ状態があることが双極II型の診断基準となります。

軽躁状態の症状がI型の躁状態のように激しくないから軽い病気だということではありません。軽躁状態そのものが特に治療を要しなくても、うつ病の再発をくり返すことにより、社会生活を阻害することになってしまうからです。

うつ状態の期間は双極I型よりも長く、自殺のリスクも高いとされています。また、摂食障害やアルコール依存症などもI型よりも併発しやすい傾向にあります。I型と同様にしっかり治療することが大事です。

双極性障害はどのような形で始まるのでしょう

双極性障害はうつ状態で始まる場合もあれば、躁状態で始まる場合もあります。始まりは人によってさまざまですが多くの場合、最初は「うつ病」と診断されます。

多くは、うつ状態ではじめて受診します

病気がうつ状態で始まるか躁状態で始まるかは、およそ半々の割合ですが、II型の場合ははじめてのうつ状態を初発年齢と考えるため、双極性障害全体ではうつ状態で始まる人のほうが多いことになります。

また、躁状態から始まっている人も、躁状態のときは本人は病気の自覚がないため、受診しようせず、多くは気分が落ち込んでつらいうつ状態のときにはじめて受診します。

躁状態のときは本来の自分の姿だと思っていますから、うつ状態での受診時、本人が医師に以前の躁状態の話をすることはあまりありません。そのため、多くの場合最初は「うつ病」と診断されます。

躁状態やうつ状態の表れる期間は個人差があります。最初の躁状態とうつ状態の間は、5年程度あくのが一般的です。しかし、再発をくり返すたびにしだいに、2年間隔、1年間隔といった具合に再発の間隔が狭まっていき、ついには1年に4回以上も再発をくり返す「急速交代型(ラピッドサイクラー)」と呼ばれる状態になってしまうこともあります。

躁状態では気分が高揚し、万能感に満ちあふれます

躁状態は、気分が高揚して、異常にハイテンションになった状態です。自分でもコントロール不能となり次々に問題を起こしてしまいます。

躁状態の言動が人生に大きなダメージを残すことも

躁状態では、自分はなんでもできる、という万能感をもちす。ほとんど眠らなくても平気でエネルギッシュに活動し、一晩中でもしゃべり続けたり、無謀な行動に走ったりします。

しかし、自分は正しいことをしていると思っているので、周囲がそれをいさめると烈火のごとく怒りだします。

普段はおとなしいまじめな人が、性格がかわったように買い物やギャンブル、投資に大金をつぎ込んだり、豪遊したり不特定多数の人と性交渉をもつなど性的逸脱が見られたりします。また無謀な行動をして、会社や取引先に大きな損失を与えることもあります。

躁状態は、急に起こって1週間以上続きます。治療を行わないと、何か月

も続きます。この間、次々と大きなトラブルを起こすために、これまで築き上げてきた社会的な信用や人間関係を一瞬にして失ってしまうこともあります。

躁状態のときは経済的・社会的損失のリスクを負います

1. 気分が高揚して、異常にエネルギッシュになる

2. 自分でもコントロール不能な暴走が始まる(散財、借金、暴言・暴力、恥ずかしい行動など)

3. 破たんする(大きな借金を背負う、家族や友人が離れていく、会社をクビになる、法に触れるような行為をする、健康を損なうなど)

うつ状態では、嫌な気分が永遠に続く気がします

うつ状態になると、世の中から消えてしまいたいほどふさぎ込みます。うつ状態のときは本人にとって、大変につらい時期です。

心も体もエネルギー切れの状態のようになります

うつ状態では、躁状態の「絶好調」から一転して「絶不調」におちいり、心も体もエネルギーが切れたような状態になります。

うつ状態では、重苦しく沈んだ嫌な気分が1日中ほとんど毎日続きます。

夜もなかなか眠りに入れず、やっと眠れても夜中や明け方に目が覚めて、もんもんとします。それまで興味をもっていたものにもいっさい興味をもてなくなります。

何を食べてもおいしく思えず、砂をかむように味気なく感じられるのです。疲労感も激しく、すぐに疲れてしまいます。否定的な考えばかりが頭に浮かんで「これまでの人生は無意味だった」と考えてしまいます。

絶望感、無力感にさいなまれます

また、うつ状態では、罪悪感や恥の意識にさいなまれることもあります。自責の念に苦しみ、「この世から消えてなくなってしまいたい」と思ったりします。

躁状態のときに起こしたトラブルが原因で、借金を背負ったり、家庭が崩壊したり、職を失うこともあり、それがよけいに本人を苦しめます。来る日も来る日も絶望感や無力感にさいなまれるため、「うつのときは、生き地獄」と表現する患者さんもいます。

患者さんにとってつらい「うつ」ですが、薬物治療で安定化させることができます。また、精神療法では、ストレスを上手くかわして軽減させる方法なども学ぶことができます。

よろしければスキやシェア、フォローをお願いします。これからもぜひ「翔泳社の福祉の本」をチェックしてください!