真昼間のロイヤルホスト

市役所帰り、ロイヤルホストに寄った。

この街のロイヤルホストには、年を多く重ねた人が多い。平日の昼間。ゆったりと余白のある店内。隅の席で、カルピスソーダを飲みながら外を眺める。散ったばかりの桜は、すでに青々としている。いのちだ、と思う。すこしの動悸を感じる。息を吸って吐く。

昨年の春を思い出す。当時は本当に、本当に、追い込まれていた。こんなに一気に試練を降らせて、神様がいるなら何を考えているんだと思っていた。それでもこの時期になると、ひとつひとつものごとが進み、あとは傷心を癒しながら、流れに任せるのみという状況になっていた。

東京を離れる前、最後に居させてもらった友人の部屋を思い出す。その部屋からは、桜の木々が綺麗に見えた。すこし開いた窓から入り込んだ風がカーテンを揺らし、何も言わずに去っていった。仕事にでかけた友人の家で、私は本を読んだり寝込んだり、意味もなく付近を歩いたり、桜が散っていくのを見て泣いたりした。

あの部屋の窓で切り抜かれた春が、いままで見た春でいちばん綺麗だったかもしれない。これから東京を離れる私には美しすぎて、くるしすぎた。あんなに焦がれて手を伸ばした場所から去る私を、涼しい顔で眺める春が、眩しくて眩しくて仕方なくて、名前のない涙がとまらなかった。

このロイヤルホストは、引っ越してきて最初に訪れたファミレスだ。引っ越しを手伝ってくれた友人と一緒に、お昼ごはんを食べた。その日は雨が降っていた。ドリアは火傷しそうなほど熱くて、多くを語らずに普段通りでいてくれる友人は優しくて、帰ってきたという実感はまだ薄くて、微熱のときの夢の中みたいだった。そしてその日は私にとって、ロイヤルホスト童貞を卒業した日でもあった。卒業とは喪失であると、定義したのは誰だっただろう。

人々が動いている昼間、ひとり原稿を書いていると思い出す。誰かに、いや、たったひとりに見つけてほしくて、逃げたくて、縋りたくて、救いたくて、救われたくて、必死に書いて書いて書いて書いていた日々のこと。世界から隠れるように、同時に世界へ叫びながら、書いて書いて書いて書いていた。あの日々が、私を今の場所に連れてきた。

春になるたびに思い出す。私は、好きな人を好きなままでいるために別れを告げてしまうような、愚かしいただの女の子だった。透明な鎧で心を武装して、重度の人間不信を拗らせている、ただの人間だった。幸せを願うことを否定されても、そんなのあなたの柄じゃないと言われても、幸せを願うことを諦められない、ただの、ひとりの、物書きだった。

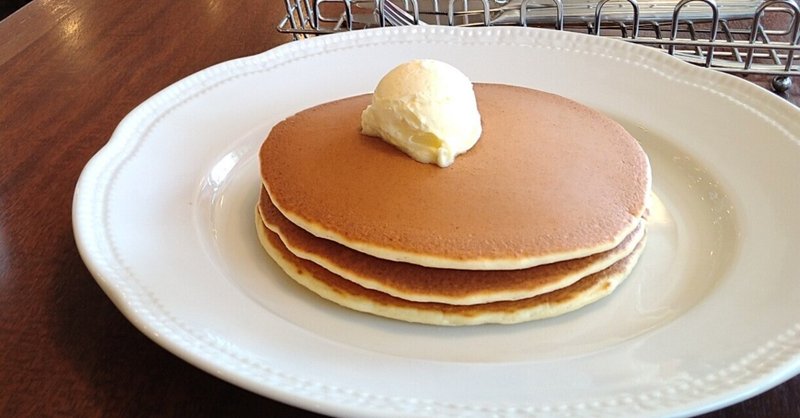

ロイヤルホストのパンケーキは、口に入れたら溶けるようなふわふわのものではなかった。一口一口噛み締めて、甘みを味わうタイプだった。あなたが好きだと思った。好きだから味わいたいと思った。ホイップバターもシロップもたっぷりかけた。一人でゆっくり噛み締めた。様々な記憶が去来して、そのたびに目を閉じた。「美しいものを、美しいと思う感性を忘れてはだめよねえ」と、隣のマダムが話していた。

あの春に活かされた私は、また春を見送って、懲りずに大人になっていく。大人になっていってしまう。かなしみを乗り越えられないままで。ただ、抱きしめることしかできないままで。弱くて弱くて、それでも桜が咲いていたら、美しくて泣いてしまう。

私たちはいつも、春を見送る側だから。せめて美しい瞬間だけは、俺だけの文学にさせてください。

眠れない夜のための詩を、そっとつくります。