失くした指で花を摘む(1/2)

あらすじ

花屋に勤めるハルは、慎一が月に一度店を訪れることを心待ちにしていた。

慎一もまた日常と違った時間を持つことができるハルとの時間をほのかに楽しんでいる。二人の共通点はハンガリーの作曲家フランツ・リスト。二人のまわりでは必ずリストが流れている。それは必然なのか?

そして二人がそれぞれ思い悩むこととは。それぞれの人生に見えなかった接点が確かに歩みだす。

リストの曲に乗せて、第一楽章より

前奏

失くしたものは、決して無くなったものではない。

「いらっしゃいませ」

店先を掃除しながら、ハルは声をかけた。

「贈り物ですか?」

「いや、見舞いに」

「奥様、ですか?」

「いえ、あの、ま、そうです。」

「では、おまかせで!」

ハルは、そう言っていくつかの花を取り出し花束にした。

「ひまわり、いいですね。明るくなりそうだ。」

「はい、ひまわりは『日廻り』とも言って、お部屋の中でもお日様を感じてほしいなと思って選びました。」

「ありがとう。」

彼は満足そうに微笑んだ。

ーひと月後ー

「いらっしゃいませ」

店に入ってきた男性を見て、ハルは先月のことを思い出した。そしてあの時と同じようにひまわりでアレンジした花束を作り渡した。先月に比べると少し緊張のとれた笑顔を向ける彼だったが、その目線の先はハルの手の指に向けられていて、ハルは咄嗟に手を隠し「これ、プレゼントです」と小さな包みを渡した。

第一楽章 病い

「ちょっと休もうか」

「うん」

病院手前にある小さな公園のベンチに僕らは腰を下ろした。

結婚して5年。僕は、よく行く営業先の楽器店で販売員をしていたいずみに一目ぼれをした。3度のアプローチの末やっと付き合いをはじめ、その1年後に結婚した。

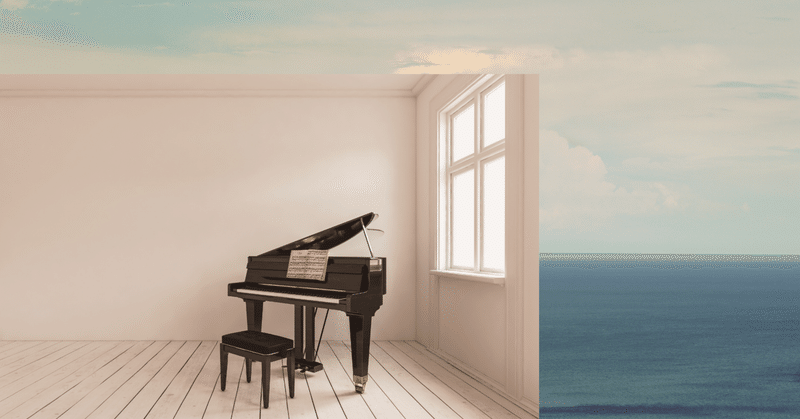

体が丈夫な方ではなかったいずみは仕事を辞め「小さくてもいいから海の近くの家でピアノを教えたい」というので、二人で湘南近くの家を見て回った。青い屋根のこの家は、海風がよく通り、庭に面した居間はとても明るくて「ここにピアノをおくわ」と、いずみが無邪気な笑顔を見せたので、僕はこの家を買うことに決めた。居間においたグランドピアノでいずみはリストを弾く。「リストはピアノの魔術師と言われて、指が6本あるんじゃないかと思わせるほど素晴らしい優れたピアニストだったのよ」とそんなことを言いながら楽しそうには笑っていた。

木造の家だったためグランドピアノを置く居間だけは床の補強と防音効果を施しすリフォームをした。それなのに「せっかくの海風がもったいないわ」といずみはいつも窓を開けてピアノを弾いていた。近所からクレームになるのではないかと心配をしたが、そんな心配を他所に周りの人たちからはいつもきれいな音色が聞こえて心地よいと喜ばれ、自分の子や孫も通わせたいとピアノ教室には生徒がどんどん集まっていった。

「リトル_リスト(little_Liszt)」と教室に名前をつけ、僕は不器用ながら手製の看板を作り、いずみと教室の子供たちがそれにペイントをした。

「いずみちゃんここ何色がいいかな?」

「好きな色を塗ってね」

「しんちゃん、みんなにジュースを用意してくれる?」

「いずみちゃん、あの人いずみちゃんのだんなさん?」

「そうよ、しんちゃんって呼んであげて」

「しんちゃんもピアノが弾けるの?」

「ピアノが弾けるのは、いずみちゃんだけだよ」

「そうだ!しんちゃん、チョップスティックしよっか」

そう言うと、いずみは僕の両方の人差し指を白鍵のフャとソの位置において

「いい?」と言ったので、

僕が仕方なく「タタタタタタタ、、」と鍵盤をたたいた。いずみはそれに合わせセッションしていく。子供たちは楽しそうに笑い、ステップを踏んで、素敵な音楽会が始まった。

ピアノを弾けない僕にピアノの楽しさを教えてくれたいずみが、一つだけ教えてあげるといった曲を僕はいずみと一緒に弾いた。

このかけがえのない時間に僕は目を閉じた。未来の僕がいつかこの幸せのシャボン玉がはじけてしまった時悲しむことが無いように、と言っているのが見えた。僕はこの目の前の幸せを未来の悲しい出来事へと変えてしまうことは恐ろしく、でも彼女を笑顔を焼き付けるためゆっくりと目を開いた。

いずみが自分に起きている小さな異変を訴えてきたのはここに越してきて1年経ったころだっただろうか。いつものようにピアノを弾いていたいずみが、急に弾くことをやめた。そして「ねぇ、しんちゃん。最近指がね、動かしにくくて」そう僕にいってきたのだ。最近仕事が忙しくて考えることが多かった僕は「腱鞘炎かなにかじゃないか?」と簡単に答えた。「そうなのかな」と、いずみがそう答えたか定かではないが、それはそのくらい小さな時間だったと記憶している。

しかし、それからいずみはどんどんと体調を崩していった。倦怠感が続き寝込む日が多く、ピアノ教室も休みがちになっていった。でも子供たちとはゆったりと遊び、その時間はとても楽しんでいるようにみえた。少しだけ体調が良いといずみはいつものようにリストを弾いた。でもその音色は霧に包まれているような、海風の音にかき消されてしまいそうなそんな小さな音で響いていた。

「そろそろいこうか」

「うん、しんちゃんみて、桜」

「もうすぐ咲くかな?」

「うん、満開になったらまた来ようか」

「うん」

「ひとりぼっちでかわいそうね」

いずみは、花に身を包む前の一本の桜の木を見上げ、壊れそうな声でそう語りかけた。

第二楽章 ヨー・ナポト(Jó napot)

「いらっしゃいませ。」

弾んでしまいそうな声にその瞬間気が付いて、ハルは見つからないように慎一に向かって声をかけた。

慎一が「ヨー・ナポト」に来るのはこれで5回目だ。慎一が2回目に着た時、私の手の指に視線を落としていたことに気づき、咄嗟に手を隠したことを慎一が気にしているんじゃないかと心配をしたが、彼は特にそんな風に思ってはいないようで、あれから月に一度必ず来るようになった。

「奥様、ご体調いかがですか?」妻のために慎一が買いに来る花を丁寧にアレンジメントしながら話しかけた。

「まぁ、まぁまぁですかね」慎一は、そう答えながらハルが手際よく花を束ねていく様子を感心しながら見つめていた。

「梅雨ですから、お天気も鬱陶しいし、きっと気候のせいもあるかもしれませんよ。」

「確かに、ジメジメっとしていやですよね。僕の家は風通しがいい方なんですが妻が最近はあまり窓を開けたがらないもので」

「そうですか」

「奥様が休まれているところは、確かお庭に面しているって」

「はい、だから余計かな?寒いのかもしれない」

「そうかもしれませんね」

出来上がった花束を慎一に渡し、それに添えるように小さな包みを慎一の手のひらに乗せた。

「いつもありがとうございます。」

「こちらこそ、いつもありがとう。」

店を出ると日差しがまぶしく梅雨があけるのはもう間もなくかとな、と思いながらお辞儀をし、しばらく慎一の背中を見送った。

ハルがこの店で働きだしたのは3年前。離婚を機に、持っていたフラワーデザイナーの資格を生かし、自分の店を持つための修業にもなるからと友人のこの店を手伝っている。子どもの頃から花が好きだったハルは、結婚をしても仕事を続けたかったが、しきたりの厳しかった家では義母の意見には逆えず「花ならうちの庭で自由にすればいい」と夫と言ったので、それならばと同居にも応じたけれど、結局はただ義母の言いつけを守るだけの毎日だった。

この道でなければここにたどり着くことができなかったのか、どの道をたどっても私はここに来ることができたのか、それともまた違う道があったのか、そう思うことが最近よくある。

ただ、この道でなければここにたどり着くことができなかったのだとしたのなら、これでよかったのだとハルはそう思った。たとえ、違う道に夢のようの出来事があると知ったとしてもハルはまちがいなくこの道を選んだだろう。

ヨー・ナポト(Jó napot)とはハンガリー語で「こんにちは」を意味する言葉。ハンガリーではどのような場面でもよく使われるようで、それは明るく陽気な気持ちになれるということらしく、その意味合いが気に入ってこのヨー・ナポトのオーナーである酒々井涼子は名付けたと言っていた。涼子は人気のフラワーデザイナーで、ハルとは仕事がきっかけで友人になった。ハルは全国飛び回る涼子の代わりに店を切り盛りし、涼子もまたセンスの良いハルのアレンジメントに信頼を寄せ、店は完全に任せきりになっていた。

ヨー・ナポトではいつもリストが流れていた。リストもまたハンガリーが生んだ作曲家だ。

慎一を見送りながらハルは高校の時別れた友人のことを思い出していた。

『お店出したら来てくれるって約束したこと、覚えているかな。』

明るく美しい音色に包まれるヨー・ナポト。

今、生きる力を取り戻しつつあるハルに新しい光が差し込んでいた。

第三楽章 ハルの仕事

「高梨、プレゼンの準備順調か」

「はい、多分イケると思います。」

「コンセプトってなんでいくんだっけ?」

「パリの花路~ヴァージンロードを歩く君と、」です。

「ヴァージンロードを歩くのは父親とだろ?」

「そうですけど、そうではなくて、歩いてくる花嫁を見つめる花婿の視点です。結婚式は花嫁が主役ですが、あえてここは花嫁が見る視点ではなく

花婿の視点で、花嫁を見つめ、そこがまるでパリの花路でそこを歩くパリジェンヌのように、と結局は花嫁がキラキラと光る主役であることを客観的に見せるんです。私が留学していた時、友人の挙式がパリの小さな教会であったんですけど、石畳の美しい街並みに真っ白なウェディングドレスがとてもきれいで素敵だったんです。さすがパリジェンヌという感じ。それがこのコンセプトを生んだきっかけですかね。」

「なるほど、落とせるといいな、その話から。あとはあの社長がのってくるか。改修費用いくらだっけ?」

「3億?くらい?」

「へえー、そんな費用ださせるつもり?」

「フラワーチャペルの使用料はうちの経費に入りませんから、結婚式のプランに入れてもらえればうちはいつもの費用を頂くだけで、挙式費用30万円のプランで1000組くれば元とれますし。大聖堂チャペルだと挙式のセット費用が約60万だから、その点でも利用しやすいと思うんです。だいたいこのホテルでの挙式数は全国1位2位なんですし、チャペルが2つあるということは挙式数を増やすこともできます。このホテルにとっては余裕でしょう。それにこのチャペル付きの店舗に変えてもらえればうちの評判もあがるし、それが目玉になればうちは永久的にこのホテルの契約を勝ち取れると思います。」

「高梨のプレゼン力にかかってるのか。」

「私というか、涼子さんのアレンジメントという強い味方がありますからね。模擬チャペルとは言っても本物の花でしかも「Ryoko Sasai」のアレンジを使っているわけですからそこはもう他には負けませんよ。チーフが経費弾んでくれたおかげです。」

「俺か、俺にはそのくらいしかできないからな。ま、あっちにとっては費用対効果が出せてこの企画にはうちの営業利益は一切含まれていないことがちゃんと伝わればいけるかもしれないな。」

ということで、パリの花路~ヴァージンロードを歩く君と(花に囲まれたパリジェンヌの挙式)のコンセプト企画として「Hotel conte merveilleux (ホテル・コーント・メルヴェ )」内の弊社店舗をこのようなフラワーチャペル付きで改装し、幸せが幸せを呼ぶ式場として貴社の今後のさらなるご繁栄に貢献できると考えております。

以上で弊社の発表を終わります。

よろしくお願いいたします。

「ありがとうございました。」

ホテル・コーント・メルヴェの社長である篠塚幸子の目が気になった。

この社長が夫の後を継いでこのホテルの社長に就任して以来、経費削減だけをモットウに経営してきたことは有名だ。わかっているのにハルはここで莫大な費用負担の提案をもちこみ、挑戦ともいえるこの企画を打ち出した。

「花しまフローリストさんの、あなた、あぁ高梨さん?あなたはここで結婚式したいと思うの?海の上とか、空の上とかは誰が見ても魅力的だけど、

花の中って別にうちの今のチャペルでも花をいっぱいにすれば同じことでしょ?」

「はい、社長、おっしゃる通りです。でも、そこは花屋の中というところに着目していただきたいのです。花は花束になれば豪華絢爛ですが、でもそれぞれ一輪になればとても可憐なです。花嫁は恐らくその多くがマリッジブルーを抱えています。その気持ちを抱えて、失礼ながら大聖堂的なチャペルのヴァージンロードを歩くよりも、花屋の中にあるかわいらしいチャペルの方が気持ちが楽になるはずです。そして、花婿や一般のお客さん、私たちスタッフがそこここにある花を一輪とってプレゼントする、というようなサプライズができたら花嫁にとってはそれはそれはうれしいことですし、フラッシュモブにも似た、自然の演出が花屋の中では可能になるのです。この『自然の演出』をすることこそが目的なのです。」

あの時、このホテルの目玉と言える大聖堂のチャペルを批判したような言い方をしたことはまずかったかと後悔したが、意外にもあの大聖堂チャペルは大がかりすぎて実は人気がないこと、それに加え経費が圧迫していることもあったことで、ハルの企画は賭けではあったが無事採用された。

そして予想をはるかに超え、ハルの手掛けたフラワーチャペルは大盛況となり、ブライダル雑誌の広告効果はもちろん、花しまフローリストでの宣伝効果も大きく、話題は全国に広がり挙式だけでもフラワーチャペルでしたいという声もあがるほどだった。

ハルはこの時、花に携わる仕事は自分にとって天職と信じ、一生このままでいたいと思うほど充実した毎日を送っていた。

第四楽章 出会い

いずみは検査のため入院をすることとなった。

初診の時に行った血液検査で抗核抗体の数値が異常だということがわかり詳しい検査をする必要があるとのことだった。いずみは少し寂しそうだったが自分が病気かもしれないということがわかってどことなく安心した気持ちでいるようだった。

「しんちゃん、家のこと大丈夫?」

「うん、1週間だろ?そのくらいひとりでも平気だよ」

「うん、しんちゃん」

「うん」

「ごめんね」

「いずみは何も悪くないよ。大丈夫だよ」

「しんちゃん」

「うん」

「なんでもない」

病院を出るとき、ロビーで花を活けている人を見かけた。

「今度は花でも買ってくるか」慎一はそう思ったが、結局花を持って病院を訪れることは無く、いずみは医者の言う通り1週間で家にもどってきた。

家の庭でピアノ教室の子供たちが待っていた。

「いずみちゃん大丈夫?」

「いずみちゃん、痛くない?」

駆け寄る子供たちの頭を次々に撫で、潤う目頭を押さえながらいずみは笑っていた。

「ごめんね、みんな。もう大丈夫よ。」

いずみはそう力なく言い、涙をみせないようにピアノの椅子に座り背を向けた。後ろにいるかわいらしい子供たちの顔を思い浮かべながら、なんとか元気な姿を見せようと鍵盤蓋をあけて「愛の夢」を弾いた。

海の風と共にきこえるリストは明らかにその音色を響かせ街中を美しい空気に包みこんでいき、誰もが本当に愛の夢の中にいるように思えた。

検査の結果によっては長めの入院を余儀なくされると医師から聞いていた。慎一の心の隅にある覚悟が生まれていた。ここから病院は少し遠い。営業職である慎一にとっては毎日病院へ行くのは難しくなるから病院の近くへ引っ越しをすることを考えていた。二人でこの家を探しに来た日、ここで一生暮らすのねと喜んだいずみの笑顔をぼんやりと思い出し、そしてそれはぼんやりと霞んでいった。

「花でも買ってくるよ」

そう言って僕は家を出た。

玄関を閉め、飾ってあるピアノ教室の看板が悲しそうにしているのが目に入った。「リトル_リスト(little_Liszt)」と描かれたその看板が少し埃をかぶっているせいかもしれない。埃を飛ばそうと息を吹きかけた時、目から涙がこぼれ落ちた。

「今はいずみも僕がいない方がいいのかもしれないし、」

勝手な僕のこの解釈をいずみはどう思ってくれるか。どうか何も思わず子供たちとの楽しい時間を今はゆったりと過ごしていてほしいと願った。

海から遠く駅に近い方に向かって歩き花屋をさがした。人生で一度も花屋に行ったこともなければましてや花なんて買ったこともない。慎一はどうしたものかと思いながら歩みを進めた。

踏切で電車を見送りながら立っていると、向こうの方に花屋らしきものを見つけ、遮断機の音が鳴りやむのを待った。

海からの一本道。耳元を海風が優しく吹き抜ける。

花屋ってどんな感じなんだろう、と今まで気にしたことがない風貌を想像しながら歩みを進めた。踏切から目指した場所の『jó napot』と書かれたアイアン調のきれいな看板にこれは何と読むのか、ここは花屋なのかレストランなのかと考えていると、その店からリストの「泉のほとり」が聞こえてきた。

僕は一歩下がって店全体を眺め、その音色に聴き入った。

「リストの楽譜ってすごいよね。こんなに音符が立ち並んで、常に高音部と低音部が入り混じってる。こんなに混みあっている楽譜なのに優雅な音色で吸い込まれそうになるよね。」

「リストの曲は大好きだけど最高音部の88鍵目を弾くときはとても緊張をするの。なんだかリストの命を疎かにしそうで、とても怖いの、」

「泉のほとり」

「いずみのほとり」

鍵盤の最高音部に向かういずみの指が見える。

「・・・・・贈り物ですか?」

「いらっしゃいませ」

「贈り物ですか?」

なんでもないその言葉は、閉ざされていた僕の扉をノックして、自然と入り込んできたのだった。

第五楽章 花の種

仕入れを終えて店に戻ってきたハルは水を撒く準備をした。梅雨は明け、夏本番をを迎えるには少しフライングしすぎではと思うような強い日差しを見つめ「さぁ」と勢いをつけた。店全体に水を撒くようにシャワーをかけると、小さな虹が現れて水しぶきがキラキラと光り、マーマレード色のマリーゴールドとよく似合っているなと思った。

水撒きを終えて店内に戻るとハルはCDプレーヤーに手をかけた。いつもと同じリストが響く。クラシックによって、花たちが目を閉じうっとりした表情になるこの瞬間が好きだった。

「ふぅ、」

ハルは一息ついた。「カランカラン」とドアベルが店内に響いたので見てみるとそこには慎一が立っていた。

「いらっしゃいませ」

「やぁ、こんにちは」

慎一はそう言って笑い、「あぁ、ため息ですね」といった。

ハルは、さっきのため息が聞こえたのかと思ってびっくりしたけれどすぐにそれが「リストのため息」だとわかり「ご存じですか?」と言った。

「はい、妻がよく弾いていた曲です」

「奥様、いかがですか?」

「え、まぁなんとか」

ハルはいつものように花のアレンジを始めた。今ではすっかりオーダーを聞くこともなく、その時仕入れた新鮮な花でアレンジしていくのが当たり前になっている。「妻が自宅療養を始めた時、花を買おうと思ったのですが、実は花なんてどこで買えばいいかわからなくて。そしたらこのハルさんのお店からリストが聞こえて。」

「ここは私の店ではないのですが、リストはとても好きで。花たちが一番喜んでいるような気がするのです。」

「そうですか、すみません、てっきりここはあなたの店だと思っていました。」

「いずれ、自分の店を持つためのまだまだ修行中の身なんですよ」

ハルこっそり笑い、そして出来上がった花束と一緒に小さな包みを慎一に渡した。

「浜野さんもピアノを弾かれるのですか?」

「いえいえ、僕はただのサラリーマンですから、あ、でも一つだけ妻に教えてもらった曲が、チップ、、チョップ?だったかな?」

「あぁ、チョップスティック」

「そうそう、そんな感じです。僕はこの指2本だけで、あとは妻がセッションしてくれて」

慎一は両方の人差し指をハルに向けた。

「私もそれ、高校の時の友達に教えてもらいました。長くてきれいな指の子で、彼女もいつもリストを弾いていました。その子の影響かな、私がリストを好きなのは。」

「すてきなご友人ですね」

「はい、でも卒業してからは、」

「それっきりで」

「私がいけないんですけどね、」

「今はせっかく教えてもらったチョップスティックも弾けなくなっちゃったし」右の手を見ながら、ハルは友人を思い出した。しかしせっかくの慎一との時間を悲しいものにしてはいけないと少し無理に笑った。

慎一も少し考えてから「ハルさんこれは僕でも育てられるものですか?」

慎一はハルがいつもくれる花の種を顔の前に持ち上げ、ちょっと頑張って面白い顔でハルに聞いた。

「あはは、浜野さんったら。スミマセン、気を遣わせてしまいましたね。もちろん育てられますよ。お庭、ありましたよね?そのお庭に植えてあげてください」お日様がたくさん当たりそうなお庭のようですから毎日欠かさずお水をあげれば大丈夫ですよ。」

「なるほど、やってみます。せっかくあなたがいつもくれる花の種をどうしたらいいか実はわからなかったもので。あ、でももし花が咲いても、店にはちゃんときますから。」

「はい、いつでもお待ちしています。」

ハルは自分の心が弾んだのがわかった。

でも、弾みすぎないように、それを軽く抑えこんでいる自分が同時にいることも知っていた。

ハルはあの日から後悔をしないように人生を生きたかった。

「あの最後の日、楽しかったな」

ハルは今は弾けないそのピアノの曲を、下校時間ギリギリまで楽しく笑いあった友人との大切な時間を思い出し、なんとなく指を動かした。

第六楽章 親友

野球部の部室へ向かう途中、音楽室の前を通るとピアノの音が聞こえてきて足を止めた。

「きれいな曲」

裸足で廊下を走っている私とは正反対の世界にいるみたいとハルは思った。音楽室のドアの向こうで同じクラスの吉永いずみがピアノを弾いているのが見える。

吉永いずみとは1年のときからクラスは一緒だが話をしたことはあまりない。ハルは野球部のマネージャーをしていて毎日走り回るほど忙しくしていたし授業中はその疲れからほとんど居眠りばかりしていたからだ。

「高梨さん!なにしているの早くしないと遅れるよ」

「すみません!今行きます」

同じ野球部の1年先輩のマネージャーに言われハルは音楽室の前から走り出した。

『ポロン、』

ピアノの音色が途切れ吉永いずみは微笑んだ。そして窓から校庭を眺めハルとその先輩がグランドへ走っていく姿を見届ける。いわゆるコミュ障で人前で話をすることが苦手ないずみは、1年の時から元気いっぱいの高梨ハルに憧れていた。

部活動に参加していないいずみは、放課後はいつもここでピアノを弾き、そして野球部の練習を眺めながら過ごしていた。

ある日、いずみがいつものように音楽室でピアノを弾いているとハルがやってきた。

「吉永さん、ごめん、さっきこれ渡すのわすれちゃって」

そういってハルは担任から預かったいずみの連絡ノートを渡した。

「あ、ありがとう高梨さん。」

いずみは、少しびっくりして小さな声でそう言った。

「ピアノ?上手だね」

ハルはそういっていずみを見た。

「ありがとう、高梨さんもいつもたのしそうだね、えっと野球?」

「あはは、あたしは別に、マネだし。」

「真似?」

「いやいや違うって、マネージャーってこと」

「あ、ごめん、わたし」

「ふふふ、吉永さんってやっぱりかわいいね」

「そんなこと、何も知らなくて」

「ね、何か弾いてくれる?」

「うん、いいよ。何がいい?」

「何がいいって?ごめん、わたしわからない」

「ふふふ、高梨さんもかわいいね」

いずみはリストのマゼッパを弾いた。

「いやだ、すごい!吉永さんの指って本物?」

「え?」

ハルは鍵盤の上を弾むように、まるで機械のように動き回るいずみの指に圧倒されそう言った。

「よくそんなことできるね、びっくりしたよ」

「リストはね、」

「ピアノの魔術師って言われてね、私にとって、リストは憧れのなの」

「クラッシックてむずかしくて、音楽の時間はいい睡眠の時間になってるんだけどね、そうなんだ、リスト?って素敵なんだね」ハルはいずみを真似てピアノを弾くように宙で指を動かした。

ハルのそんなのどかな雰囲気にいずみは嬉しくなって言葉をつづけた。

「た、高梨さん、、」

「ハルでいいよ、「ハル」で。私もいずみって呼んでもいい?」

「うん。えっと、ハル・・」

「なに?いずみ」

「うん。」

「えっと、たまに、たまにね、こうして、はなし、したい」

「え!本当!うれしいよ。あたしもいずみと友達になりたかったんだ」

「ほ、ほんと?うれしい」

こうして正反対の性格のハルといずみは思った以上に馬が合いそれから毎日のように話をするようになった。

「ねえ、ハル」

「なになに?」

「あ、うん、あの野球部のさ、真ん中でボール投げている人」

そう言っていずみは窓からマウンドで練習をする選手を指さした。

「あ、キャプテン?キャプテンがどうかしたの?」

いずみは顔を真っ赤にして首を振った。

「いずみ!もしかしてー?」

ハルは察しがついていずみの顔を覗き込み微笑んだ。

いずみの初恋の相手は野球部のキャプテンで学校でも人気の3年生だった。コミュ障で恥ずかしがり屋のいずみのことをハルはいつもサポートして、「いずみ!これ昨日の試合で先輩が最後に投げたボール、レアだよレア!内緒でもってきちゃった」と言って渡すといずみは嬉しそうにそれを握りしめてピアノの上に飾った。

「ハルは?ハルは好きな人いないの?」

「えっ!?あたし?まさか、だってこんなんだよ」

ハルは上履きを履きつぶしたような真っ黒な足をさして言った。

「でもハル、かわいいよ」

「ありがとう、そんなこといってくれるのっていずみだけだって」

「あ、野性的な私だけど、実はさ昔から花が好きなんだよね」

「そうなの?」

「うん、ガラにもなく、だよね」

「そんなことないよ、素敵だね」

「いつか自分の店を持ちたいんだよね」

「すごいね、いいな、そんな夢があって」

「うん、」

「わたしさ、母親が小さいときに死んじゃって、ずっとおばあちゃんといるんだ。お父さんはいそがしいから」

「うん」

「おばあちゃんが花が好きで、小さいときからいつも一緒に花の世話をしてて、たぶんそのせいかな」

「じゃ、ハルのお店は、おばあちゃんとハルのお店だね」

「いずみ、それすごい!いいね」

「うん!わたし、絶対に毎日買いに行くよ」

「ありがとう!でもさ、毎日来たらいずみんちが花屋になっちゃうよ」

「そっか。でも絶対に行く」

「うん、そうだね、絶対に来てね」

たわいもない会話ほど宝物と思えた二人の関係は、一生つづくものと疑わなかった。もうすぐ訪れる「卒業」でさえ、そんなものはただのイベントに過ぎないと。二人の進路が全く違う道であっても何も心配をすることはないと、自分たちの関係はそんな簡単に壊れるものではないと確信があった。

でも大切であればあるほど、それはちょっとしたニュアンスの違いや、気を遣い過ぎることで簡単に壊れてしまう。そして小さくついた傷もまた気を遣いすぎて治すことが難しくなってしまうのだった。

ハルは卒業式の次の日から留学することをいずみにだまっていた。

本当はちゃんというつもりだった。いずみの受験が無事に終わった時に。しかしいずみが第一志望の音大の受験に失敗し落ち込んでしまったのを見ていると「自分ばかりが」と思ってしまい言うタイミングを失ってしまったのだった。

そしてとうとう、卒業の日を迎えてしまった。

「いずみ、手紙書くよ」

「うん、ハル、わたしハルのお店絶対に行くよ、約束」

「うん、約束。でもまだずっと先だよ」

「うん、でも絶対に行くもん」

「うん、そうだね」

「そうだ」

そうってハルは手作りの小さなブリザードフラワーをいずみにプレゼントした。

「きれい、ありがとうハル」

「私、なにも用意していないよ」

「うんと、じゃあね、なにかピアノ教えて」

「うん、じゃあねー、人差し指二本だして」

「こう?」

「そう!」

言われるままハルは指を人差し指を二本いずみの前にだした。いずみはハルの指をもって白鍵のファとソの位置において、

「みてて、」といって弾きだした。

「ほら、ハルもやってみて一緒に!」

その日の音楽室はかわいらしい音色と笑い声がずっと聞こえていた。

ハルといずみは延々と下校時間ギリギリまで一緒に過ごし笑いあった。

「ハル」

「うん」

「あした、会える?」

「あした、」

「飛行機、、気を付けて、行ってきてね」

いずみはハルの留学のことを知っていた。

「ごめん、いずみ」

「いいの、ハル私に気を遣ったんでしょ?」

「ハル、私ちゃんとハルのお店行くよ」

「うん」

「だから、ハル、」

「うん、ちゃんと、帰ってきてね」

「うん」

いずみのさみしそうな顔がハルの心に突き刺さった。

ハルは、後悔した。この卒業の別れの日に、人生で最大の後悔をしたのだった。

マウンドに取り残されたボールが夕日に照らされ、その影が長くなる頃、二人は再会を誓って別れた。

その日の夜空はいつもより星の数が多いように感じた。

第七楽章 すれ違い

「おばあちゃん病室お花はだめなんだって」

「仕方がないね」

「ごめんね、中里さん、花や花瓶の中の水に雑菌があるから衛生上、病室にお花を置くことは禁止なの」花を持ってきたいとお願いした祖母に対して病棟の看護師がそう答えた。

「いいんですよ。ここからなら中庭のお花がよく見られますから」

「おばあちゃん着替え、ここでいい?」

「いいよ、ハルちゃん、おばあちゃんゆっくりやるから」

「うん」

「明日も来るから」

「忙しんだから、いいよハルちゃん」

祖母は肺気腫のため入院をした。

年齢もあり医者からはもう家に帰ることができるかわからないと言われている。

「おとうさんともくるからね」

「そうね、でもおばあちゃんは大丈夫だから。ハルちゃんお店があるんだからね」

「大丈夫。今月は涼子さんが店にいるから平気。」

「ハルちゃん、ありがとうね」

「はいはい」

ハルは病室をでてエレベーターが来るのを待った。祖母の心配性は自分がどんなに大変な時でも変わらないんだと、その優しさに心が温かくなった。

「もう帰れないのかな、本当に」

「512の浜野さん、午後から検査だからよろしくお願いします。」

ナースセンターから聞きなれた名字が聞こえ、ハルはそちらを向いた。看護師たちはてきぱきと申し送りをしパソコンに目を向けながら準備をしている。「最近はなんでもパソコンなんだよね。」

エレベータの扉が開き、中から何人かの人が出てきたのでハルは少し横にずれた。

「あれ?」

なんとなく見覚えのある後ろ姿に一瞬ドキリとしたが、「まさかね」と閉まりかけたエレベーターの扉を手で押さえながら乗り込み下に降りた。

「こんにちは。」

「あ、浜野さんこんにちは。奥様今日はお食事良く召し上がっていましたよ」

「あ、そうですか?よかった」

いずみは治療のため先週から都内のこの病院に入院してる。治療の様子では入院が長引くか、それともある程度のところで自宅療養に切り替えるからの選択が待っていた。「酷だよな、決めろっていうのかよ、」慎一は決断に迫られるまでは何も考えないようにしていた。

病室に入るといずみは窓から外を見ていた。

初めてこの病院に来た時に休んだ小さな公園が見える。その様子がなんとなく自分と似ていて気になっていた。

「今日は検査だっけ?」

「あ、しんちゃん、うん、そう」

慎一は持ってきた着替えを出しながら言った。

「じゃ、検査がおわるまでいるよ」

「いいよ、しんちゃん仕事の途中でしょ?」

「ま、いいよ」

「何か買ってくる」

慎一が病室を出ると一人の老女が廊下の窓から外を見ていた。老女は誰かに手を振っているようだった。

ゆったりとしたこの空間に、「いい病院だな」と慎一は安堵した。

ロビーに生けてある花をみて「そういえば、花をもってこようって思ってたんだっけ」検査入院したときにそんな風に思ったことを思い出し慎一は自販機で飲み物を2つ買った。

しかし、この病院は病室に花を置くことを禁止していると知って「ハルさんの花を持ってきたかったんだけどな」と残念に思っていた。

いずみの検査が終わり、慎一をエレベーターまで見送って病室へ戻る途中、廊下の長椅子で一人の老女が休んでいるのが見えた。

「大丈夫ですか?」いずみは声をかけた。

「あら、すみません。お水をね、買いに。病室まであとちょっとなのに嫌ね。」

「お手伝いします」

いずみは彼女の持っていた水を持ち手を引いた。

「こちらは中庭がみえるんですね」

その老女の病室はいずみとは反対側の中庭に面した南向きの温かい個室だった。

「あなたは東側?」

「はい。こちらほど温かくはないですがでも、朝日がいつもきれいです。あ、それに病院手前の小さな公園がみえて、気に入っています。」

「あぁ、あの桜の木の」

「わかりますか?」

「えぇ、一本だけなんてかわいそうだなって思っていましたから」

「私もです、私もかわいそうだなって」

いずみは老女の温かな雰囲気に少し興奮気味に話をした。

それからいずみはたまにこの病室を訪れた。彼女が花が好きだとわかるといずみはハルを思い出しながら昔話をいくつも聞いてもらった。

「中里さんのお孫さんすごいですね、お花屋さんをやりたいなんて」

「本当にね、あの子いつも強がって生きてきたから、心配なんですけど」

「元気になって一緒にお店ができるといいですね」

「どうかしらね」

「そうだ、さっきね、あの桜の写真撮ってきたの」

「あら、お出かけしたの?」

「ふふふ」

いずみは桜が散ってしまった後の桜の木の写真を見せた。

「いつか満開のお写真を撮ってあげなくちゃ」

「またみせてね、いずみちゃん」

「なんだか、中里さんと話していると高校の時の友達といるみたい。」

「あらあら、私たちもすっかりお友達ね」

「はい」

自分の病室に戻る途中、海の香りのする女性とすれ違った。

彼女はせわしなく通り過ぎ自分がさっき出てきた病室に入っていった。

「ハル?」

「まさかね」

それからひと月ほどしていずみは自宅療養に切り替えることになった。

仲良くなった老女は最近体調がよくなかったため訪れることを控えていた。いずみは看護師に頼んであの桜の木の写真だけ渡してもらうことにして退院していった。

失くした指で花を摘む(2/2)へつづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?