ビールと水〜⑩平衡の仕組みとカルシウムの働き

前回からの続き

前回はアルカリ度入門編ということで、アルカリ度のさわりとCarbonate Systemについて説明しました。今回は平衡の仕組みを説明し、その後にカルシウムの働きについて触れたいと思います。

そもそも化学平衡とは

酸と塩基、pHなどの理解のベースとなる化学平衡とはなんでしょうか。化学反応が進行する過程で、生成物と反応物の濃度が一定の値に達すると、その後濃度がほぼ一定に保たれる状態を指します。この状態では、化学反応は進行しているものの、生成物と反応物の濃度が一定に保たれるため、反応が止まっているように見えます。

乳酸を水に入れると解離する反応を例にします。水に乳酸をダバダバっと入れて、乳酸と乳酸イオンの濃度の比率が50%づつになったとします。この時点で化学平衡状態なので、時間が経過しても濃度比率は一定のままですが、解離や結合が停止しているわけではありません。実際には常に乳酸がH+を放出し、乳酸イオンがH+を取り込んで乳酸になる反応が同時多発的に進行していて、変化する量が同じなので見かけ上は反応が止まっているように見えるということです。

質量作用の法則とルシャトリエの原理

混同されやすいこの2つをめちゃくちゃざっくりと説明します。質量作用の法則は以前の酸解離定数の説明で触れた式で表せます。

AH ⇌ A- + H+ (A=酸、H=水素)

Ka(酸解離定数) = [A-] [H+] / [AH]

化学平衡状態ではKaは定数となります。逆にいうとKaが定数になるポイントが化学平衡状態というか。ざっくり言うと質量作用の法則で表しているのは、一定温度のもとでは化学反応が平衡状態になることです。

これに対して、ルシャトリエの原理は、化学平衡に関して、外部から加えられた変化(圧力、温度、濃度など)が平衡を変化させる方向に作用するという原理です。つまり外部からの力によって、新たな平衡状態に移行するということです。

AH ⇌ A- + H+

例えばこの式の右側でH+の濃度が上がるとどうなるか、A-がもっとH+と結合しようとしてAHが増える方向に平衡が移動(左辺に移動)します。

圧力や温度の変化でも平衡の移動が起こります。ざっくりというと圧力が上がるともっと結合が進み(左辺に移動)、温度が上がるともっと解離が進みます(右辺に移動)。

気液平衡とヘンリーの法則

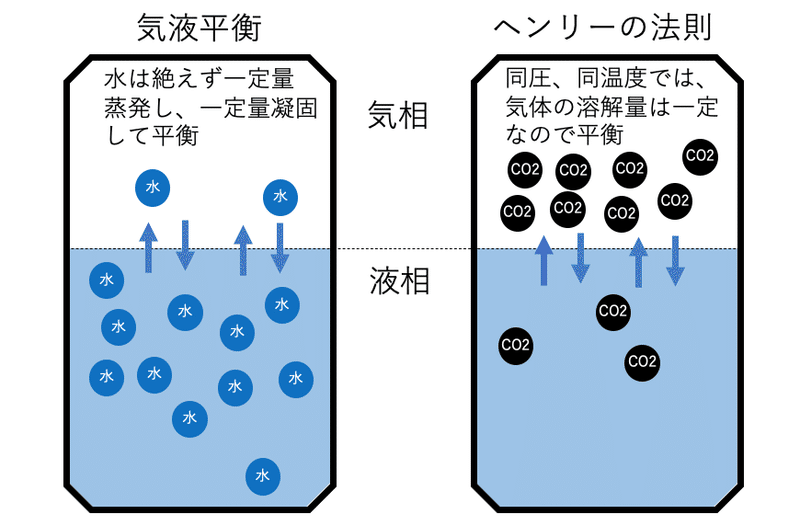

化学平衡と似た現象に気液平衡やヘンリーの法則というのがあります。この後の説明に必要な概念なので超ざっくり説明します。

水の水面が一定なのは気液平衡によるものです。これは水が蒸発していないわけではなく、常に一定量蒸発して、同量凝固(液化)している状態です。ヘンリーの法則は、気体が液体に溶解するとき、一定温度では、気体の溶解度はその気体が圧力をかけている量に比例するという法則です。温度も圧力が同じなら同じ量だけ溶解します。ヘンリーの法則も平衡状態に似ていて、圧力や温度が変化すると溶解度も変化します。

ヘンリーの法則はビール造りやビールのサービングによく出てくる科学知識なので、いつか別の回でもう少し詳しく触れたいと思います。化学平衡とヘンリーの法則を踏まえて改めてCarbonate Systemを見てみると緩衝能の解像度がもっと高まると思います。

カルシウムとアルカリ度

Carbonate Systemの図を見ていると、カルシウムイオンCa 2+が炭酸(CO2)を炭酸カルシウム(CaCO3)として土壌に固定しているのが分かります。カルシウムはイオン化エネルギーが小さく、2価の陽イオンになりやすい性質があります。イオン化エネルギーは低いと、その原子は持っている電子を放出してイオンになろうとします。こうしてできた陽イオンは、水中の他の陰イオンと結合して固定化しやすいです。このカルシウムの性質はビールの仕込みにも大いに威力を発揮します。

電子配置を見てみましょう。4s軌道にある電子対がなければ貴ガスであるネオンと同じ電子配置になれることが分かります。他にイオン化エネルギーが低い原子で有名なのはナトリウムやカリウムですが、これらはいずれも1価のイオン(Na+、K+)です。これに対してカルシウムイオンは2価(Ca 2+)なのでより強力です。これが麦汁の中でアルカリ度を下げる要因になります。

ちなみにマグネシウムイオンも2価の陽イオンであり、カルシウムと似た働きをします。

Mash中のリン酸カルシウムの生成と沈殿

麦芽の中のリン酸塩は総重量の1%と非常に多いです。このほとんどがフィチン酸として蓄えられています。

実際には、フィチン酸というより、フィチン酸にカルシウムやマグネシウムが結合したフィチンとして存在するようです。

麦芽が発芽するときに出るフィターゼという酵素によって、フィチンが分解され、リン酸、カルシウムイオン、マグネシウムイオンが放出されます。ちなみに分解されたときのリン酸は大部分がH2PO4-ですが、H3PO4やHPO4 2-も含みます。

これらのリン酸塩がCa 2+やHCO3-と結びついていろいろな反応が起こるのですが、これらの反応のうち代表的なのが下記のものです。

10(Ca 2+) + 12(HCO3-) + 6(H2PO4-) + 2(H2O) →

Ca10(PO4)6(OH)2 + 12(CO2) + 12(H2O) + 2(H+)

大掛かりな反応ですが、生成物は歯や骨の成分にとして有名なハイドロキシアパタイト(Ca10(PO4)6(OH)2)とCO2と水と水素イオンH+です。

ハイドロキシアパタイトはこんな感じで結晶になるので、仕込み中に沈殿してビールには残りません。そしてこの反応で特筆すべきはHCO3-がなくなってしまうこと。緩衝能を持つHCO3-がなくなることで、アルカリ度を無力化する効果があるのです。さらにH+も放出するので、麦汁を酸性にするための強力な推進力となってます。リン酸は麦芽の中にめっちゃいっぱいあるので、仕込みのときに多少カルシウムに固定化されても大丈夫です。

ちなみにマグネシウムイオンもカルシウムイオンと同じようにリン酸と結びついてHCO3-の緩衝能を無力化しますが、その効果はカルシウムの半分程度と言われています。

次回へと続く

今回はアルカリ度を理解するための背景知識として平衡の力とカルシウムの働きについて説明してみました。カルシウムの固定化能力は半端ないっすね。次回はいよいよラスボス・残アルカリ度です。

お読みくださりありがとうございます。この記事を読んで面白かったと思った方、なんだか喉が乾いてビールが飲みたくなった方、よろしけばこちらへどうぞ。

新しいビールの紹介です。王道ウエストコーストIPA「Far Yeast TRIGGER」です。あなたのハートを撃ち抜けるか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?