日本の建築生産プロセスのこれから 座談会

奥から時計周りに、

シンテグレート:渡辺さん(代表)、石原さん、吉岡さん、壁谷さん、蒔苗さん、白矩:押山(代表)

昨日シンテグレート社にて座談会をさせてもらいました。以前あるプロジェクトに参加させていただき、その打ち上げの席で私が何を考えているのかということで、座談会をやろうとなりました。酒の席でのことなので、蒔苗さんの悪ノリもあったと思いますが、自分が会社を作ってからの問題意識やその解答を、粗いながらもまとめる機会となりましたので感謝です。そして座談会が終わったあとの冷めやらぬテンションでつらつらと書いていこうかと思います。(笑)

座談会の文字お越しはシンテグレート社のブログで読めます!

押山さんと考える、BIMと建築生産のこれから#1

押山さんと考える、BIMと建築生産のこれから#2

押山さんと考える、BIMと建築生産のこれから#3

押山さんと考える、BIMと建築生産のこれから#4

シンテグレート社とは私の会社設立以来お付き合いさせていただくことが多く、同業社?(規模が違いすぎるが)として同じような問題を共有してきたと言えます。彼らはいわゆる炎上するプロジェクトの火消しを行う立場にあり、炎上する前に呼んでほしいと言う再三の要求は、発注者並びにステークホルダーには届かないまま、建築プロジェクトのファイアマンとして今やその名前を知らないほどの実績を誇っています。

普通に考えれば、発注者は余計なトラブル処理に回らなくて済むし、ステークホルダーも仕事が楽になるのは間違いないのですが、それがなかなか伝わらないのが現実です。

しかし、よくよく考えてみれば統合された建築データをマネジメントしているのは、建築データを直接扱っている設計事務所や施工者などの組織だけであり、他のステークホルダーから見えづらいことがほとんどです。そのため実際にこの後どんな問題が起こるのかを上手く共有できないのだと思います。例えば、鉄骨躯体とそれに付随する部材が何かしらイレギュラーな形で100ヶ所取り付くとした場合、それを採用すると作業量も人工も増え、コストや品質管理の上でも良いとは言えず、かつ建築を作るプロセスも泥臭いものになります。

これを1つのパターンないし2,3のパターンで取り付けれることができれば、コストも削減でき、作業のスピードや精度が良くなると考えられますが、実際の業務では、スケジュール上もう手遅れなのでこのまま行きますということがほとんどであり、事前に伝えていたとしても、長年の経験により現場でなんとかなると判断されがちです。

仮に問題が起こっていても、日本の建築生産プロセスではステークホルダーの担当者間で何かしらの解決策を提示して解決していく力があります。これが日本の建築生産プロセスがインテグラル型と呼ばれる所以です。このことは非常に素晴らしいことですが、このような対処療法があらゆる箇所で一起におこると問題の特定や責任の所在があいまいになり、結果としてプロジェクトが炎上していきます。ほとんどの場合は各担当業者のせいにされがちですが、実際には建築を作るうえでの発注体制の構築に原因があります。私は日本の建築生産プロセスが悪いと思っているわけではなく、日本ならではの建築生産プロセスの改善方法があると思っています。そういう意味では昨今のBIMやDXの方が無批判に導入されており、日本の文化的な背景や生産プロセスの良さなどを無視していると言えます。現在導入されているBIMはモジュラー型を前提とした建築システムに特化しており、今後考える必要があるのはインテグラル型のBIMといえます。

日本の建築生産における、1つの決定的な問題として、発注者の発注能力が弱体化していることがあります。これは発注者からすれば、建築物がある予算の範囲で建てられればよく、あとは業者間で上手くやってよというのが本音であり、そこに至るプロセスが建築の品質に関わることまで、関心を広げるのが難しいためだと思います。実務にどっぷりと漬かっている私でさえ、少しずつ言語化しやっと意味が分かってきた気がする程度であり、それほどまでに複数のステークホルダーによって作られる建築を発注することは、難易度の高いものだと思います。

今後は建築を建てる上で透明性・公平性・公正性に対して自覚的であるべきですが、これはおそらく難しく戦後からの歴史をたどると、何かしらの事件が起き、大きな傷を負うことでしか変えられない現実がある気がします。昨今の1つの事件としては、新国立競技場のザハ案の白紙撤回が挙げられます。新国立競技場整備計画経緯検証委員会の検証報告書では、工事費の上昇や白紙撤回にいたった原因の一つとして、プロジェクト・マネジメントが不在であり、プロジェクト・マネージャーを組織の中に明確に位置付けてられていなかったと記載されています。これはとても日本らしい原因であるといえます。戦後から遡ればプロジェクトマネージャーが明確な役割を引き受け建築プロジェクトを完遂したことはなく、主に施工者が負担し、ステークホルダー間の相互信頼によってその部分を補ってきました。それほどまでに、発注者は優位性を持ち続けているため、このような問題が起きるのも当然の帰結だと思います。今後はトラブルを抱えた建築プロジェクトが発生し、発注者が訴訟される案件も増えてくると勝手に予想しています。

ともあれこのプロジェクトで痛手を負ったのは我々国民であり、不要に税金がつぎ込まれたというものでしたが、国民もまた建築のプロセスに関心はなく、今ではそんなこともあったなあと忘却していると思います。

それでも日本の場合はある品質を確保しながら、工期に間に合うように建築が建ってしまいます。これは国際的にみれば本当に凄いことです。しかし、手放しで喜べることでもなく、そこには歪な構造を抱えたままの建築生産プロセスがあります。一言で言うならば、凄いが健全ではないです。

私の主張ひいては白矩の指針としては、それを健全なものにするために何ができるか?ということにあります。健全とはなんでしょうか?それは透明性・公平性・公正性を持ち、建築の品質を確保すると言うことです。

そのためには入札前に建築のデータを如何にして整理するかが大切なのですが、これまでうまく説明できずにいました。

今回の座談会では、これらに応えるために、国際建設プロジェクトマネジメントを専門とする草柳俊治氏と建築社会システム研究所の古阪秀三氏を参照し、実現できそうな発注方式と新たな職能の在り方を提言してみました。後日、座談会の書き起こしが上がりその内容が公開されると思いますが、ここでは基本的なことだけ紹介したいと思います。(編集がすごい大変。。。)

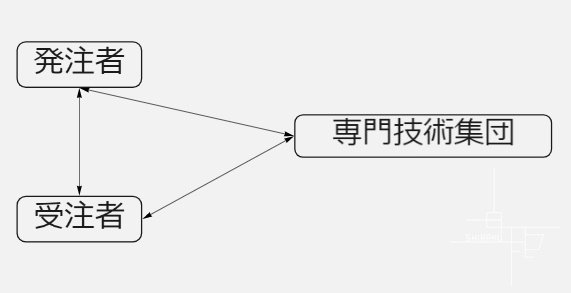

草柳氏は、日本の建築生産プロセスは契約管理が希薄であり、それにより、透明性や公平性・公正性に欠けると指摘しています。なぜ契約管理が希薄であったかは、戦後から続く発注者と受注者間のみが主体となる、「二者構造体制」が長らく基本形態としてあったためと考察しており、これを「官主導民従属型執行構造」と呼んでいます。これは戦後復興期には極めて効率のよいシステムで市況に適応したものだったと言えますが、国際建設市場では、「三者構造執行形態」を基本とし、発注者・受注者・専門技術者集団があり、均衡した関係でプロジェクトを進める形態をとります。また国際建設契約約款であるFIDIC約款では第三者専門技術集団は明解に発注者と受注者から独立した機能を求められており、日本も同様に三者構造体制を取りいれ早急に契約管理についての理解を深める必要があると指摘しています。

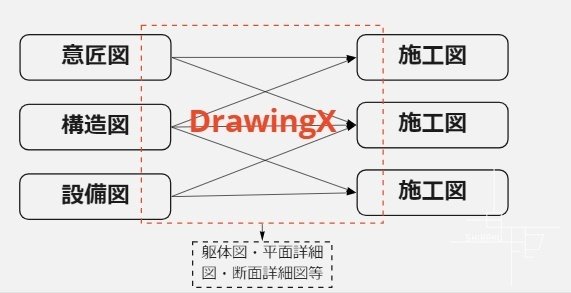

続いて古阪氏は、「だれがいつDrawing Xを描くか?」という問いを立て、以下のように回答しています。日本における生産設計図のように、品質・コスト・工程管理の要となる生産情報を「Drawing X」と呼び、国や地域によってDrawing Xを作成する主体が異なり、プロジェクトの契約やあり方によって異なるため一定ではないことを指摘し、ゼネコンひいては日本の建築生産プロセスのユニークさを説明しています。例えばアメリカでは、Drawing Xに相当する生産情報は設計図に既に盛り込まれています。つまり施工者自身は施工図を描かず、設計事務所によって提供される生産可能な情報が十分に盛り込まれた設計図を以て、そのまま施工することができます。反対にシンガポール等の地域では設計図の精度が低く、アメリカのようにそのままでは施工することが出来ませんが、ゼネコンも生産設計図を作成する能力を持たないため、工事を担当する専門工事業者自身によって作成されています。しかし、国際的に比較すればアメリカ、シンガポールのようにゼネコンがDrawingXを作成しない場合が通例であり、日本のようにゼネコンがDrawingXの作成を請け負うのはむしろ珍しいケースとなっています。日本の建築生産プロセスにおいては、ゼネコンがDrawing Xを作成しないこと自体が極めて非現実的である。と指摘しています。

これはDrawingXをゼネコンが描くことによって、設計と施工の責任範囲があいまいになり、透明性・公平性・公正性を確保することが難しい発注体制であると言えます。そのため、草柳氏の言う第三者の存在が必要であると言えますが、ではその第三者とは何者で何をするのでしょうか?

草柳氏は契約の観点から発注体制の在り方を指摘し、古阪氏はDrawingXという概念を用いて、だれがいつDrawingXを描くか?という問いにより、その発注体制が異なることを国際比較を通して説明しています。これらを踏まえ、私はDrawingXを描き、それをまとめる組織こそが草柳氏の言う三者構造の三者であり、それが戦後から抱える日本の建築生産プロセスの特殊性を生かしながらも成立させる発注体制なのではないかと提案しました。古阪氏の問いを借りるとするならば、「だれが・いつ・どれくらいの詳細度で・DrawingXを描くのか?」という問いを立て以下のように回答します。

「第三者が・入札前に・施工に必要な詳細度で・DrawingXを描く」

そしてそれを可能にする技術こそがBIMであり、日本の目指すべきインテグラル型のBIMであると考えています。

発注上は設計図と生産図の区別がなくなり、それを可能にするのがインテグラル型のBIMである。

-------------------------------------------------------------------------------------

・SHIRAKU Inc-会社概要

・仕事のご依頼

・建築Tシャツ

・Rhinoceros7-購入

-------------------------------------------------------------------------------------