マリノスの偽サイドバックが偽物な理由

(2018年12月2日:2018年3月ごろに投稿した横浜マリノスの偽SBについての記事3本を1本にまとめて加筆修正)

偽SBとは、現マンチェスターCの監督であるグアルディオラによって注目された戦術で、従来のSBがタッチライン際をまっすぐ前線まで上がってWGのような位置をとるのに対し、偽SBは自チームの中盤中央付近の位置をとることで、いわゆるボランチのようなプレーをすることから、従来のSBと違うという意味で偽SBと言われた。

マリノスがその偽SBを使ってマンCのようなプレーをしていると言う声をツイッター上でいくつか見かけた。

それらの声がきっかけでマリノスのやり方に興味を持ち、そしてそのやり方に疑問を持った。

■優位を消してしまう動き 1

2018年3月2日 J1第2節のvsレイソル戦。

この時点ではマリノスは後方で5対3の数的優位が出来ており、この丸で囲んだ右SBの選手もフリーなのだが、この後、この右SBはボールを持っている左CBから右CBにパスが渡る少し前に中に入って行く。

この動きによって、右CBから出せたはずのパスコースが一つ消え、この右SB自身も元の位置にいればフリーだったのに自分からマークされに行く形になった。

そしてこの行為は相手を中央に引き寄せることになり、右CBから真ん中に出せる可能性があったパスルートと優位なスペースをも消す行為になってしまう。

ではもし真ん中で優位を作るためでないとしたら?画像では見えないが、右WGへのパスルートを作っている可能性もある。

が、この右SBの動きによって右WGの後方のサポートがいなくなることで、WGからの逃げ道もなくなるし、もしWGへのパスを奪われた場合にはカウンターへの対応が難しくなる可能性が高い。

つまり、このWGへのパスコースを作る意図での動きだとしても、攻撃においてもっとも重要と言える中央へのパスコースを潰してまでやる行為とは言えない。

しかも最初の状態とは違い、右CBが相手にプレッシャーを受けているような状態でその右WGへのコースを空けても、そこに効果的なパスを出すことは難しい。

そもそも相手のプレッシャーにより後方でCBが2対2の同数になっているのだから、安全かつ効果的に前進するためにもどちらかのSBまたは両SBは矢印のような場所に下がって、そのラインで数的優位を作るべきだった。

アンカーはマンマークされているので、よくやられている形である両CBの間に下がって行く動きをすれば塞がってしまった中央にスペースは作れるかもしれないが、数的優位は作れずに前進するためのスペースを得られない可能性が高いため、SBが下がるべきだと判断。

いや、下がるというより、最初からそこにいてよかった。下がる動きでは体の向きが後ろ向きになるため、相手のプレッシャーを受けやすいからだ。

(GKは逃げ道や配給元にはなれても、ドライブでの前進は出来ないので、ここでの数的優位を作るときの人数に含んでいない)

■優位を消してしまう動き 2

同じ試合にて。

今度はこの左SB。

ボールを持っている右IHから下がっていくアンカーへパスが出た後に中に入って行く。

マイナス気味に出されたパスを受けたアンカーがコントロールして前を向いた頃にはこの位置まで入っている。

この左SBは動かなければフリーだったし、左CBと2人で相手1人に対して局所的な数的優位が出来ていてそこから安全で簡単かつ効果的な前進ができた可能性が高いのに、わざわざまたマークされに入ってくる。

その結果、左IHをマークしていた相手守備1人にこの中に入っていった左SBと最初から中央で構えていた左IHの二人のラインを消されてしまった。

しかもこのシーンでは、出しどころがなくなったアンカーが仕方なくその左SBにパスを出したところを奪われてシュートまで行かれた。

相手としては、ここまでパスの選択肢をなくしてくれれば奪いやすいのは当然だ。

■なぜこんな動きをしてしまうのか

上記は後方からのビルドアップを優位に行うため、というのが前提だ。

もし上記の彼らの偽SBの配置目的が、後方からのビルドアップを優位にするためではなく、GKからのロングフィードのセカンドを拾う役割だとしても、最後尾でのパスの選択肢を減らすようなリスクをこんな序盤の時間帯から冒す必要は無いし、その役割であればGKにボールが入りそうな時に偽SBの配置に移行しても十分に間に合うはず。

この理由も含め、その偽SBの配置にどんな意図があったにせよ、どちらの状況もせっかくのフリーで、かつ相手の配置とタイミングが自分達の優位を消すよな状況にも関わらず、SBが中に入って行くメリットは見当たらない。

たったの1試合の序盤を見ただけでも、こういったプレーが多く発生していたため、試合を優位に進めるために偽SBを使うのではなく、偽SBの「SBが中に入ってくる」という配置の真似が目的になっており、「いつどこに"なぜ"いるべきなのか」を選手達が理解していないまま、状況に関係なくそれを実行しているのではないかと、筆者は考えている。

だからこそ、明らかな優位を消してでも、無理やりその配置に動いてしまうのだと思う。

意図を理解できている上で実行に問題があるならまだしも、意図の理解そのものがまだ不十分に見えるこの完成度であれば、実際の試合で使うリスクは高い。

試合の結果が欲しいのか、それとも話題などが必要なのか、その辺りのバランスはクラブの当事者達でなければわからないが、筆者が監督だとしたら、この状態では選手がやりたがったとしても試合でやらせないだろう。

やはりスタジアムに応援に来て声を枯らしているサポーターを、負けて帰らせるのではなく、「俺たちは強いだろ」と相手サポーターに胸を張って帰れるようにしてあげたいからだ。

とはいえ、マリノスサポーターの求めているものはわからないので、これが正しいかどうかはわからないが。

■では偽SBとは何なのか

文頭でも書いたように、従来のタッチライン沿いの上下動によって攻守に関わるSBに対して、攻撃時に中盤中央付近の位置をとることでボランチのようなプレーをするのが偽SB。

ではなぜそんなボランチのようなポジションでプレーする偽SBが生まれたのかというところから。

現マンCの監督であるペップ(グアルディオラの愛称)は、マンCの前はバイエルンの監督であり、そこで偽SBが使われることになった。(その前からそのアイデア自体はあったとは思うが、有名になったのはこのペップバイエルンから)

これには三つの理由がある。

そのバイエルンには世界トップクラスの超強力なWGが両サイドにいた。

そのWGの彼らを活かすべく、彼らにスペースを与えるためにあえてサイドで孤立させよう、SBはWGの邪魔をしないように(SBがWGに近寄ることでマークを連れて行かないように)、というのが一つ目の理由。

ペップは優位を作れないただパスするだけのパス回しは嫌いだ。

最終的に相手ゴール前に優位を作るためには、後方で作った優位を前線の選手に届けなくてはならない、その実行のためにはボール循環を良くするポジションバランスが必要、サイドにはWGがいるのでサイドとセンターを繋げるハーフスペース(サイドとセンターの間、サイドとセンター両方の良い特性を持つ)に多く人を配置しよう、というのが二つ目の理由。

バイエルンが所属するドイツブンデスリーガは、どのチームもカウンターが鋭く早く強力なリーグ。

奪われた後の備えがなければ失点を防ぐことは難しい、SBをカウンター対応から最も遠いサイド奥深くまで攻撃参加させて、攻撃的な中盤の選手を予防のために守備的なポジションで使うことは効果的ではない、SBがカウンターの起点を潰せるような配置にしよう、というのが三つ目の理由。

まとめると、強力なWGを生かし、ボールの循環をよくし、カウンターに備える、それらを全て効果的に行うために、攻撃時にSBがボランチの位置でプレーするという偽SBが使われた。

それに適した選手がいた、という四つ目の理由もあるが。

■偽SBを実行するには

そんな理由で生まれた偽SBのメリットとデメリットにも触れていき、どのような状況で実行するべきなのかを考えていく。

<メリット>

・攻撃時、ウイングの選手にサイドでスペースを与えて1対1の力を活かしやすくさせる。

・攻撃時、中盤の高さに十分な人数がいることでインサイドハーフが下がる必要が無くなり、インサイドハーフは高い位置を取ったり裏に飛び出したりしやすい。

・攻撃時、中盤の高さのセンター+ハーフスペースにおいて数的優位ができやすく、そこに受け手を増やすことでボールを効率的に動かしやすい陣形を保てる。

・被カウンター時、一番危険なセンターのスペースを埋めやすい。

・守備時、SBが攻撃時のポジションから戻ってくる距離が、サイド相手陣地深くまで行く役割に比べて短くて済む。

<デメリット>

・WGとしての能力が高いSB(スピード、ドリブル、クロスが優秀など)をその役割で使うと力を持て余してしまう。

・守備専門のような能力のSB、または中央でのプレーに難があるSBでは、攻撃時に中盤の中央付近に位置してもボール循環に貢献しづらい。

・相手の最前線をケアするのではなく、カウンターの起点を狙えるポジションなので、被カウンター時にその場所を越えられてしまうと大きな危険がある。

このメリットが得られない場合、または他のメリットが得られない場合は、もちろん偽SBを実行する意味はないし、デメリットがある以上、メリットが多少あったとしても実行するには注意が必要。

<注意>

・SBを担当する選手は、普段ボールを受ける際に自分の背後からプレッシャーを受けることが少なく、その受け方に慣れていないまたは苦手な選手が多いポジションでもあるので、そのような選手が偽SBを実行する際は、そのSBが最初から前を向いてプレーできる時、または相手のプレッシャーが無い状態で受けられる時に実行した方が良い。

・味方CBなど後方の選手が、多くの相手選手によってプレッシャーを受けていて、前方にパスをすることが難しい場合は、偽SBのポジションをとっても優位が作れる可能性は低く、後方で奪われる危険が大きいだけなので、実行しない方が良い。

この注意をクリアするためにも

『相手ペナルティーエリア付近までチームで前進できていて、なおかつ後方の選手達がスペースや優位を得られている状況の時に実行する』

というのが偽SBを実行する際のセオリーだと考える。

もちろん偽SBの実行自体は目的ではないので、セオリーだけで実行の判断をするのではなく、味方と相手の双方の選手事情とそれによるチームでのコンセプトがあることが前提条件。

味方の選手事情としては、テクニックやフィジカル的な部分だけでなく、コンセプトの理解力、状況を理解して実行すべきかどうかを判断できる能力、をSB以外のポジションの選手達も含めてチームとして備わっている必要がある。

その選手事情とコンセプトによって実行の形は変わるし、リスクとリターンの計算が合えばセオリーなどは無視して実行するべきだろう。

そもそもチームとしてこの偽SBを実行することによる旨味が出ないのであれば、もちろんやるべきではない。

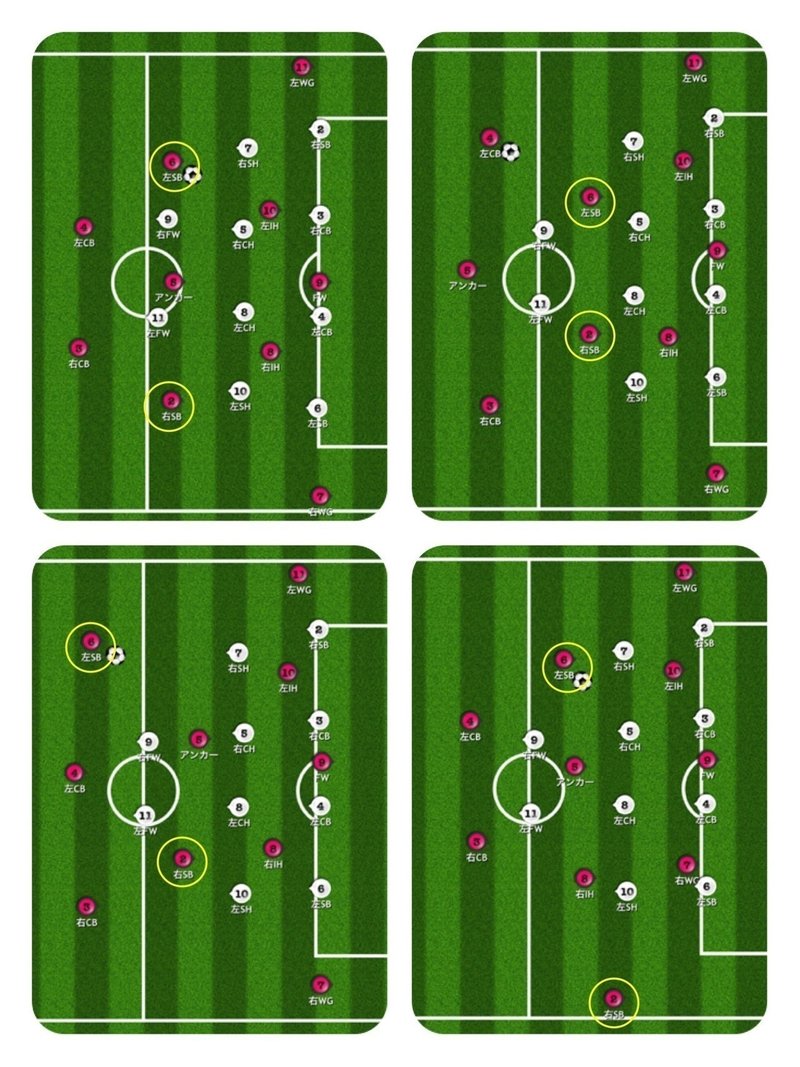

下の図はその選手事情やコンセプトに応じて変わる形の例。

上二つは、両サイドとも偽SBとして中盤に上がっているが形は違う。

これはSBの能力の違いだけでなく、例えばCBとアンカーの能力によっても変わり、CBだけでのパスが困難なためにアンカーが落ちて行く必要があるためにSBがそのアンカーの位置を埋める、などの事情もある。

下二つは左右非対称で、下左の図は右SBの中盤的能力が高くて左SBは最終ラインでの守備が得意な場合、下右の図は右SBがウイング的能力が高い場合など、それぞれの強みを出すための配置。

繰り返しになるし、もちろんの話だが、偽SBのポジションに行くことが目的では無く、メリットを得られる時にそれをやることが重要であり、メリットが無いのにその位置を取ろうとすることはあってはいけない。

マリノスが改善すべきはこの部分。

■NumberWebのマリノス偽SB記事について

さてそんなマリノスの偽SBについてこんな記事があった。

記事

マリノスの超前衛戦術は実を結ぶか。“偽SB”山中亮輔が語る怖さと自信。NumberWeb

https://number.bunshun.jp/articles/-/830099

この記事はすごく否定的な意見を言いたくなる内容だった。

記事1ページ目

「目の肥えたサポーターが「マンCみたい」「山中なんて、あんなポジションにいるし」と語っている」

→マンCの配置に似ているから良いのではなく、見慣れない位置にSBが行っているからといって凄いわけではなく、その配置によってチームに利益があるのかどうかが重要。とはいえ、これは記者の声ではなくサポーターの声なので、観戦に行っているサポーターがそのプレーで満足感を得ているのであればもちろん問題ないが、凄いことをやっていると紹介するようにこの声を引用するのは良くないと思う。

記事1ページ目

「山中「真ん中に入ると背後からのプレッシャーが怖いところもあります。」」

→そのプレーをSBには求めて無いのでは?というところ。むしろその能力が低いのであれば、その状況じゃ無い時に真ん中に入るべき。「どんな時でも中に入ってボランチみたいにプレーしろ」と監督が求めているなら監督の理解に問題があるのではないかと疑ってしまうし、選手も疑問を持つべきではないかと思う。監督が偽SBの運用において筆者の考える仕組みとは別に新たなメリットを生み出せる仕組みを持っているならもちろん素晴らしいが。

記事2ページ目

「柏 細貝「相手はサイドバックが中に入ることでポゼッションを高めていたので」」

→SBが中に入ること=ポゼッションを高めることにはならないし、それこそこの柏戦ではSBが中に入ることでポゼッションを手放して危険になっているシーンが前半10分までに少なくとも二度はあった。今後もカモにするためにわざとこう言っているならたいしたものだけど。

記事2ページ目

「ミスをしないことが前提に立つような、勇敢なスタイル。」

→偽SBは攻撃的に行くために被カウンター対応をメインとした、どっちかといえばミスがあることを前提としたスタイルとも言える。それともこれは偽SBに対してではなく、チーム全体の戦術について言っているのだろうか?

記事3ページ目

「山中「目指すスタイルを表現できているところもある」」

→目指すスタイルを表現することは目的ではない。チームが勝つためにそのスタイルが必要だからやるべきなのであって、例えばお手本にしているマンCのグアルディオラ監督なら、より効率よく勝てる方法があるのであれば偽SBも使わないだろうし、代名詞と言えるウイングすらも捨てると思う。目指すスタイルが勝利への近道、という意味での発言なら問題ないが。

否定的な言い方ばかりで良いものではないが、この記事に対して強く思うのが、有名で閲覧者数の多いであろう媒体でのサッカーのプレースタイルのコラムにおいて、読む人のサッカー理解を高めるような説明もなく、プレーに対する効果検証もなく、現状の問題点を上げることもなく、半端に選手の言葉を絡ませてただ漠然と「今やっていることは素晴らしいんですよ」みたいに書くのはやめてほしい、ということ。

なぜなら「ポゼッション」が流行った時のように、日本のサッカー界全体がまた盲目的に何かのスタイルにすがるようになってしまうことは、日本サッカーの進歩を望む筆者としては避けたいことだから。

■偽SBは続けるべきか

否定的な意見は多くなってしまったが、このマリノスの偽SBのチャレンジ自体は悪いことだとは思っていない。

ただ、理解があまりにも足りていない状態でただ形だけ真似するのは危険なので、まだ試合では使わない方が良いのではないか、とは思う。

もちろん、サポーターがそれを望み、現状の歩みに満足しているのなら、それに越したことはない。

せっかくのチャレンジ、これから理解を深めて成長し、今のなかなか結果に結びつかない難しい状況を乗り越えて、素晴らしいサッカーが見れることを期待したい。

■2018年12月

なかなか劇的な改善は難しいみたいだ。

でもちょこちょこ試合を見る感じ、少しずつ良くなっている様子。

監督の続投も決まったみたいだし、オフシーズンを経ての来シーズンが楽しみだ!

終わり

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?