数学を解くということ

6月の終わりに甲府の実家に帰った。家を囲んでいる蔦は、青々と思いっきり茂って蕾を付けていた。花が落ちるときは一晩中パチパチと音がしているんだそうだ。近所のおばさんが「生命の音だね~。」と言っていたと母が言った。私はこの家で育ってきたのに、その蔦の音をまるで知らない。

何かを無心にすること、それを毎日続けて生活になくてはならない一部にすることについては、我が家では父が一番なのかもしれない。自分の中に何かを探していく修行のようなものと一番縁がなさそうな父が実は一番修行しているのかもしれない。それにしてはわがままだけど。

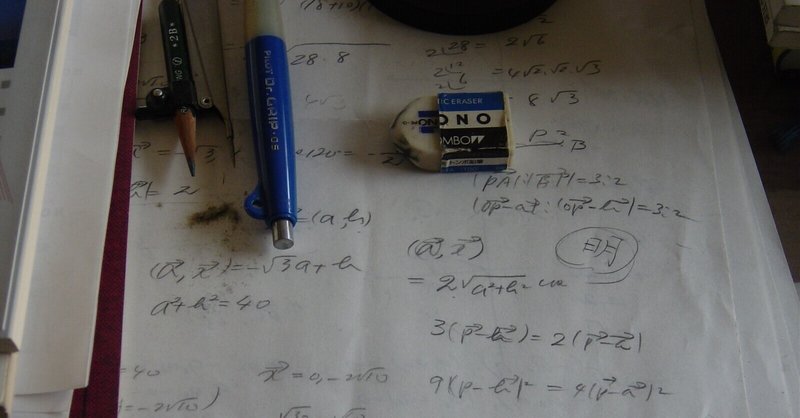

父は毎日毎日数学を解く。それは仕事の一部であるからといえばそうなのだが、父のこの数学ゲームは、青年だった頃からひたすら続いているのだ。父が高校生、母が隣の家に住む中学生だった頃、父は黒板を使って数学を解いていた。夜になるとチョークの音がカツカツ聞こえ、それが止まると「あ、終わった。」と思うと母が以前に話してくれた。年をとってきて、私が子供の頃によく弾いていたハワイアンギターの音がしなくなっても、なにしろ数学を解く。それは父からなくなってはならないものであって、数学を解かなくなったら一体どうなるのだろうかと思う。なので、帰ったときに父の机の上に昨日の日付の入ったわら半紙に解いた形跡を見つけるとなんだかほっとする。

以前、父が病気で入院したとき、3日目くらいからベッドの下に問題集と紙と鉛筆が置かれ、いつものペースで口を少し尖らせて解いていた。「数学の問題を解いていると心が落ち着く。」と、そのとき父は言っていたけれど、あれはもしかして父の座禅みたいなものなのかもしれない。数学を解きながら魂はどこかに旅に出ているのだろうか。それを母に話したら「そうよ。私はそのことを学生の頃すぐにわかったわ。」と言われた。なんだか得意げに見えた。母が言うには、父は解いたものを残さないんだそうだ。紙に解いて捨て、黒板に解いて消し、そしていつでも新しい旅に出る。

そう考えるとあんまり変わり映えしないようにみえる父や母の人生もなかなかよいものな気がする。大きなお世話だといわれそうだけれど。

人の一生ってそういうものかもしれない。変わったようで変わらず、変わらないようで変わっていく。

7/23/2003

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?