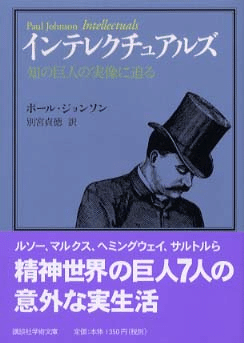

『インテレクチュアルズ 知の巨人の実像に迫る』 第2章「カール・マルクス」より

ポール・ジョンソン【著】 別宮 貞徳【訳】講談社(2003/03)

※下記は引用(適宜改行)。強調は引用者。また適宜改行を行っている。

マルクスは「科学的」という点に最大の価値をおき、敵との相違はそこにあると主張するのが習いだった。自分や自分の著作は「科学的」だが、ほかはちがうという。そして、自分が発見した歴史上の人間行動を科学的に説明する方法は、ダーウィンの進化論にも匹敵すると考える。ほかの哲学はすべて、科学的ではなく、そうありもしないが、マルクス主義だけは科学的だという考えは、マルクス主義の信奉者に取りこまれ、その学校や授業にあまねく影響を与えているのみならず、マルクス主義を掲げていない世界にまであふれ出している。というのも、知職人ことに学者は力に魅せられるもので、多くの教師はマルクス主義と強大な物理的権力と同一視して、自身の学問分野、特に経済学、社会学、歴史学、地理学といった厳密さを要求されない、あるいはそれほど厳密とはいえない学問にマルクス主義の「科学」性を持ちこもうとしたからである。1941年から45年にかけての、中央および東ヨーロッパの聞争で勝利をおさめていたのがスターリンではなくヒトラーだったとしたら、またその結果、広大な地域にヒトラーの意志が押しつけられていたとしたら、これまた科学的であると主張していたナチの教義たとえば人種理論なども学問的粉飾をほどこされて、世界中の大学に浸透したのではなかろうか。しかし、軍事力における勝敗が、ナチの科学よりもマルクス主科学を広める結果をもたらしたのである。

マルクスは、一言でいうと、徹頭徹尾、終末論的書き手である。たとえば、『ドイツ・イデオロギー』(1845-46年)の初稿に、彼の詩を彷彿とさせる一節がある。それは「最後の審判の日」を扱ったもので、「天に、燃えさかる都市が反射し······とどろく大砲を伴奏に、『天上のハーモニー』が『ラ・マルセイエーズ』や『カルマニョール』のメロディーを奏でる。…問題は「最後の審判の日」についての彼の考えが、恐ろしげな詩の形をとっていようと、結局のところは経済学説であろうと、決して科学ではなく、芸術的ヴィジョンだという点にある。『最後の審判』はつねにマルクスの頭にあり、政治経済学者としての彼はそこから後戻りして、それを必然たらしめるような事実を探し求める。客観的に検証されたデータから前進してそこへ到達するのではないのだ。

マルクスの最大の才能は論客という点にあった。絢爛たる金言や警句の使い手だったが、多くは自分で作り出したものではない。「労働者は祖国をもたない」も、「プロレタリアートは鎖のほか失うものは何もない」もマラーのことばである。ブルジョアジーは尻に封建時代の紋章をつけている、という有名なジョークは、「宗教は人民にとって阿片である」とともにハイネからとられた。ルイ・ブランからは「能力に応じたそれぞれから、必要に応じてそれぞれへ」を、カール・シャペルからは、「万国の労働者よ、団結せよ!」を、そして、ブランキからは、「プロレタリアート独裁」を借りてきた。

マルクスは、...一方において、生涯を事実の収集に費やし、百冊を越えるノートにおさめた。しかし、これらは図書館で調べた書(政府発行の報告書)にもられた事実である。世の中や、そこで生活している人びとを自分の目と耳で調査することによって得られる事実には、関心を持たなかった。...マルクスが貧困と搾取に関心を抱いたのは、1842年の秋にまでさかのぼる。当時、二十四歳で、土地の農民が薪を集める権利を決定する法律について、一連の記事を書いていた。エンゲルスによれば、マルクスはこう語ったという。「自分の関心を単なる政治から経済条件へ、さらにそこから社会主義へと向けたのは、森林盗伐法の研究と、モーゼル地方の農民の調査だった」と。しかし、マルクスが実際に農民や地主と話をし、そこの状態を目にしたという証拠は何もない。また1844年には、シュレジェン地方の織工の窮状に関する記事を、経済刊誌「フォアヴェルツ(前進)」に書いているが、われわれの知るかぎり、シュレジェンには一度も行ったことがなく、織工なる人間と話をしたこともなかった。

エンゲルスとともに共産主義者同盟を、そしてその後インターナショナルを結成したときも、労働者階級出身の社会主義者は影響力のある地位から排除し、単なる規則に定められた員数合わせに委員会に加えただけだった。そうした態度は、一つには知識人の気どりのせいだが、また一つには、工場の実情を身をもって経験している人は、反暴力の立場をとり、おだやかで漸進的な改革を望む傾向にあるということからきている。彼らは、必要にして不可欠だとマルクスが主張する終末論的革命には、賢明にも懐疑的だった。マルクスのもっとも悪意に満ちた非難は、こういう人たちに向けられている。1846年3月、マルクスはヴィルヘルム・ヴァイトリングを、ブリュッセルの共産主義者同盟の会合で、裁判ともいえる形で糾弾した。ヴァイトリングは貧しい洗濯女の私生児で、父親の名もわからなかったが、仕立屋の徒弟としてきびしい仕事に耐え、独学で学問を身につけて、多くのドイツ人労働者から慕われるようになっていた。この裁判の目的は、同盟の理論の「正しさ」を主張し、自分が必要不可欠と考えている哲学的教養を持たぬ生意気労働者階級を押さえつけるところにあった。

マルクスは...1846年6月に書いた痛烈な批判書『哲学の貧困』の中で、プルードンを、「小児病」で、経済にも哲学にもまるっきりの「無知」な男と責め立てる。特に激しくあげつらったのは、ヘーゲルの理論も方法論も誤用している、という点である。「プルードン氏はヘーゲルの弁証法も語法もまるでご存じない」。ラサールにいたっては、マルクスの野蛮きわまる反ユダヤ主義と人種蔑視の犠牲者で、「ユダ公」「ユダヤの黒人」「きらきらした安物の宝石でうわべを飾った脂ぎったユダヤ人」とくそみそである。1862年7月30日付のエンゲルスへの手紙にはこう書かれている。「今こそよくわかったよ。頭の形や髪の伸びぐあいからして、あいつはエジプトから脱出したモーゼについてきた黒人の子孫だってことが(でなければ父方の祖母か祖母が黒人と交わっていたということさ)。黒人をベースにユダヤ人とドイツ人がくっつけば途轍もない雑種が生まれるにきまっている」。

こうしてみると、マルクスには産業界の労働条件を自分で調べるとか、それらを身をもって体験したインテリ労働者から学ぼうという気などまるでなかったのだ。そんなことはするまでもないではないか。ヘーゲルの弁証法を使って、1840年代終わりには人類の運命について、肝心なところはすでに結論が出ている。あとはそれらを実証する事実を見つけるだけ。それは新聞記事、政府の出す書、あるいは昔の書き手が集めた事実などから仕込めばいいし、すべて図書館へ行けば見つかる。それ以上のことがどうして必要なんだ? 要するに、マルクスの見るところ、問題は正しい事実、つまりぴったりあてはまる事実を見つけることだった。そのやり方については、哲学者カール・ヤスパースがみごとに要約している。

マルクスの著作のスタイルは研究者のものではない...自分の理論に対立する実例を挙げることもなければ、事実を提示することもない。自身が究極の真理だと考えるものを明確に支持あるいは強化する事実のみを取り上げる。その方法は、一から十まで調査ならぬ立証で、しかもその立証たるや、科学者ならぬ信心家がその信念にもとづいて完璧な真理であると主張するものを立証するのである。

こうした点から見て、「事実」はマルクスの著作の中心をなすものではなく、それとは無関係にすでに出された結論を補強する副次的なものだった。

〔『資本論』第一巻〕第八章「労働日」はイギリスのプロレタリアートの生活に資本主義がどのような影響を与えたかという点を、事実に沿って分析している。しかも、それはマルクスの哲学が表向きの主題として掲げる労働者を実際に扱った唯一の部分だから、その「科学的」評価は検証するに値しょう。しかし、すでに見てきたように、マルクスは自分の予測にかなう事実のみを探し出した。これは科学的方法の原則に反しているから、この章はそもそもの初めから根本的な弱点を持っていたことになる。しかし、マルクスは事実を意図的に選び取るだけではなく、事実を偽ったり、ねじ曲げたりしているのではないか? その点を以下で考察してみよう。

この章で論じられているのはマルクスの道徳問題の核心をなすものだが、資本主義が、まさにその性質上、労働者の搾取を累進的に増大させる、ということである。ゆえに、資本が増えれば増えるほど、労働者はますます搾取される。そして、まさにこの道徳的悪が最終的危機を生み出す。この理論を科学的に正しいとするためには、次のことを証明しなくてはならない。

(1)前資本主義形態で劣悪だった労働条件が、資本主義ではるかに悪くなったこと。

(2)資本がおよそ非人格的、無慈悲なものとすれば、労働者の搾取は、もっとも資本主義化された産業で増大すること。

マルクスは(1)についてさえ証明しようとはしない。「イギリスにおける大規模産業の初期から1845年までに関しては、あちこちで触れるにとどめるつもりであり、より詳しくは、フリードリッヒ・エンゲルスの『イギリスにおける労働者階級の状態』(ライプツィッヒ、1845年)を参照されたい」と書いている。さらにつづけて、その後の政府刊行物特に工場検査官報告は「資本主義的方法の性質に関するエンゲルスの洞察」を裏づけ、「エンゲルスがいかに詳細な点まで忠実に状況を記述しているか」を示すものだと述べている。

一言で言うなら、1860年代中ごろの資本主義下での労働条件に関する、マルクスの科学的検証の最初の部分は、たった一つ、二十年前に出たエンゲルスの『イギリスにおける労働者階級の状態』だけにもとづいていることになる。

ではひるがえって、このただ一つの情報源にはどれほどの科学的を見いだせるだろう?

エンゲルスは1820年、ライン地方のバルメンに裕福な綿織物工場主の息子として生まれ、1837年から家業に携わるようになった。1842年には会社のマンチェスター事務所に派遣され、イギリスに一年八ヵ月滞在した。その間、マンチェスターのみならず、ロンドン、オールダム、ロッチデール、アシュトン、リーズ、ブラッドフォード、ハッダーズフィールドを訪れた。こうして織物取引に関しては実地の体験をしたが、それ以外は、イギリスの状態に関して直接経験したことはゼロにひとしかった。たとえば、鉱山については何も知らなかったし、行ったことさえない。田舎やそこでの労働についても無知だった。それにもかかわらず、そっくり二章分を「鉱山労働者」と「地方のプロレタリアート」にさいている。1958年、ふたりの几帳面な学者、W・O・ヘンダーソンとW・H・チャラナーがエンゲルスの本を再翻訳して編集し、彼の情報源と引用されているあらゆる原本を調べた。その結果、その本の客観的歴史的価値はほぼ完全に崩れ、政治論争の作品、政治的パンフレット、長広舌といった、まさに本来の姿があぶり出されることになった。エンゲルスは執筆当時、マルクスに宛て、「世論という法廷の前で、ぼくはイギリス中産階級に大量殺人、大規模略奪、および罪状一覧表にあるあらゆる罪の責任を負わせる」と書いた。

この本はまさしくこのことばどおりのもの、つまり、告発の書である。資本主義時代および産業化の初期段階のあらゆる調査を含むこの本のかなりの部分は、直接対象にあたって情報を得たものではなく、二、三の胡散くさいまた聞きの情報、特に、ピーター・ギャスケルの「イギリス製造業人口」(1833年)という、十八世紀のイギリスがヨーマンや職人にとって黄金時代だったことを示そうとしたロマンティックな神話ともいうべき本にもとづいている。事実は、1842年の「子供の雇用に関する王室委員会」が決定的に証明したように、前資本主義下の小規模な職場や農家の労働条件はランカシャーの新興大規模紡績工場よりもずっと悪かった。エンゲルスが情報源として主に用いた出版物は、最新のものだという言明とはうらはらに、たいていは、五年、十年、二十年、二十五年、さらには四十年も時代遅れのものである。夜勤のせいだとされた私生児の出産数にしても、その数字が1801年のものだということは述べられていない。エディンバラの公衆衛生についてもある論文から引用しているが、それが1818年に書かれたものだとは読者に知らせていない。いろいろな場面で、エンゲルスは、証拠が時代遅れでまるで意味がないことがはっきりするような事実やできごとを省略している。

このような誤った記述は故意に読者を欺こうとしたのか、それとも、うっかりしたのか、そこのところははっきりしない。しかし、承知の上でやった、とはっきりしている場合もたびたびある。1833年に「工場調査委員会」によって明らかにされた劣悪な状態を証拠として使っているが、同じ年に、報告書が述べている状態を改善すべく、オルソープ卿の工場法が可決され、すでにずっと前から実施されていたことには触れていない。同じようなごまかしは主たる情報源としたJ・P・ケイ博士の『マンチェスターの綿紡績工場の労働者階級における身体的道徳的状態』(1832年)を使う際にも見られる。これは地方自治体の公衆衛生に根本的改善をもたらすのに力のあった本だが、エンゲルスは改善されたことには触れていない。犯罪数の統計をまちがって解釈したり、自分の説に都合が悪いときは無視してもいる。むしろ、自説と矛盾したり、暴こうとしている「不正」が実はなんでもないことを明らかにするような事実は必ず、しかも故意に隠している。エンゲルスが二次的な情報源としている著作から引用したものを注意して見ると、切り詰めたり、要約したり、ほかの部分とごちゃまぜにしたり、意味をねじ曲げたりしたところがかなりあるのに、まるで一語一語正確であるかのごとく、必ず引用符がつけてある。ヘンダーソンとチャラナーの編集した本には、エンゲルスの行なった歪曲と不正が脚注で逐一示されている。「第七章プロレタリアート」だけでも、事実誤認や書き写しちがいを含む虚偽は、152、155、157、159、160、163、165、167、168、170、172、174、178、179、182、185、186、188、189、190、191、194、203ページに見られる。

マルクスがエンゲルスの著作の弱点、というより不正に気づかなかったはずはない。すでに1848年には、そのほとんどがドイツの経済学者ブルーノ・ヒルデブラントによって、マルクスにもなじみのある出版物で詳しく論じられていたからである。のみならず、エンゲルスの本が出版されてから、まさにエンゲルスが強調している点について、工場法その他の修正法の施行により大幅な改良が行なわれたことを知りながら、マルクスはそのことを公にせず、エンゲルスのごまかしを見過ごしていた。いずれにせよ、マルクスは一次、二次を問わず、参考文献を用いるについてはエンゲルスと同じく、ひどく軽率で、偏った歪曲、紛れもないごまかしまで行なっている。ふたりはごまかしの共犯者で、うそつきという点では、マルクスのほうがずっと大胆だった。あまりにもひどい、悪辣きわまるような場合さえある。1864年9月に設立された「国際労働者協会」のいわゆる「創立宣言」がそれで、マルクスは、イギリスの労働者階級を無気力な状態から奮起させるために、生活水準が低下しつつあることを証明しようとして、W・E・グラッドストーンが1863年の予算案演説の中で国家の富が増加していることを述べた文を、故意に歪曲して引用した。原文は、「この富と権力のまれに見る増大が、もし裕福な階級に限られるというのであれば、憂慮せざるを得ない。しかし、イギリス労働者の平均的状態は、喜ばしくも過去二十年間に、これまでのどの時代においても、またどの国の歴史においても例を見ないほど著しく改善された」となっているのに、マルクスは「宣言」の中で、グラッドストーンにこう言わせている。「この富と権力のまれに見る増大はすべて、富裕階級に限られる」。グラッドストーンが語った内容は事実であり、多数の統計もそれを証明している。それに、いずれにせよ、グラッドストーンは富ができるだけ広く分散するよう心をくだいていた人間なのだから、その真意を反対にとったこの言明は曲解もいいところ、これ以上たちの悪いものは考えられない。マルクスは情報源として「モーニングスター」紙をあげたが、「スター」紙は他の新聞および国会議事録と同じく、グラッドストーンのことばを正しく載せている。マルクスは引用のまちがいを指摘されたにもかかわらず、『資本論』でも同じことをしたし、『資本論』では他にも矛盾するようなことをやっている。そして、ふたたび虚偽が指摘され、非難されたのに、大量の文書を撒き散らして、問題をうやむやにしただけだった。マルクスとエンゲルス、それにのちには娘のエレノアも加わって、弁明の余地のないことを弁護しようと、二十年にわたって争った。彼らは誰ひとり最初の明らかな虚偽を認めようとはせず、結果的には狙いが図にあたって、どちらの言い分が正しいとは決めつけられない、という印象を持った読者もいる。しかし、事実はそうではない。マルクスは、グラッドストーンがそんなことは絶対に言っていないこと、また、ごまかしが故意のものであることは承知の上だった。これは珍しいことではない。アダム・スミスからの引用にも同じようなごまかしがある。

マルクスが計画的に参考文献をごまかしていることは、1880年代に、ふたりのケンブリッジの学者の注意を引くことになった。彼らは『資本論』の改訂フランス語版(1872-75年)を使い、「ケンブリッジ経済クラブ」に「『資本論』第十五章におけるカール・マルクスの青書の使用に関して」という論文を発表した(1885年)。それによると、ふたりは最初、「いくつかの点に関してより詳しく知りたかったため」、マルクスの使った参考文献に当たってみたところ、「あまりにもくいちがいが多かった」ので、「一目でわかるまちがいの範囲と重要性を調べることにした」、という。その結果、青書そのものとそれからの引用のくいちがいは、単なる不正確のためだとはいえず、「歪曲であることがはっきりした」のだった。分類すると、一つは、引用がしばしば「マルクスが浮き出そうとしている結論に不利になりそうな語句を削除して都合よく縮められている」場合。もう一つは、「『報告書』の別の場所に述べられている、それぞれがなんの関連もない記述をつなぎ合わせてちがうものにしている場合。これらはあたかも青書そのものの引用であるかのように、引用符に入れられている」。ミシンに関する箇所では、「マルクスは青書についてあきれるほどむちゃな使い方をしている。それが実際に立証していることとはまったく逆のことを証明しようとするのである」。結論は、マルクスが「故意にごまかしをしていることを立証するには証拠不十分」かもしれないが、「ほとんど犯罪的な無謀さで権威ある文献を使用している」のはたしかであり、「マルクスの著作の他の部分も疑いの目で」見ざるを得ない、というものだった。

結局、マルクスの証拠の使い方をごく表面的に見ただけでも、事実のデータにもとづいて書かれたものすべてに疑いの目を向けざるを得ない、というのが実情である。マルクスはまったく信用できない。『資本論』の核心ともいうべき第八章は、全編これ意識的、計画的な虚偽によって一つのテーゼを証明しようとするもので、そのテーゼは事実を客観的に検証すれば、とうてい受け入れられるものではない。真実に対してマルクスの犯した罪は次の四点に分けられる。

第一に、最新の資料は自分の主張と相いれないので、時代遅れの資料を使ったこと。

第二に、資本主義の典型として、特に条件の悪い特定の産業を取り上げたこと。このごまかしはマルクスにはぜひとも必要だった。そうしなければ、第八章はまったく書けなかっただろう。テーゼは、資本主義は果てしなく悪条件を生み出す、資本が増えれば増えるほど、満足のいく報酬を得るために労働者はひどい扱いを受ける、というものだった。これを立証するためにマルクスが長々と引用した証拠は、ほとんどが前資本主義形態に属する、昔ながらの産業―陶器製箱業、仕立屋、鍛冶屋、パン屋、マッチ、壁紙、レース製造業といったもの―零細で効率の悪い資本不足の工場からとられている。具体的な例としてあげられるもの(たとえば、パン屋など)は多くの場合、その工場なり職場に、機械化するだけの資本がないからこそ条件が悪いのである。要するに、マルクスは前資本主義下の状態を取り上げ、資本が増えれば苦しみも減るという眼前の現実を無視している。近代的な、高度に資本化された産業について述べるときには、証拠が足りない。そこで、たとえば鉄鋼を取り上げる場合には、個人的なコメントをはさんで補いにする羽目になる(「なんとシニカルな率直さだ!」とか「まったく、なんて当たらず障らずの口のうまさよ!」とか)。また、鉄道については、昔の事故の黄ばんだ切り抜きを使わざるを得ない(「最近の鉄道災害」と題して)。自説を主張するためには、走行距離数に対する乗客の事故率は上昇している、という事実がどうしても必要だった。ところが、実際には劇的に下降しており、『資本論』が出版されたころには鉄道はすでに世界史上もっとも安全な大量輸送手段になっていた。

第三に、工場視察団の報告書を使うにあたり、劣悪な労働条件および労働者への虐待についての例をあげ、それらがまるで体制の免れがたい標準状態であるかのように扱っているが、実際は、その状況は視察自身のいう「詐欺的な工場主」の責任で、視察団はそういう工場を発見するよう任命されており、現にその人たちは排除される過程にあったのである。

第四に、主な証拠が視察団の報告書にもとづいているという事実は、マルクスの最大のごまかしを示すものである。資本主義は本来、救いがたいものであり、さらには、資本主義が労働者にもたらす不幸の中にあって、ブルジョア国家は「支配階級全体に関する事柄を処理するための実行委員会である」からには、資本主義の共犯者にほかならぬ、というのがマルクスのテーゼである。しかし、もしそれが事実なら、議会は決して「工場法」など可決しなかっただろうし、国家もそれを施行しなかっただろう。マルクスがあげる事実はほとんどすべて都合よく選んで並べられている(しかも歪曲されることも少なくない)のだが、その事実は、労働条件を是正しようとする国家(視察団、法廷、治安判事)の努力の結果出てきたもので、そこには当然劣悪な条件の責任者を明らかにし、罰することも含まれている。もし、体制が自分自身を改善しようという過程になかったら(マルクスの論法によれば、それは不可能なのだが)、『資本論』を書くことはできなかっただろう。マルクスは自分で実態調査をする気がないから、事の改善をはかり、しかも着々と成果を収めている人たち ― 彼のいわゆる「支配階級」の集めた証拠に頼らざるを得なかった。つまり、マルクス主な証拠資料を歪曲するか、テーゼを放棄するか、二つに一つを選ぶほかなかったわけである。『資本論』の不正は構造的なものだった。それは今にいたるも変わらない。

『資本論』を読んでまざまざと浮かび上がってくるのは、マルクスが資本主義を根本から理解できていないということである。それは彼がまさに非科学的だったからにほかならない。マルクスは自分で事実を調べようとはしなかったし、他人が調べた事実を客観的に使うこともしなかった。終始一貫『資本論』のみならず、あらゆる著作は、ときに蔑視といえるほど事実を無視している。マルクス主義体制として、それが主張する結果を生み出せない第一の理由はここにある。それを「科学的」と呼ぶのはおよそ馬鹿げている。

マルクス自身は暴力を否定しなかったし、手段として必要とあらば、テロ行為すら辞さなかった。一八四九年、プロイセン政府に対し、マルクスは「われわれは容赦しないし、君たちの情けも乞わない。必要が生じれば、テロ行為も辞さない」と宣言している。翌年、ドイツ各地に配布した「行動計画」でははっきりと暴動をすすめている。「行き過ぎといわれている行為、すなわち、憎むべき個人やいまわしい思い出を持つ公共建物に対する民衆のこうした復讐を、われわれは反対するどころか容認する。のみならず、援助もすべきである」。効果があるとなれば、暗殺を支持することさえあった。 一八七八年、ウンター・デン・リンデンでの皇帝ヴィルヘルム一世の暗殺失敗の報に接したとき、その場にいた仲間のマクシム・コヴァレフスキーは、マルクスが怒り心頭に発し「暗殺に失敗したテロリストに悪態のかぎりを尽くした」と記録している。

しかし、怒りや欲求不満のさらに中心をなすもの、そして、資本主義体制に対する憎悪のまさに根本にあるのは、異常なほどの金銭能力の欠如である。青年のころにはそのため高利の金貸しに頼るほどにもなり、高利貸に対する激しい憎悪がマルクスの道徳哲学の感情的原動力となった。なぜこの問題にあれほどの時間とスペースを注ぎこんでいるのか、なぜ階級理論すべてが反ユダヤ主義に根ざしているのか、また『資本論』で高利貸を非難するのに、なぜルターのユダヤ主義に対する痛烈な攻撃を引用したのか、という点もこれで説明がつく。

金のトラブルは大学時代に始まり、生涯ついてまわった。問題が起こるのはもとをただせば、子どもじみたやり方からきている。無反省に金を借りては使い、その後、多額の割引をされた手形プラス利子の支払期限がくると、びっくりして腹を立てるというのがいつものことだった。マルクスは、資本を基にした体制では当然のことである利子請求を、人間性に反する罪、人間による人間の搾取の根底をなすものと考え、その理論の全体系をあげて排除しようとした。というのは総論で、自分にかかわりのある各論では、まわりの人間を手当たり次第搾取して問題の解決にあたった。手始めは自分の家族。家族との手紙のほとんどを占めるのは金銭問題である。1838年2月、すでに死の床にあった父からの最後の手紙は、マルクスが援助を求めるとき以外は、まったく家族に無関心であることにくり返し不満をもらしている。「おまえは法律科にはいって四ヶ月目だが、もう280ターレルも使っている。私は冬じゅうかかってもそんなに稼いではいない」。三ヶ月後、父親は死んだ。マルクスは葬式に出かける労すらとろうとはせず、それどころか、今度は母親を頼りはじめた。すでに友人から借金したり、家族から定期的に金をせびり取ったりの生活パターンにそまっていて、家は「かなり裕福」なのだから、重要な仕事をしている自分を支える義務がある、というのが、その言い分である。断続的なジャーナリストの仕事、それも金を稼ぐというより政治的な意味合いでしたものだが、それを除けば、まじめに仕事に就こうとしたことは一度もなかった。もっとも、ロンドンでは(1862年9月)一度だけ、鉄道会社の事務員の仕事に応募したことがある。しかし、あまりの悪筆のため断られている。家族に援助を頼んでもさほど家族の同情を得られなかったのは、仕事に就こうとしなかった点に主な理由があったのだろう。母親は息子の借金の支払いを拒否したばかりでなく、支払ってやればもっと借金をつくるだけだと考え、ついには完全に援助を打ち切りさえした。その後、両者の関係はあるかなきか、といった程度になっている。母親は苦い思いでこう言ったと伝えられる。「カールは資本について書くよりも、いっそ資本を蓄えたらいいのに」。

とはいえ、あれやこれやで、マルクスはかなりの額の遺産を相続した。父親の死によって六千フランを手にし、そのうちのいくらかをベルギーの労働者の武装に使っている。1856年の母親の死による遺産は思ったよりも少なかったが、これはその遺産をあてにフィリップス叔父から前借りしていたためである。また、1864年にはヴィルヘルム・ヴォルフの遺産からかなりの額を受け取っている。そのほかにも、妻や妻の実家からももらっている(妻は持参金の一部として祖先のアーガイル家の紋章入りの銀器とリネン類も持ってきた)。彼ら夫婦は、うまく投資すればちょっとした財産になるだけの金は受け取っていたわけで、現にその収入は年二百ポンドをくだることは絶対なかった。これは熟練工の平均賃金の三倍である。それでも、マルクスもイェニーも金銭に関しては、使う以外なんの関心もなかったため、遺産も借金した金もすぐに底をつき、いつまでたっても暮らしは少しも楽にならなかった。実際、いつも借金漬けで、それもかなりの額にのぼり、銀の食器は、家族の衣類などと一緒に定期的に質屋に持っていかれた。あるときなど、家から出られるのはマルクスだけ、ということもあった。ズボン一着だけが質屋行きから免れていたためである。イェニーの実家は、マルクスの家族同様、救いがたい怠け者で浪費家らしい義理の息子にそれ以上の援助を断ってきた。1851年3月、娘の誕生を知らせるエンゲルスへの手紙で、マルクスは「家には文字どおり、一銭もない状態です」とぼやいている。

もちろん、このころにはもうエンゲルスが新たな搾取の対象になっていた。ふたりが知り第合った1840年代中ごろから、マルクスの死まで、エンゲルスはマルクス家にとって最大の収入源だった。おそらくエンゲルスは自分が得た半分以上を渡したと思われる。

マルクスは、妻がスコットランドの貴族の出で(マルクスはそれを大袈裟に考えていた)、プロイセン政府の上級官僚の男爵の娘であることを誇りにしていた。1860年代にロンドンで開いた舞踏会への招待状には、妻を「旧姓フォン・ヴェストファーレン」と印刷したほどである。貪欲なブルジョア(聞く者によれば、彼はこのことばを一風変わった、いらいらしたような軽蔑をこめて発音したそうである)よりも本物の貴族と付き合うほうがうまくやれる、とよく言っていた。

しかし、この悲劇的一家には、目立たないが興味深い人物がいる。それはマルクスの個人的搾取の最たる、異様な行為の産物である。イギリスの資本家たちの不正行為を調査するうちに、彼は多くの低賃金労働者の例を目にしたが、文字どおり、一文も賃金をもらわない労働者の例は見つけていない。しかし、そういう労働者が、自分自身の家庭に存在していたのである。マルクスが家族ともども型どおりの日曜の散歩に出るとき、ピクニック用のバスケットその他の荷物を持ってしんがりをつとめるずんぐりした女性がいた。家族の間で「レンヒェン」と呼ばれたヘレーネ・デームートである。1823年、農民の子として生まれた彼女は八歳のときに子守女として、ヴェストファーレン家にはいった。生活の面倒は見てもらっていたが、無給だった。1845年、結婚する娘のことを心配した(ヴェストファーレン)男爵夫人は、イェニー・マルクスのために、当時二十二歳のレンヒェンをつけてやった。1890年に死ぬまでマルクスの家に仕えたが、エレノアは彼女のことを「他人に対しては誰よりも優しく、それでいて自分には生涯、厳しい人でした」と語っている。おそろしいほどの働き者で、料理、洗濯はもちろん、イェニーの手に余る家計管理までやってのける。マルクスは一文たりとも給料を払わなかった。1849年から50年にかけて、一家の生活がどん底だったとき、レンヒェンはマルクスの愛人となり、子どもを身ごもった。グィドウが幼くして死んだばかりだったが、イェニーもまた妊娠していた。一家は二間きりのところで生活していて、マルクスはレンヒェンの妊娠を妻だけでなく、絶えず訪れる革命家仲間からも隠さねばならなかった。当時、ほかのことでも不幸の極みにいたイェニーは、結局自分で気づいたか、あるいは聞かされたかで、事実を知り、おそらくはそれを機に夫への愛情も絶えてしまったのだろう。この件について、「これ以上くどくどお話はいたしません。でも私たちには公私にわたる悲しみをずいぶんとふやすようなできごとでした」と言っている。これは1865年に書かれた自伝的文章に出ているが、残っているのは三十七ページのうち、二十九ページだけである。その他の、マルクスとの口論を記した部分は、おそらくエレノアによってであろうが、破棄されている。

レンヒェンの子どもは1851年6月23日に、ソーホー地区のディーン街二八番地で生まれた。男の子で、ヘンリー・フレデリック・デームートという名前で届けられている。マルクスはそのときもあとになっても、自分の責任を認めず、子どもの父親ではないかという噂をにべもなく否定した。…しかし、レンヒェンは…、子どもを自分で認知すると言い張った。子どもはルイスという労働者階級の家に里子に出されたが、マルクス家を訪問することは許された。しかし、玄関の使用は禁じられ、母親には台所でしか会うことができなかった。マルクスは自分がフレディの父親であることが知れわたり、そのため革命の指導者、また予見者として致命的な傷を負うのではないかと思うと心配でたまらなかった。このことにぼんやり触れた手紙が一通だけ残っている。そのほかはいろいろな人がにぎりつぶしてしまったのだろう。結局マルクスはフレディを内密に認知してくれるよう、エンゲルスに頼んだ。家族向けのカムフラージュである。エレノアはそれを信じていた。しかし、ふたりの共同の仕事のためにそれまでと同じようにマルクスの頼みを聞きいれる覚悟はしたエンゲルスにしても、その秘密を墓まで持っていく気にはならない。エンゲルスは1895年8月5日、喉頭癌のために死んだ。もう口はきけなかったが、エレノア(トゥッシと呼ばれた)が父親を清廉潔白だと思いつづけるのはよくないと考え、石板に「フレディはマルクスの息子だ。トゥッシは父親を偶像視したがっている」と書いた。エンゲルスの秘書兼家政婦のルイーゼ・フライベルガーは1898年9月2日付のアウグスト・ベーベル宛ての手紙に、エンゲルス自身から真実を聞いたと書いている。それに付け加えて、「フレディはマルクスにそっくりで、あの典型的なユダヤ人らしい風貌と黒々とした髪をしています。そこに『将軍』(ルイーゼがエンゲルスにつけたあだ名)の面影を認めるような人は、先入観でまるっきり目が見えてないのです」とも書いている。エレノアはフレディが腹ちがいの弟であることを認め、彼を慕うようになった。フレディ宛ての九通の手紙が残っている。とはいえ、フレディに幸運などまるっきりもたらしはしない。愛人のエーヴリングがフレディの生涯の蓄えをまんまと借り出して、結局、返さなかったのだ。

レンヒェンは、労働者階級の一員として、マルクスがよく知っているただひとりの人間だった。ほんとうの触れ合いをもったプロレタリアートは彼女だけである。…フレディは労働者階級の子として育てられ、1888年、三十六歳のときに念願の機械整備工の資格をとっている。そして機械工組合の正会員として、生涯のほとんどをキングスクロスとハクニーで過ごした。しかし、マルクスはフレディのことはまるで知らなかった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?