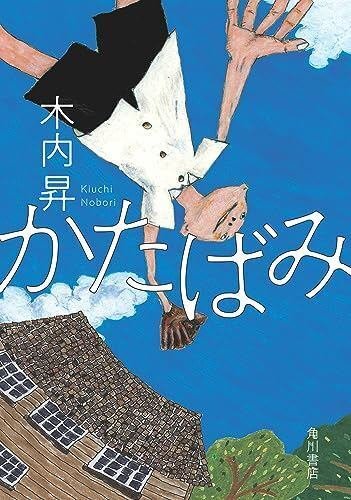

木内昇『かたばみ』 しんすけの読書日記

読み終えたときの清涼感が何とも言えない。

途中で何度も大粒の涙を流したが、その一つひとつが塊になって、その清涼感を形作ったのでないかとさえ思われる。

ぼく自身にとっても、この本は懐かしさを思い起こさせるものだった。

主人公の悌子の「子息」に清太がいる。1945(昭和二十)年の生誕と思われるが、その成長過程の体験が、ぼく自身とも重なることが、懐かしさの最大の因だろう。

DDTをかけられ脱脂粉乳を飲まされて、なんでこんな嫌なことばかり、それが子ども心に暗い影となった時代でもあった。

この本には書かれていないが、進駐軍の若造に対して、日本の大人たちが何も言えず、謝っているだけだったことも覚えている。子ども心にも、どこの馬鹿が日本って腐った国を作ったのかとさえ思う、そんな時代だった。

物語が始まるのは、1944(昭和十九)年。日本の敗北が明らかになっていた時期だが、大半の国民にはそれを明らかにはされていなかった。

そう言った時期に、小学校では子どもたちに竹槍訓練をさせていた。常識があれば、ジェット機で攻めてくる相手に竹槍なんかで立ち向かえるはずはないのに、多くが思考力さえ停止していたとしか思えない。だが戦争とはそういうものだ、そこではファッシズムの狂気さえ、疑うこともできなくなるものなのだ。

この2023年においても、日本の為政者が戦争を好む姿を観ていると、思考力に不在がここにもあると思えてくる。自民党や維新の会が先頭に立って竹槍訓練を始めるって空想も、現実味がありすぎる。

主人公の悌子は小学校で教員を務めている。竹槍訓練の無意味を知りながらも、それをやらなければならないことに悩んでいる。

さらに教えている子どもたちの中には親元を離れて寂しい思いをしている子さえいるのだ。そんな子どもたちは、親を思って泣くことのほうが、竹槍訓練よりも、もっと意味があることではなかったか。陰では泣いてはいただろうが…

そんな中の子ども一人が、米軍の空爆の犠牲になって死んでしまう。破傷風の影響で耳が良く聴こえなかったことも、避難に遅れた理由だった。破傷風の治療では親は懸命になって看病してくれたという。そんなにまでして生きてきた命を、戦争は簡単に奪ってしまう。

いまでもガザでは、多くの子どもたちが命を奪われている。それを思うと涙が止まらず、しばらく読むことさえできなくなってしまっていた。そして、日本とアメリカの為政者たちが国を建て前にして、攻撃するイスラエルの立場でものをいう不快な現実にも、憤りが止まらない。

悌子の義母の富枝が言う言葉こそ、本来の人間が語るべき言葉ではないか。

「おかしいわよね。御国のために、どうして命を捧げないといけないのかしら」

だがこれが世間に聴こえたら富枝は捕縛されたかもしれない。

戦争が終わって、悌子はある子どもを養子として引き取る。それが先に「子息」と書いた清太だった。清太の父は、悌子の幼馴染の精一だが、戦争で清太が生まれたことも知らずに死んでしまっている。

精一の父の提案で清太の母親に新しく結婚させることになったのだ。家を護るためらしいが、もっと大事なものがあることに気づかないのだろうか。

そのとき二歳になったばかりの清太は抱きごこちが変ったことに気づいて泣いていたが、やがて悌子を母として慕って育っていくことになる。

ここまでが、この物語の前篇となる。

このあとは、清太の成長過程や、悌子の亭主の権蔵のことが語られる。

権蔵は最初は子どもを押し付けられた気分でいたが、だんだんと清太のことが可愛くってたまらなくなってくる。ここでも何度も涙が流れたが、それについては別に機会に続きとして書くことにしたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?