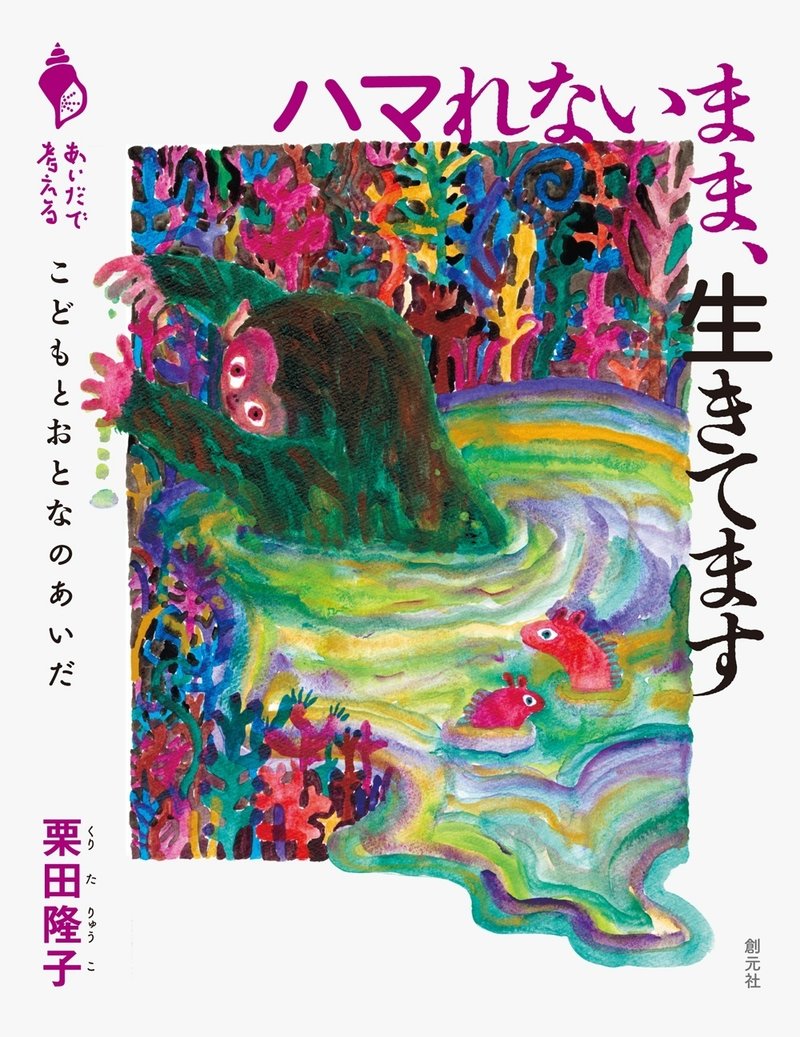

『ハマれないまま、生きてます: こどもとおとなのあいだ』(栗田 隆子さん著)を読んだ

シリーズあいだで考えるは、とんでもない名著ばかりである。坂上香さんの『根っからの悪人っているの?』は、犯罪の被害者・加害者との対話を通して人間の罪に向き合う本で、目から鱗の本であった。田中真知さんの『風をとおすレッスン』は、答えを安易に出さずに考え続けることの大切さを教えてくれる名著である。今月発売された、栗田隆子さんの『ハマれないまま、生きてます』は、これまたすごい本だった。うまく世の中にハマれてないな、周りとうまくいかないなと感じている人は多いと思うのだが、少しでもそういうことを思う方に読んでもらいたい。表面的な処世術とは全く違う、そもそもハマれないとはどういうことなのかということに、誠実に向き合った本である。

以下、読みながら出てきた言葉や、栗田さんの言葉を引用しながら書いたことをメモとして置いておきたい。ぜひ多くの人に読まれてほしい本である。

自分は自分の話を聞いてほしかったのだな、と栗田さんの本を読んでいて思った。→子供時代の自分が話を聞いてほしかった。

そしてこれは今も同じなのではないだろうか。

自分の話を聞いてほしいのに、自分が自分の話を聞いていない

聞こうとしていない。自分の話を聞くべきは自分なのだ。

栗田さんの本を読んでこころに残ったところ↓↓

「私は自分がどう考えるか、どう見るかということをいつも考えている。今も昔もそうだ。「私」という主語でいつも考えている。しかし、日本社会では、そんなふうに「私」という主語に物事を捉える子どもは素直だと思われないようだ。」

→自分は全く逆だし、この文章で驚いた。なんでいつも自分を主語で考えられなくなったのか?必ず人の目を通した自分で考えてしまうのはなぜか?そして自分は栗田さんのように私を主語として考えたいのではないか。

「それこそ言葉で自分の気持ちを言い表せないからこそ、このような「暴力的」な表現しか浮かばなかった。自分の感情や気持ちを表す言葉をもっていない、あるいは言葉に絶望している状況でもあった。」p106

→言葉にして表現することを覚えたほうがいいなと思った。自分自身が、せっかく言葉を紡げるのであるから、言葉にしたいこと。自分が本当に願っていることを、クローズドな場所で言葉にしていくこと。誰に見せるでもなく、誰かに見せるのは論文でやればいいので、そうではないことはクローズにして書いていくこと。

それが大事、自分を救うために言葉にする。それは目立ったり、食べていくためではない。自分を救うために言葉にする。

【フェミニズムの意味】

「フェミニズムもまた、私の母もひとりの人間であり女性なのだ、と私に教えてくれた思想だ。言ってみれば子どもの頃の私は大人を神だと思い、大人である母を神のように思っていたが、真の意味で「母もまたひとりの女性」なのである。私の母は家事も仕事もひとりで背負って大変だったのに、なぜ父にはそのいらだちをぶつけず、私に愚痴ってしまったのか。その意味がフェミニズムを知ることで見えてきた。「女性はフルタイムで家事をするべき」「女性は働いている男性をサポートするべき」といった日本の社会通念が我が母の中にまさに息づいていたのだ。」(pp126-127)

➡この文章を読んで目が開けるような思いがした。フェミニズムを学ぶことで、それまで見えていた風景の意味が変わるのである。私の家も母が父から暴力を受けるような家だった。そして母はその愚痴を子供たちに聞かせていた。私が大人になってからは、そのことで母を心の中で責めていた。なぜあのような愚痴を子供たちに聞かせたのだと。そのせいで自分がおかしくなったと。しかし、そもそも母の愚痴を聞くべき人は父だったのではないか。母の愚痴を聞くべき大人はほかにいた。しかし、母にそれをできなくさせる社会的な枠組みがあったのであろう。働いている父は忙しい、その父にサービスすべき人としての女性という役割期待と固定観念(母が子育てをしたのは1960-1990年代だった。その当時はこういう価値観が当たり前だったように思う)。大黒柱に愚痴を聞かせてはいけない。またその愚痴の原因そのものが父だったのだ。その父に相談などできるはずがない。舅、姑にも相談できるはずがない。だってそんなことが許されない社会だったのだから。女性に期待される役割があった。確かに男性にも期待される役割があっただろう。しかし、期待により不利益をよりこうむるのはいつも女性・子どもだった。そして、母は、唯一相談できるのは、自分よりも立場の弱い子どもだった。母にも弱さはあった。しかしそれは一面的な見方である。母が子どもに愚痴をぶつけざるをえなかった状況を、さかのぼっていけばそこには、性別役割分業があり、日本社会に根付いていた家父長制があった。フェミニズムの考えを栗田さんから教えてもらうことでそのことに気づけた。だから、フェミニズムやほかの物事を勉強することは大切なんだ。読書や勉強は自分を救うことになる。自分の狭い物事の見方に風穴を開けてくれるのである。こういう社会を変えていかなければいけない。みんなでフェミニズムを学んで、世の中を少しでも良くしていかないといけない。過去のようなことを繰り返してはならないと思う。

【思想・宗教について、またその暴力性について】

「思想にしても宗教にしても完璧なものはない。信じるということは悪いことは何も見ずにほめそやすという意味ではなく、その思想にしても宗教にしても向き合うということだと思う。」(p158)

→この言葉も心に響いた。信じる・信頼するということの意味を考えさせられた。

本当に信じるということ、あるいは誰かを愛するでもいい。それは向き合うということなのだと。ある先生を尊敬しているが、その先生が言うことが間違いないという形で向き合うことは、ある意味で非常に無責任なのではないか。なぜならその先生が完璧な神のような存在だとみなしているということだからだ。それはその先生が間違えても信じてしまうことだ。それは依存であり、信頼ではない。その先生が間違えたときに、間違えているのではないですかということこそが、本当にその先生を信じるということではないだろうか。それこそが信頼である。これは恋愛にしてもそうかもしれない。パートナーを神としてあがめ、無謬の存在として奉るのが愛ではない。独立した存在として、そのパートナーが間違えることがあったらちゃんと向き合う、指摘する。そういうことがあってときには離れることだって、向き合う信頼するということではないだろうか。思想や宗教も間違える。そのとき、その思想や宗教の間違いを指摘しようとして一生懸命考えることも信頼だ。そうか、妄信は自分が考えるという努力を怠ってしまっているのだな。

終

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?