コラボ連載小説「旅の続き」7 [最終話]

本作は、mallowskaさんが書いてくださったコラボ小説「夢の終わり 旅の始まり」の続編をmay_citrusが書いたものです。

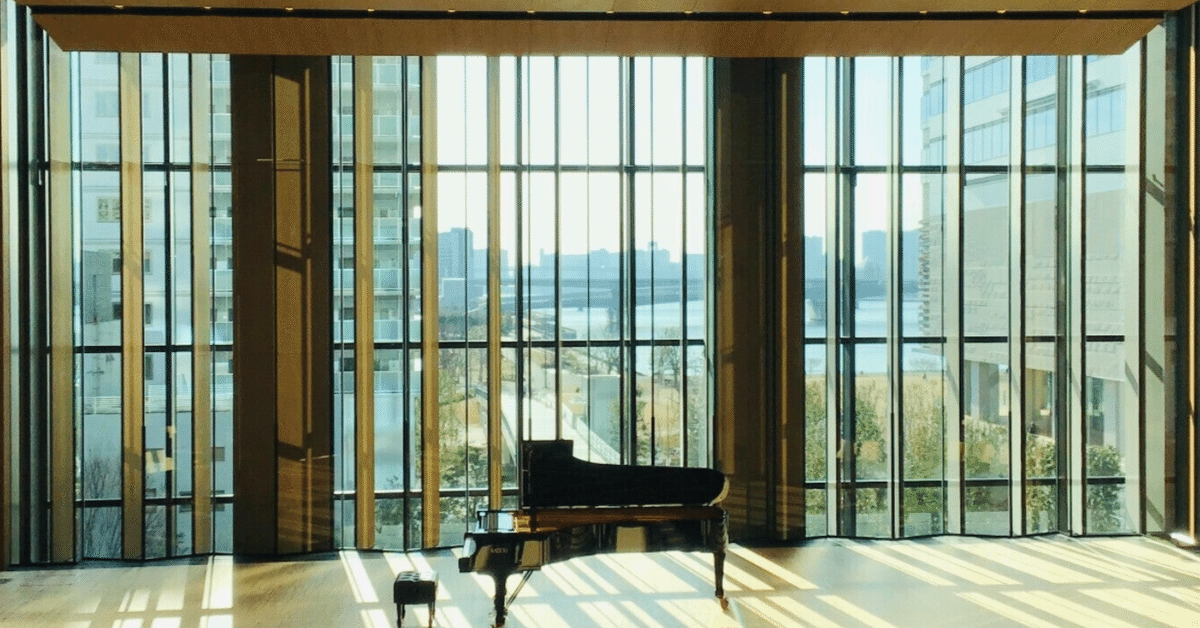

扉写真は、きくさんの作品を使用させていただきました。この場を借りて、御礼申し上げます。

少し離れた公園から飛んできた桜の花びらが、縁側で寝ている白豆柴犬の胡桃の背に舞い落ちる。遠くに見える山並みは、ところどころ薄桃色に染まっている。

川嶋くん、香川先生、透と私は、本番の録画を食い入るように見つめている。

「わー、ここ左手が遅れて、オケとズレました。恥ずかしい……」

「少しくらいずれても、緊張感や疾走感の感じられるスピードでやったほうが僕らしいと言ってなかったか? なあ、柚子?」

香川先生は、膝の上で寛ぐ茶白猫の柚子を撫でながら茶化す。

「勘弁してくださいよ。思い出したくないんですから」

「川嶋さん、最初のオケ合わせのとき、尖ってて大変だったんだよ。そうだよね、彩子さん?」

「ええ、はらはらしっぱなしでしたよ」

「そんなにすごかったの? 尖ってる川嶋くん、俺も見たかったなあ」

「透さんまで、やめてくださいよ~」川嶋くんが赤面して頭を抱える。

川嶋くんが注文してくれたお寿司が届いたので、玄関に受け取りにいく。胡桃が目を覚まし、尻尾を振ってついてきたので、部屋に戻して透に託す。

届いたお寿司、用意しておいた澄まし汁とだし巻き玉子、蓮根のきんぴら、庭で摘んだ菜の花のおひたし、シーフードサラダと鳥のから揚げ、オーブンから出した羽生さん特製の海老ドリアの大皿をテーブルに並べる。

柚子と胡桃は、食事の邪魔をしないよう、かわいそうだがケージに入れる。食事が済んだら出してやり、好物のチュールを与えることにした。

川嶋くん持参のモントレー産シャルドネで乾杯し、お疲れ様会のスタートだ。立ち上がるフルーティーな香り、心地良い酸味と後味に、自然と口角が上がる。川嶋くんは、かなりのワイン通かもしれない。

乾杯が済んだ頃、お寿司がお腹に収まった後のおつまみに、しらすと大葉を散らしたピザパイをオーブンに入れておく。

画面のなかの川嶋くんは、聴衆の拍手を全身に浴び、上気した顔でお辞儀を繰り返している。

「川嶋さん、本当にあなたにお願いしてよかったです。心に響く演奏でした」

「よくやったね。協奏曲が初めてとは思えないよ」

口々に賞賛する香川先生と透の声に、息子を慈しむような温かさがにじむ。

「一週間が経った今でも、あの瞬間を思い出すと目頭が熱くなるわ」

生で聴けた感動は、思い返すたびに胸を温めてくれる。

「皆さん、このたびは本当にありがとうございました。父も母も、心より御礼申し上げますとのことです。父も、皆さんに直接御礼を申し上げたかったそうです」

「あれからお父さんと話せたの? 喜んでもらえたってLineもらったけど」

私は香川先生にいただいた地酒「觀音櫻」を皆に注ぎながら尋ねる。

「はい。父が飛行機に乗る前にLine通話で話しました。僕がオケと演奏できたことに感動した、僕がどう生きてきたかが何時間話を聞くよりも、よくわかったと言ってました」

「そうか。そういうとき、音楽をやっていて良かったと思うよな。言葉で伝えきれないことも、音楽に乗せれば伝わることもある」

透が感慨を込めて受けると、皆深く頷く。

「それから、父は、僕が他人と合わせるのに苦労しただろうと察していて……」

「お父さんは、それを察していただけに、感慨深かっただろうな」

先生がお父さんの気持ちに寄り添う口調で応じる。

「はい。それで、赤面するようなオケ合わせの話もしたら、父に自分のトリセツを作るよう勧められました」

「トリセツ?」私は何のことかわからずに聞き返す。

「ああ、私は馴染みがあるよ。最近は発達障がいをもつ生徒の親が、子供の特性をよく理解していて、どうしても無理なこと、避けたほうがいい状況、希望する対応などをリストにしてきてくれる。こちらも、何を気をつければいいかわかるので、惨事を防げる。クラスメイトにも共有することで、彼らの特性に理解が深まり、本人の生きづらさも緩和される」

「なるほど。俺の少年時代は、発達障がいの情報自体がなかったから、本人や周囲が辛い思いをするしかなかった。俺が診断されたのは40過ぎで、二次障害の強迫性障害を患ってからだ。今は情報が社会に浸透し、法律もできたから、発達障がいをもつ青少年は、俺たちの頃よりは生きやすくなったかな。まあ、情報があることで、親の憂慮は早くから始まり、適切な対応をしなければ子供の将来に関わるという義務感に追われているのだろうな。発達障がい専門医のいる医療機関はどこも予約で一杯らしい。親は、早くから、子供に診断を受けさせて、必要なら投薬治療や療育を受けさせたいから」

「父も、向こうの家庭の子供たちへの対応に試行錯誤しているようです。因みに、父の弟が職場に発達障がいをカミングアウトして、トリセツを提出して理解してもらっているらしく、僕にも勧めてくれました。リストといかないまでも、こういうことはどうしても苦手だと、直属上司に伝えておくだけでも互いにとって良いだろうと」

川嶋くんが「向こうの家庭」や「父の弟」と言うことに胸が詰まったが、心にしまって尋ねる。

「川嶋くんは発達障がいと診断されたの?」

「いえ、実はまだ受診していないんです。でも、受診しようと思います」

川嶋くんは、箸を置き、地酒を口に運んでから続ける。

「今回の協奏曲を経験して確信しました。僕は昔から、人に指図されたり、悪いところを指摘されたりすると、心を閉ざしてしまったり、反抗的になってしまいます。自分の能力が足りなかったり、思い通りにいかないと嫌になってしまう打たれ弱さでしょうか。まあ、齢を重ねるにつれて、多少は改善して、会社では露呈しないように努力してきましたが、今回のオケ合わせで……。それが、発達障がい、あるいはそのグレイゾーンに由来するのかは診断されないとわかりませんが、僕の脳の傾向で、努力で治せるものではない気がします。そんなときは、一度その場を離れさせてもらい、冷静になる必要があります。その後、できれば、声を荒らげたり、侮辱するような言葉を使わず、丁寧に指導していただければ受け入れられます。こうした配慮を会社にお願いするにも、診断書があったほうがいいと思いました」

「川嶋くん、冷静に自分を分析していてすごいな。俺も川嶋くんと同じ特性があって、ピアノの先生や音大の教授に嫌われたり、決裂してしまったことがある。今思えば、俺も自分の特性を理解していたら、失なわずに済んだものがたくさんあるよ……」

「川嶋さん、今回は無理に苦手なことをお願いしてしまって、本当に申し訳なかった。私がもっと配慮するべきだった」

先生がグラスを置き、神妙な顔で頭を下げる。

「そんな、僕こそ、多大なご迷惑をおかけしてしまい、大変申し訳ございませんでした。かけがえのない経験をさせていただき、先生には本当に感謝しています。父に等身大の自分を見せることができたし、受診するきっかけにもなりそうです」

「それなら、良かったけど……」

「ただ、やっぱり僕は協奏曲よりも、一人でピアノを弾くほうが向いていると思いました……」

「そうか、でも、たまには前みたいに連弾できないか?」

透が少し寂しそうに問いかける。

「私も川嶋さんと連弾したいよ。今度は肩の力を抜いて、楽しい曲を!」

「もちろんです、是非お願いします」

オーブンからチーズの溶ける匂いが漂ってきたので、私はピザの焼き加減をみるためにそっと席を立つ。お寿司やおつまみの皿が空き、次の皿がほしい頃だ。

ミトンをはめてピザを取り出しながら、川嶋くんの話に耳を傾ける。

「今回、初めてオケと協奏曲を演奏させていただいて、今まで知らなかった表現を知り、ピアノでオケのように多様な音を出せるようになりたいと思いました。オケみたいに色彩豊かな音を出せるダニエル・バレンボイムのピアノみたいに。今回、先生に、身体の使い方で大きな音を出す方法を教えていただいて、大きなヒントになりました。これから、ピアノの構造や音の出る仕組みを学んで、多様な音色を出す手がかりにしたいです」

川嶋くんは、私が並べた熱々のピザを皿に取ってから続ける。

「父に少しその話をしたら、お前とハンブルクに行きたいと言われました。何でハンブルクなのか聞こうとしたら、搭乗が始まったと切られてしまって……。父は帰国してから、忙しいらしく、Lineの返事も返ってこないんです」

「ハンブルクと言えば、確かスタインウェイ ハンブルクの工場とショールームがあったな……」

先生が記憶を手繰るように、スマホで検索を始める。

「ああ、やっぱり。お父さんは、君にピアノが作られる工程を見せたいんじゃないか? それを見れば、ピアノの構造がわかるだろう」

「なるほど、あの人らしいや……」

川嶋くんは素っ気なさを装っているが、瞳は嬉しさを隠しきれずに輝いている。

「また、お母さん宛にエアメールが届いて、ハンブルク行の航空券が入っているのかしら?」

「俺はニューヨーク スタインウェイの工場を見学したいな」

透が思いついたように言うと、先生がすかさず突っこむ。

「ニューヨークの親父さんと行きたいんだろ?」

「違う! 俺はニューヨーク スタインウェイの音のほうが華やかで好きなんだ」

私と先生は、素直じゃないねと視線を交わす。

「川嶋さん、ハンブルクのショールームのビアノを片っ端から試し弾きしてくるといい。最高の贅沢だよ。私もやってみたい」

先生が今にもピアノを弾きたそうに、長い指を膝の上で走らせる。

「それなら、4人でハンブルクに行っちゃいましょうか! 父も先生や透さん、彩子さんに会いたがっていましたし」

川嶋くんが半分本気とも取れる口調で提案する。

「実は僕、この通りの性格で、一緒に旅行ができる友達がいないんです。だから、皆さんと知り合えて、こんなふうに話ができて、嬉しいんです」

「いいアイディアね。私も川嶋くんのお父さんに会ってみたい」

繊細な心に鎧をまとっている川嶋くんは、同世代よりも、香川先生や透のような父親世代に心を開きやすいのかもしれない。

そんな川嶋くんに注ぐ先生の視線に、生徒を見るとき以上の温かさが感じられる。

食後に、川嶋くんのお母さんからいただいたエシレのサブレ―、手作りの蓬餅を並べる。お茶は、先日遊びにきた親友からもらった黒豆茶にした。香ばしい黒豆茶は、和菓子にも洋菓子にもよくなじむ。

ケージの中で退屈していた胡桃と柚子を解放し、先生と川嶋くんにチュールをあげてほしいとお願いする。

先生は目尻を下げ、胡桃にワンチュールを与えている。川嶋くんはチュールをうまく開けられず、柚子に激しくねだられて、あたふたしている。透は、いたずらっ子のような目で、2人をスマホで撮影している。

父親との関係を模索する旅の途上の川嶋くんは、音楽を媒介に、透や先生と出会った。彼の真摯な思いを触媒に、似た葛藤を抱える2人も旅に誘われた。

川嶋くんの旅は、2人の同乗者を得て、これからも続いていくだろう。

(完)

参考文献

上原彩子『指先から、世界とつながる―ピアノと私、これまでの歩み』(ヤマハミュージックエンタテイメントホールディングス、2021年)

恩田陸『蜂蜜と遠雷』(幻冬舎、2019年)