デザインは自分よがりなものではない

おはようございます🤗

今朝もなんとか朝会前に起床し、朝会に参加できました🙂

もう少し布団でぬくぬくしたい気持ちを振り切り、なんとか起床して朝会に参加したことで、今タリーズで無事ブログを書けています。

やっぱり自分を甘やかして良いところとダメなところをハッキリしないとダメですね。

明日も絶対に起きる!と自分にきちんと言い聞かせて起きようと思います💪

今日は昨日に引き続きデザインについて書いていこうかと思います。

最近デザインの勉強を怠っていたので、このブログにデザインのことを書くことで再認識することができるので一石二鳥というわけです😅

それではさっそくいってみましょう!!

ーーー

●デザイン思考のその先

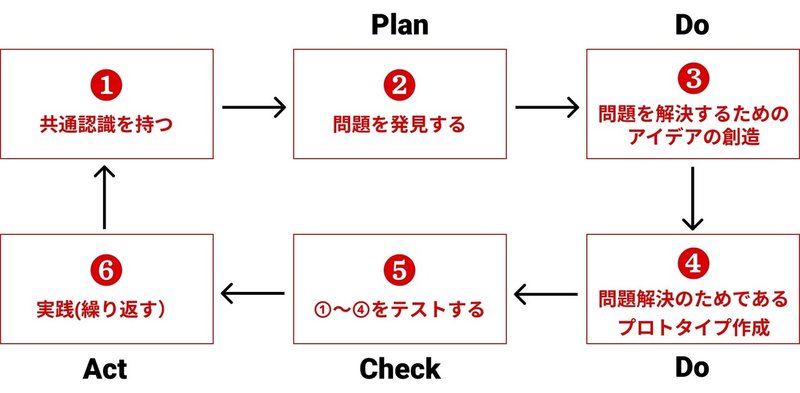

以前このブログでも「デザイン思考」について触れさせていただきましたが(9/10のブログ「デザイン思考という考え方」)この考え方はとても理にかなっていて、取り入れるべく思考だと思っています。

「デザイン思考」についてもう一度おさらいしておきましょう。

❶まずチーム内で今ある課題の共通認識を持つ

❷課題の問題点を発見しみんなで意見を出し合う

❸問題解決するための必要なスキルも含め、アイデアを出し合う

❹問題解決のための原型であるプロトタイプ(基本的な設計に問題がないかどうかを製品相当のテスト品を製造し、チェックするためのプログラムの試作版)を作成する

❺それらを何度もテストし、❻何度も繰り返し行う

というプロセスを行うことが「デザイン思考」的考え方のことです。

デザイン思考の大原則は「失敗に対する恐れを無くすことが可能」であるということ。

デザイン思考を発表したDavid Lelly氏は

Think outside the box! = 箱の外で考えろ!

(型にはまった考え方をしていてはダメ・自由に考える、人と違った考え方をする)

と提言していることからも推察されるように、デザイン思考のプロセスは未来の顧客を想像し、創造的なアイデアを誕生させることができるとされています。

デザインと聞くと個人で考えるアーティスティックなイメージをしてしまいがちですが、決してそうではなくユーザーの行動や思考を主軸としたデザインを行うことにフォーカスするものであって、アートとは異なると提言しています。

実際、TECH CAMPでも「デザインはロジカルなもの」と教えており、ユーザーが望んでいるものをどれだけ形にできるかが重要とされています。

そのために必要なのがこの「デザイン思考」です。

ただデザイン思考の6つのプロセスを頭で理解するのは簡単だけれど、日本の企業ではまだまだ共通認識されているとは言い難いのが現状です。

それは❶の「共通認識を持つ」という一番大切なスタートが切れていないというのが問題です。

これは会社が大きければ大きいほど困難になります。

「共通認識」とは言葉の通り、同じ感覚や認識をチーム内で共有するということに他なりませんが、大きな会社では色々な部署が存在し、部署ごとにより目的や目標が違うからです。

且つ、日本はまだまだ失敗=悪というマインドが強く、新しいアイデアを受け入れることを恐れてしまう傾向にあります。

しかし、逆を言えばここを壊したら新しい価値を見出すことが可能で、成長や発展につながることは間違いありません。

そのためにもこの「デザイン思考」という考え方を取り入れることが近道になると思います。

●クライアントが何もわかってないは間違い

これはまたまた細谷功さんの著書「自己矛盾劇場」に書いてあったのですが、「クライアントは何もわかっていない」こそ自己矛盾であると書いてあります。

私もこれを読んで「確かに」とハッとさせられました。

クライアント=顧客から依頼を受けたものの、そもそもクライアントが何をやりたいのかがハッキリしない、依頼の途中で言うことがコロコロ変わる、基本的な知識がないので誰もが知っている用語について質問してくる、、といった場面に遭遇することがあると思います。

でもよく考えてみると、クライアント側の依頼が明確で、十分な知識があれば高額な代金を支払って依頼をする必要はないというのがシンプルな答えだとわかると思います。

ピーター・ドラッカーの有名な言葉で「事業の目的は顧客の創造である」という言葉通り、この例からとっても「顧客を創造する」ことの重要性が理解できます。

デザインとは自分よがりなものではなく、ユーザーの目線に立ってユーザーの思いを考えた上で、それを共有しアイデアを生み出すことが大切になってきます。

●見た目の美しさと使いやすさの落とし穴

デザインする上で最も重要なことの1つとしてこの「見た目の美しさと使いやすさの違い」があります。

もちろんユーザーの感性に直結するような見た目の美しさはデザインする上でも重要なポイントだと言えますが、それが必ずしも使いやすいデザインであるとは限りません。

顧客が一番望んでいることが見た目の美しさよりもユーザーの使いやすさを重視しているとしたらなおさらです。

そのことからもデザインには明確な目的をもって行う必要があり、それを具現化する必要性があるということになります。

顧客がターゲット層としているペルソナを共有することや、ペルソナを細かくリサーチすることにより、この部分は解決できる部分です。

サイトに訪れたユーザーの限られた時間、画面領域の中で、伝えたい情報を的確に伝えるためには、伝えたい情報をきちんと整理整頓して理解しやすい形を制作する必要があります。

このことからも「デザイン=ロジカル=論理的」であることがわかります。

論理的に分析し、設計することで顧客が望むそしてユーザーが望むデザインに行き着くのだと思います。

ーーー

今日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

まだ昨日納品したサイトを皆さんにお見せすることはできないのですが、デザイン思考を取り入れてデザイン制作しました。

自分を表現したい思いは完全に殺して、顧客に寄り添い顧客の要望の中で自分のアイデアやセンスを活かしてこそデザイナーなのかな?と今回のお仕事で学んだ気がします。

明日も今回デザインしたことから学んだことを書いていこうと思います。

駆け出しのデザイナーですので間違えた考え方もまだまだあると思いますが、発展途上なので今の自分の考え方は今持っているものが全てです笑

これからもデザインの勉強を怠らず、人に寄り添える人間になろうと思います。

今日もみなさまにとって、そして私にとってステキな1日でありますように✨それでは、いってらっしゃい!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?