「なぜ危機に気づけなかったのか ― 組織を救うリーダーの問題発見力」をリーダーシップ理論から見たら意外なことが見えてきた#3章-7

「ビジネス名著大全」という、ビジネス名著90冊を厳選し、1冊6ページくらいでまとめてくれている、ありがたい本があります。それを横暴にもさらにスライド1枚にまとめてみました。第三章 失敗・危機・衰退の七冊目は「なぜ危機に気づけなかったのか ― 組織を救うリーダーの問題発見力/マイケル・A・ロベルト」です。

1枚まとめと学び

第三章 失敗・危機・衰退の七冊目は「なぜ危機に気づけなかったのか ― 組織を救うリーダーの問題発見力/マイケル・A・ロベルト」です。

2013年ごろ、ビジネスブレイクスルー大学院の問題発見思考というプログラムを受講した。齋藤顕一さんという元マッキンゼーの教育プログラムもされていた方。関西弁でごりごりと「ようは、なんなんやねん」と問われ続けた半年間でした。

そこでの学びは「目的は何か?」、「ようはどういうことか?」、「Fact(事実)に忠実に」、「大きいところから小さいところへ」、「ポイントを3つでまとめると?」、「意味を抽出する」を徹底するということでした。

このプログラムで学んだことはプログラムの名前の通り「思考法」でした。

翻って本書は、というと、こちらはどういう行動をとるべきかという側面から問題発見力について解説しているのかな、と思いました。というのも、「リーダーの」とついているように、周りのメンバーとの関係性も含まれるがゆえなのでしょう。

「世界標準の経営理論」のリーダーシップと読み解く

さて、いつも通り、教科書「世界標準の経営理論/入山章栄」にあたってみたいと思います。組織を救うリーダーの問題発見力、ということで第18章 リーダーシップの理論から学びを深めます。

ここで、私はちょっと驚きます。

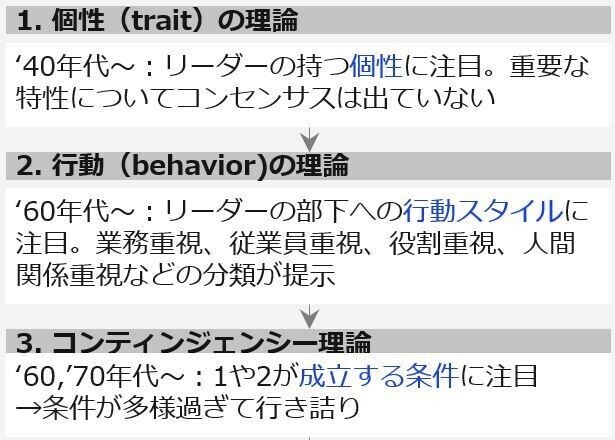

リーダーシップの理論は1940年代のリーダーの個性に関する研究が進みましたが「重要な特性についてコンセンサスは出ていない」。続いて1960年代からはリーダーの部下への行動スタイルに注目。業務重視、従業員重視、役割重視、人間関係重視などの分類が提示されます。そして1960、70年代からはリーダーの個性や行動スタイルが成立する条件に関しての研究がすすみますが、条件が多様過ぎて行き詰りを迎えた、と書かれています。

つまり、今回、リーダーの問題発見力、ということで取り上げられた「なぜ危機に気づけなかったのか」ですが、経営理論的にはコンセンサスがないんですね。つまり、理論ではなく、実践知(暗黙知)に頼る部分の多い領域ということなのかもしれません。

ちなみに、その後のリーダーシップの経営理論の展開は、リーダーと部下との間の「関係性」にシフトし、トランザクショナル・リーダーシップ、トランスフォーメーショナル・リーダーシップの2大理論に結実しているそうです。

PDF or スライドデータ欲しいという方へのお願い

❤️マークが、10個ついたら、喜びのあまりまとめのPDFファイルをアップしますので、是非、❤️とSNSなどへのシェアよろしくお願いします!スライドデータの方がよい、という場合はコメントいただけると嬉しいです。

以下のようなアンケートもやってます(2021/4/13時点)良かったら、アンケートご協力ください

紹介本

ネタ元

本コンテンツについて

ビジネス名著まとめの記事はこちらのマガジンにまとめていきますので、ご参照ください。

ということで「形のあるアウトプットを出す、を習慣化する」を目標に更新していきます。よろしくお願いします。

しのジャッキーでした。

Twitter: shinojackie

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?