磁石いろいろ

DIYで磁石を使いたくなって、ホームセンターに行った。

ネオジム磁石とフェライト磁石が売っていたが違いを説明できない。

どっちも強力なんでしょぉ??

磁石いろいろ

磁石の原理と種類についてのnoteです。

こんな方はぜひ。

・磁石の特徴を把握して、適切な磁石を使いたい

永久磁石とは

永久磁石とは、外部からエネルギーを受けなくとも、磁石としての性質を保持し続ける物体のことを指す。

永久磁石の原理・仕組み

磁力を持っている物質に、異なる物質を混ぜることで、磁力の向きを長い期間一定に保っているのが永久磁石。

鉄やコバルトなどは強磁性体と呼ばれる。

原子そのものは永久磁石になっている。

そして、それらの原子は集合体をつくり、磁区を形成する。

通常の鉄やコバルトは、磁極の向きがバラバラであるため、鉄全体としては互いの磁力を打ち消し合っている状態で、磁石になっていない。

このとき、鉄が外部の磁界に触れると、磁区が同じ方向を向き、磁力をもつようになる。

しかし、外部の磁界がなくなると、磁区の向きがバラバラの状態に戻り、磁力を失う。

これが一般的に一時磁石と呼ばれる。例えば、通常時には磁力をもたないクリップが、磁石に付けたときに磁力をもつようになるのは、上記の理由によるもの。

永久磁石は、外部の磁界を遠ざけても再度磁区が元通りにならないように、特殊な元素を含有させている。これにより、磁極の向きを固定化させられるほか、永久に磁力をもつようになる。

永久磁石の種類

永久磁石は大きく分けて下記の3つに分類される。

・合金磁石

・フェライト磁石

・希土類磁石

合金磁石

合金磁石は、鉄を主成分とした永久磁石で、永久磁石のなかでも最も古い歴史をもつ。

鉄のほかに、アルミニウム・ニッケル・コバルト・クロムなどを含有する。

・アルニコ磁石

合金磁石代表。

鉄・アルミニウム・ニッケル・コバルトを主成分とする。

特徴:

高い磁力をもち、温度特性に優れている

保磁力(※1)が低く、自身から発した磁界で磁力が弱くなりやすい

利用:

温度の影響を避けたい精密機器などに採用されている。

が、昨今では、アルニコ磁石よりも造形が簡単かつ、コストが安価なフェライト磁石が採用されるシーンが多くなっている。

フェライト磁石

フェライト磁石は、酸化鉄(フェライト)を主成分とした永久磁石。

フェライトは強磁性をもつ「ハードフェライト」と軟磁性の「ソフトフェライト」に分けられ、ハードフェライトが永久磁石に該当する。

フェライト磁石は、酸化鉄に炭酸バリウム、または炭酸ストロンチウムを混合した焼結磁石。

特徴:

磁力が合金磁石・希土類磁石と比べて最も低い

酸化鉄を主成分としていることから価格が安い

陶磁器に近い性質をもつため、高い耐食性と電気抵抗も有している。

磁力をもつ前であれば、切断や研磨などの加工も可能。

軽量で形を変えやすい

利用:

マグネットシート・スピーカー・ヘッドホンなど

希土類磁石

ネオジウム・サマリウム・コバルトなどの希土類(レアアース)と呼ばれる金属元素の粉末を成形し、焼結させた永久磁石。

特徴:

磁力が非常に強い

硬くて脆い

利用:

精密な電子機器の部品

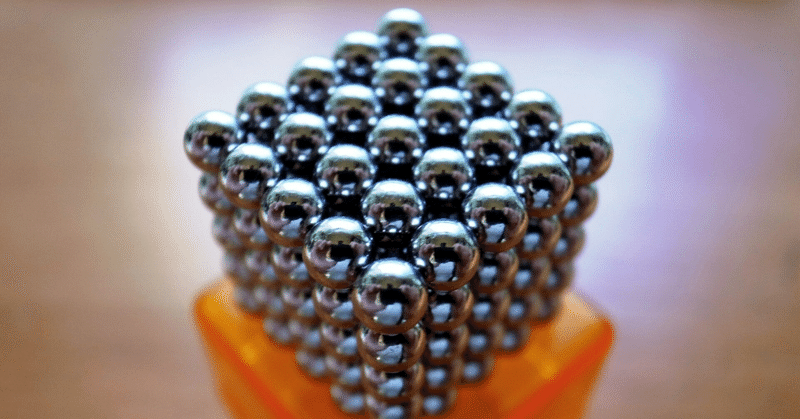

・ネオジム磁石

ネオジウム・鉄・ボロンを主成分とする。

アルニコ磁石・フェライト磁石と比べて、最も優れた磁気特性をもつ。

機械的強度が良好。

主成分が比較的入手しやすい鉄とネオジムであるため、価格が安価。

鉄を含んでいる分サビやすく、メッキなどの表面処理を必要とする。

・サマリウムコバルト磁石

サマリウムとコバルトを主成分とする。

ネオジム磁石に次ぐほどの高い磁力をもつ

熱安定性も良好。高温での使用に対応していつ。

耐食性に優れているため、表面処理を必要としない。

脆くて取り扱いが難しい

高価な材料であるコバルトの含有量が多いことから。コストがかかる。

※1:保磁力

磁性体を磁化されていない状態に戻すために必要な、反対向きの外部磁場の強さ

最後まで読んで頂き、感謝です(ペコリ)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?