【日々の歴史雑記】元寇とホラズム、北条氏ー天の時、地の利、人の和

最近、中国古典の『孟子』の訳を少しずつ進めているのですが、その中にこのような一節があります。

天の時は地の利には及ばない。地の利は人の和には及ばない。

(『孟子』公孫丑下)

孟子は、常に「天」のさだめに抗えないことを唱えています。

なので、この箇所を読んだとき、すこし意外に感じました。

そんな孟子が、こと戦争については、天の時よりも、地の利の方が重要であり、その地の利よりも、人の和が重要だと言うのです。

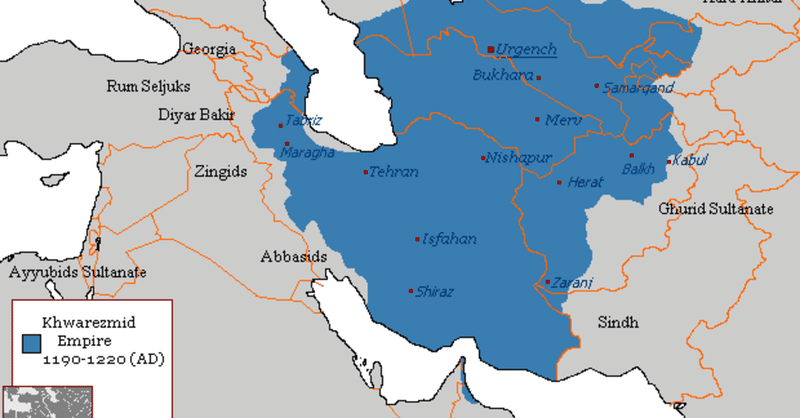

さて、話は、場所も時代も全く異なりますが、ホラズムという国がかつてありました(ホラズム・シャー朝)。

遊牧騎馬民族系の国家であるホラズムは、イラン高原から中央アジアにかけて拡大します。

この全盛期を築いた皇帝(ホラズム・シャー)が、アラーウッディーン・ムハンマドでした。

そして、このアラーウッディーンの治世で全盛期を迎え、ホラズムは…滅亡します。

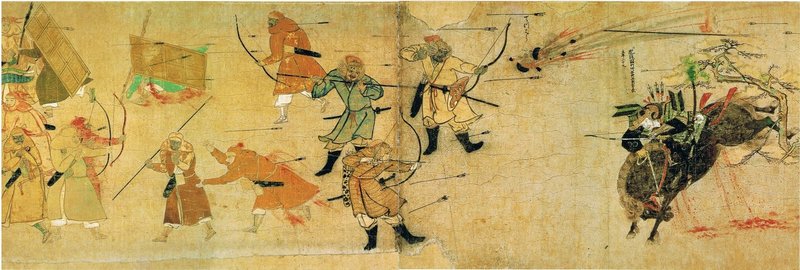

チンギス・ハーン率いるモンゴル帝国の急速な拡大になすすべなく滅ぼされてしまいました。

このホラズムの滅亡には、いまだ議論の余地があるようです。

なぜかというと、

①遊牧騎馬民族系であるホラズムは、モンゴル以上に強大な騎兵戦力を有していた。

②全体の動員兵力も、チンギス・ハーン当時のモンゴル軍を凌駕していた。

軍事的にホラズムがモンゴルに敗北する理由はありませんでした。ですが、ホラズム皇帝のアラーウッディーンは、各地に篭城を指示するだけでした。

無為無策…というよりも、兵力の集中運用と機動戦を得意とするモンゴル軍を相手にした場合には、最悪の手でした。

結果、帝都サマルカンドは早期に陥落、アラーウッディーンは逃亡してカスピ海の小島で死亡します。その後、息子のジャラールッディーンが気を吐きますが、結局モンゴル軍に敗北、殺害されてしまいます。

さて、軍事的に圧倒的優位にも関わらず、なぜホラズムは滅亡してしまったのか。さらにいえば、皇帝アラーウッディーンは、強大な軍事力を活用できなかったのか?

どうもこのあたりの話は、議論があるようで、未だ決着は見ていないようです。

ただ、当時のホラズムは、アラーウッディーンと母テルケン・ハトゥンとが対立しており、しかもその母には、それを支持するカンクリ族という強大な部族が控えていました。

これに対する解釈はさまざまありますが、結論から言えば、この内部分裂状態により、アラーウッディーンが軍の主力を戦略的に活用できなかったことは、一致した結論のようです。

つまり、孟子に言わせれば、ホラズムは、地の利があっても、「人の和」を失っていたということです。

一方、この「人の和」で押し切った国があります。日本です。

もちろん、日本の元寇の主力は、旧南宋や金の非モンゴル人が主力で、しかも海を隔てています。

大陸で接触していたホラズムは、しかもモンゴルの主力とぶつかっており、そうした条件の違いを考慮する必要はありますが…、

やはり日本はモンゴルにうまく対応できたのではないかと思います。

最初の元寇、すなわち文永の役の直前、執権の北条時宗は、得宗家に反発する北条家の支流の名越流を粛清してます。

この名越流と呼ばれる人々は、たんに得宗家に反発しているというだけではなく、九州に膨大な領地を有していました。

北条時宗は、巨大な戦争を前にして強引に国内の統制力を強化したというわけです。

結果、日本軍は、まともな制海権もなく、防備の準備もままならない中で、九州に上陸したモンゴル軍を撃退することとなります。

さて、人の和が大切であることは、この2つの事例を挙げるまでもないでしょう。

人の和とは、つまり国家内における政治的な調整です。

もちろん、聖徳太子の「和」に従って、うまく人々を懐柔できれば良いのですが、世の中は、空気を読んでくれる人ばかりでも、あるいはあらゆる人を魅了できる指導者ばかりでもありません。

そのため、国家内の調整の手段として、粛清は珍しくありません。

ホラズムの統治者も、交渉が通じなければ、母であろうと粛清すべきだったのかもしれません。それができなければ、母の政治基盤を破壊するか…、とにかく早急に国内での調整を終わらせ、全力でモンゴルに当たらなければなりませんでした。

ただし、下手に粛清に失敗した場合、内乱により国家は自滅することになります。歴史的に見ても、巨大な敵を前にして勝手に自滅して分裂してしまう国も少なくありません。

これだけ素早く、思い切った決断をした北条時宗は、やはり極めて優秀な政治家だったのだと思います。

*今回の記事は、YouTubeで見かけた下記の記事を見て思いつきました。

◆参考情報:YouTube「非株式会社いつかやる」チャンネルさん

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?