「2023年度エコガーデナー養成講座」受講生レポート6月・日曜クラス

日曜クラスも水曜クラスも梅雨らしいお天気に振り回され

当初の予定日から翌週へと延期となり、どうなることかと思いましたが

延期した日程で両クラス無事に開催することができました。

6月の講座レポートは日曜クラス 當摩さんからスタートです。

(園藝學校 サポートスタッフ 大沢)

第3回目となる6月の講座のテーマは「やさしい剪定のはなし」でした。

座学と実践を通して剪定について学びました!

剪定の目的と方法を理解

目的:枝が込み合って虫や病原菌の温床になることを防ぐ。美しい景観を保つ。

方法:ポイントは位置と時期!

剪定は、樹木にとっては大変ストレスとなる行為。適切な位置や時期で行うことで、少しでも負荷を減らすことが大切だそうです。

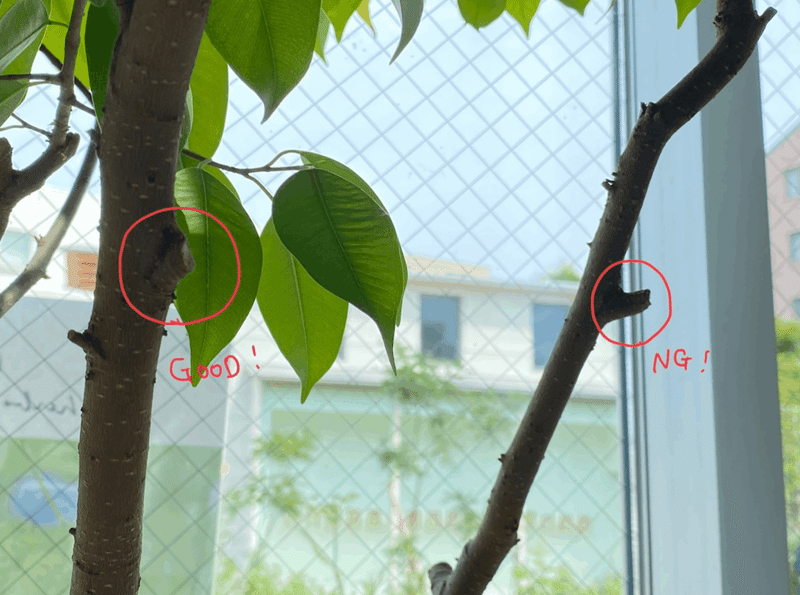

★位置

ブランチカラーに沿って切る。防御層のそばで切ることで、綺麗に修復される。

★時期

養分蓄積量の多い時期に切る。(落葉樹:越冬期、常緑樹:充実期)

新緑の季節は、新しい葉を作るためにエネルギーを費やしているため、ストレスのかかる剪定は避けたほうが良いとのことでした。

(図版出典:上条祐一郎『剪定「コツ」の科学』講談社)

代田エリアでの剪定

座学で習ったことをふまえ、いざ実践!

とはいえ、どの枝を切ったらよいのか・・・

詳しく教えていただきました。

★剪定したほうがよいもの

・全体を俯瞰して見て、バランスやまとまり感を乱しているもの

(勢い付きすぎてるもの)

・密度が高すぎるもの

・枯れているもの

★剪定のポイント

・株元から切る

→手数を減らし、切り口も根元にあるため目立たなくなる

・柔らかく生えているものを残し、勢い付きすぎているものを切る

→まとまりのある仕上がりに

・なるべく新しい枝を残す

・花芽がついているものは残す

→切ってしまうと花が咲かない事態に!

剪定した枝の処理

一般的に、剪定した枝や葉は、郊外などにある堆肥センターと呼ばれる施設で堆肥にするか、単純にゴミとして焼却されることが多いそう。一方、循環を大切にする園藝部では、このシモキタエリアで枝や葉を有効活用しているそうです。

・つつじの葉:マルチング材として活用

→土の乾燥を防ぎ、土壌改良につながる

・その他の葉:バイオネストへ

→堆肥となる

・短めの枝:バイオネストへ

→堆肥となる

・長めの枝:カントリーヘッジ

→柵として活用

※授業後に撮影

剪定に使用した道具のお手入れ

剪定に使用した剪定バサミはその日のうちにお手入れすることが大切だそう!

・布や紙でヤニをとる

・シャープナーで刃を研ぐ

今回の講義を通して、植物を健康かつ美しく保つ剪定について学べたこと、選定した枝葉をゴミとしてではなく、自然の恵として他の植物や他の用途のために活用できると知れたことが、とても感動的でした!循環あるライフスタイルのひとつを体験できたことが嬉しかったです。来月も楽しみです!!ありがとうございました!

>6月授業レポート担当:日曜クラス 當摩

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?