1章|ひとびとが考え工夫してつくった大きな道具|【3】ふたつの住宅像=「おいえ」と「おうち」

あっと驚く博太郎

終戦直後、建築史家・太田博太郎は、日本建築学会の仕事で炭鉱労働者向けの住宅のあり方を検討する対策委員になりました。当時の日本は、傾斜生産方式と呼ばれる方針のもと、国を挙げての石炭大増産に取り組んでいた時期です。炭鉱ではたらく労働者をたくさん確保するためには、炭鉱労働者住宅の改善も求められたのです。

その業務のなかで、30年以上たっても忘れられない体験を太田は著書『床の間』に記しています[図6]。

どのような住宅を建てればいいのか。日本建築学会にその対策委員会ができ、炭鉱の労働組合の人々の意見も聞いた。そこで出てきた要求は「床の間のある家を」ということであった。この話を聞いたとき、私は一瞬わが耳を疑った。

太田は、てっきり「もっといい台所を」だとか「広い家に住みたい」といった要望が出るものと思っていました。ところが「床の間が欲しい」ときたのです。

小さな住宅に床の間をつけたところで、さして「住宅の質」が上がるわけではなかろう。太田はそう思ったものの、要求の子細を把握していくと「床の間が欲しい」と言う彼らのホンネが見えてきたといいます。炭鉱には職員住宅と工員住宅とがある。職員住宅には床の間がある。工員住宅にはそれがない。つまり、「床の間がある家」とは「職員住宅と同じような家が欲しい」という意味だったのです。

住まいへの要望を字面のままに受けとってはいけない。そう気づいた瞬間でした。彼らが言う「床の間が欲しい」という要望には、いわば「格式」の問題が横たわっていたのです。職員と同格の「格式」を得るために「床の間」を欲する。住まいに対する思いもよらなかった庶民の思いを太田は知りました。

おいえとおうち

建築史学者・太田博太郎と炭鉱労働者とでは、手に入れたい、入れるべきと思う住宅像がそもそも異なっていたことが、このエピソードから看てとれます。それは「床の間がほしい」という「格式」からみたものと、「広い部屋がほしい」という「生活」に根ざしたそれです。いってみれば「お家」には「格式=おいえ」と「生活=おうち」があると言うこともできるでしょう。浜口ミホがYさんの説得に失敗したのもまた「おいえ」と「おうち」のあいだにある溝が原因でした[注5]。

おいえ=家系の格式の現れ

おうち=家庭で愛を育む場

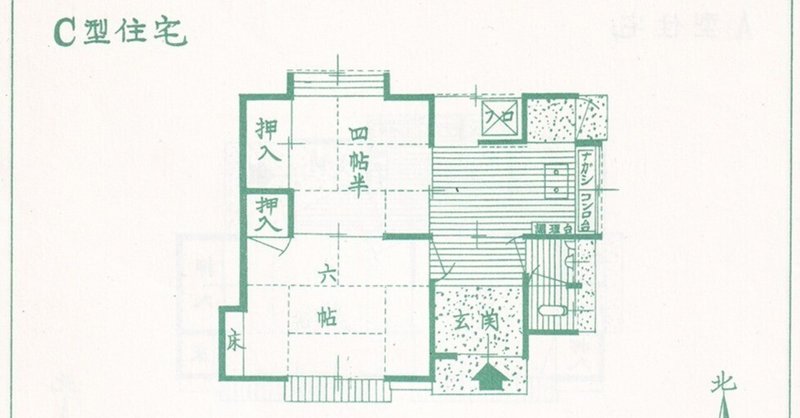

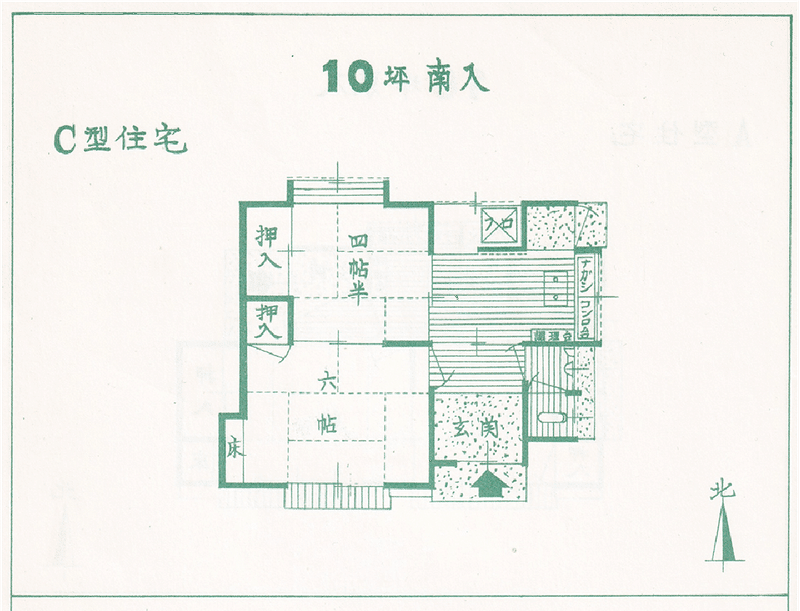

日本の住宅近代化のあゆみは、ふたつの「お家」のあいだをゆらいできたといえます。欲しいのは「床の間」。たとえば1957年に名古屋市住宅公社が手がけた建売住宅は、10坪台の小さな住宅であっても小さな床の間が完備されています[図7・注6]。

それほどに「床の間」が欲しかった。家に求められる性能はさまざまです。自分らしく住まい生きるためには何が必要なのでしょうか。わたしたちを豊かにしてくれる道具であるためには、住宅はどうあるべきなのでしょうか。

注

5 浜口ミホ「農村住宅の封建性:住生活水準の研究」、前掲書『日本住宅の封建性』。

6 現在の名古屋市住宅供給公社。掲載された住宅47例のうち、床の間がないのは8例。 特に最も小さい10坪台の木造小住宅5例にはすべて床の間が設けられている。

図版出典

6 太田博太郎『床の間:日本住宅の象徴』岩波書店、1987年

7 名古屋住宅公社編『建売住宅図集』名古屋住宅公社、1957年

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?