「智」

“自然から離れれば心が頑なになる”

アメリカインディアン ラコタ族の格言

現代で様々「問題」とされる事の多くはこれで説明できる様な気がする。

・

インディアンではなくネイティブアメリカンと言った方が伝わる人もあるかもしれない。

インディアンという呼称はコロンブスが航海中にアメリカ大陸とインドを勘違いした所から始まった名前だけど、今回の話の本筋ではないのでここまで。

人が住むにはあまりに厳しい広大な「自然」の中で暮らしたインディアンには“自然への敬意”が中心にあると思う

厳しい自然の猛威が人の命を奪うとも、また自然の恵みで生きている事も、その全部を含めて敬意を持っているのは間違いない。それに対し、神性とかスピリチュアルを漠然に思う人も多いかもしれない。

またそれとは真逆の現代、都市社会、ネット社会、に生きていると「自然は蔑ろにされる」という事は以前にも記事に書いた。

その内容を要約すると「都市もネットも人間の脳(意識)が具現化した世界で、そこに住むこと」それは、自然と対比した不自然の世界だと言うことを書いた。

都市からは自然は排除されるけど、ひとたび海や森や川など自然に触れると“癒される”と感じる。

それが良いとか悪いとかではなく単にバランスを取ろうとする行動であると。

・

“自然から離れれば心が頑なになる”

こういうのは人の端々から見て取れる

最近、アマプラである映画を観た。観たと言っても開始5分で飽きてしまい、その後は“ながら見”した。

ある犯罪者を追う内容なのだけど、その犯人の特性上、追う側は顔を見られてはいけないという設定がある。見られると命を取られてしまう。よって顔を隠す必要があるのだけど、そこで登場するのが「マフラー」である。追う側はマフラーで適時顔を隠す。

つまり設定の都合上で季節が「冬」に設定されている。自然を人に合わせている。

そう思えば現れた登場人物が薄着だったりする。それは役者の絵面を際出させる事を狙ったものであろう。単に厚着が嫌いという設定じゃない?という事も言えるかもしれないけど全体的にやや強引である。それこそ「不自然」であり、映画から終始季節感は感じない。

そして映画の評価は3.5だった。

これシリーズもので他は4.5なんだけど、まぁそうなるよね。

・

「自然を人の方に合わせる」

そうするのが、都市社会やネット社会の原則。

古い本に比べて現代の本や、ネット上で書かれる文章もそうだけど「自然」について書かれている事が少なくなってきているんじゃないか?そう思っている。つまり物語の中に四季や花鳥風月が存在していない。

統計はとっていないしエビデンスは出せないけど、人が住む都市社会がそうなっているのだから間違いないと思う。

おそらくだけど脳(意識)を自然より優先するという事は「自分はこういう感情」「自分はこういう思いだ」「自分はこう感じる」という“意識”こそが全ての中心になり全面にもなる。

「自然」より「意識」を優先する世界的大問題があるけど、それこそ意識が人の世界の中心になっている事の証左だと思う。

・

ただの本ではあるけども、インディアンの言葉を様々見ると「人も自然の中に生きている」という当たり前の事を言っていて、特別な事はほとんどないと感じる。

また「人も自然の一部である」という、これも当たり前の事を言っている。ゆえに、神性でもスピリチュアルでもなくて、ただ当たり前を当たり前と言っているだけに思えてならない。

だけど、人の意識はそれを忘れがちになるという特性を心得ているからこそ言葉にして伝承しているんだと思う。

・

“創造の太鼓のリズムを見失ったら、生きるリズムと平和を失う”

アリゾナ州北部。荒れ果てた砂漠地帯、高地で空気が薄く厳しい環境に身を置くホピ族の格言。解釈は人それぞれだけど、この言葉が気に入っている。何より音楽好きの自分としてはシックリくる感じがある。

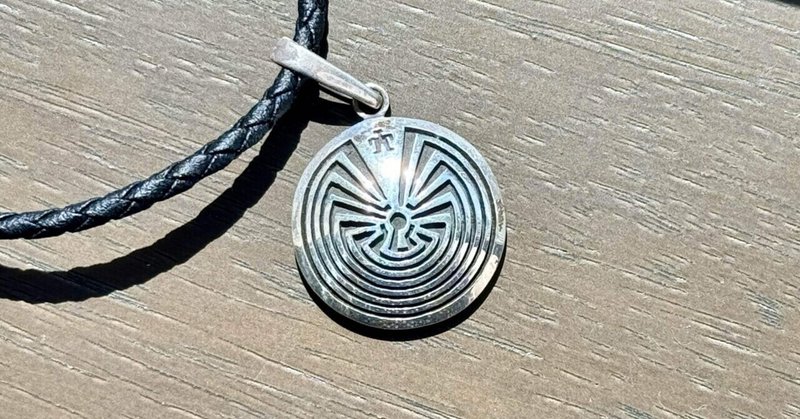

またホピ族の銀細工も好き。

お気に入りのモチーフは

”Man in the Maze”

マン・イン・ザ・メイズ 迷路の中の男

これは「起こりうる出来事を含めた人生を表す」シンボル。

メイズは一本道。人生に近道も、行き止まりも、間違った選択も存在しない。迷って突き当たることがあっても、いつか正しい道にたどり着くことができるという意味合いがある。

最高のモチーフだよね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?