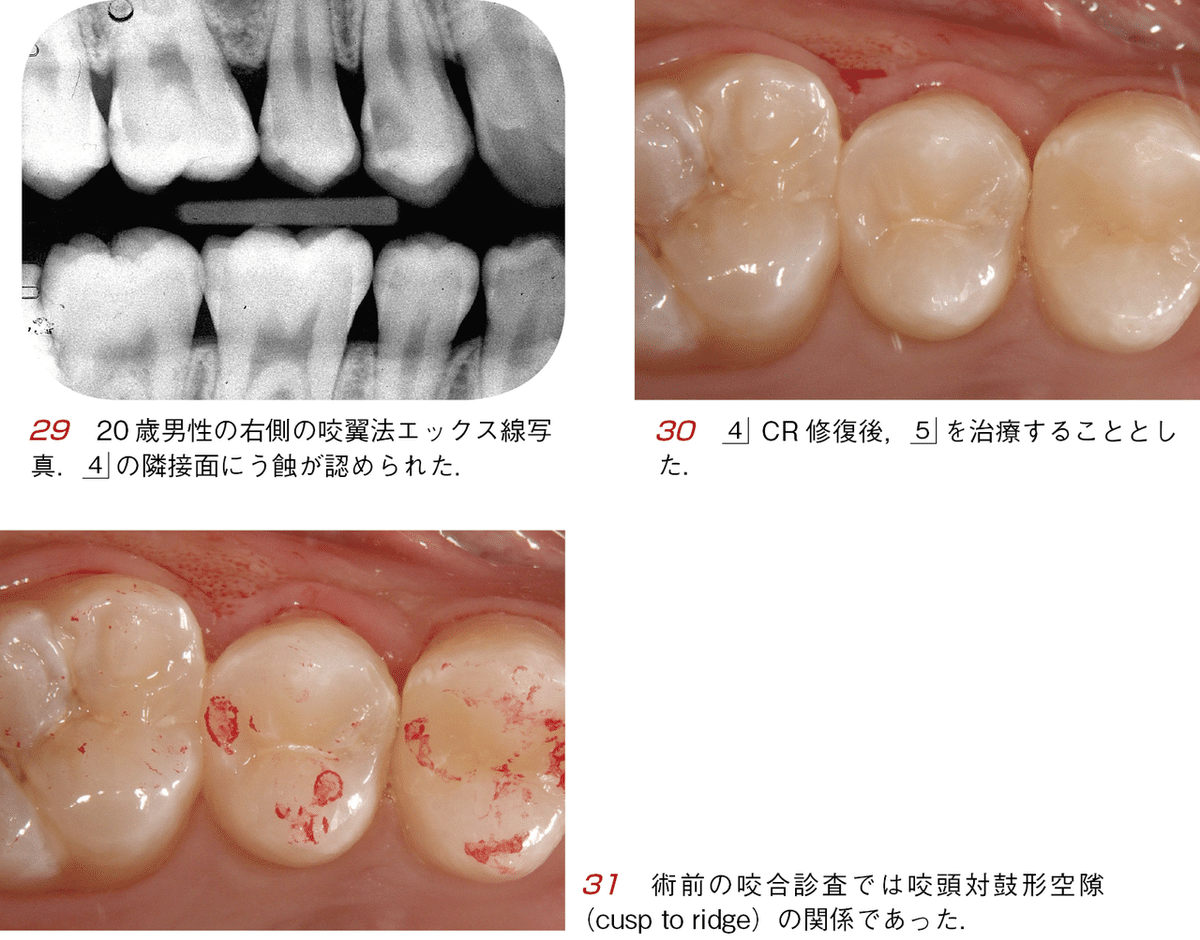

須崎 明・著『そうだったのか! CR修復』より―やりたくないのに,やらなくてはならない2級CR修復②

2017年に発刊しご好評いただいた須崎 明先生・著『そうだったのか! CR修復 増補改訂版』を先日発刊しました!

先日公開した「見て見ぬふりしたいマージンの褐線」に続き,「やりたくないのに,やらなくてはならない2級CR修復」ウェブ版として公開します.

前回はこちらから

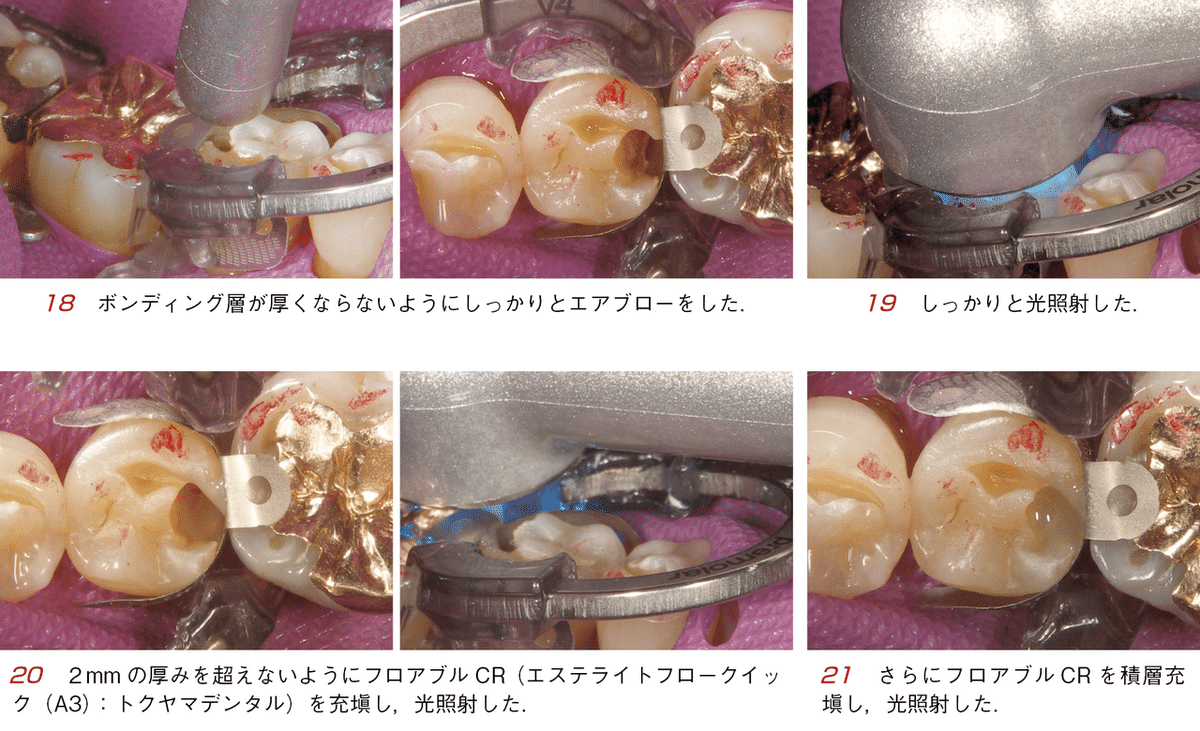

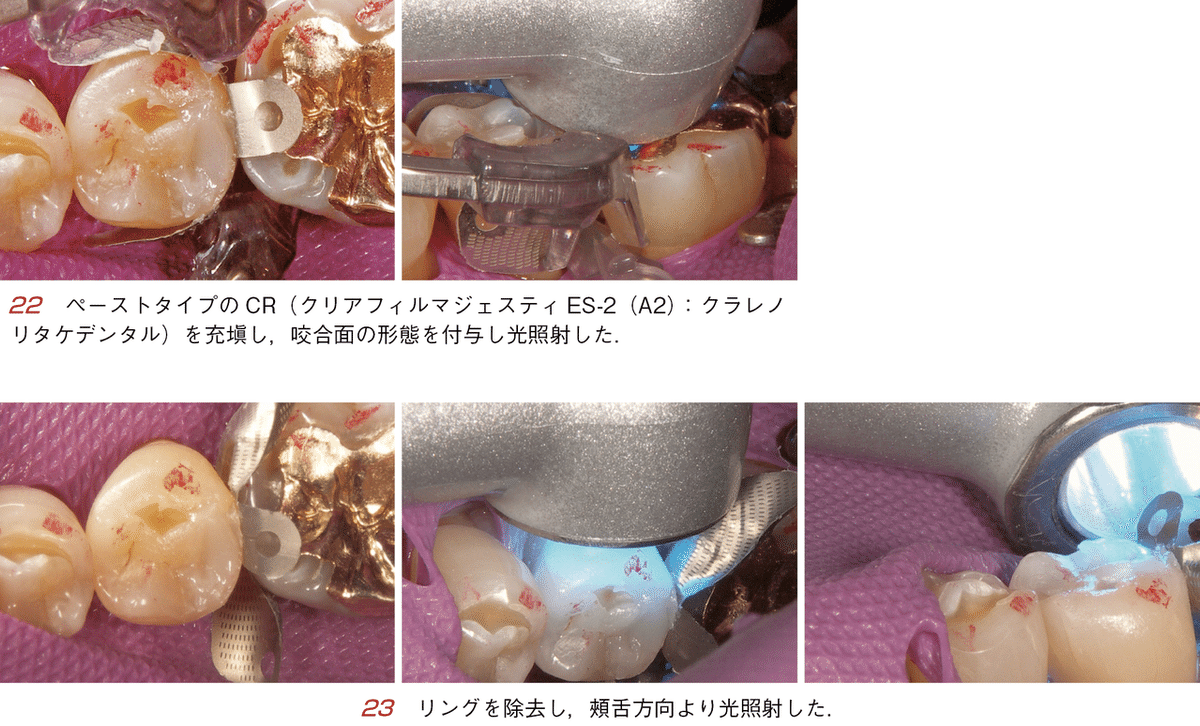

Ⅳ Let's try!―隔壁のリングを使いこなす!

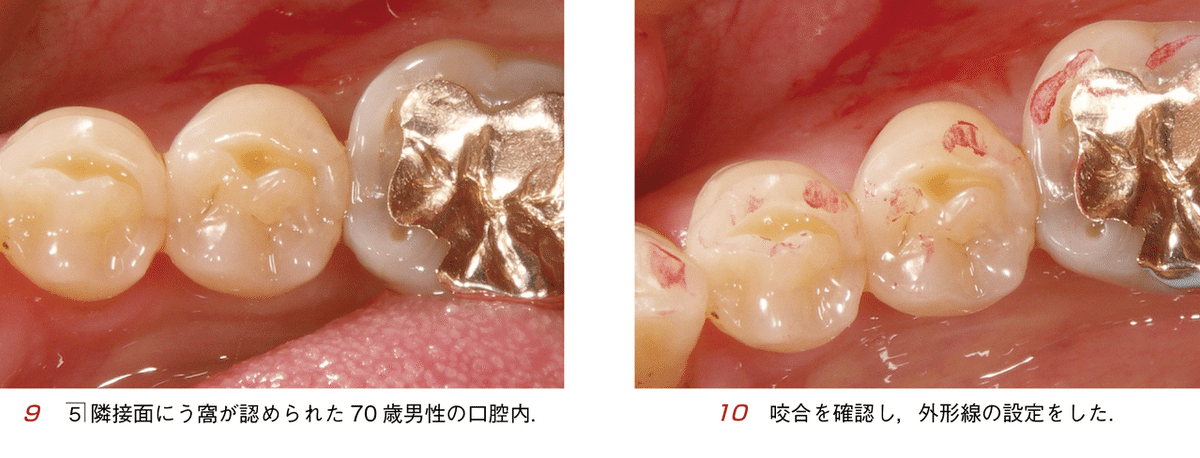

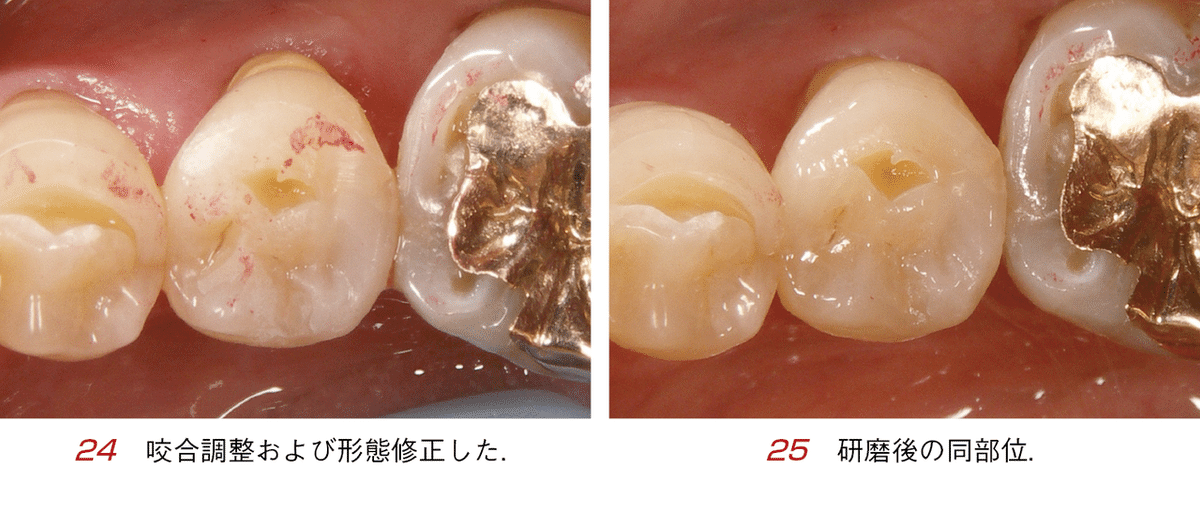

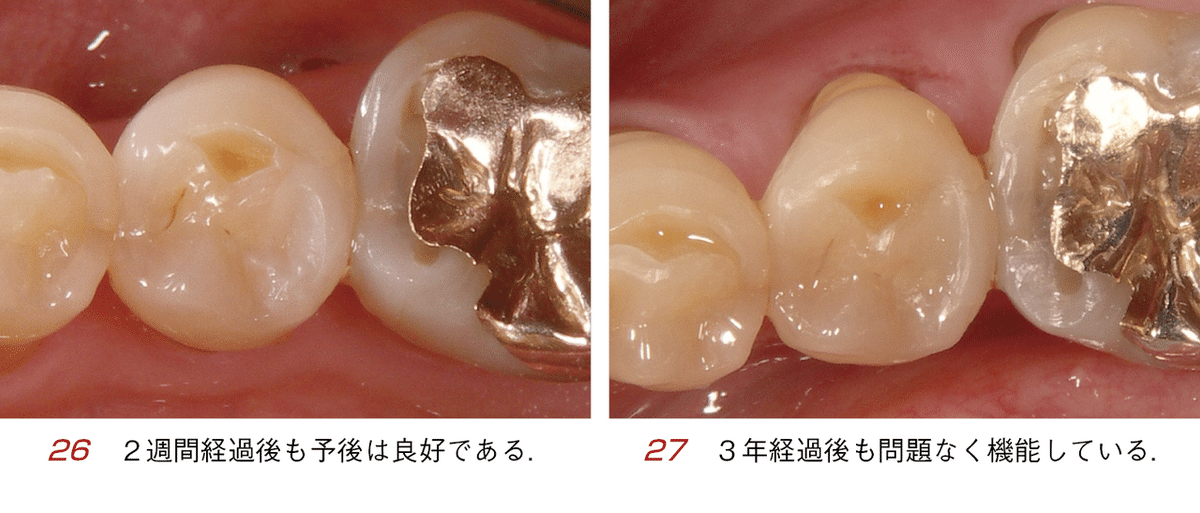

本症例( 9~27)の咬合関係は咬頭対窩(cusp to fossa)になっている.すなわち,上下顎すべての機能咬頭が対合する同名歯の窩に嵌合している.

1歯対1歯の関係(28)なので,歯軸方向への機能圧伝達および歯間部に食片が挟まりにくいことが利点である*1.したがって,CR修復部およびその周辺の歯質には咬合のストレスがかかりにくいため,予後が安定していると考えられる.

Dr須崎のアドバイス 辺縁肩部の歯質の厚みを確保せよ!

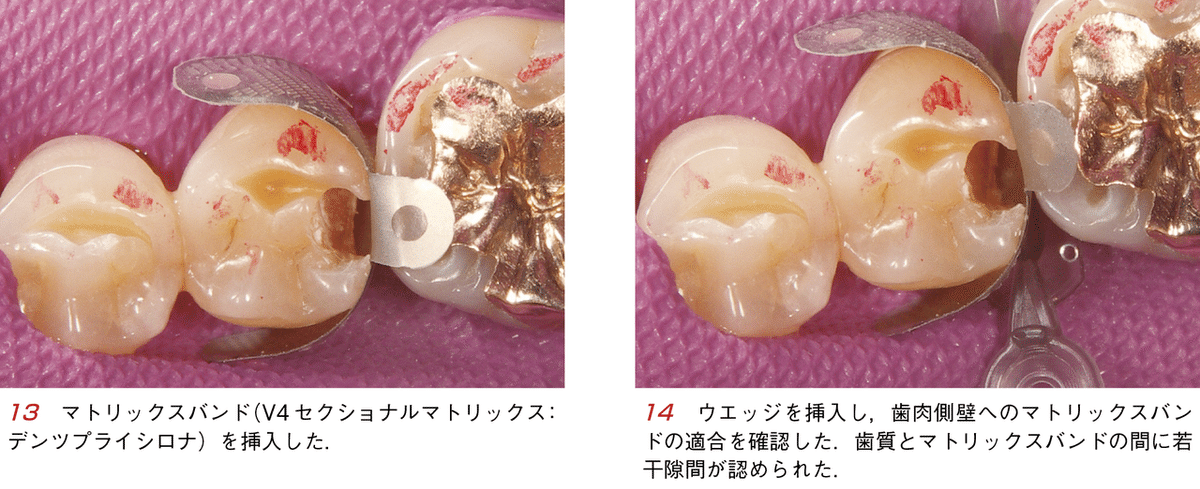

68頁の「HINT」(編集部註:本誌でご確認ください!)で述べたように,水平的な隔壁を成功させるためにはエナメル質をできるだけ残存させることが重要である.

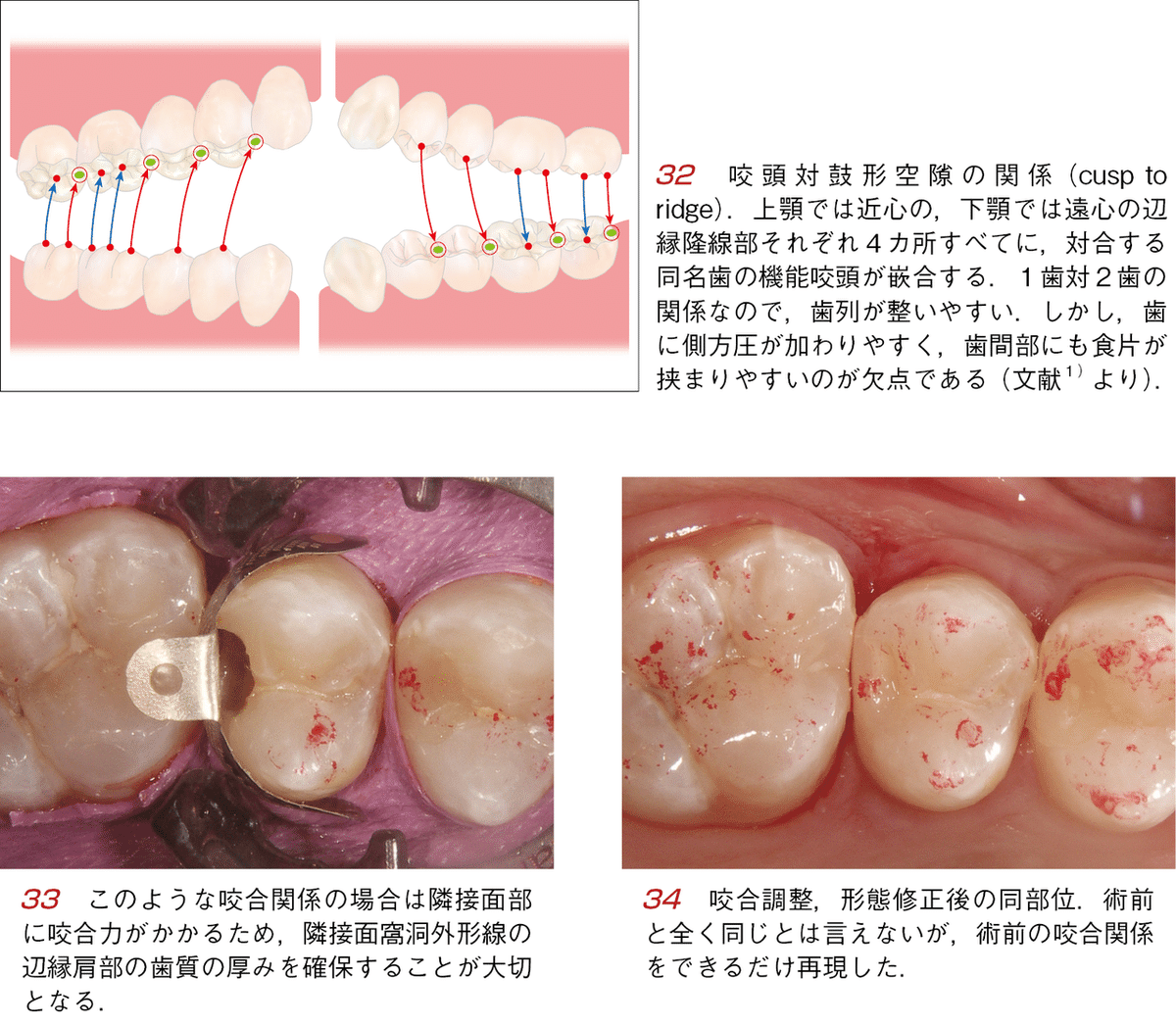

症例によっては窩洞が「C字型」になることもある.咬合関係が咬頭対窩の関係(28)の場合は問題ないが,咬頭対鼓形空隙の関係(32)の場合は「C字型」窩洞肩部の遊離エナメル質部分が破折しやすい.

このような場合,辺縁肩部の歯質の厚みを確保することがポイントとなる.

佐藤,中島*2は,臼歯隣接面う蝕において感染象牙質除去後に咬合面から見て「C字」型になっている場合,「C字」型窩洞肩部の遊離エナメル質は,いくらCRが接着により補強しているといっても,咬合力などの荷重方向に対する支えがないので辺縁破折を起こしやすい,と述べている.

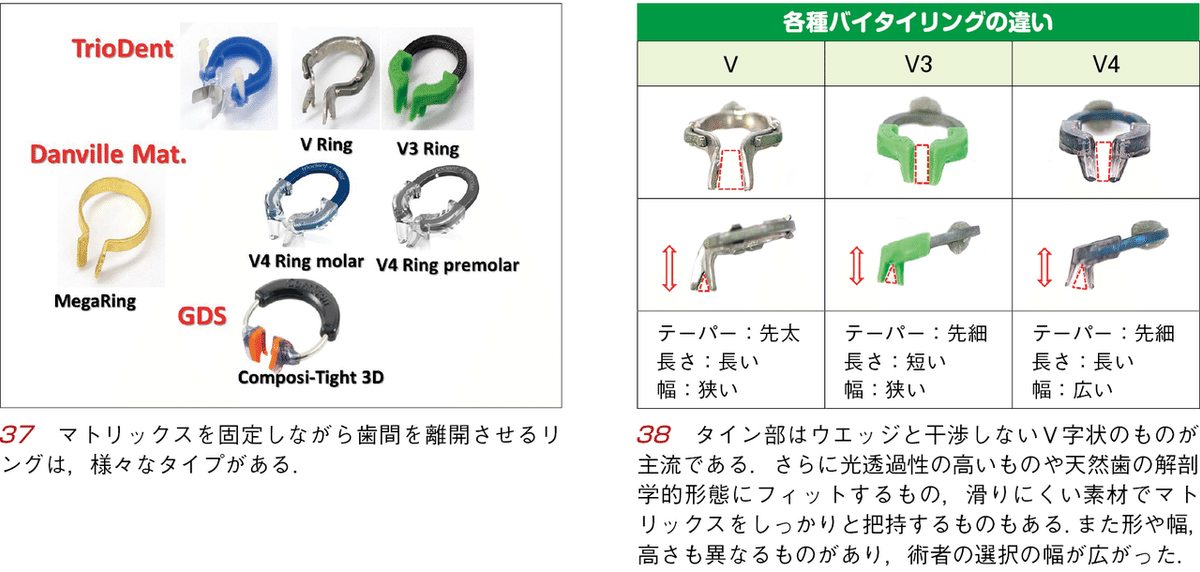

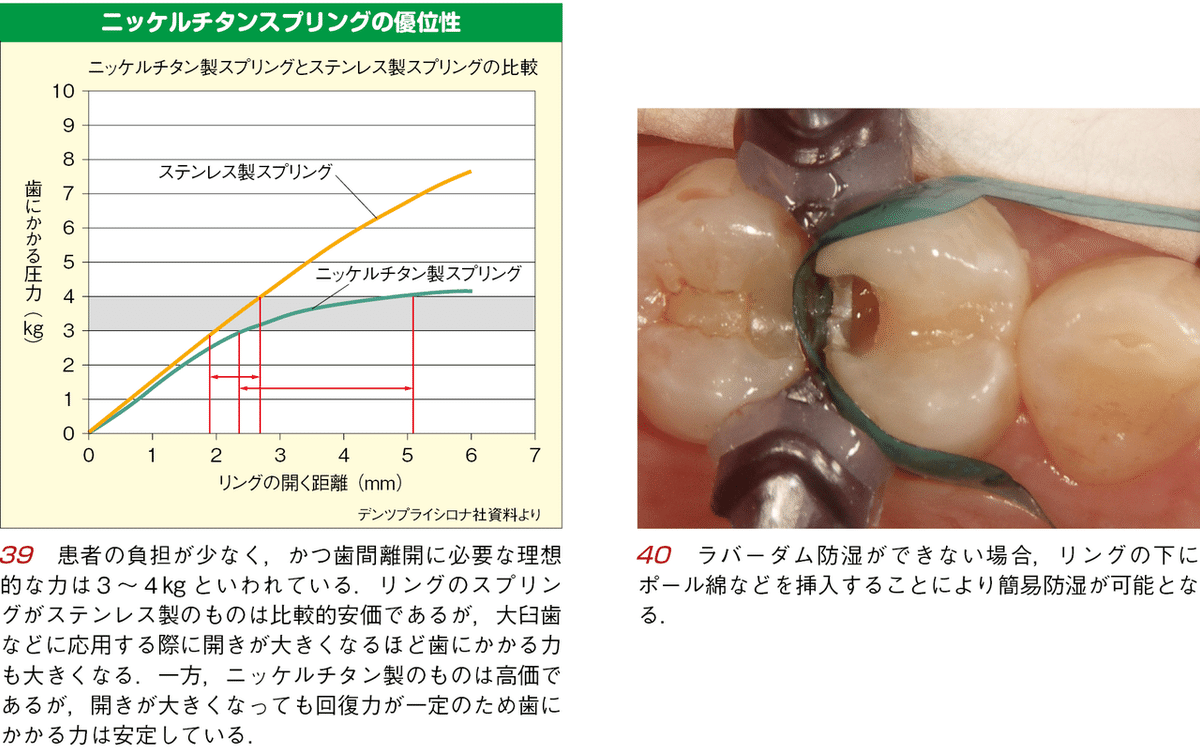

Step up! 隔壁のリングを使いこなす!

復習:2級修復はこのように対処しよう!

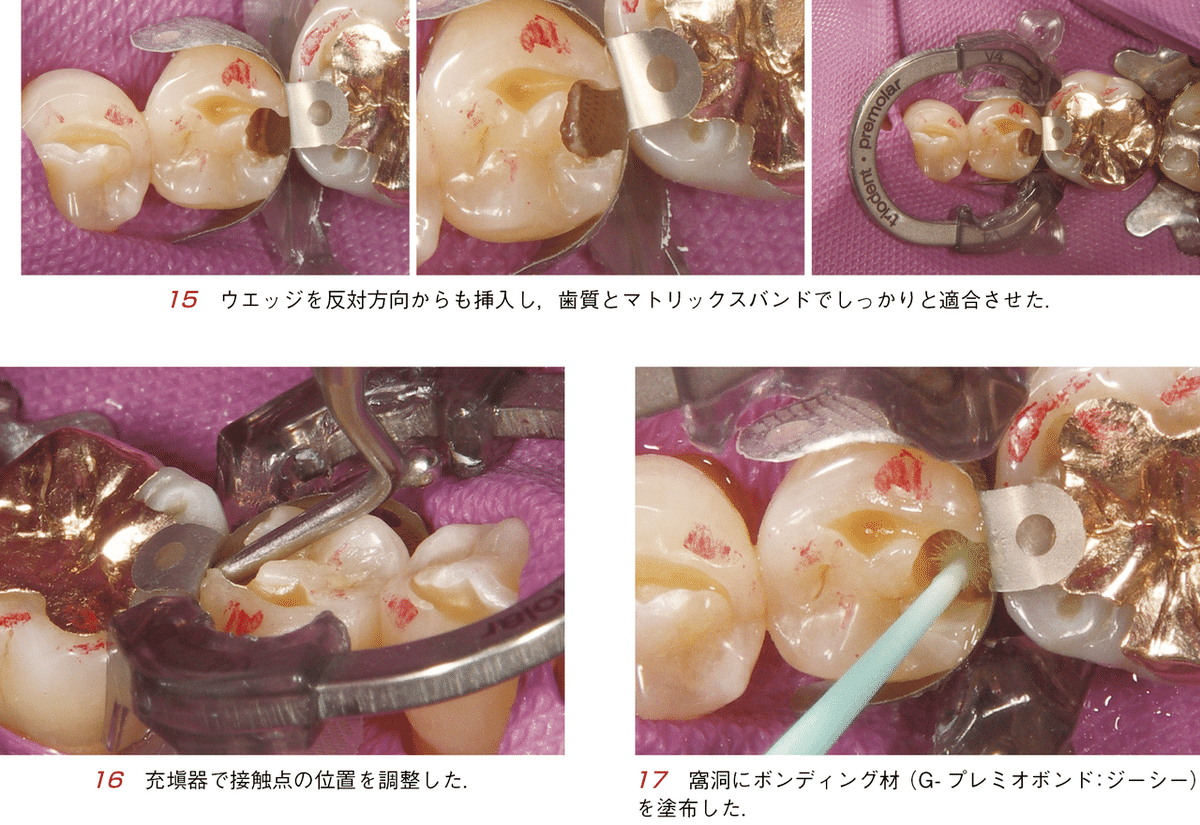

1:隔壁がしやすいように窩洞形成や感染歯質の除去をする.

2:水平的,垂直的に隔壁ができていることを確認する.

3:接触点の回復が可能であることを確認する.

4:隔壁が不十分の場合は,間接法での修復を選択する.

参考文献

*1 小出 馨 監修:臨床が楽しくなる咬合治療.57,デンタルダイヤモンド社,東京,2019.

*2 田上順次 編著:歯界展望別冊/コンポジットレジンによる最新MI修復―東京医科歯科大学田上教室の研究と臨床.58,医歯薬出版,東京,2019.

関連リンク

◆そうだったのか! CR修復[増補改訂版]

◆シエン社でのご購入はコチラから

月刊『日本歯科評論』のSNS

LINE公式アカウント / Facebook / Instagram / Twitter

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?