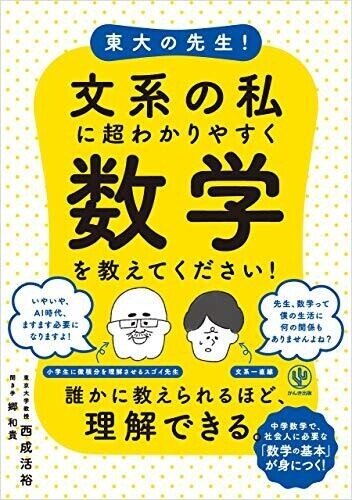

♯13 『東大の先生! 文系の私に超わかりやすく数学を教えてください!』の「表紙」から学ぶ、文章表現力アップのヒント

「この本、表紙が面白くて/秀逸で気になっていたけど、具体的に言葉で説明できない」というもの、ありませんか?

本の売れ行きは表紙で決まる! といわれるほど、『表紙』は重要なパーツ。そしてそこには、あなたのnoteにおける表現力アップにつながるヒントが、いくつも込められているんです!

そこで、元編集者の僕・しかシカが、ヒット本の表紙に込められた魅力を解き明かしていきます。

|今回取り上げる「表紙」はこちら

『東大の先生! 文系の私に超わかりやすく数学を教えてください!』

出版社:かんき出版

発売日:2019/1/21

著者:西成活裕(東京大学先端科学技術研究センター教授)

姉妹版『東大の先生! 文系の私に超わかりやすく高校の数学を教えてください!』

出版社・著者同

発売日:2020/6/24

いずれも、かつて「数学難民」だった文系出身の大人に向けて、数学のやり直しをしてもらおう、という趣旨のようですね。

「大人の学び直し」系は、僕が現役で編集者をしていた頃から一定の需要があったジャンルです。

|本書の表紙の、ここが学べるところ!

本書『東大の先生!〜』の表紙を見て、魅力を感じたのは以下の3つのポイント。

1. 天と地ほどのギャップ(タイトル)

2. 権威性を借りる(東大の先生)

3. ペルソナ+ギャップのあるベネフィット(イラスト)

順番に、説明していきますね。

1. 天と地ほどのギャップ(タイトル)

「文系」と「数学」のギャップのある対比、のことです。

文系という圧倒的に不利な状況にいる人でも数学を理解できる、というギャップが、読み手の期待値を高めていますよね。

そして、それだけの自信の根拠になっているのが…

2. 権威性を借りる(東大の先生)

「東大」というキャッチーな権威性を借りてくることで、「文系」という大きなギャップがあっても「数学を理解できる」という根拠を示しています。

これが「お笑い芸人○○さん!」とかだと、まったく説得力にならないですよね。

ギャップの解消に適した権威性を選ぶ、ということです。

3. ペルソナ+ギャップのあるベネフィット(イラスト)

イラストでペルソナ(具体的なターゲット像)を掘り下げることで、読み手に感情移入をさせています。

そして、ペルソナの疑問「先生、数学って僕の生活に何の関係もありませんよね?」に対して、権威・東大の先生のセリフがこちら。

「いやいや、AI時代、ますます必要になりますよ!」

東大の権威も手伝って、「え? 僕も/私も関係ないって思っていたのに、どういうこと?」とさらなるギャップを感じさせてくれますね。

あるいは『高校の数学』版では、

「サイン、コサイン、意味不明すぎ…ふつうの社会人でも、役に立つんですか?」に対し、「超実用的♪ 笑えるほどカンタンに学べます!」

「え! サイン・コサインって社会でも役立つの?」という驚きを与えてくれます。

しかもキャッチコピーにも「誰かに教えられるほど、理解できる。」「学校で挫折した人ほど、理解できる。」というギャップがあり、

タイトル×アイキャッチ(イラスト)×キャッチコピー

とトリプルパンチで『ギャップ』を駆使し、読み手に強烈に興味喚起を起こさせる表紙になっていますね。

|欲をいえばこんなところに注文

もちろんこれだけの要素でも、「大人の学び直し」に向いていることが分かりますが、

ここまでギャップで攻めてくるんだから、『東大の先生』という根拠1つではいまひとつ説得力に欠けるかな、と感じました。

もしかしたら「帯」でやってるのかもしれませんが、表紙で少し「中身をチラ見せ」なんかすると、読み手はもっと納得して購入に至ると思います。

|まとめ〜本書から学べる文章表現力アップの秘訣

本書の表紙に込められた魅力は、ズバリ

タイトル×アイキャッチ(イラスト)×キャッチコピー

による「徹底的なギャップ攻め」でした。

そして、あなたがブログでこれを使いこなすとしても、そのギャップを証明する根拠=権威が必要になりますね。

たとえば「お金稼ぎ系」の発信なら、SNSで自分より先ゆく人とつながって対談を申し込み、その内容を記事にするとか。

記事タイトルの例>

「副業30万ブロガーさん! ブログ収益月300円の私ですが、超わかりやすく稼ぎ方を教えてください!」(数字を使って30万と300円のギャップを強調)

これで記事をシリーズ化すれば、noteそのものにも厚みが生まれますよね。

ギャップというのは強力な興味喚起を生みますが、多用しすぎたり、その根拠を示せないと「胡散臭く」なってしまいます。

ぜひその辺りを意識しながら、あなたのnoteにも、上手に活用してみてくださいね。

ではでは。

|しかシカのブログでは普通に書籍レビューもしています笑。こちらからどうぞ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?