【小説】アキバ・メイド・メモリーズ

カラフルでさわがしい世界で突然ひとりになってしまった。ママの手をしっかり握っていたはずが、気がつけばママとは全然違う髪が黒い知らない女の人の手を掴んでいた。びっくりした顔の女の人の手を振り払って、走る、走る、走る。知らない言葉ばかりが聞こえてくる世界で、僕はどうなっちゃうんだろう。一生ママにもう会えないのかな。鼻の奥がじんとして、涙がポロポロ落ちる。ふいに、お兄さんが僕を覗き込んでることに気づく。たいていの大人は、ぼくを「かわいくて仕方がない」って顔で見てくるのに、この人はおびえたような顔をしている。変な人だ。

お兄さんと、ドレスを着たお姉さんに挟まれて、両手を繋がれたままどこかへ連れてゆかれる。目がチカチカして、よくわからない話し声が飛び交う世界。不安になって、お姉さんの方を見ても、まぶしくて顔が見えない。黒と白のふわふわのお洋服が目の前にチラチラと動く。甘くてやさしい、ママとは違う匂いがする。両手をけんめいに伸ばしながら歩くぼくは、時々つまずきそうになる。

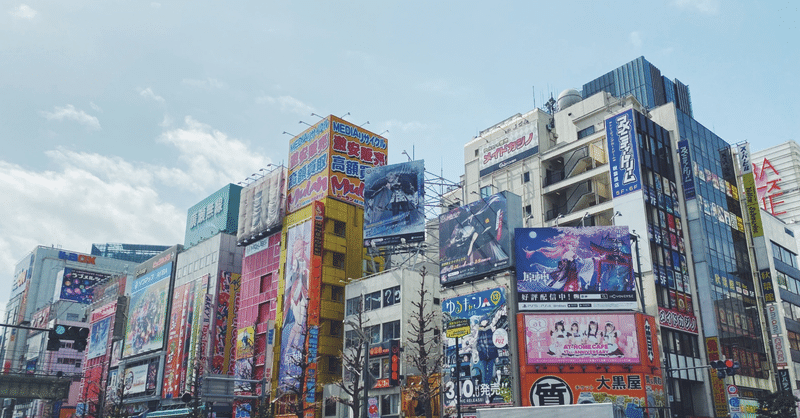

アキバは終わった。終わったといいながら、少しの期待を込めて、会社帰りにわざわざ遠回りして秋葉原まで来ては「やっぱり終わったな」と再確認をする。やるせない気持ちのまま帰途につくのに、気つけばまた来てしまう。

我が物顔で横断歩道横を占領する、外国人観光客(ドラゴンボール!キメツ!)用のバスを苦々しく思いながら、信号を待つ。大学生の頃、大学をサボっては来ていたパソコンパーツショップはもうだいぶ前に閉店し、最近では駅前のアドアーズもとらのあなも閉店した。この十二月には、ネジの西川も閉店したらしい。特に利用していたわけではないけれど、あの老舗が閉まるのは、ショックだった。そりゃ、十五年経てば何もかも変わるよな、と思う。「今のアキバはさ~」、そんな話ができると思っていた友人たちは気づけば結婚していて、「ずっとちゃんと生きてきました」みたいな顔をしてパパをやっていたりする。せめてもの主張で、通勤バッグに好きなアニメキャラのキーホルダーをつけているくらいで、僕も僕で、それなりに長く彼女と付き合ってみたり、真面目に会社に十数年勤め続けたりして、気づけば「ちゃんと生きてる」大人だ。

電気街のメインストリートでは、色んなコンセプトの衣装を着た女の子たちが黄色い声で呼び込みをしている。髪色こそ、金だったりピンクだったり個性あふれるものの、顔はどの子も一緒だ。なめくじみたいな強調しすぎた涙袋に、キラキラで強調された目元。彼女たちに媚びた声で「お兄さんコンカフェどうですかあ?」と言われると、吐き気がする。

彼女たちに話かけられないように、出来るだけ反対側によって歩く。秋葉原はもっと、自分にとって息がしやすい街ではなかったか。

「あっ」

びっくりしたような声に振り向くと、女の子と目があった。水色のロングワンピースに白いエプロンをしている。かわいい。

慌てて目をそらして歩き始める。今の子は可愛かったな。ああいう、ナチュラルな子はかわいい。最近の道で客引きをしているコンカフェ嬢たちはみんな整形顔でうんざりする。可愛いとでも思ってるのだろうか。インスタとかで美的センスが狂ってるんだよ、と苦々しく思う。

僕が大学生の頃――もう十五年も前なわけだが、のメイドカフェはこんな風じゃなかった。今と比べると、お世辞にもかわいいとは言えない子たちが多かったように思う。僕は、今のように画一化された過剰な「かわいい」女の子たちよりは好きだったのだけれど。当時でも既に、大手のちゃんとした内装のお店でちゃんと接客する「メイドさん」も多かったが、まだ、文化祭で高校生が作ったような雑な内装に、やる気のないメイドさんが面倒くさそうに居るなんてお店も多かった。

今でもふと「りなちゃん」のことを思い出す。「お兄さん大学生?」「そうです……。」のやり取りだけで終わった会話に居心地わるさを感じたのか、いきなり身の上話をされた。

「私、仙台から家出してきて。親と仲悪すぎて東京来たんですよー。」

どう反応すればわからなくて困っている僕に気づき「やらかした」みたいな顔をされる。僕が言えることではないけれど、この子はコミュニケーションが下手だ。

メイクも下手で声も小さければ、会話も下手なりなちゃんのことが気になって、週に一度はお店に通った。僕も会話が苦手だから、大抵は僕の好きなアニメの話を一方的にするか、りなちゃんの家出の経緯を聞いたりした。彼女は今思い出すと、お世辞にもかわいいとは言えなかったと思う。浅黒くて、目が小さくて、一重なことをずっと気にしていた。

それでも僕には、りなちゃんがどうしてもかわいく見えてしまった。人生で初めての恋だったのかもしれない。他のお客さんには無謀にもメイドさんに連絡先を渡している人なんかもいたが、僕にはできなかった。自分なりに立場をわきまえていたのだ。

当時十六歳だった彼女は今じゃ三十一歳のはずだ。驚いたのもつかの間、今の自分が既に三十四歳であることを思い出して苦笑する。りなちゃんが三十一歳。子供がいてもおかしくない年齢だ。結婚、しているのかなあ、まあしてそうだよな。そう考えてから、彼女の顔がもはやぼんやりとしか思い出せないことに気づいた。

一度、りなちゃんと一緒にお店の外を歩いたことがある。デート、だったらよかったのだがそんな奇跡がおこるはずがない。店の前で迷子で泣いていたちっちゃい金髪碧眼の男の子を持て余して、助けを求めに店内に連れて行ったのだ。

「てんちょー、この子交番まで連れていってくるわ」

カウンターの奥に向かって叫んだりなちゃんは、僕に「危ないからもう片方の手つないであげて」と言って、男の子の右手をしっかり握った。最寄りの交番までおよそ徒歩3分。幼い子供を連れていたからもっとかかっただろうか。とにかく、僕たちは真ん中に幼い男の子を挟んで3人で手を繋ぐ、という笑っちゃうくらい「おかあさんとおとうさんと子供」がやる構図で歩いていた。道行く人たちが僕たちをチラチラと見ていて恥ずかしい。メイド服を着た女の子といかにもなオタク、そして白人の子供の組み合わせだから、目立つのも当然だ。

男の子を交番まで送ったあと、僕たちはどうやって帰ったのだろうか。行きにはあったミッションと、真ん中に挟める小さい子供がいなくなった僕たちが、2人で並んで楽し気に話しながら帰ったとは到底思えない。記憶がすっぽり抜け落ちているということは、早く忘れたいような、気まずい時間だったのだろう。

◇

「だからさ、今考えたらそれが「メイドさん」だったんだよ!」

あきれ顔の友達に、本日三度目の主張を繰り返す。そうかもね、と肩をすくめて笑う彼に腹が立つが仕方がない。実際、自分でも現実味のない話だと思うし、なにより幼すぎて記憶がぼんやりとしている。

大学に入って二度目の夏休み。家庭教師のアルバイトと両親からの援助を受けて飛行機代を工面し、はるばる来た日本の「アキバ」はなんだか懐かしかった。この、目がチカチカするような派手なアニメ絵だらけの街。

友人が興奮ぎみにあげた歓声に振り返ると、僕たちが大好きなアニメに出てきた建物が目に飛び込んできた。派手な黄色地に大きな赤い文字が書いてある、この特長的な建物は、そのアニメのストーリーの発端となる事件が起こった場所であり、すごく印象に残っていたのだ。すごく有名な作品ではないけれど、一部のオタクの間では密かに熱い人気を誇っているSFアニメだ。かくいう自分も何度もアニメシリーズと劇場版を見返したものだ。

興奮しながら建物の写真を撮る僕たちを見つめる視線の先をたどると、少し驚いた顔をしたスーツ姿の日本人の男性がいた。彼の鞄にはなんと、そのアニメのヒロインのキーホルダーがついている!話しかけようとした瞬間、くるりと背を向けて歩き去って行ってしまう。残念だ。日本人はシャイなのだ。

「Do you want me to take a photo?」

たどたどしい英語に振り返ると、メイドさんの顔出しパネルにおどけた表情で顔を嵌める友達と、それに向き合うように立っている日本のメイドさんがいた。アホな友達が僕を笑わせようとして顔出しパネルで遊んでいたところを、親切なメイドさんが気を利かせてくれたのだろう。せっかくなのでスマホを渡し「メイドさんになった」友達と僕のツーショットをとってもらう。

「ありがとう!」

ドキドキしながら、頑張って覚えてきたなけなしの日本語を叫ぶと、ちゃんと伝わったのかメイドさんはニコリと笑って手を振ってくれた。

「せっかくだから行きますか!」

友人の一声で、僕たちもつられるようにアニメ調の音楽と、ピンクに統一された華やかな店内に入ってゆく。

◇

可愛い服着れるし、時給高いし、なんて楽な気持ちで始めようとしたメイド喫茶の仕事は、おもったより大変だった。いや、始める前から大変だった。

「未経験大募集!」とポップな文字で書かれていたバナーから申し込んだら、すぐになれるのかと思いきや、なんと二次面接まであった。ドキドキしながら、秋葉原の本社で面接し、そのあと送られてきた動画を何度も見ては練習し、今度はお店で実技試験。晴れてメイドになれた後に先輩に聞いたら、バイトは何十倍もの倍率があったらしい。だからか、先輩たちも、後輩でさえも本当にレベルが高いのだ。ただ可愛いくてコミュニケーションが上手なだけではなくて、お客さんが「どうやったら楽しんでくれるか」をちゃんとわかってるし、びっくりするくらい気がきく。

「メイドカフェいかがですかー?」

今日は暑いのに、呼び込み担当のシフトなんて最悪。足を見せたくないからという理由で、ロングメイド服のお店を選んだけど、今日はそんな自分を恨む。あっつい。でも、みみ先輩と一緒なのはラッキー。隣にいる先輩を見る。綺麗な横顔。鼻はちょっとしかいじってないっていってたけど、それでこれなのか。羨ましい。

顔出しパネルで遊ぶ観光客に話かけにいったみみ先輩が戻ってくる。先輩は本当にすごい。優しいし、気がきくし。私は今だって全然きづけなかった。

「みみさん、英語しゃべれるのすごくないですか!?」

「意味わかんないで覚えてるだけだよ。若い子には勝てないからねぇ。せめてなんか強みなきゃって思って。」

「そんなことないですよぉ。」

そうは言ったものの、事実は事実だ。この世界では、やっぱり若いほど正義だから、十九歳の私ですら、十六歳の後輩達の前ではなんだか肩身がせまい。

周りの子たちのレベルが高くて、たまに、いや結構病む。私も、努力家で気がまわって、お客さんにも他のキャストにも人気なみみさんみたいになりたいなって思うけど、なかなか難しい。みみさんはいつも私を慰めてくれる。「私がりさぐらいの時は本当になにもできなかったから。見たらひどすぎて笑っちゃうと思うよ。」って。絶対嘘だ。そういう接客が許されるような時代、だったらしい。

「ほんとだったらちょっとうらやましいです。」

「でも私は今のメイドの接客の方がすきだよー。やっぱ目標とか決めたら頑張れるし、毎日充実してるしさ。」

ふうん。そんなもんなのか。ないものねだりってやつなのかもしれない。

立ち続けて痛くなってきた足をさすろうと、足元に手を伸ばすと、みみさんがすかさず手にもっていた看板を受け取ってくれる。

「あっ」

隣で小さく声をあげたみみさんの顔を見上げる。どうしたんですか?と聞く私の声も聞こえなかったかのように、道の先の方を見つめている。

「いや、昔のお客さんかと思って」

聞けば、十数年まえのお客さんらしい。私なんて、お客さんの顔なんて一週間くらいで忘れちゃうのに。そんなに昔のお客さんのことを覚えているなんて、やっぱり昔の方が楽しいんじゃないかと思う。もうちょっと前の秋葉原で働いてみたかったなあ。こんなに頑張ってメイドさんするよりも、昔のちょっと適当が許された時代の方が、私には合っていたのかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?