第9講 論説で意識すること③~接続語(前編)~接続詞は文章の案内板その1

皆さんどうも田中(国語の先生)です。

今日は「説明的文章と言えば、接続語」ということで「接続語」についてお話していきたいと思います。

接続に関しては話したいことが多いので、前後編の二本立てでお送りいたします。

いや、本当は一つの接続語について記事一つ使いたいのですが、水増しっぽいので止めます。

では見ていきましょう

①接続語の働き

接続語がないと文章が出来ない!?

そもそも、接続語とはどんな言葉でしょうか。

接続とは、自立語/活用しない/色々な種類がある・・・

なんて説明はしません(ただ、そのうち文法の話はしたいと思います)。

接続語は簡単に言うと

「単語と単語、文と文、文章と文章をつなげる言葉」になります。

色々なものをつなげることから、「つなぎ言葉」なんて言ったりもしますね。

では、なぜ、この接続語に注目する必要があるのでしょうか。

実は一言で接続語と言っても、働き方が違う言葉が多数存在するからです。

大まかな分け方は同じですが、細かいところで先生によって言い方が違ったりするので、またそこも面倒

なところですよね。

働き方が違うということは、つなぎ方もまた変わってくるということになります。

つなぐといえば、接着剤ですが、接着剤にも

・のり

・ボンド

・溶接

・糸 など

目的とつなぎ合わせるものによって使用する道具を変えますね。

接続語も同じです。

つなぐもの、つまり接続語の前後の内容によってつなぎ方を変えていきます。

つまり、接続語を正しく把握することが出来れば、文章の内容がわかるということにもなります。

そう考えるときちんと理解しないと文章が読めなくなりそうですね。

また、テスト作成者は、「接続語の働きをきちんと理解しているか。」「文章の流れを理解できているか

・」を問いたいので、よく接続語の空欄補充問題を出題しますね(あの問題は得点源になりやすい)。

私が、最初に「案内板」と書いた理由もわかってもらえたと思います。

案内板には色々な形があります。私も各接続語の働きによってマークする印を変えていますが、慣れない

うちは全て〇か□でチェックできればOKです。

さて、ここから各接続語の働きを見ていこうと思うのですが、

今回は

・順説

・逆接

の二つについてみていきたいと思います。

残りは後編で見ていきましょう。

②順説について~因果を導くスペシャリスト~

さて、早速「順接」の接続語を見ていきましょう。

順接とは一体どういう意味なのでしょうか。

順接は、因果関係を導く際に使われる接続語になります。

という形で、原因と結果をつなぎ合わせる働きを持ちます。

図でわかりますが、使っているマークは逆三角形マークです

順接と言われる接続語は

・だから、したがって、そして、なぜなら 他

などがあります(「なぜなら」は関しては人によっては理由説明という風に言う場合もあります)。

「だから」は文文章内でもよく見かけると思います。

これが、なぜ重要なのかというと、何度も繰り返しますが、因果関係を導く能力を持っているからですね。

因果関係は、原因と結果の結びつきです。結果には必ず、原因があります。当然筆者の主張にもその主張

になった原因(理由)があるわけですね。

ここで注意してほしいのが、同じ順接でも、使う言葉によって文章のニュアンスが変わるということです。

例えば、

強い風が吹いてきた。 (原因)

【 だから 】、 (接続語)

木々の枝が大きく揺れた。 (結果)

という文章があったとします。

「だから」を使うことで、事実を淡々と説明していることがわかります。

しかし、「だから」を「すると」に返るとどうでしょう。

強い風が吹いてきた。 (原因)

【 すると 】、 (接続語)

木々の枝が大きく揺れた。 (結果)

「すると」を使うことで、読者に結果を見てほしいというニュアンスが伝わってきます。

このように同じ順接でも若干のニュアンスの違いがあることが分かったと思います。

また、働きの違いと言えば「なぜなら」です。

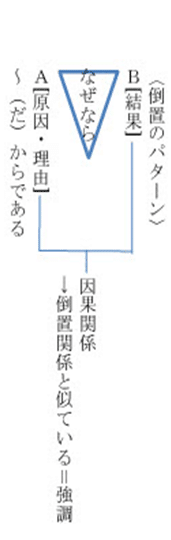

上でも、「なぜなら」は理由説明と説明する方もいると書きましたが、「なぜなら」の働きは図にすると

以下になります。

順接は「原因→接続語→結果」の流れで文章をつなぎますが、「なぜなら」は「結果→なぜなら→原因」という順番に変化します。

図にも書いてありますが、強調表現に語順を入れ替えて強調する「倒置」というものがありますが、それと似ているので、私はこれを順接の倒置と呼んでいます。

先に結果を示しておいて、原因を説明するという流れは読者に「集中して説明を聞いてほしい」という筆者の配慮が伝わってきます。

なんで集中して聞いてほしいか?それは、そこが重要だから、きちんと説明を聞いてほしいんです。

ビジネスの世界だと、先に結論を言って、あとから理由を説明する流れがありますが、それも結論に至るまでの流れをしっかりと伝えたいからです。

このように、順接は因果関係を導く能力があるという風に覚えておきましょう。

③逆接について~需要なことの前にはこいつがよく現れる~

次は接続語の中の主役。接続語と言えば、こいつ。逆接です。

よく使われる逆接は

だが、しかし、でも、けれども、ところが などになります。

図で示すと

という形になります。

使っている印は三角形です。

逆接の働きはずばり

「前のことがらと対立するようなことがらが後につなげる」です。

なぜ、わざわざ反対の事をつなげようとするのでしょうか。

それには、日本語の特徴が関係してきます。

日本語は大切なことを後ろに持ってきたがる修正があります。

だから、大事なことを先に話す倒置法はいつもと違う形になるので、強調表現になるんですね。

説明的文章において大事なこととはいったい何でしょう。それは、筆者の主張ですね。

ただ、筆者の主張をそのまま話したところで、説得力がありません。

説得力を増すために、主張と

・一般論などを対比させる

・具体例を用いる

などの工夫をします。

この一般論との対比というのが実に使いやすいんですね。

それは、対比させるとより、説明したいことがわかりやすくなるからです。

例えば、リンゴの説明をしたかったら

リンゴとスイカを比べてみるとその違いが非常に伝わりやすくなると思います。

同じように、筆者は自分の主張を出そうとするときによく「逆接表現」を使用します。

「逆接表現」とは、接続語ではないけど、接続語に似た働きをする表現の事を指します。

例えば

などがあります。

これは図の通りですが、さりげなく出てきますので要注意です。

ちなみに、この「ではない」に二文字加えると全く違う働きをすることになります。

それはまた次回お話ししたいと思います。

他にも譲歩と呼ばれる形があります。

この表現のポイントは「相手の意見を認めている」ところにあります。

真っ向から対立するのではなく、一歩相手引くことで道を譲ったように見えるんですね。

譲ったと見せかけて、自分の強い主張を繰り出す。

まるで格闘技のカウンター攻撃みたいですね。

文章を読んでいて、「たしかに」「むろん」「もちろん」「なるほど」と見つけたら要注意です。

さて今回はこのぐらいにして、残りは次回にしましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?