太閤・豊臣秀吉の京都聚楽第で天正遣欧少年使節が御前演奏した曲について

太閤・豊臣秀吉の聚楽第で天正遣欧少年使節が御前演奏した曲について

1590年(天正18)7月、8年6ヶ月の長旅を終えて日本に帰国した天正遣欧少年使節が、1591年(天正19)3月3日、京都聚楽第に於いて、太閤豊臣秀吉の前で御前演奏して歌われた歌は、これまでジョスカン・デ・プレ(Josquin Des Prez・1450~1521年)作曲の「千々の悲しみ・Mille regretz」と皆川達夫氏により提唱されてきたが、近年キリシタン音楽研究の発展に伴いこの説は否定され見直されている。

*「千々の悲しみ・Mille regretz」

ジョスカン・デ・プレ(Josquin Des Prez・1450~1521年)作曲。

「千々の悲しみ・Mille regretz」がどのような哀愁を帯びた美しい旋律の曲なのかを知りたい方は、インターネットで検索してください。数々の名演奏が列挙されているので、お好きな演奏でお楽しみいただけます。また楽譜も無料でダウンロードできるので入手して演奏してください。

「千々の悲しみ・Mille regretz」のフランス語の歌詞について

この曲の原曲歌詞はフランス語で、伊東マンショたち4人はこの曲をフランス語で歌ったのだろうか。それとも、スペイン語、又ポルトガル語に訳された歌詞で歌ったのだろうか。

少年使節がポルトガル語に精通していたことは周知の事実であり、中浦ジュリアンの最終誓願書もポルトガル語で書かれている。

皆川氏の主張する「千々の悲しみ・Mille regretz」の歌詞に関する問題点を

疑問視したり質問した人は今までいなかった。

現在でもフランス歌曲(フランスの曲を原語のフランス語で歌う)を歌う事には語学的に非常に困難が伴うし、相当の訓練と熟練を積む必要がある。

現在に至るまで、古楽合奏のコンサートに於いて、太閤豊臣秀吉の前で天正遣欧少年使節が演奏した曲は「千々の悲しみ・Mille regretz」であるという紹介で演奏し続けている。古楽を演奏する方たちもこのような間違いを是正する学びをして頂きたい。正しいキリシタン史の中でのキリシタン音楽の学びをしない限り、同じ誤りを繰り返していくことになる。

今まで誰もこの間違いを指摘してこなかったこともあるが、代わりに豊臣秀吉の前でどの曲が演奏されたかを示すこともしなかった。教会音楽やキリシタン音楽を学んだ方たちも敢えてこの問題を避けてきた。

豊臣秀吉の前で演奏したという歴然とした記述はあるが、明確にどのような曲とまで書かれていないことが原因である。想像や空想で、この曲ではなかったかと安易に言うことが許されないだけに、裏付けとなる明確な理論とキリシタン史の中からの証明、キリシタン音楽からの曲の選曲とが、一つの方向性を示すことになると考えている。この論考では、グレゴリオ聖歌の中から3曲を選んで紹介したい。

1584年(天正12)11月14日、ポルトガルのエヴォラ大聖堂で伊東マンショと千々石ミゲルが演奏したオルガン曲は、皆川達夫氏によると、アントニオ・デ・カベソン(Antonio de Cabezón・1510~1566年)のオルガン曲だと提唱された。しかし皆川氏も、どのカベソンのオルガン曲だとの断定まではされていない。カベソンのオルガン曲の中で、どの曲だと選択できなかったのだろう。ここにも想像や架空の理論、思い入れだけで判断できない限界があったと思っている。

カベソンはスペインのルネッサンス音楽の作曲家で、現存する最初期のオルガン曲集の作品を残している。カベソンの最初のオルガン曲集の出版時期も、カベソンの1566年の死後、息子の時代になってからで、到底、カベソンのオルガン曲集が日本に持ち込まれたとは考えられない。1581年(天正9)伊東マンショと千々石ミゲルが、有馬のセミナリオに入り、1582年(天正10)天正遣欧使節として長崎を発ち、1584年9月のエヴォラ大聖堂訪問までに、カベソンのオルガン曲集が日本に持ち込まれた、2人が演奏できるまでに上達できたのか。様々な歴史的疑問点が持ち上がってくる。

またカベソンのオルガン曲集が日本に持ち込まれた時期はいつだったのか。本当にカベソンのオルガン曲が日本のコレジオや教会のミサで演奏されたのかとの疑問と共に、日本に於いて、1549年(天文18)フランシスコ・ザビエル(Francisco de Javier・1551年歿)によりキリスト教が布教され始めた時期、その後、トーレス神父(Cosme de Torres)の指導のもと、山口と豊後府内(現大分市)での日本に於ける最初の布教時期・1555年以後からの発展の経緯を調べてみると、両者の間にはかなりの時間的ズレが存在していることがわかる。

また伊東マンショと千々石ミゲルが1581年(天正9)有馬のセミナリオに入学して初めて初歩的ヴァ―ジナルの訓練を始めたことを考えると、彼らはグレゴリオ聖歌の伴奏付け(和声付)程度の修得期間しかなかったことがわかる。初歩的音楽の演奏能力と技量しか持ち合わせていない二人が、高度なカベソンのオルガン曲を弾くことができたかどうか、という問題と共に、皆川氏の説も否定されている。

縦75㎝ 横51㎝ 髙田重孝所蔵

歴史的記録からの証明

1614年(慶長19)11月、キリシタン追放令によりマカオに持ち出された日本の教会・コレジオ等で使用されていた音楽関連書籍が、1616年と1632年にマカオで整理され、図書目録として残されている。

「音符を附した三つの受難書」Tria Passiona cum notis musicis

「合唱提要」一冊 um Manual de Coro

「大音楽書」三冊 Tres libros de Solfa grandes

「ローマ交誦聖歌集」一冊 um antiphonario Romano

「ドゥアルテ・ロボのミサ曲」一冊 um Libro de Missas de Duarte Lobo

*ロペス・ガイ(Lopez Gay)「キリシタン音楽・日本洋楽史序説」

キリシタン研究16輯 3~55頁 吉川弘文館

*ドゥアルテ・ロボ・Duarte Lõbo(1565年頃~1646年9月24日歿)

ドゥアルテ・ロボはポルトガルのルネサンス音楽の作曲家。幼少期の頃は不明だが、アルサヴァスAlcáçovasに生まれ、エヴォラ大聖堂の聖歌隊に属して音楽監督のマヌエル・メンデスに師事した。後にエヴォラ大聖堂のオルガニスト兼楽長に就任している。

世界遺産、右横にマカオのコレジオ跡地と遺構があり、少年使節が泊まった宿舎

1584年9月14日、少年使節は日本から2年半の歳月を掛けてポルトガルのエヴォラ大聖堂に着いた。エヴォラ大聖堂では、当時19歳になったドゥアルテ・ロボが大聖堂のオルガニストになった頃だった。9月14日は『聖十字架称賛記念日』であり、通常のミサ曲の中に『Crux Fidelis・聖なる十字架の木は』『Per signum Crucis・十字架の御印により』『O quam gloriosum・おお、天の国の栄光は』『Crucum Tuam・十字架を称えて崇める』の4曲が特別に演奏された。

伊東マンショと千々石ミゲルが演奏した聖歌

伊東マンショと千々石ミゲルがエヴァラ大聖堂の大オルガンを演奏した記録があるが、二人が演奏した聖歌も、記念日に演奏されるこの4曲だったと思われる。エヴォラ大聖堂の大オルガンは1段鍵盤で、足ペダル付きの由緒あるオルガンである。1579年(天正7)に初めて来日したヴァリニャーノ(Alessandro Valignano)巡察師が日本に持ってきた2台のポジティブオルガンは手鍵盤のみであるので、足ペダルを使うことは二人にはできなかった。後に2台のポジティブオルガンは臼杵教会と安土城教会に設置された。

とにかく、東洋の二人の少年が見事に大聖堂の大オルガンで聖歌を弾いたことに、エヴォラ大司教始め、聖職者たちは大変驚いたことだろう。

1600年・天草志岐の画学舎で竹筒のパイプオルガンが数台制作されたという記録が残されている

十字架の御しるしにより(Per signum Crucis)(第18曲目 900年頃)

聖十字架を称賛する聖歌、サクラメンタ提要の第18曲目、900年頃に成立。第4変格フリギア旋法による。

天の国の栄光は(O quam gloriosum)(第19曲目 900年頃)

聖十字架を称賛する聖歌、聖体拝領の時に歌う曲。サクラメンタ提要の第19曲目、900年頃に成立。第6変格リディア旋法による。

十字架を称えて崇める(Crucum Tuam)(800年頃ビザンティン典礼聖歌交唱歌)

聖十字架を称賛する聖歌。聖体拝領唱。東方教会(ギリシャ正教会)で編纂された交唱歌に由来する聖歌。800年代にビザンティン典礼の交唱歌集に初めて採用された。

前半は聖十字架に対する尊敬と崇拝を歌い、曲の後半部は詩編67篇2節が歌詞として歌われている。

聖なる十字架の木は(Crux Fidelis)(500年頃フォルトナトウス作詞)

500年頃の聖職者・フォルトナトウスが十字架の聖遺物の行列のために作詞した歌詞に聖歌が付けられて歌われるようになった。

ドゥアルテ・ロボは、エヴォラ大聖堂楽長就任の後、1594年までに首都リスボン大聖堂の楽長に就任している。リスボンのColégio da Claustra da Séで教鞭を執り、リスボンの神学校の音楽監督も務めている。

ドゥアルテ・ロボが作曲した「暁のミサ曲・Dum Aurora」の旋律は、パレストリーナ作曲の「暁のミサ」の旋律が主題として転用されて作られている。後年、このロボのミサ曲は日本に持ってこられ、伊東マンショが有馬のコレジオで、ドゥアルテ・ロボの作曲したミサ曲・Dum Aurora を教本として指導し、ミサに於いて演奏している。この事実を等の本人同士、伊東マンショとドゥアルテ・ロボは知っていただろうか。

1584年9月14日にエヴォラ大聖堂で初めて会った伊東マンショとドゥアルテ・ロボが、音楽のミサ曲の中で再会を果たしていることを知る人は少ない。一期一会の音楽が結んだ二人の友情の証しは、美しいミサ曲の旋律として今日まで気品に満ちた響きを我々の心の中に残している。

日本に於いての音楽教育

1556年(弘治2)7月初旬、府内(現大分市)に来日したヴィレラ(Gaspar Viela)神父と二人の修道士・ギリェルメ・ペレイラ(Guilherme Pereira)、ルイ・ペレイラ(Rui Perira)はインド・ゴアの学生だった。彼らはポルトガルから来た孤児で、ゴアの修道院で教育を受けた若い青年たちで、他国の言葉を覚えるには適切な年齢で、音楽の優れた素質と才能を持ち、グレゴリオ聖歌と「オルガン伴奏歌唱」に最も習熟していた。

ギリェルメ・ペレイラ(Guilherme Pereira)は後にイエズス会に入会して修道士となり日本に永住して宣教に生涯を捧げている。彼らが布教地・日本での典礼音楽に与えた影響は大きい。教会の音楽の発展のために有効な『グレゴリオ聖歌・canto chao』一冊、『オルガン伴奏歌唱集』一冊を所持していて、これらの聖歌楽譜により、府内での音楽教育が開始された。これらが日本に持たされた最初の典礼音楽書である。

音楽書・楽譜等は漸次増加していったが、しかしフロイス(Luís Fróis)神父は1587年(天正15)になっても依然、音楽書・楽譜に関して「日本では極めて不足している」と典礼音楽歌集の名前を列挙している。

このマカオに於いて記録された図書目録によっても、ジョョスカン・デ・プレ(Josquin Des Prez・1450~1521年)作曲の「千々の悲しみ・Mille regretz」等の世俗曲が、日本の教会内部、教育機関であるコレジオ等に於いて演奏されてこなかったことが理解され証明される。

教会とコレジオでの音楽教育

教会内部、コレジオ等の教育機関に於いては厳格にグレゴリオ聖歌を中心とした音楽教育が徹底されていた。コレジオ等の教育機関に於いては、毎日1時間の音楽教育がなされていた。それは次の主日である日曜日のミサで歌う(演奏する)グレゴリオ聖歌を準備するための練習時間であり、季節事に代わるグレゴリオ聖歌を練習してミサで歌うためにはかなりの練習が必要とされていた。

『当時のイエズス会の教会音楽に対する基本的姿勢や、ヴァリニャーノ(Alessandro Valignano)巡察師の世俗音楽および多声音楽に対する教会内での非寛容的姿勢(基本的に世俗曲等を排除する教育方針)に従って四少年の教育を担当していたメスキータ(Diego de Mesquita)神父は、当時ローマのバチカンのサン・ピエトロ大聖堂の聖歌隊監督兼教会音楽作曲家として活躍していたパレストリーナ(Giovanni Pierluigi da Palestrina・1525~1594年)の教会音楽に多大な影響を受けて、少年使節にはグレゴリオ聖歌を中心に指導したと考えられている。秀吉の前での演奏も「千々の悲しみ・Mille regretz」のような世俗音楽ではなく、グレゴリオ聖歌のなかの旋律の美しい曲がヴァリニャーノとメスキータ神父の指示によって選ばれたと考える方が妥当と思考している。』

*「キリシタンの文化」五野井隆史著 キリシタンの音楽 144~169頁

吉川弘文堂 2012年

この論考では下記の3曲の美しい旋律を持つグレゴリオ聖歌を紹介する。

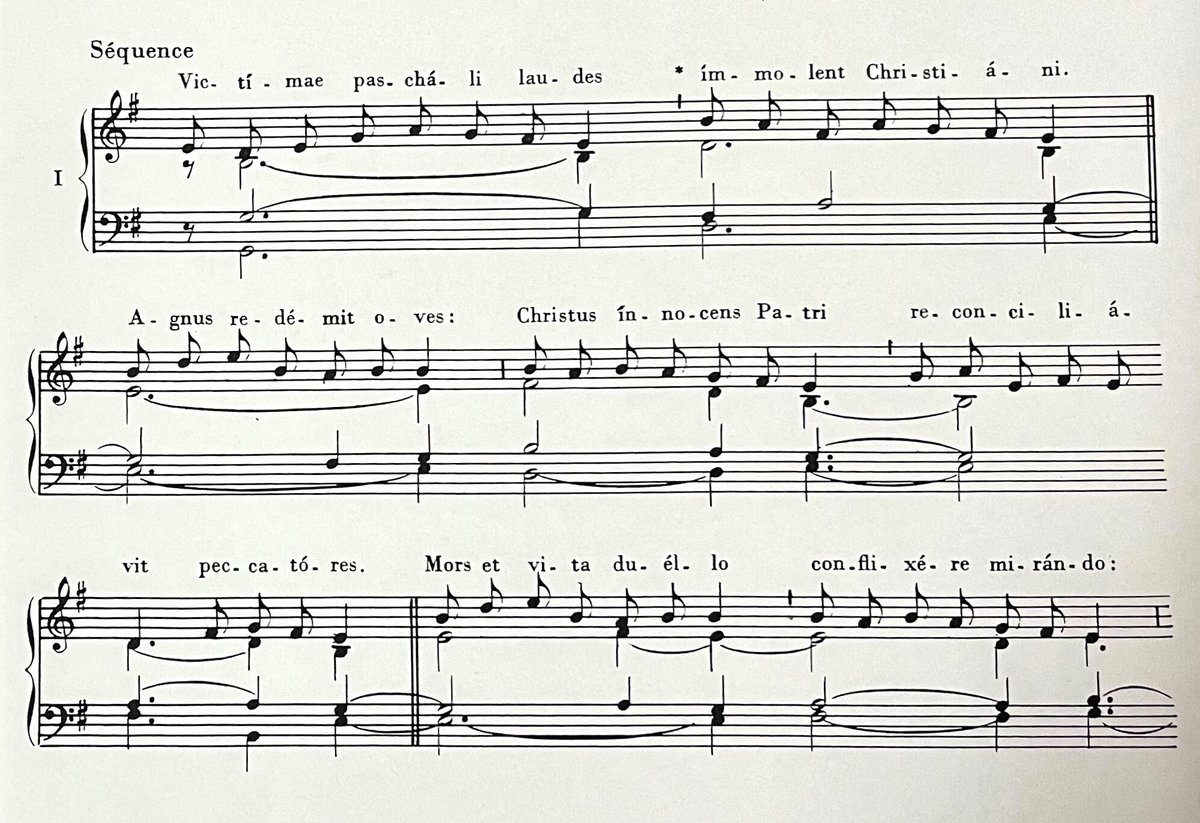

1、我らの過ぎ越し(Victimae Paschali láudes)(復活祭の続唱・グレゴリオ聖歌)

2、聖霊来りたまえ(Veni Creator Spiritus)『サクラメンタ堤要』1605年 第17曲目

3、来れ聖霊(Veni Sancte Spiritus) (聖霊降臨祭の続唱・グレゴリオ聖歌)

太閤豊臣秀吉の前で演奏した、3月3日という日付から教会暦では復活祭・イースターの期間にあたるので、グレゴリオ聖歌の中で最も美しい旋律と言われている「我らの過ぎ越し・Victimae Paschali laudes・復活祭の続唱」が歌われた可能性が最も高いと考えている。

1 我らの過ぎ越し(Victimae Paschali láudes)(復活祭の続唱・グレゴリオ聖歌)

キリストは自らの復活によって罪と死に対して真の勝利を得た。復活祭の意義はキリスト信者達が心を合わせて、キリストが死に勝利した喜びを祝うことにある。キリストの復活はすべての信者の心に死を克服する喜びと希望を与え、信仰と希望の基になっている。復活祭は降誕祭(クリスマス)と共に、キリスト教のすべての祝日の中で最も大きな中心的祝祭である。

「我らの過ぎ越し」は復活祭の続唱としてグレゴリオ聖歌の中で最も有名な曲であり、旋律は歌詞に対して音律的かつ美しく流れていく。その旋律のなだらかで優美な動きは非常に美しく復活祭の意義を高らかに歌い上げて印象的である。

「我らの過ぎ越し」はブルゴーニュ地方のヴィーボ(?~1048年没)作曲の古い復活祭のための続唱。1000年前後に作曲されたと考えられている。

旋律は教会第1旋法「ドリア調」に基づいている。

続唱について

アレルヤ唱の最後の音符に付けられた長大なメリスマ(装飾音符)から発展した続唱は、中世には広く愛好され数多くの名曲が生まれたと言われている。長大なメリスマ(装飾音符)は、華美で意味もなく長すぎるので、歌詞に即した制限された適度な気品と美しさを供えた曲のみが厳選されて残された。どのような続唱がこの時淘汰されたのか、記録と原譜が残されていないので、現在知ることができない事は残念なことである。

1545~63年のトレント公会議において、華美で意味のない装飾音符を伴う続唱は、典礼にふさわしくないとして多くの続唱が禁止され、下記の5つの続唱のみが典礼用に認められ残された。

五つの続唱

「我らの過ぎ越し」(Victimae paschali láudea・復活祭の続唱) 780頁

「来れ聖霊」(Veni Sancte Spiritus・聖霊降臨祭続唱)880頁

「シオンを讃えよ」(Lauda Sion・キリストの御聖体祝日の続唱)945頁

「Stabat Mater」(悲しみの聖母) 1634v頁

「Dies irae」(怒りの日に) 1810頁

我らの過ぎ越し(Victimae Paschali láudes)

☩ ラテン語

Victimae pascháli láudes. Immolent Christiáni. Agnus redémit óves:

Chrístus ínnocens Pátri reconcileávit peccatóres.

More et víta duello conflixére mirándo: Dux vtae mórtuus, régnat vívus.

Dic nóbis María, quid vidísti in vía? Sepúlcrum Chrísti vivéntis, et glóriam vídi resurgéntis:

Angélicos téstes, sudárium,et véstes.

Surréxit Chrístus spes méa: ptaecédet súon in Galilaéam.

Scímus Chrístum surrexísse amórtuis vere: tu nóbis, victor Rex, miserere. Amen. Allelúia.

【歌詞】

我らの過ぎ越し主は屠られた。世の罪を担いて小羊なる主は御神に執り成してくださった。

激しい戦い、死と戦いて、命の主は勝ち給うた。マリアよ、語れ。あなたが見たそのままを。

虚しい死の墓から甦り給うた主を見たことを。布(死なれたイエスを葬るときに撒いた布)のみ残り、神の栄えは満ちた。望みなる主イエスはガリラヤに歩み行かれ給うた。主は死を滅ぼし、この世を治めたもう。勝利の主よ。憐みを。アーメン。

*楽譜の出典『グラドゥアーレ・トリプレクス・Graduale Triplex 』(1979年ソレム修道院出版) 780頁、

復活祭のミサ(Offcium et Missa in die Paschae)の中の続唱(Sequentiae)

教会第1旋法ドリア旋法による。

われらの過ぎ越し(Victimae Paschali láudes)の旋律の継承

マルチン・ルター(Martin Luther・ 1483~1546年)は宗教改革(1517年)に伴い、新しくプロテスタント教会の讃美歌を作る際(1525年)に、この続唱を基に7節の有名な讃美歌を書いている。

J・S・バッハ(Johann Sebastian Bach・ 1685~1750年)は、1708年この旋律を主題にして復活祭のための有名な『カンタータ4番』を作曲している。

1713年には「コラールとオルガン小曲集・BWV599~644」を作曲、その中で、グレゴリオ聖歌の復活祭の続唱の旋律を主題としたBWV635とBWV637を作曲している。

オルガン小曲集より

① 主は死にたまえり、我が罪のため・Christ lag in Todesbanden・BWV625

② 主はよみがえり・Christus ist erstanden・BWV627

① 主は死にたまえり、我が罪のため・Christ lag in Todesbanden・BWV625

この讃美歌『主は死にたまえり、我が罪のため・Christ lag in Todesbanden・BWV625』と『主は甦り・Christ ist erstanden・BWV627』、2つの讃美歌の原曲は、グレゴリオ聖歌の復活祭の続唱・Sequentiae『我らの過ぎ越し・Victimae Paschali laudes』である。

キリストは自らの復活によって罪と死に対して真の勝利を得た。復活祭の意義はキリスト信者達が心を合わせて、キリストが死に勝利した喜びを祝うことにある。キリストの復活はすべての信者の心に死を克服する喜びと希望を与え、信仰と希望の基になっている。復活祭は降誕祭(クリスマス)と共に、キリスト教のすべての祝日の中で最も大きな中心的祝祭である。

『我らの過ぎ越し』は復活祭の続唱としてグレゴリオ聖歌の中で最も有名な曲であり、旋律は歌詞に対して音律的かつ美しく流れていく。その旋律のなだらかで優美な動きは非常に美しく復活祭の意義を高らかに歌い上げて印象的である。

旋律は教会旋法第1旋法『ドリア調』に基づいている。アレルヤ唱の最後の音符に付けられた長大なメリスマから発展した続唱は、中世には広く愛好され数多くの名曲が生まれたと言われている。しかし1545~63年のトレント公会議において、典礼にふさわしくないとして多くが禁止された。

『我らの過ぎ越し』『来たれ聖霊』(Veni Sancte Spiritus・聖霊降臨祭続唱)『シオンを讃えよ』(Lauda Sion・キリストの御聖体祝日の続唱)と共に5曲のみが典礼用に認められ残された。『我らの過ぎ越し』はブルゴーニュのヴィーボ(?~1048年没)作曲の古い復活祭のための続唱。グレゴリオ聖歌中、最も美しく有名な曲。

マルチィン・ルター(Martin Luther 1483~1546年)は、この続唱の歌詞を基に歌詞を7節に拡大して讃美歌を書いている。

旋律もグレゴリオ聖歌のSequentiae『我らの過ぎ越し・Victimae Paschali laudes』と比べると、確かに旋律の雰囲気は似ているが、新しく創作されたのではないかと思うほど旋律に変更が加えられている。原曲に比べると、旋律がドイツ語の歌詞化に伴い簡略化されている。

このルターの編曲した讃美歌は、パンフレットの形で流布した後、1524年の刊行されたプロテスタントの最初の2種類の讃美歌集に収録された。力強いドリア調で書かれている讃美歌はルターの復活祭に対する強い思いと信念が表れている。

J・S・バッハ(Johann Sebastian Bach 1685~1750年)は、ルターのこの復活祭のための讃美歌の全7節すべての歌詞に、1708年このルターの旋律を主題にして復活祭のための有名なカンタータ4番(BWV 4)を作曲している。

J・S・Bach 『教会カンタータ 4番、158番』

コラール編曲、695、718。 4声コラール集 BWV277~279.

Evangelisches Gesangbuch 1993年版【ドイツ・プロテスタント讃美歌集】第101番

J・S・Bach,389 Choralgrsange 38~41番。

日本で出版されている『我らの過ぎ越し』旋律と歌詞

讃美歌21 317番. ルーテル教会讃美歌 97番。バプテスト教会新生讃美歌 238番。

原曲・Graduale Triplex・グラドゥアーレ・トリプレクス、ソレム出版1979年版 780頁(訳詞・髙田重孝訳)

② 主はよみがえり・Christus ist erstanden・BWV627

この讃美歌『主は甦り・Christ ist erstanden・BWV627』と『主は死にたまえり、我が罪のため・Christ lag in Todesbanden・BWV625』、

この2つの讃美歌の原曲は、グレゴリオ聖歌の復活祭の続唱・Sequentiae『我らの過ぎ越し・Victimae Paschali laudes』である。

中世の時代、復活祭のミサの中で復活祭の続唱・Sequentiae『我らの過ぎ越し・Victimae Paschali laudes』の後で、この讃美歌がドイツ語で続いて歌われていた。教会初期の時代から礼拝や典礼における会衆参与の例である。

歌詞も旋律もオーストリアやドイツ南部のバイエルン地方に起源を持ち、当時の記録から12世紀までさかのぼることができる。ボヘミヤ兄弟教会の教会音楽を担当していたM,ヴァイセ(M,Weibe,1488~1534)の作詩で、ヴァイセは14世紀のラテン語のイエスの受難の詩『Patris sapientia,veritas divina・父の知恵、真実の神』をドイツ語に翻訳して1531年に出版されたボヘミヤ兄弟団の最初の讃美歌集に収録されている。ラテン語からチェコ語に、更にチェコ語からドイツ語に翻訳した。

旋律は復活祭の続唱・Sequentiae『我らの過ぎ越し・Victimae Paschali laudes』とほぼ同じような旋律で、各節の最後に『主よ、憐れみたまえ・キリエ・エレイソン・Kyrie eleison』の変形であるドイツ語の『キリエライス・Kyrie eleis!』が挿入されている。中世の時代、会衆が参与した讃美歌の原型・教会会衆歌の最も古い形である。ドイツでは復活祭から昇天祭まで歌われる。ドイツにおける最も古いキリスト教最大の復活祭讃歌である。

J・S・Bach『教会カンタータ 66番』

4声コラール集 BWV 276.

Evangelisches Gesangbuch 1993年版【ドイツ・プロテスタント讃美歌集】第99番

J・S・Bach, 389 Choralgrsange 36番。

原曲と原歌詞が掲載されている日本の讃美歌

讃美歌21 316番。ルーテル教会讃美歌103番。聖公会聖歌集180番。

バプテスト教会新生讃美歌239番。(訳詞・髙田重孝訳)

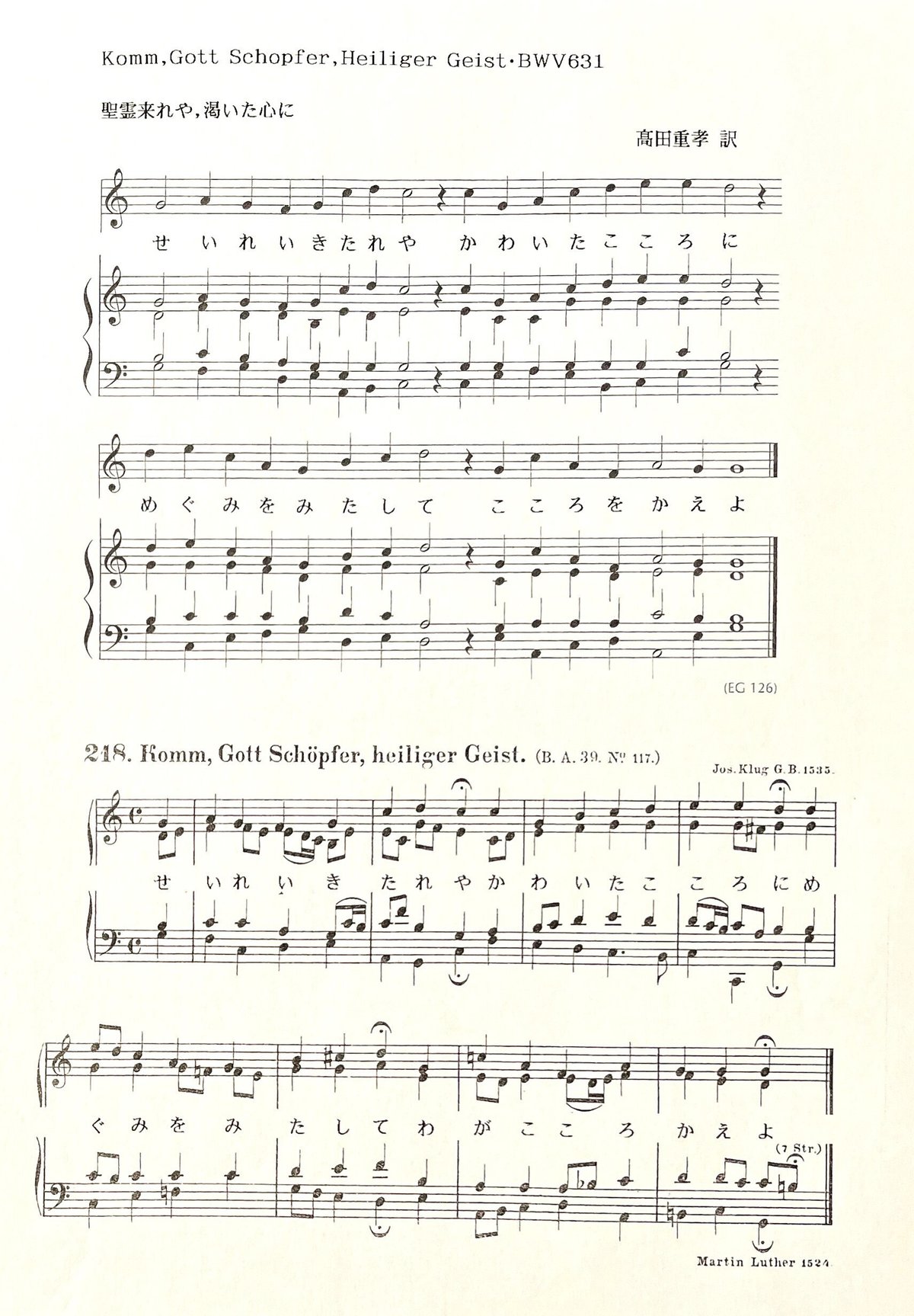

2、聖霊来りたまえ(Veni Creator Spiritus・原曲 グレゴリオ聖歌)

「来れ聖霊」(Veni Sancte Spiritus(聖霊降臨祭の続唱・グレゴリオ聖歌)と共にグレゴリオ聖歌の聖霊讃歌の中で最も古い讃歌。850年頃から歌われ始めた古い歴史と伝統を持っている。

聖霊来りたまえ(Veni Creator Spiritus・原曲 グレゴリオ聖歌)

☩ ラテン語・聖霊来りたまえ

1 Veni Cre átor Sp íritus, Méntes tuórum vísita: Imple supérna grátia

Quae tu creásti péctora.

2 Qui díceris Paráclitus, Altíssmi donum Déi, Fons vívus ignis caritas,

Et spiritális únctio.

3 Tu septifórmis mú寝れ、Dígitus patétus patérnae déxterae,

Tu rite promíssum Pátris, Sermóne dítans gúttura.

4 Accénde Iúmen sénsibus, Infúnde amórem córdibus,

Infírma nóstri corporis Virtúte fírmans pérpeti.

5 Hóstem repéllas lóngius, Pacémque dónes prónes prótinus:

Ductóre sic te praévio Vitémus ómne nóxium.

6 Per te sciámus da Pátrem, Noscámus atque Fílium,

Téque utriúsque Spíritum Credámus ómui témpore.

7 Déo Pátri sit glória, Et Fílio, qui a mórtuis Surréxit, ac Paráclito,

In saeculórum saécula. Amen.

【歌詞】

1 創造主である聖霊よ、来てください。あなたを信じる者の心に来てください。

2 慰め主と呼ばれ、いと高き(至高なる)神の賜物、命の泉、

火と愛である聖霊を注ぐ神。

3 七つの賜物を給うあなた(聖霊)は御父の右にある指、

御父の約束されたことを言葉にして喉を豊かに潤してくださる。

4 感覚に光を照らして、心に愛を注いでください。

私たちの体の弱さを永遠の力で強めてください。

5 敵を遠くに退けて、絶えず平和を授けてください。あなたは先に立つ導き手、我等は総ての害から逃れることができます。

6 あなたにより、御父を知ることができ、御子を覚え、二人から(父とキリスト)遣わされる聖霊を、いつも信じることができますように。

7 栄光は、父と子と聖霊と共に、初めのように今もいつも世々に限りなく。

作者は確定的ではないがラバヌス・マウルスRabanus Maurus(776頃~856)ドイツ・マインツの大司教と推定されている。マウルスはドイツ、マインツの生まれ、ベネディクト会修道院に入り、修道院の教師となり、後に院長を務めた。

仁徳の人で、マインツの大司教を務めた。彼の名、マウルスは聖ベネディクトの弟子である聖マウルに由来している。マウルスはドイツ教育制度の創始者として知られ詩人としても有名であるが詩歌は少なく、この歌がカトリック教会において占めた地位は「Te Deum」に次ぎ中世においては特に威儀を整え,鐘,香、灯明等と共に歌われた。

旋律は本来、アンブロシウス聖歌の中の復活祭の讃歌『今日は神の作られた日・Hicest diesversus Dei』につけられていたものが転用されて、この歌詞と結びついて歌われたと推測されている。

10世紀後半から歌われ始めた単旋律聖歌である。聖霊降臨祭の『夕べの祈り』や『第3時課・使徒たちが聖霊を受けた時間にあたる午前9時に行われる聖務日課』に歌われ始めた。

11世紀からは聖職者任職式等、教会会議、戴冠式,聖別式等、教会の最も厳粛な式典・ミサに於いて用いられるようになった。単純な3節の有節形式による讃歌で、旋律も平易で暗記しやすく、当時の一般信徒達によって広く愛唱されていたと推測される。

教会第8旋法『ヒポミキソ・リディア調』による。ヒポミキソ・リディア調は第7音が半音下がった教会旋法である。

日本においては『サクラメンタ堤要』1605年(慶長10年)『長崎イエズス会の日本のコレジオにて』発行された『教会の秘跡を授けるための手引き』に掲載されている。本の目的は『その管轄下にある司祭用に』と明記されている。日本で初めて2色刷りによって19曲のグレゴリオ聖歌が印刷された。

我が国最初の印刷楽譜であるこのサクラメンタ堤要には、葬儀のための聖歌13曲と司教の管区教会訪問の時のための聖歌6曲が印刷されている。

聖霊来りたまえ(Veni Creator Spiritus)は、サクラメンタ提要に採用された曲で、司教が公に教会を訪問する時の儀式のための6つの聖歌の第4曲目、全曲の第17曲目に印刷されて、日本のキリシタンたちにも広く知られ愛唱されていた。

当然、1580年(天正8)島原の有馬に開校したセミナリオの第1期生として入学した4人の少年たちは、初めから音楽教育として「聖霊来りたまえ(Veni Creator Spiritus)」グレゴリオ聖歌を学び歌っていた。少年使節としてヨーロッパへ行く前から、この曲は馴染みのある親しい名曲だった。

1524年、ドイツ、エルフルトで出版されたプロテスタントの最初の讃美歌集にもこの旋律と歌詞が採用されているが、原曲に比べると、旋律がドイツ語の歌詞化に伴い簡略化されている。

聖霊来りたまえ、渇いた心に・Komm,Gott Sch öpfer, Heiliger Geist・BWV631(オルガン小曲集・J・S・Bach)

Evangelisches Gesangbuch 1993年版【ドイツ・プロテスタント讃美歌集】第126番

J・S・Bach,389 Choralgrsange 218、219番。

原曲・Graduale Triplex・グラドゥアーレ・トリプレクス、ソレム出版1979年版 885~886頁(歌詞・髙田重孝訳)

原曲と原歌詞が掲載されている日本の讃美歌

讃美歌21 339番、聖公会聖歌集 298番、ルーテル教会讃美歌 120番、

原歌詞のみ 旧・讃美歌178番、讃美歌21 340番

3 来れ聖霊(Veni Sancte Spiritus) (聖霊降臨祭の続唱・グレゴリオ聖歌)「聖霊来りたまえ」(Veni Creator Spiritus)の聖歌と共にグレゴリオ聖歌の聖霊讃歌の中で最も有名な聖霊降臨祭のための続唱。

☩ ラテン語・来れ聖霊(Veni Sancte Spiritus)

Veni Sancte Spítus, Et emítte caélitus Lucis tuae radium.

Veni pater pauperum, Veni dator múnerum, Veni lumen córdium.

Consolátor óptime, Duícis hospes ánimae, Dulce refrigérium.

In labóre réquies, In aestu tempéries, In fletu solatium.

O lux beatíssima, Reple cordis íntima Tuórum fidélium.

Sine tuo númine, Nihil est in hómine, Nihil est innóxum.

Lava quod est sórdidum, Riga quod est áridum, Sana quod est sáucium.

Flecte wuod est rígidum, Fove wuod est frígidum, Rege quod est dévium.

Da tuis fidélibus, In te confidéntibus, Sacrum septenárium.

Da virtutis méritum, Da salútis éxitum, Da perénne gáudium.

Amen. Allelúia.

【歌詞】

1 聖霊、来てください。天よりあなたの輝く光を送ってください。

2 貧しい人々の父、贈り物を与える方、心の光、

3 最高の慰め主、魂が愛する神、優しい慰め、

4 労働の時の休息、暑熱を和らげ、悲しい時の慰め、

5 恵み溢れる光、あなたを信じる者の心の内を満たしてくださる。

6 あなたの導き無くしては、人にとっては害あるものだけです。

7 汚れたものを清めて、乾いたものを潤し、傷ついたものを癒してください。

8 堅い心を和らげ、冷たいものを温め、道からそれたものを正しく導いてください。

9 あなたを信じてより頼む者に七つの賜物を与えて下さい。

10 徳ある人に報いを、終末の時に救いを、永遠の喜びを与えて下さい。

アーメン。アレルヤ。

楽譜の出典は『グラドゥアーレ・トリプレクス・Graduale Triplex 』(1979年ソレム修道院出版) 880頁、

聖霊降臨祭のミサ(In Festo Pentecostes)の中の続唱(Sequentiae)

教会第1旋法ドリア旋法による。

復活祭に続く50日後の聖霊降臨祭の中心となる主題を見事に歌い上げている。流麗な文体、凝縮された思想を表す簡潔性、優美な構成等、すべてがこの歌をグレゴリオ聖歌の中で最高の地位に就かしめて黄金の続唱とも呼ばれている。

作詞者はスティファン・ラングトン・Stephen Langton (? ~1228) 英国カンタベリー大司教に1207年に任命されて1228年に死去した。この続唱が文献に現れるのは1250年以後であり、正式にグレゴリオ聖歌の中で聖霊降臨祭用として採用されたのは1570年以後のことである。

天正遣欧少年使節がヨーロッパを訪れた1582年~1590年(天正10~18年)8年6ヵ月の間に、来れ聖霊(Veni Sancte Spiritus)(聖霊降臨祭の続唱・グレゴリオ聖歌)を歌う機会は確実にあった。正式にグレゴリオ聖歌の中で聖霊降臨祭用として採用されたのは1570年以後であったので、既に少年たちが、来れ聖霊(Veni Sancte Spiritus)を熟知して歌っていたことは史料からも証明される。新しくグレゴリオ聖歌に採用されたこの名曲を心から讃美していたことは確かだった。

日本の讃美歌には来れ聖霊(Veni Sancte Spiritus)(聖霊降臨祭の続唱・グレゴリオ聖歌)の旋律も歌詞も採用されていない。カトリック聖歌伴奏集にも採用がない。

この様な素晴らしいグレゴリオ聖歌の名曲がキリスト教教会と礼拝とにおいて歌われないことは非常に残念な事であるし、音楽伝統文化の継承の点からも著しい損失と考えている。次の時代の讃美歌を作成する機会があるならば、古き伝統に属するグレゴリオ聖歌の名曲等を真摯に学んで、神に捧げる真の伝承聖歌を継承していただき、新しい時代にも生き続ける聖歌や讃美歌を網羅した、素晴らしい歌集・讃美歌を創作して頂きたいと心から願っている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?