天正遣欧少年使節の伊東マンショと千々石ミゲルが1584年(天正12)9月14日、ポルトガルのエヴォラ大聖堂で演奏した4つの聖歌について

天正遣欧少年使節の伊東マンショと千々石ミゲルが1584年(天正12)9月14日、ポルトガルのエヴォラ大聖堂で演奏した4つの聖歌について

今年、2023年4月1日に『太閤・豊臣秀吉の京都聚楽第で天正遣欧少年使節が御前演奏した曲について』をnoteに掲載した。その中でグレゴリオ聖歌より3曲選んで紹介した。

1590年(天正18)7月、8年6ヶ月の長旅を終えて日本に帰国した天正遣欧少年使節が、1591年(天正19)3月3日、太閤豊臣秀吉の京都聚楽第で御前演奏して歌われた歌は、これまでジョスカン・デ・プレ(Josquin Des Prez・1450~1521年)作曲の「千々の悲しみ・Mille regretz」と皆川達夫氏により提唱されてきたが、近年キリシタン音楽研究の発展に伴いこの説は否定され見直されている。

しかし現在に至るまで、古楽合奏のコンサートに於いて、太閤豊臣秀吉の前で天正遣欧少年使節が演奏した曲は「千々の悲しみ・Mille regretz」であるという紹介で演奏し続けている。古楽を演奏する方たちもこのような間違いを是正する学びをして頂きたい。正しいキリシタン史の中でのキリシタン音楽の学びをしない限り、このような誤りを繰り返していくことになる。

今まで誰もこの間違いを指摘してこなかったこともあるが、代わりに豊臣秀吉の前でどの曲が演奏されたかを示すこともしなかった。教会音楽やキリシタン音楽を学んだ方たちもこの問題は敢えて避けてきた。

イエズス会の記録の中に、豊臣秀吉の前で演奏したという歴然とした記述はあるが、明確にどのような曲とまで書かれていないことが原因である。

想像や空想で、この曲ではなかったかと安易に言うことが許されないだけに、裏付けとなる明確な理論とキリシタン史の中からの証明、キリシタン音楽からの曲の選曲とが、これらの問題点に対する一つの方向性を示すことになると考えている。私たちの見解はひとつのたたき台として考えていただければ幸いです。

1584年9月14日、ポルトガルのエヴォラ大聖堂で伊東マンショと千々石ミゲルが演奏したオルガン曲は、皆川達夫氏によると、アントニオ・デ・カベソン(Antonio de Cabez ón 1510~1566年)のオルガン曲だと提唱された。しかし、皆川氏も、どのカベソンのオルガン曲だとの断定まではされていない。カベソンのオルガン曲の中でどの曲だと選択できなかったのだろう。ここにも想像や架空の論理だけで判断できない限界があったと思っている。

カベソンはスペインのルネサンス音楽の作曲家で、現存する最初期のオルガン作品を残している。カベソンの最初のオルガン曲集の出版時期も、カベソンの1566年の死後、息子の時代になってからであり、到底、その曲集が日本に届いたとは考えられない。伊東マンショと千々石ミゲルが1584年9月のエヴォラ大聖堂訪問までに、カベソンのオルガン曲が日本へ持ち込まれ、演奏できるまでに上達できたのか。様々な歴史的疑問が持ち上がってくる。

また、カベソンのオルガン曲が日本に持ち込まれた時期はいつだったのか、本当にカベソンのオルガン曲が日本のコレジオや教会で演奏されたのかとの疑問と共に、キリスト教がザビエル(Francisco de Javer・1551年没)により、日本で布教開始された時期、トーレス神父(Cosme de Torres)の指導のもと、山口と豊後府内(現大分市)での日本における最初の布教時期・1555年以後からの発展を調べてみると、両者の間にはかなりの時間的ズレが存在していることがわかる。

また音楽的演奏能力の問題点・有馬のセミナリオに於いて初歩のヴァージナル演奏の経験・グレゴリオ聖歌の伴奏をできる程度の習得期間しかなかったし、初歩の技量しか持ち合わせていない伊東マンショと千々石ミゲルが、高度なカベソンのオルガン曲を弾くことができたかどうか、という問題と共に、この皆川氏の説も否定されている。

豊臣秀吉の前で演奏したと考えられるグレゴリオ聖歌を3曲紹介したが、それとは別に、1584年ポルトガルのエヴォラ大聖堂で伊東マンショと千々石ミゲルが演奏したと思われる9月14日の「十字架称賛記念日」に演奏する特別な4曲の聖歌の題名だけを紹介したが、その聖歌はどの様な聖歌だったのか。どうしたらその聖歌の楽譜を入手することができるのか。日本語訳はあるのか等の問い合わせを頂いた。

この4曲の聖歌についてできる限り詳しく説明をしたい。

私と花岡聖子は『Crux Fidekis・十字架の木は総てに勝る』

(McLaughlin&Reilly Co. Boston出版社)の1曲だけは楽譜を入手しているが、他の3曲については楽譜が出版されてないようなので、独自にグレゴリオ聖歌の旋律に沿った伴奏譜を創作和声付して、キリシタンコンサートで紹介している。演奏ではヴァ―ジナルを伴奏に使用しているが、できればポジティブオルガン(小型オルガン)伴奏の方が持続音の点で、これらの聖歌には相応しいと思っている。グレゴリオ聖歌は同じ音で長い歌詞(聖句)を朗読するように歌うため、どうしても持続音が長くなっている。そのためヴァ―ジナルでの伴奏となると持続音が短いので、ひとフレーズごとに和音を入れなくてはならなくなり伴奏が煩雑になってしまう。

1582年(天正10)2月、ヴァリニャーノ(Alessandro Valignano)巡察師が率いた天正遣欧少年使節は長崎の港から最初の帰港地・マカオに向けて出発した。4少年の教育係としてメスキータ(Diego de Mesquita)神父が同行した。

その1年前、1581年(天正9)に有馬に初めて開校したセミナリオの第1期生として入学した4少年は、既にセミナリオに於いてかなりの音楽的訓練を受けていて、当時セミナリオに設置されていたヴァ―ジナルにより、グレゴリオ聖歌の和声付(伴奏付)の訓練を受けていたと考えられる。基本的に4少年が学んでいた教会音楽は、次の週の主日に演奏するグレゴリオ聖歌の伴奏であった。

貴重なレバノン杉(香木)で制作されたヴァージナル・八王子市・山野辺暁彦氏制作

花岡聖子所蔵

ふいご上部には鉛の錘が付いていて自動的(安定的)に落下して風を送る仕組みになっている

パイプオルガンの背後に2つのふいごが付いていて風を送る仕組み・天草コレジオ館所蔵

当時の帆船は貿易風により航海をしていたために、インドのゴアに向けての風待ちのためにマカオに於いて10ヶ月の滞在をしている。10ヶ月の期間、4少年はセント・ポール大聖堂(世界遺産になっている聖堂の前壁・ファサード)の道を隔てて右横にあるイエズス会の本部兼宿舎に滞在して勉学に励んだ。当然、音楽の訓練は、有馬のセミナリオと同じカリキュラム(講義内容)によって学んでいる。船上でも勉学は可能な限り続けられ、ラテン語、ポルトガル語、神学と教理、哲学、音楽等、勉学は継続されている。

マカオは伊東マンショ、中浦ジュリアンにとって第2の故郷ともいえる街で、日本への帰りの船は、豊臣秀吉の禁教令の発行もあり、ヴァリニャーノ巡察師は、どの様な形で日本へ帰るかの思案をさせられ1年11ヶ月の滞在を余儀なくされている。結局、妥協案としてインド副王の表敬訪問という形で、日本への帰国が実現している。

伊東マンショと中浦ジュリアンは1601年~1603年(慶長5~8)の約3年間、倫理神学を学ぶためと司祭になる準備のために、再度マカオに渡航している。

天正遣欧少年使節は2年半後の1584年(天正12)8月にポルトガルのリスボンに到着。ヨーロッパでのローマ教皇に謁見する旅がいよいよ始まった。ポルトガル、スペイン、イタリアの各都市を回り、4少年は見聞を広めている。

1584年(天正12)9月14日、天正遣欧少年使節4名の一行は日本から2年半の歳月を掛けてポルトガルのエヴォラ大聖堂に着いた。エヴォラ大聖堂では、当時19歳になったドゥアルテ・ロボが大聖堂のオルガニストになった頃だった。

9月14日は『聖十字架称賛記念日』であり、通常のミサ曲の中に下記の4曲が特別に演奏された。

『Crux Fidelis・聖なる十字架の木は』

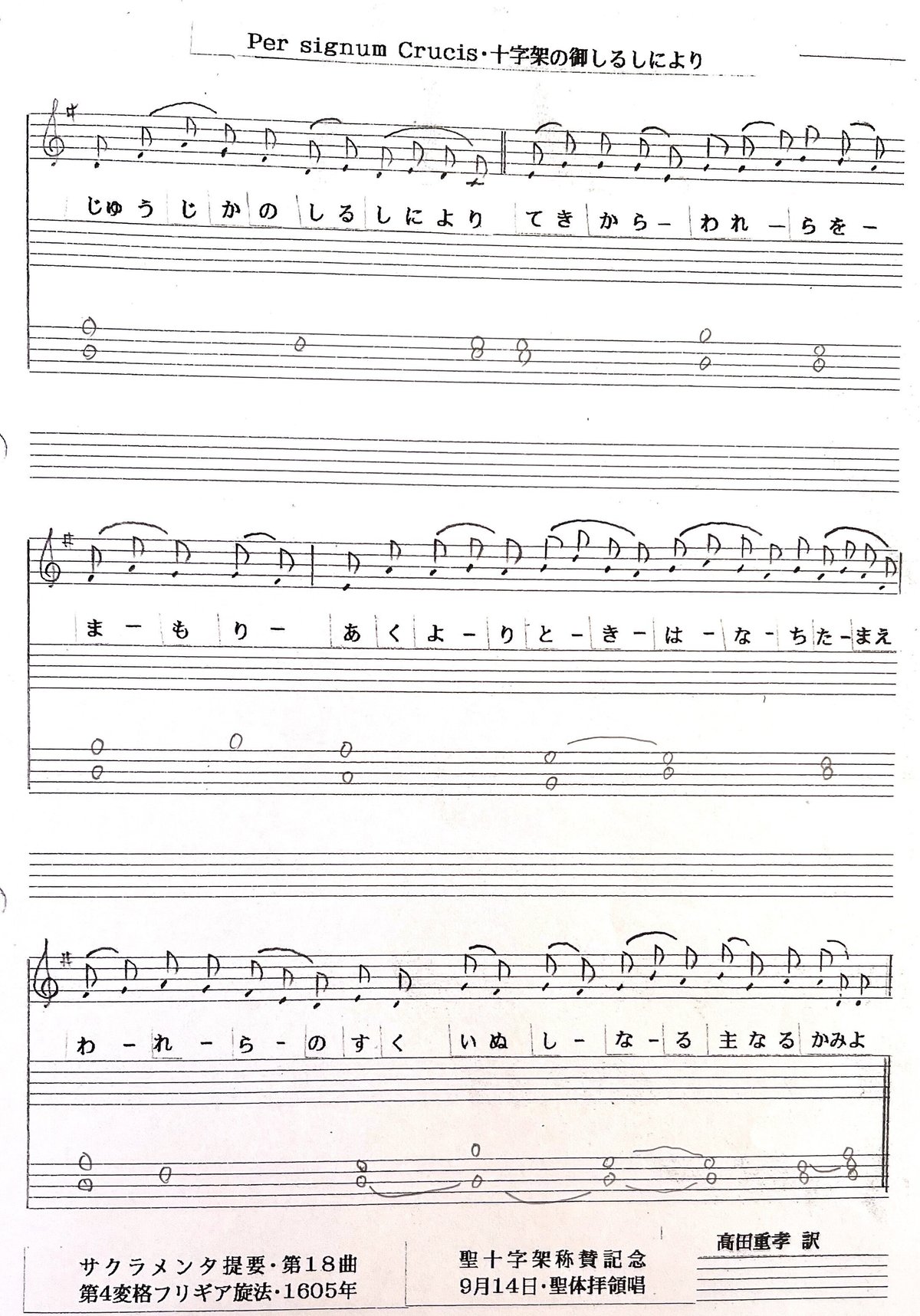

『Per signum Crucis・十字架の御印により』

『O quam gloriosum・おお、天の国の栄光は』

『Crucum Tuam・十字架を称えて崇める』(McLaughlin&Reilly Co. Boston出版社)

伊東マンショと千々石ミゲルが演奏した聖歌

伊東マンショと千々石ミゲルがエヴァラ大聖堂の大オルガンを演奏した記録があるが、二人が演奏した聖歌も、記念日に演奏されるこの4曲だったと思われる。エヴォラ大聖堂の大オルガンは1段鍵盤で、足ペダル付きの由緒あるオルガンである。

1579年(天正7)に初めて来日したヴァリニャーノ(Alessandro Valignano)巡察師が日本に持ってきた2台のポジティブオルガンは手鍵盤のみであるので、エヴォラ大聖堂のオルガンの足ペダルを使うことは二人にはできなかった。ヴァリニャーノ神父が持参してきた手鍵盤のみの2台のポジティブオルガンは豊後の臼杵教会と安土城教会に設置された。

何故臼杵教会と安土城教会にオルガンが設置されたのだろうか?

臼杵教会はキリシタン大名であり、当時のキリスト教会の大きな保護者であり支援者だった大友宗麟の集う教会だった。安土城教会は、当時天下布武を掲げていた権力者・織田信長の安土城の麓にある教会で、織田信長も時々、教会を訪問して音楽に耳を傾けている。大友宗麟、織田信長、この二人のキリスト教会への支援と支持を取り付けるために、ヴァリニャーニは敢えて臼杵教会と安土城教会を選択してオルガンを配置したと思われる。

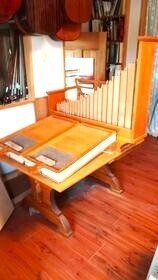

*冒頭のパイプオルガンの複製品の写真を参考してください。

日本に持ってこられた最初のパイプオルガンの原型が想像できると思います。あるいは足無しの卓上に置いて演奏された形だったかもしれません。

下記のパイプオルガンはアーリー・ミュウジック社製の初期のパイプオルガンにふいご部分を連結する形に改造されたパイプオルガンです。

平山照秋氏の改造されたパイプオルガンです。

とにかく、東洋の二人の少年が見事に大聖堂の大オルガンで聖歌を弾いたことに、エヴォラ大司教始め、聖職者たちは大変驚いたことだろう。

曲目説明

十字架の御しるしにより(Per signum Crucis)(第18曲目 900年頃)

聖十字架を称賛する聖歌、サクラメンタ提要の第18曲目、900年頃に成立。第4変格ヒポフリギア旋法による旋律。

教会を訪問した高位の聖職者が聖人の遺物、聖柩の前に進むときに歌われる聖歌。この聖歌は聖十字架称賛記念日・9月14日のミサの中の聖体拝領唱として歌われている。

ラテン語

Per signum crucis de inimicis nostris, libera nos, Deus noster.

訳詞

十字架の御しるしにより、私たちを敵から解き放ちたまえ。私たちの神よ。

*原譜・四線譜楽譜の出典『グラドゥアーレ・トリプレクス・Graduale Triplex 』(1979年ソレム修道院出版)Communions 1457頁

天の国の栄光は(O quam gloriosum)(第19曲目 900年頃)

聖十字架を称賛する聖歌、聖体拝領の時に歌う曲。サクラメンタ提要の第19曲目、900年頃に成立。第6変格リディア旋法による旋律。

教会を訪問した高位の聖職者が聖人の遺物、聖柩の前で儀式をするときに歌われる聖歌。

ラテン語

O quam glorisum est regnum, in quo cum Christo gaudent omnes sancti, amicti stolis albis, Sequuntur agnum quocumque ierit.

訳詞

おお、天の御国は、なんと栄光に満ちていることだろうか、御国では、すべての聖人たちはキリストと喜びをともにする。聖人たちは白い衣を身にまとい、子羊(キリスト)の後を、どこへでも付き従う。

*原譜・四線譜楽譜の出典『グラドゥアーレ・トリプレクス・Graduale Triplex 』(1979年ソレム修道院出版)Antiphonarum 1732頁

十字架を称えて崇める(Crucum Tuam)

(800年頃ビザンティン典礼聖歌交唱歌)

聖十字架を称賛する聖歌。聖体拝領唱。東方教会(ギリシャ正教会)で編纂された交唱歌に由来する聖歌。800年代にビザンティン典礼の交唱歌集に初めて採用された。

前半は聖十字架に対する尊敬と崇拝を歌い、曲の後半部は詩編67篇1節が歌詞として歌われている。Antiphonarum・聖務日課のための聖歌集に属する聖歌。第4変格ヒポフリギア旋法による旋律

ラテン語

Crúcem túam adorámua, Dómine: et sánctam resurrectiónem túam laudámua et glorificámus: ecce enim propter lignum vénit gáudium in univérso múndo.

Ps. Déus misereátur nóstri, et benedícat nóbis: illúminet vúltum súum super nos, Et misereátur nóstri.

訳詞

主よ、私たちはあなたの十字架を崇拝いたします。あなたの聖なる復活を褒め称えます。見よ、なぜならこの十字架の木に拠って、全ての世界に喜びが訪れたのだから。

詩編67編1節

神が私たちを憐れみ、私たちを祝福して下さいますように。

私たちの上にその御顔を輝かせ、私たちを憐れんでくださいますように。

*原譜・四線譜楽譜の出典『グラドゥアーレ・トリプレクス・Graduale Triplex 』(1979年ソレム修道院出版)Tempure Passionis Hymnus 741頁

Cruncem Tusm・日本語訳・伴奏譜 1頁目

聖なる十字架の木は(Crux Fidelis)(500年頃フォルトナトウス作詞)

500年頃の聖職者・フォルトナトウスが十字架の聖遺物の行列のために作詞した歌詞に聖歌が付けられて歌われるようになった。

第1正格ドリア旋法による旋律。

ラテン語

Crux fidélis, inter ónes Arbor úna nóbilis: Núlla sílva tálem profert,Frónde, Flóre, gérmine: Dúlce lignum, dúlces elávos, Dúlce póndus sústinet.

訳詞

真実の十字架。聖なる十字架の木は全てに勝る。唯一の尊い高貴な十字架である。その十字架の木の葉、その実はなんと尊いことだろう。優しい十字架。麗しい十字架の釘。主キリストの体を支える。

*原譜・四線譜楽譜の出典『グラドゥアーレ・トリプレクス・Graduale Triplex 』(1979年ソレム修道院出版)Tempure Passionis Hymnus 742頁

*McLaughlin&Reilly Co. Boston出版

*ドゥアルテ・ロボ・Duarte Lõbo(1565年頃~1646年9月24日歿)

ドゥアルテ・ロボはポルトガルのルネサンス音楽の作曲家。幼少期の詳しいことは不明だが、アルサヴァスAlcáçovasに生まれ、エヴォラ大聖堂の聖歌隊に属して音楽監督のマヌエル・メンデスに師事した。ロボは幼少期にエヴォラ大聖堂付きの少年合唱隊員として音楽教育を受け、特にオルガン演奏に秀でていて、伊東マンショたちの天正遣欧少年使節が訪れたエヴォラ大聖堂では、当時19歳になったドゥアルテ・ロボが大聖堂のオルガニストになった頃だった。ロボは後にエヴォラ大聖堂のオルガニスト兼楽長に就任している。

ドゥアルテ・ロボは、エヴォラ大聖堂楽長就任の後、1594年までに首都リスボン大聖堂の楽長に就任している。リスボンのColégio da Claustra da Séで教鞭を執り、リスボンの神学校の音楽監督も務めている。

ドゥアルテ・ロボが作曲した「暁のミサ曲・Dum Aurora」の旋律は、パレストリーナ作曲の「暁のミサ」の旋律が主題として転用されて作られている。後年、このロボのミサ曲は日本に持ってこられ、伊東マンショが有馬のコレジオで、ドゥアルテ・ロボの作曲したミサ曲・Dum Aurora を教本として指導し、ミサに於いて演奏している。この事実を等の本人同士、伊東マンショとドゥアルテ・ロボは知っていただろうか。

1584年9月14日にエヴォラ大聖堂で初めて会った伊東マンショとドゥアルテ・ロボが、音楽のミサ曲の中で再会を果たしていることを知る人は少ない。一期一会の音楽が結んだ二人の友情の証しは、美しいミサ曲の旋律として今日まで気品に満ちた響きを我々の心の中に残している。

歴史的記録からの証明

1614年(慶長19)11月、キリシタン追放令によりマカオに持ち出された日本の教会・コレジオ等で使用されていた音楽関連書籍が、1616年と1632年にマカオで整理され、図書目録として残されている。

「音符を附した三つの受難書」Tria Passiona cum notis musicis

「合唱提要」一冊 um Manual de Coro

「大音楽書」三冊 Tres libros de Solfa grandes

「ローマ交誦聖歌集」一冊 um antiphonario Romano

「ドゥアルテ・ロボのミサ曲」一冊 um Libro de Missas de Duarte Lobo

*ロペス・ガイ(Lopez Gay)「キリシタン音楽・日本洋楽史序説」

キリシタン研究16輯 3~55頁 吉川弘文館

1556年(弘治2)7月初旬、府内(現大分市)に来日したヴィレラ(Gaspar Viela)神父と二人の修道士・ギリェルメ・ペレイラ(Guilherme Pereira)、ルイ・ペレイラ(Rui Perira)はインド・ゴアの学生だった。彼らはポルトガルから来た孤児で、ゴアの修道院で教育を受けた若い青年たちで、他国の言葉を覚えるには適切な年齢で、音楽の優れた素質と才能を持ち、グレゴリオ聖歌と「オルガン伴奏歌唱」に最も習熟していた。

ギリェルメ・ペレイラ(Guilherme Pereira)は後にイエズス会に入会して修道士となり日本に永住して宣教に生涯を捧げている。彼らが布教地・日本での典礼音楽に与えた影響は大きい。教会の音楽の発展のために有効な『グレゴリオ聖歌・canto chao』一冊、『オルガン伴奏歌唱集』一冊を所持していて、これらの聖歌楽譜により、府内での音楽教育が開始された。これらが日本に持たされた最初の典礼音楽書である。

音楽書・楽譜等は漸次増加していったが、しかしフロイス(Luís Fróis)神父は1587年(天正15)になっても依然、音楽書・楽譜に関して「日本では極めて不足している」と典礼音楽歌集の名前を列挙している。

このマカオに於いて記録された図書目録によっても、ジョョスカン・デ・プレ(Josquin Des Prez・1450~1521年)作曲の「千々の悲しみ・Mille regretz」等の世俗曲が、日本の教会内部、教育機関であるコレジオ等に於いて演奏されてこなかったことが理解され証明される。

教会とコレジオでの音楽教育

教会内部、コレジオ等の教育機関に於いては厳格にグレゴリオ聖歌を中心とした音楽教育が徹底されていた。コレジオ等の教育機関に於いては、毎日1時間の音楽教育がなされていた。それは次の主日である日曜日のミサで歌う(演奏する)グレゴリオ聖歌を準備するための練習時間であり、季節事に代わるグレゴリオ聖歌を練習してミサで歌うためにはかなりの練習が必要とされていた。

当時のイエズス会の教会音楽に対する基本的姿勢や、ヴァリニャーノ(Alessandro Valignano)巡察師の世俗音楽および多声音楽に対する教会内での非寛容的姿勢(基本的に世俗曲等を排除する教育方針)に従って四少年の教育を担当していたメスキータ(Diego de Mesquita)神父は、当時ローマのバチカンのサン・ピエトロ大聖堂の聖歌隊監督兼教会音楽作曲家として活躍していたパレストリーナ(Giovanni Pierluigi da Palestrina・1525~1594年)の教会音楽に多大な影響を受けて、少年使節にはグレゴリオ聖歌を中心に指導したと考えられている。

秀吉の前での演奏も「千々の悲しみ・Mille regretz」のような世俗音楽ではなく、グレゴリオ聖歌のなかの旋律の美しい曲がヴァリニャーノとメスキータ神父の指示によって選ばれたと考える方が妥当と思考している。

徳川幕府によるキリシタン弾圧

1627年(寛永4)7月

長崎で、各地の教会から没収された教会関係文書や印刷物、教会の祭具、司祭の祭服、グレゴリオ聖歌の写本、音楽関係の楽譜等が山積みされ、人々の見ている前で焼却された。

*天理図書館編、ヨハネス・ティンクトリス 中世ルネッサンス音楽研究訳『ヨハネス・ティンクトリス 音楽用語定義集』1979年 シンフォニア46頁

この時以前以後にも各地の主要な教会で使用されていた楽器、楽譜、印刷物、教会の祭具、司祭の祭服等、教会から没収された貴重な教会の財産である文献等は破棄され、焼却されている。

自分たちの教会の貴重な祭具、典礼書、楽器等が、目の前で焼却されるのをただ涙を流しながら見つめるしかなかった、多くのキリシタンたちの心に内の嘆き悲しみは計り知れない。

1549年(天文18)フランシスコ・ザビエル(Francisco de Javier)の来日以来、約100年間、日本に於いて培われたキリシタン文化はキリシタン迫害のために徹底的に破壊された。

かろうじて残された『サクラメンタ提要』1605年版、『キリシタン・マリア典礼書写本(耶蘇教写経)』・東京国立図書館蔵はキリシタン弾圧を奇跡的に免れた遺品である。

また長崎外海地区に伝承されているカクレ(潜伏)キリシタン、生月島のカクレ(潜伏)キリシタンに残されているオラショ(祈り)等は、正に奇跡の賜物であり、徳川幕府による250年の弾圧に耐え続けて残された貴重な記録である。しかしながら、歴史の流れの中で、そのカクレ(潜伏)キリシタンの歴史にも終焉が近づいている。カクレシタンを受け継ぐべき人材がいなくなっていて、また現在の指導者たちも高齢化して存続が危ぶまれている。

この問題は、カクレ(潜伏)キリシタンの組織だけの問題ではなく、現代のキリスト教会自体、信徒数の大幅な減少傾向に歯止めが掛からず、信徒の高齢化も加わり、特に地方の教会の空洞化、牧師、神父不在の教会がある現状である。教会指導部は必死に若い信者獲得に奔走している現状が本当の姿であるが、そのような事で信者が増えるとは思われない。

ひとり一人の中に神とは何か、生きる意味とは何か、との問いが生まれた時に、人は神との対話を求めるものだと考えている。神が自ら人を選んで教会に導いてくる、そういう時が来なくては、人は神との出会いをしないのではないだろうか。あなたにもそういう神との出会いが訪れることを願い祈っている。

私も自分に与えられた使命を残された短い人生の中で誠実に真摯に果たすこと。神から課せられた使命を全うすることだけを願っている。

[Non nobis Domine sed nomini tuoda gloriam・我らを誇るためではなく、ただ神の聖名にのみ栄光を] 中世の大聖堂の棟の彫られた職人たちの言葉

フランスの大聖堂の建築に携わった中世の職人たちが棟の彫った言葉は、私の信仰と心からの言葉でもある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?