家事は交換価値を生産する(思考実験)

家政学と経済学における宿題への私的な解答

ついでに育児と医療と介護の価値についても

概要

以前に、家事を再定義して計算しやすくした。

(そのうちまた更新したい)

活用の幅が広いため、目に入ったものを手当たり次第に少しずつ消化していく。とりあえず、家事は交換価値を生産するという話から。法と通貨のない原始生活での家事を考えてみる。

ここでの家事の定義と範囲

家事とは、生きるのに必須だが無償の労働。金銭を命に変換する労働。また、後述の回復行動を準備する労働とも言える。この労働には肉体労働だけでなく、頭脳労働や感情労働も含む。

即ち、料理を作るのは家事であり、料理を誰かに任せるという判断も家事であり、役割のために感情を抑えるのも家事であり、ストレスを発散して安眠するための娯楽を用意するのも家事である。

この定義では、家事の一切を放棄することは、例えば「食べる」という判断すらしないことになる。死。

ただし、家事にどれだけ貢献しているかの比較をする場合、その単位は時間であるべき。家事をパートナーに任せきりという判断も家事だが、家事への貢献度はほぼゼロだ。

回復行動と家事

労働には体力や気力を必要とする。それらを食事や適度な運動、睡眠、娯楽などで回復する。回復行動なしで家事労働は成り立たないし、家事労働なしでの回復行動もありえない。

交換価値とは

他のものに交換できる何か。だいたいは商品の売却によって得られる通貨量のこと。

原始生活の思考実験

想定1。1人

通貨、取引なし。大自然の中、1人で完全自給自足生活。前述の家事の再定義を踏まえると、飯や寝床を用意するなど、生きるための全ての行動が家事となる。1日の生活時間は、家事、回復行動、余暇の3つになる。(メモ:この定義だと略奪も家事である)

家事を効率的にしっかり済ませることで余暇を増やせる。

余暇を費やして家事を短縮するための研究開発をする。1日あたりの家事を1分短縮できる発明なら、研究開発費として1日あたり1時間を10日で、合計10時間費やしても、600日で元を取れる。

(余命(日)*1分)が、研究開発にかかった時間の価値である。売り上げとも言っても良い。純利益は(余命(日)*1分-600分)となる。

想定2。2人

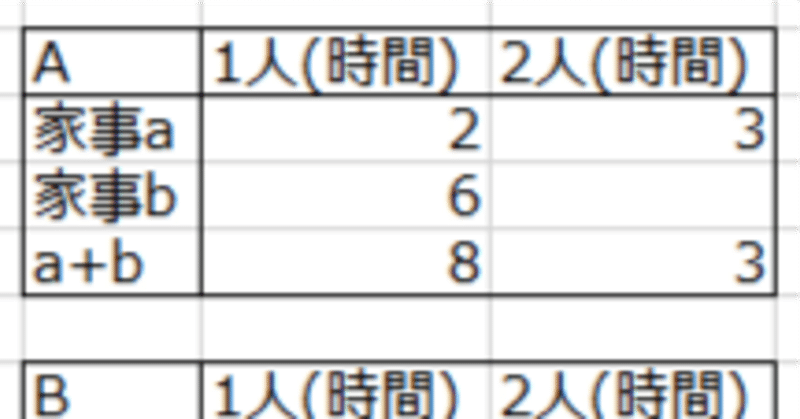

通貨なし。取引あり。Aさんは家事aを得意とする。Bさんは家事bを得意とする。

Aさんは2時間で1人分の家事aをこなす。2人分だと3時間(スケールメリット)

Aさんは6時間で1人分の家事bをこなす。

Aさんがaとbを1人で1人分やれば8時間。

Bさんは3時間で1人分の家事aをこなす。

Bさんは4時間で1人分の家事bをこなす。2人分だと5時間

Bさんがaとbを1人で1人分やれば7時間。

Aさんがaを1人で2人分やれば3時間

Bさんがbを1人で2人分やれば5時間

互いに得意な家事を交換した方が生活を楽にできる。余暇で得意な家事を余分にこなして、それを交換する。つまり、余暇を得意な家事という商品に変換し、その商品を他者と交換している。よって、余暇には交換価値があり、余暇を生産しているのは家事なので、家事は交換価値を生産している。余暇は商品の原料とも言えそうで、余暇を持つ人のスキル次第で様々な商品に姿を変え、他の商品と交換できる。まさしく通貨のようなものである。

これが夫婦なら、他の家事の一部をAさんが適当に担えば2人で同じ余暇を得られる。子作りにでも励めば良いと思う。

*特に、家事インフラを共有する共同生活においては、家事を適切に管理することでスケールメリットを大きく得られる。例えば1食分を作る手間を1としたとき、2食分を作る手間は私的に1.1程度であるが、「手間1の時に必要となる管理スキル」と「手間1.1の時に必要となる管理スキル」は似て非なるもの。2食分を1度に調理できるサイズの鍋やフライパンを用意するなどだ。ただし、これにも台所などの家事インフラレベルによって、得られるスケールメリットに上限がある。3口コンロで5個の鍋を同時に加熱することは出来ない。私の知るお台所やファミリータイプの冷蔵庫で効率よく支えられる人数の上限はせいぜい5人である。これも少子化の一因じゃないかなぁ。大きな設備があれば20人ぐらいまでなら私1人でも支えられそうなんだけど、などと思う。2t級の食料保管設備、多数の自動調理機械、食洗機などは大型。大浴場、多数のトイレ。共通企画の寝具と複数の大型洗濯機。まぁ本筋とは関係ないので棚上げ。

ここまでが、家事は余暇という交換価値を生産するという話。

次に、医療と育児と介護をこの枠で論じたいんだけどまとまってないのでまた今度

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?