牛に引かれて善光寺詣り 長野市 善光寺 私の百寺巡礼157

牛に引かれて善光寺詣り。

馴染みのある言葉だが、人生一度は行った方がいい寺院の一つだ。

まずは新幹線で長野駅に。今回は行きたい場所が幾つもあった為、タクシーで善光寺に真っ直ぐに向かった。

タクシー運転手さんは地元に精通しておられる方で、宿坊の幾つかを紹介してくださった。

感謝。

信州善光寺は、一光三尊阿弥陀如来【いっこうさんぞんあみだにょらい】(善光寺如来)を御本尊として、創建以来約千四百年の長きに亘り、阿弥陀如来様との結縁の場として、また民衆の心の拠り所として深く広い信仰を得ております。当寺は特定の宗派に属さない無宗派の寺であり、全ての人々を受け入れる寺として全国に知られますが、現在その護持運営は大勧進【だいかんじん】を本坊とする天台宗と、大本願【だいほんがん】を本坊とする浄土宗の両宗派によって行われています。御本尊の一光三尊阿弥陀如来とは一つの光背の中に三尊(中央に阿弥陀如来、両脇に観世音菩薩、勢至菩薩)が配置された様式で「善光寺式阿弥陀三尊像」とも呼ばれます。

この煙を身体の気になる場所にかけるのだ。ということで、認知症婆さんは頭に。

相変わらずの人であったが、京都や東京の狭い神社で感じた空気はなかった。ここは観光よりも参拝という気配がまだあるのだ。

1998年、冬季長野オリンピックは、ここ善光寺の鐘の音を合図に始まった。

月影や 四門四宗も ただ一つ

松尾芭蕉は善光寺に於いて、この句を詠んだ。

これは、善光寺が特定の宗派に属さない寺院であることを意味する。

善光寺の山門には宿坊があるが、天台宗、浄土宗とある。

こちらは、天台宗の本坊「大勧進」だ。

私としては、善光寺と言われているものよりも、こちらの方が見ごたえがあり、素晴らしいと感じた。

こちらは、浄土宗の本願「大本願」になる。

ひとにぎり地蔵さまが愛らしかった。他にも、文殊菩薩、いくつものお地蔵様と観るべきものが多かった。

更には、善光寺の中に親鸞聖人の像もあるのだ。

五木寛之先生の著書を紹介したい。

寺を巡る楽しみは参道にもある。もちろん信仰は大事だが、それだけをあまり厳しく意識する必要はないと思う。

「牛に引かれて善光寺参り」とはよくいったもので、何かのきっかけで友達から誘われたり、或いは、仕事のついでにちょっと立ち寄って、「ああ、来てよかった」と思えれば、それでよい。

「牛に引かれて善光寺参り」という諺も、そうした事を表す逸話からきている。細部にいろいろ違いがあるようだが、要は仏縁を得た老女の話だ。

つまり、物見遊山の参拝なんて、と非難する必要はないのだ。理由が何であっても、寺に引き寄せられ、寺に行けば必ず何か得るものがある。それでいいと思う。

私はむしろ、たまたまそこに行って、偶然に得るものがあるということのほうに、意味があるような気がしている。

「遠くとも一度は詣れ善光寺救い給ふは弥陀の誓願」

これは、善光寺の御詠歌の第七番にある歌詞だ。

この歌詞は善光寺のすぐれたキャチコピーだと言えるだろう。

善光寺にはこんな言葉や句がたくさんあって、私たちがっ国のコピーでイメージを喚起するように、昔の人々も言葉から善光寺のありがたさを想像して、「一度は参りたい」と思ったのだろう。

また、善光寺が全国的に知られるようになったのには、善光寺聖の存在が大きい。特に平安末期から鎌倉時代にかかて善光寺聖と呼ばれる半僧半俗の人たちが、全国を勧進して歩いた。本尊の分身と寺の縁起をたずさえて、各地で善光寺のありがたさを話し、その本尊を祀って「新善光寺」を造ったのだという。

その足跡は今も残っている。善光寺と名乗ったり、あるいは演技に善光寺とのゆかりを謳っている寺が全国に沢山あるのだ。

大都市から随分離れた、信州の山の麓に立つ寺ではあるが、善光寺は創建の7世紀から今日まで1300年以上もの間、ずっと繁盛してきた。それは並大抵のことではない。今でこそ東京から新幹線で2時間足らずだが、かつては山道をかきわけて訪ねるしかなかったのだ。その道を越えてでも、善光寺に参りたいという人が絶えなかったのである。

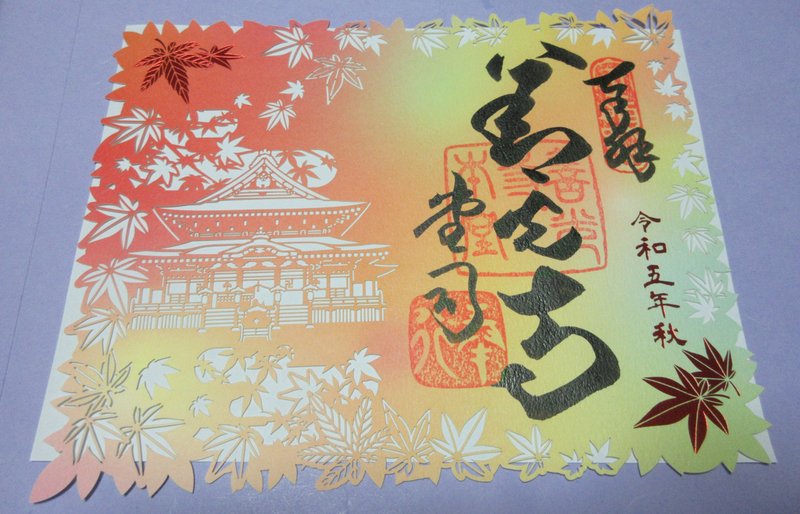

綺麗な御朱印帳にこの秋限定の御朱印。これも楽しみのうちだ。

今では新幹線で簡単に来られるようになったとはいえ、来るという意志は必要かもしれない。

ここに来られた事は本当に感謝であった。

秋になったとはいえ、まだまだ暑い信州であった。

秋暑し 参道歩きし 善光寺

善光寺

長野県長野市元善町491

長野新幹線・長野駅よりバスで15分。

徒歩で30分。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?