【ダイジェスト】ネクストノーマルで必ず成功させるDX経営

第94回経営戦略セミナーでは、船井総合研究所の代表取締役社長、真貝大介が、「ネクストノーマルで必ず成功させるDX経営」と題して、これからの会社経営に必要なDXについて語った。

過去93回にわたりリアルの会場で開催されてきた経営戦略セミナーも、今回初めて完全オンラインに移行するなど、メインテーマである「DX経営」を地で行く形となった。今回はその模様をダイジェスト版でお届けする。

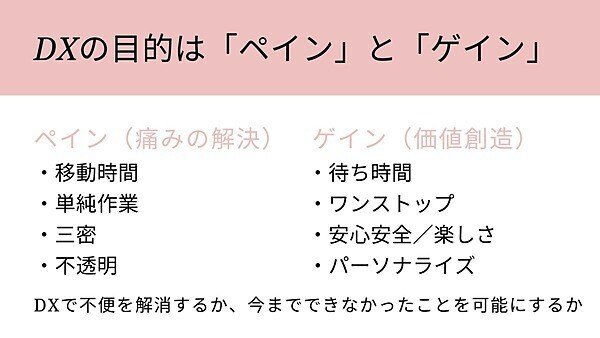

真貝はDXの目的を「ペイン(痛みの解決)とゲイン(価値創造)」であると語る。痛みの解決とは、不便の解消とも言い換えられる。

例えばそれまで訪問して行っていた営業を、オンラインに変えられれば移動に要していた時間を削減できる。

人が行っていた単純作業を機械にやってもらえるようにすれば、従業員の労働量を減らすことができるほか、機械なら労働時間の制約もない。そういった業務改善が「ペイン」だ。

一方の「ゲイン」は「今までできなかったことを可能にする」と言える。DXにより生まれた新たな概念がDtoC(Direct to Consumer)、メーカーが自社で企画・製造した商品を、卸売業者や店舗などの中間業者を介さず、直接消費者に販売するビジネスモデルだ。

メーカーが店舗で自社製品を直接販売するBtoCは以前からあったが、DtoCは主に販売を行う場所がECサイトになる。

TwitterやFacebook、Instagram、YouTubeなどのSNSが普及したことから、メーカーがSNSを通じてエンドユーザーと直接コミュニケーションを取れるようになり、信頼関係を構築できるようになった。そのような販売の形は、DXによりもたらされたと言える。

コロナで進んだDXと、変わる顧客との関係

DXは、新型コロナウイルスの感染拡大で大きく前進した。コロナ禍で起きたDXの成功例を紹介する。

鞄工房山本は、奈良県でランドセルを製造・販売するメーカーだ。同社がこの度新たな試みとして始めたのが「無人ランドセル販売」だ。東京の表参道にあるショールームを担当者が誰もいない、完全に無人なものにした。

ショールームを訪れたい人は、まずスマートフォンで来店予約をすると、メールで鍵のURL が送られてくるので、解錠して入室する。

同社は「EC と実店舗を一体と考える」ビジネスモデルでランドセルの販売を伸ばしていて、このたびそれを無人化した。来場者は無人のショールームで、ほかの人の目を気にすることなく自由に背負ってみることができる。予約制なので、密にもならない。

店員がいなければ、来場者の商品に関する情報や、試してみての質問などに対応できないように思われるが、スタッフがオンラインで接客することに加え、サイトにコンテンツを充実させ店頭から案内することでも対応している。顧客は納得すれば、その場でオンラインで購入する。

鞄工房山本は、これまでの通販+店舗に加えて、+無人店舗という新たな取り組みを始めた。

そもそもの売り方を大きく変えた例もある。アパレルブランド「Sea Room lynn」を展開するLEMONADEは、2020年にコロナで実店舗の営業ができないなかでも、インスタグラムを活用した独自の「オンライン接客」で売上を伸ばした。

同社はオフィシャルのアカウントのほかに、10人の社員がインスタグラムのアカウントを持ち、それぞれの観点で情報発信を行う。そのイメージは「学校のクラスでファッションリーダーの女性が、おススメの洋服を紹介する」だ。

顧客は、自分が好きな社員のアカウントをフォローし、着こなしやおススメを参考にしながら、「それを着たい」と思うものを通販で購入する。

各社員のアカウントは、情報発信をするだけでなく、SNS上で接客も行う。顧客から寄せられる質問に、アカウント上で答えるのだ。

その際に大事にしているのは「親近感」だという。実際に店員と接するわけではないオンラインでの接客だからこそ、人が対応している、距離が近い感じをあえて出す、友人と話しているように話すことを心掛けている。

そして寄せられるコメントは放置せずしっかり拾う、「生地感を見たい」「その服の裏側はどうなっている?」などの細かい要望にも応える。その積み重ねが顧客の信頼を得て、購入へとつながっている。

同社はインスタグラム上で情報発信を行う「インスタライブ」を、コロナの前は週に2回行っていたのを毎日に増やした。また、24時間インスタグラム上に何かしらSea Room lynnに関する情報が上がっている状態を作りたいと考え、寄せられる質問にはスタッフを入れ替えて答え続けている。

以前は「いかにいい情報を発信するか」を大事にしていたというが、情報はすぐに流れてしまうので、今はとにかく数を出すこと、が重要になっている。

大事なのはクオリティよりも「やり続けること」だという。

必ず決まった曜日、決まった時間にインスタラブがあるとわかると、顧客は見ることが習慣になる。そうなるとエンゲージメントは上がる。

DtoCが定着してきた結果、コロナもあり、それまで当たり前にお店で買っていた、店舗で実物を見ないと買わないだったのが、顧客がECで買う、に移行するケースが増えた。

その一方で、ECで顧客と良好な関係をつくれている企業は、実店舗への来店も促すことになり、よりブランドのファンになってもらえるという。

オンラインはモノを売るだけでなく、サービスでも進んでいる。

やる気グループは京都を中心に外食産業チェーンを展開する。外食はコロナで最も影響を受けた業界の1つで、コロナにより「人々の飲食店の使い方が変わった」と考え、同社はテイクアウトやデリバリーなど外での飲食需要に対応することを必須命題とし、まず店舗でのDXを促進した。

それまで、POSなど個々のシステムは使用していたものの、それらが連動してはいなかったほか、システムに集まる情報を分析し、活用することもできていなかった。

そこで同社は店舗全体のDXの基幹システムとしてサイボウズのキントーンを導入、データを蓄積する先を一元化し、それまで感覚的であった情報をデータで共有するようにした。

また、ZOOMにより店舗間のコミュニケーションを容易にし、店舗間でリアルに意見交換もできるようにした。

店舗マネジメントに関してもシステムで連携するようにして、離れている店同士でもリアルタイムで情報共有が可能になっている。

注文対応もDXを進めた。それまで注文は電話で受けていることが多かったのを、スマートフォンによるモバイルオーダーを導入。

モバイルオーダーでは料理の大きさや段階別の辛さなどを指定できるほか、出来上がり次第受け取る以外にも、受け取り時間を指定することなども可能になった。支払いもクレジットカードか、現金払いかを選べる。

そのようなモバイルオーダーの導入が、現場の注文対応を大きく改善しているのは言うまでもない。

同社はほかにも人による従来の配膳から、配膳ロボットを導入し、業務効率を上げている。食事の途中や退店時の皿を下げるのをロボットにしてもらうことで、その分スタッフの移動量削減を実現した。

DXにはシステムの導入以外にも、システムの運用を容易にするための投資も欠かせない。やる気グループは配膳ロボットの導入を決めた際、店舗内の階段をできるだけなくしてフラットにし、ロボットが動けるスペースを広くするなどの調整を行った。

DXはこのように、業種・業態を問わずこれまではできなかった様々なことを可能にしている・・・

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?