音楽はいつだって帰ってくる──2021年ベストアルバム TOP10

はじめに

2019年の中頃から昨年末まで、ひとつの喪失をきっかけに、音楽そのものをほとんど聴くことができなり、突然訪れた危機を前にほとんど諦めに近い感情を抱いていた。しかし自然と音楽はもどってきて、2021年、いくつかの音楽によってかつての自分が帰ってくるような経験をした。それは甘い記憶や豊かな過去であり、一方で、抑圧に対する怒りや憂鬱が呼び起こすものでもあった。パンデミックから東京五輪を経て、自らが大事にしてきたものが焼け野原になってゆく、そんな深い絶望を感じることが幾度となくあったが、それでも失われたものを忘却するのではなく、今を生きる手がかりとして、音楽はいつだって帰ってくるのだと思わせてくれた10枚を選びました。

それぞれの順位は敢えてここではつけていません。また、時間が足りず(すでに年を越してしまった!)十分に書ききれていない部分や個人的な感想に留まる部分もありますが、ご容赦ください。また、9千字近い長大な記事になってしまったため、いくつかの作品については、また別で何か書くかもしれません。では!

ベストアルバム一覧

NON-FICTION / N0V3L 〈Flemish Eye〉

Drunk Tank Pink / Shame 〈Dead Oceans〉

On All Fours / Goat Girl 〈Rough Trade〉

Bright Green Field / Squid 〈Warp Records〉

Chemtrails Over The Country Club / Lana Del Rey 〈Polydor, Interscope Records〉Collapsed In Sunbeams / Arlo Parks 〈Transgressive Records〉

Far In / Helado Negro 〈4AD, Private Energy〉

A Beginner's Mind / Sufian Stevens, Angelo Augustin 〈Asthmatic Kitty Records〉

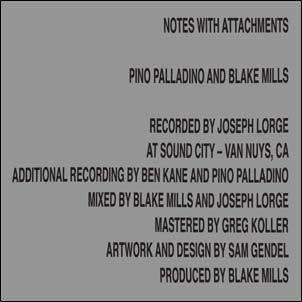

Notes With Attachments / Pino Palladino & Blake Mills 〈Impulse!, New Deal Record〉

Melchor Lullaby Hotline Vol.1 / Adam Melchor 〈R&R Digital, Warner Records〉

NON-FICTION / N0V3L

東京五輪を控えた夏前のある日だったか、INU『メシ喰うな』をなんとなく再生したのだった。「ええ加減にせんと気い狂て死ぬ」の叫び声は不穏で、金属的なギター、ダンスミュージックのようなグルーヴが窒息しかけている精神に呼びかけてくる。

N0V3Lは、カナダ・バンクーバーを拠点としたバンドだ。本作はその1stアルバムである。ギャング・オブ・フォーやテレヴィジョン、ザ・キュアー直系のポストパンク/ニューウェーヴサウンドを特徴とし、彼ら自身が「後期資本主義の無気味なディスコ」と評するように、『NON-FICTION』はとうにフィクションを追い越してしまった現実に搦め捕られた私たちの生を描きだす。

硬質なサウンドとタイトなドラムによって作りあげられたグルーヴは、まどろみのなかにいる私たちを引きずり起こそうとするかのようだ。それは「TO WHOM IT MAY CONCERN」のMVと声明文にあるような呼びかけである一方、私たちを無慈悲に適応させようとする現代社会のようでもある。

「私たちは日常的に、かつてないほどの相互接続性からもたらされる恩恵とその重要性を経験している。このビデオでは、そうした新しい道具から得られる二律背反した道筋が表現されている。つまり、積極的なコミュニティ構築やコラボレーションが描かれている一方で、無数の可能性を秘めた世界に存在する孤立や脱人格化が描かれているのです。(…)このビデオは、全体的なメッセージとして、相互のつながりがコミュニティと帰属意識をより強くするよう、傍観を超えた協調にフォーカスすることを提唱しています。」

N0V3Lが作り出す両義的なサウンドに救いがあるとすれば、暗く気怠いヴォーカルの持つ、親密な響きだ。虚無感を抱え、背徳的で甘美ですらあるメロディは孤独を感じさせる。しかしそれは、「Untouchable」で歌われるような止まらない自己の消費への抵抗でもある。孤独であるということはすなわち世界との繋がりを強く実感することでもあり、それ自体、両義的なものだ。

とりわけ本作のラストを飾る「Notice Of Foreclosure」が美しい。私たちの上には「新しい道」が横たわっている。「ささやきのようなノスタルジア」を抱き、私たちは「指のあいだをこぼれ落ちる砂のような現在をつかむ」。失われてゆくコラージュのようなイメージを胸に、「強制的な適応/差し押さえの通知」によって「無関心な未来へ」引きずられながら……。それを希望と言わずして、なんと言うのだろう。

Drunk Tank Pink / Shame

2010年代後半から勢いを増してきたイギリスのサウスロンドンを中心としたインディー・ロック/ポストパンクのシーンが、ようやく実像を結んだ感をおぼえたのが2021年の初頭のことだった。そのきっかけとなったアルバムのひとつがShameの『Drank Tank Pink』だ。

焦燥感と苛立ちに混乱したまま突きすすんでゆく性急なサウンド、キャプテン・ビーフハートのような冷静な野蛮さをもったチャーリー・スティーンのヴォーカルは、心のなかに燻りつづける感情をドライヴする。「私は自分自身が憎いが、自分を愛している」(「6/1」)という叫びとともに──。

ライヴハウスで声を張り上げ、限界まで身体を揺らしていたあの感覚。パンデミックよりずっと前から失ってしまったそれを、身体はまだ覚えている。スタジオ・コーストをはじめとしていくつかのライヴハウスがなくなっていった。「あの頃」は本当に遠くなってしまったのか?

On All Fours / Goat Girl

ゴート・ガールもまた、サウスロンドンシーンの中核を成すバンドだ。上述のシェイム同様、ウィンドミルというヴェニューから現れた彼女たち/彼らは、その場所を「コミュニティ」だと言う。ひとつの音楽シーンというよりもずっと政治的で、多分野の人々が集まる場所。『On All Fours』の不機嫌で、クリエイティビティに溢れたサウンドはそれを象徴するようで、憧れすら感じてしまう。

雑なひとことで言ってしまえば、センスがいいのだ。(あくまでもほかのポストパンクバンドに比べればだけれど)演奏が上手いわけでも実験的なサウンドとも言えないかもしれない。しかしサイケ・ガレージのようにドリーミーでありながら、不穏なコーラスワーク、シンセやパーカッションの使い方はガレージ・ロックの枠組みを超えた広がりを見せる。

パンデミック以前に書かれた「Badibaba」には「私たちが感染症のような気がする」という示唆的なリリックがある。「燃やして、使い尽くして/沈みゆく太陽に吊るして/自分たちは守られているかのように進み続ける/まるで自分たちは影響されていないかのように」。ネオリベラリズム、あるいはSNSで露わにされ「地下に捨て去」られた「悲しみ」、自ら危機を生み出していく現代社会への反発。私たちは彼女たちの挑戦的で、苛烈なメッセージを真摯に受けとる必要があるだろう。

Bright Green Field / Squid

サウスロンドンシーンを語る上で避けては通れない存在が、プロデューサーのダン・キャリーだ。スクイッドは、ダン・キャリーが立ち上げたレーベルである〈Speedy Wunderground〉からリリースした作品で大きな注目を集めたブライトン出身の5人組だ。その後、いくつかの作品を経て、老舗レーベル〈Warp〉からリリースされたのが本作『Bright Green Field』である。マーク・フィッシャー『資本主義的リアリズム』やSF小説に影響を受けて作りあげられた本作は、「フィクションのディストピアと現実都市の類似」(ライナーノーツ)をモチーフとしているという。

構築されたサウンドと、ヒリつく緊張感に、オリー・ジャッジの熱情的なヴォーカル。サウスロンドンシーンの中でも、例えばブラック・ミディやブラック・カントリー・ニュー・ロードのような、実験的なサウンドを鳴らすバンドと並べることのできるスクイッドだが、なかでも本作をベストアルバムに挙げたのは、クラウト・ロックとファンクネスに裏打ちされたサウンドが個人的な好みと合致したというのも大きい。クラウト・ロック由来のミニマリズムは例えば「自分のパートを演じよう」というフレーズを何度も繰り返す「Narrator」の不安と緊張に繋がる。トラウマ的なトリップの先にある壮大な想像力。スクイッドの音楽は予測不可能で、どこまでも知的だ。

ちなみに、このMVでオリー・ジャッジは、N0V3L「TO WHOM IT MAY CONCERN」で彼らが着ているのと同じ赤色のジャージを着用している。ここには国を跨いだ連帯、コミュニティを読みとるべきだ。

Collapsed In Sunbeams / Arlo Parks

ウェストロンドン出身のアーロ・パークスの本作は美しいアルペジオにのせたポエトリー・リーディングから始まる──「陽光線で崩壊し、短く、暴力的でも、美しさに解放されて伸びをする」。

彼女のソングライティングにおいて、詩、もっといえば言葉の力の重要性を無視することはできない。小説のようなストーリーテリングは、ネオ・ソウルを経由したサウンドを通して、映像的なイメージを得る。

2021年の音楽を振り返ると、これまで取りあげてきたようなポストパンクシーンとは別に、SSWの作品をよく聴いていた。ヴァルネラブルな存在であるところの自らをさらけだしたような作品群に、慰められ、悲しみを抱えたまま生きる背中を押してもらうようだった。アーロ・パークスの甘美なサウンドはその最たるものだ。

パンデミックによって非日常的な経験を失って以降、「なんでもない日常こそが美しい」という言葉を何度聞いたことだろう。ある点においてそれは事実だがしかし、今となってそれは詭弁に感じてしまう。どこか安全圏から眺めているような、呑気なきらめきは私の心には届かない。SSWたちの歌はもっと危うげに掠れ、切実なものだ。

Chemtrails Over The Country Club / Lana Del Rey

無防備に見える「古き良きアメリカ」への憧憬や歌詞で描かれる女性像から、「フェイク」と厳しい評価に晒されてきたラナ・デル・レイは、『ラスト・フォー・ライフ』(2017)から徐々に変化の兆しをみせ『ノーマン・ファッキング・ロックウェル!』(2019)では各メディアからの絶賛を受けた。

本作は彼女がこれまで舞台としてきたLAを離れ、アメリカ内陸を歩いて渡るような、フォーキーなサウンドに満ちている。いわばアメリカーナ・アルバムと言えるだろうが、ここで聴けるラナ・デル・レイの声は、どこか遠く、甘美な記憶のなかに消えてゆきそうで、胸を刺す。矛盾と葛藤を抱えた存在であるところの「私」と「アメリカ」。

ラナ・デル・レイという存在に流れこむアメリカの記憶──デビューから一貫して、サンプリング的にアメリカのカルチャーを流れこませ、レトロと戯れる姿ゆえに「フェイク」と評されたのだ──について、今はまだ語ることはできそうもない。彼女を捉えて離さないノスタルジアへの誘惑は、何を生み出すのだろう。記憶/歴史は簡単に書き換えられてしまう。恋のように儚く消えゆくそれらを必死につなぎとめること。忘却ではなく、喪失を手にすること。その不安定な願いが、現代を生きる手がかりとなるのか。そんな問いを抱きながら生きてゆく、その様をラナ・デル・レイに見ずにはいられない。

Far In / Helado Negro、

A Beginner's Mind / Sufian Stevens, Angelo Augustin

昨今のアメリカにおけるニューエイジムーヴメントについて、私は恥ずかしながらほとんど明るくない。この2作をその枠組みのなかに収めるべきなのかどうかは判然としないが、エラード・ネグロのアルバムタイトルである「Far in」が──Far Out=遠く・奇抜なものではなく──内面の奥底を探求する(ライナーノーツより)ことを指し、一方で、スフィアン・スティーヴンスとアンジェロ・デ・アウグスティン『A Beginner's Mind』が、さまざまな映画のシーンをモチーフとしたコンセプチュアルなアルバムで果たそうとしたこともまた内面の探求であるように、それぞれニューエイジ的な要素を持った作品といえるだろう(そもそも、2009年のエラード・ネグロ名義でのデビューは、スフィアン・スティーヴンス主宰の〈Ashmatic Kitty Records〉からだった)。

『Far In』は、ドリーミーで実験的、不思議な浮遊感を帯びたサウンドのなかにラテン音楽やダンスミュージックの要素が織り込まれ、レイドバックしながらもダンサブル。散らばりそうなアイデアをまとめあげた本作は傑作だと思う。

『A Beginner's Mind』は、もっとフォーキーでサイケデリックだ。どこか懐かしさすら覚えるが、それ自体が架空の記憶──まさに映画の中に入りこむような体験によって作りあげられたかのような─を旅するかのような心地よさがある。

「内面の探求」とはいったいなんだろう。物事をちがう側面から見ること。そうして自らを省みること。すなわち、知覚の扉をひらくこと。これまで私たちが音楽を通して行ってきたことが、加速してゆく世界のなかで反動的に映るのであれば、それでいいだろう。ただし、決して逃避ではないやり方で。

Notes With Attachments / Pino Palladino & Blake Mills

アラバマ・シェイクス『Sound&Color』(2015)の音響に受けた衝撃は今でも忘れられない。現代におけるトップ・ギタリストのひとりであるブレイク・ミルズは同作のプロデュースでグラミー賞を受賞した。彼の名前を知ったのは、そのときだ。2020年には彼が参加したボブ・ディラン『Rough and Rowdy Ways』やソロアルバム『Mutable Set』をよく聴いていたので、その流れで本作を手に取ったのだった。

ピノ・パラディーノは、ザ・フーやジェフ・ベック、ディアンジェロなど、錚々たる音楽家たちと演奏をともにしてきた名ベーシストだ。本作はいわゆる“現代ジャズ”的な一面を持っているが、ここに収められたアイデアはもっと雑多で、ダイナミックなものに感じる。演奏はもちろんながら、プリペイドピアノや、シタールや民族音楽風のパーカッションをふくめ、音響的にも耳が楽しく、飽きることがない。もっともよく聴いたアルバムの1枚だ。力不足ゆえ詳細には語れないが、岡田拓郎のすぐれた記事があるので、こちらもご参照あれ。

「ジャズにとっての、そしてジャズのみならず多くの音楽への示唆

ピノ・パラディーノとブレイク・ミルズの邂逅が示すもの」(岡田拓郎)

Melchor Lullaby Hotline Vol.1 / Adam Melchor

最後に、来年以降の活躍に期待する意味で選んだ1枚を紹介する。アダム・メルチョルは、ニュージャージー出身のSSWで、音楽一家に生まれ育ったという。2020年に彼は「Melchor Lullaby Hotline」というプロジェクトを立ち上げた。彼にメールを送ると、一年間、毎週日曜日に新曲へのリンクが貼られたテキストメッセージが送られてくるというものだ。そのうちにパンデミックがやってきて、同プロジェクトは別の意味を帯び始める。ウイルスによって分断された世界のなかに残されたかけがえのないつながり。アダム・メルチョルにとっても、そこは新曲に対するフィードバックをもらえる、重要な場所となった。本作は同プロジェクトから生まれた52曲のなかから選ばれた楽曲によって構成されたミックステープだ。

「ララバイ」とはすなわち子守歌だ。本作に収められているのは、アコースティックサウンドをベースとした、穏やかで幸福感に溢れた楽曲たち。ウォール・オブ・サウンドを想起させる彼の歌は、穏やかな眠りに落ちるときの多幸感に満ちている。ささくれだった精神を癒やし、しばらく忘れていたそんな時間を呼びもどしてくれる彼の楽曲には魔法が宿っていると思う。

おわりに

以上、いかがだったでしょうか。2010年代のポップ・ミュージックにおいてある種支配的な力を持っていたヒップホップ、R&Bを軸としたアメリカ音楽のムーヴメントが一旦の落ち着きを見せてきたという世界的なムードの変化を感じた一年だったと思う。ジャンル的なバランスを意識しすぎることも敢えてせずに選んだ結果、ポストパンク系、SSW系が中心となりましたが、とはいえ、あまりヒップホップを聴くことができなかったのは反省点でもあります。

また、日本の楽曲が入っていないのは、2020年末にDAPを購入し、ほとんどをTIDALで聴いていたことも原因のひとつで、完全に自らのチェック不足が要因です。それでもbutaji『RIGHT TIME』(と、STUTS & 松たか子 with 3exes『Presence』における「Presence Reprise(feat.butaji)」は最後まで入れるべきか悩み、全体的な邦楽のチェック不足ゆえ除きましたが、特別賞としたいと思います。本当によく聴きました。

最後に、選を漏れた作品を列挙して終えます。

Sometimes I Might Be Introvert / Little Symz

Not Your Muse / Celeste

Jubilee / Japanese Breakfast

Ignorance /Weather Station

For the First Time / Black Country, New Road

New Long Leg / Dry Cleaning

Nine / Sault

WINK / CHAI

RIGHT TIME / butaji

Presence / STUTS & 松たか子 with 3exes

Boy From Michigan / John Grant

MONKEY / OMSB

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?