四十路を過ぎてから海外大学院で理転する事にした話。

さて、今回は題名の件について報告申し上げる次第である。

この度、自身はNational University of SingaporeのMaster of Computing(通称MComp)学科より入学オファーを頂き、2021年の1月から、正規の修士課程の生徒として学ぶ事になった。当初は現在の仕事は継続しながらパートタイム学生として修了する事を目指していたが、諸々あって会社を辞める事にした事もあり、いっその事であるし1年間位の間学生に専念して集中的に学ぶ事にした。

PythonとSQLを独学で学び始めて足掛け5年、大学院の最初の出願から足掛け3年で3度目の出願、直近2年に渡るGraduate Certificateによる社会人聴講クラスでの大学潜り込みによる外堀埋めの準備期間、と言った長期に渡る「中年からの文系からの海外大学院を利用した理転」の試みが、(卒業しないといけないのだが)まずはこうして正規の修士入学オファーという形で結果に出来た事を大変に光栄に喜ばしく思っている。中年の危機で長く結果の出ない暗いトンネル、スランプ、連敗期間においてようやっと掴んだ1勝という気持ちである。

そこで以下に、8割がた自己満足、2割位は「中年の危機からの再成長」「中年からの文系からの理転」「中年からの海外大学院出願」と言ったトピックに興味のある方への情報提供という意味も兼ねて、以下にその模様を詳細に解説したい。長文なので詳細に興味のある方のみ参照頂ければ幸いである。

◯2015年:元々の経緯。

元々の経緯は5年前の2015年、自身がまだヘッジファンド運用者で、赤いおポルシェに乗りサングラスをかけ再婚活動に励み諸々を揉んだり揉まれたりしながら(この辺の話を始めるとまた話が脱線するので詳細は割愛)、比較的仕事の調子が良かった頃に遡る。独学で覚えたExcel、VBA、必要な時にR位で株式のバックテスト等をしていたのだがどうにも限界が来ており、プログラミングとデータベースの勉強を本格的にしようと思い立ったのである。初めのうちはオンラインラーニングや独学でPythonとMySQLの基本を学んで行った。

◯2017年:1度目の出願...不合格。

そして、2017年にNUS(National University of Singapore、シンガポールを代表する国立大学)のコンピュータサイエンス学科に出願した。当時は軽い気持ちで考えていて、「ポルシェ乗って仕事上がりに大学院通うとかおしゃれだよね」位で考えていた面はあった。「基本的にGMATとTOEFLはマストだが、無しでも出願は出来ない事もない」的な事が出願要項に書いてあったため、GMAT/TOEFLもやらずに出願した。経歴もあり一定の所得もある自身様がそれなりの立場の知人に推薦状でも書いて貰えば合格するかも知れない等と考えていた訳だが、今思うと、理系大学院、アジアトップ校を完全に甘く見ていた。勿論結果は不合格であった。

◯2018年:2度目の出願...やはり不合格。

1度目の出願で、これはお遊びで合格するものではないと理解した。中年の危機たけなわになっており運用のパフォーマンスも既に苦戦し始めていた事、クオンタメンタル投資的な事を仕事で行おうにも独学ではどうにも限度がある事、色々試してみたオンライン講座の類でも物事開けない事も理解し始めていた。2018年の2回目の出願に際してはGMAT、TOEFLの勉強を本格的に行う事にした。

実はアラサー頃にもMBAに行こうか迷いGMAT/TOEFLを受験した事がありGMATは700点内外、TOEFLも100点越え位は出した事があった。

(注:実際には当時にアナリストからHF運用者として転職出来、これは当時滅多にない機会であったので留学はせずトラックレコードを作る事を優先してMBAに行くプランは立ち消えとなった。それが良かったのか悪かったのかは今も難しい所だなと感じている)。

こうした過去もあり直ぐに点数が取れるだろうと思っていた。しかしこれが年齢の恐ろしさ、いざ勉強を始めてみると勉強スキルはすっかり錆びついており、GMATは600点内外、TOEFLも90点内外しか取れない始末であった。落ち込みもしたし自身の能力の劣化を痛感して中年の危機の火に油を注ぐ結果になった。しかしそれでも必死に勉強して、GMAT試験3回目にして何とかNUSの受験要項であるGMAT650点以上、TOEFL90点以上はクリアをし、エッセイや推薦状もプロの大学院受験カウンセラーに結構なお金を払い添削して貰い本格的に対策して出願した。推薦状に至っては、要提出なのは1通以上である所を、キャリア序盤、中盤、最近で3名の推薦者に協力して貰った。これは相応に本気の出願であった。

しかし結果は不合格であった。理系大学院は甘くない、文系の理転は非常に困難である事を痛感した。

理由をアドミッションオフィスに聞いた所、明確には回答は貰えなかったものの、要するにバックグラウンド不足である、NUSのコンピュータサイエンス大学院というのは基本線学部時代にコンピュータサイエンスを専攻し、IT業界でエンジニアとして働いている人が更にレベルアップするための場所であり、独学でPythonとSQL学びました、バックテストツール自作しました程度の人材が入る所ではない、と言うニュアンスであった。

独学やオンラインラーニングでは本格的に仕事にコンピュータサイエンスを導入して行くにも限界があるから大学院に行きたい、しかし大学からは独学程度の文系バックグラウンドでは入れないと言われる、これでは鶏が先か卵が先かの話で卵が手に入らないから鶏が手に入らない、鶏がいないから卵も手に入らない、の状態であり、詰みである。相応に落ち込んだ。

◯2019年:NUSの社会人聴講コースから通う事にする、人生初の真面目に取り組んだ試験0点。

詰みの状況の中で微かな希望もあるにはあった。NUSのアドミッションオフィスに落ちた理由を聞いた際に、2019年から非コンピュータサイエンス専攻の社会人向けのコンピュータサイエンス聴講コース、Graduate Certificateを開講する事になったからまずはそちらを受けてはどうかと言われたのである。信長の野望の一色/姉小路プレイ専門家としては、まずは隣の山名家/神保家である。弱小プレーヤーはいきなり強敵とは戦わず、まずは手の届く範囲から攻略して行くというのが定石である。受講してみる事にした。

内容としては、1年かけて3講座を受講。プログラミングの基本、データ構造とアルゴリズム、ブール代数や半導体の基本の講座を3講座受講して修了した。

プログラミングの基本については、ごくごく基本から再帰、クラス、継承等をPythonで学ぶものであった。独学で既知の内容もそれなりにあったものの、クラスや継承は曖昧な理解しかなく使いこなせていなかった事を痛感した。最後にはドラクエ/FF的な戦闘ゲームを作るという課題に取り組む内容であり、子供時代の積み残しである「ドラクエ風戦闘ゲームを作る」という目標が期せずして達成された授業であった。お陰様でA-の成績も取れ、達成感のあった授業であった。

データ構造とアルゴリズムの授業については、下の本の内容のPart2位までの内容をPythonで行うと言った内容であった。授業内でハノイの塔、迷路等のゲーム的なアルゴリズムを作る内容もあり、知的好奇心をそそる中々に面白い内容であった。

しかし脳力のくたびれ気味のおじさんにはアルゴリズム的思考は中々難しく、成績はぎりぎりBが付いた感じであった。脳力もピークアウト気味の中年の悲哀、自身のロジカルシンキングの弱さを感じた成績ではあったが、こうした学部生が誰でも学ぶような基礎をきちんと身につけられたのは一定の自信にはなった。

ブール代数/半導体の基本の講座については、二進法、ブール代数の基本からやり直し、パターソンヘネシーの以下書籍の5章位までを学ぶ内容であった。

かなり本格的な内容でこれまた中年の錆つき気味の脳みそから煙が出てくるような内容であったにせよ、情報工学の1年生であれば皆学ぶであろう内容についてしっかりした基礎を身につける事が出来て自信になった。

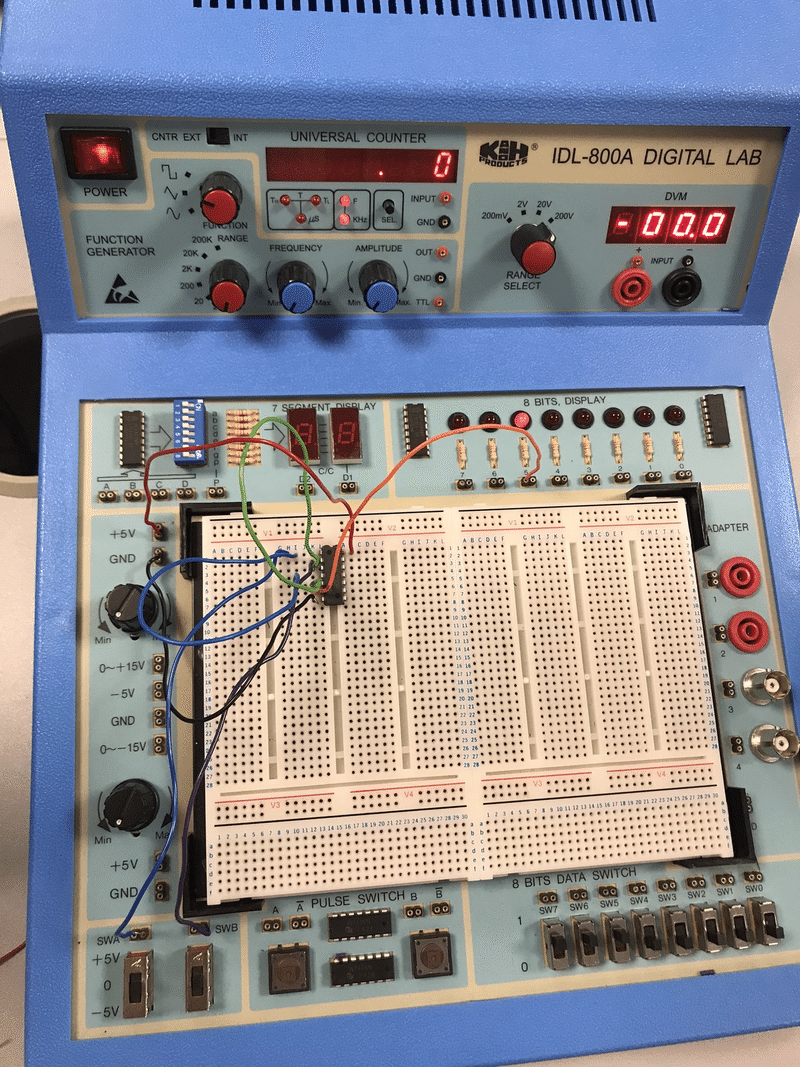

また、実際に配線を繋いでみたりして回路を作ってみよう!的な理科の実験的な講習等は童心に戻って楽しめた(下の写真も参照)。

詰め込み&競争教育的な評判のあるシンガポールの教育において、ドラクエ/FF風バトルゲームを作ってみよう!配線を繋いで回路を作ってみよう!的な「純粋な学ぶ楽しさ」を伝えようとする面があると言う点にはポジティブサプライズであった。カリキュラムもよく作られているし先生の教え方もこなれている教育のプロフェッショナルだし、いい大学じゃないかNUS、と次第に思うようになって行った。

一方で、大学院の機械学習理論の授業も社会人に解放しており受講可能であったので受講してみはしたものの、機械学習の数学/理論の講座が余りに難しく撃沈、人生初の試験0点、授業に全て出席して真剣に取り組んだにもかかわらずFailと言う結果になり、これまた相応に落ち込んだ。

やはり大学院レベルの内容は自身には無理なのか?上記の学部1-2年生レベルの基礎講座は無事修了できたものの、課題の残った面もあった。同時に仕事の方では転職もして、CFAの姉妹資格的なCAIA資格の受験も始めていたので、かなり負荷の高い一年であった。

◯2020年:大学院クラスの聴講で遂にA-の成績を取る。

2020年に入り、大学院の授業聴講についてもう少し実務家向けの現実的なレベルのクラスの聴講に切り替え、仕切り直しをする事にした。

内容としてはカルーシュクーンタッカー、最適化の観点からの機械学習、主に非ディープラーニングのSVM、決定木、シンプルなニューラルネット等についてまで地に足のついた数学の理解を伴いながら使えるようにする、後は混同行列、RecallとPrecision、F値、AUC等の分類関係の結果評価方法、情報エントロピーの考え方の理解、基本的なベイズの定理と不確実性下における意思決定の計算に習熟する等の内容であった。

地味なおじさん(と言っても自身はヤングでぴちぴちな生徒の皆さんよりは先生の方に歳が近いのだが)の先生で、淡々とした話し方であったが昨年の理論クラスと異なり具体的な計算過程等も丁寧に解説があった。試験問題や過去問もよく作り込まれており、ペンで手計算で解ける計算問題でありながら、例えばカーネルを使ったSVMが実際どのように次元を引き上げて線形に分類できるようになるのかが問題を解く過程で理解ができる、と言った内容であった。恥ずかしながらこの授業で、やっとニューラルネットのバックプロパゲーションが何をやっているのかも理解が出来た。要するに偏微分のチェーンルールであり理解出来ればそんなに難しい事でもないのだが、それでも文系おじさんには中々難しいのだ。そういうレベル感の生徒を如何に引き上げるかを理解している感じの先生であり、昨年の理論クラスで挫折した自身には福音のような先生であった。

なんというのだろうか、高校時代の予備校の先生や参考書で、やっとピタッと来る先生が見つかった的な心持ちであった。これがレベル的に丁度良い歯ごたえで、修士のクラスでA-の成績を取る事に成功して小さな成功体験を得る事となった。

その間にCAIA資格も2次試験に合格して晴れてCFAとCAIAのダブルホルダーとなり、錆びかけていたファイナンス分野の近年のトピック等をアップデートするなどした。中年でも勉強できる事を確認し、CFAの姉妹資格も四十路過ぎても取れると自分に言い聞かせ、小さな勝利、中年になり能力の錆びついた自分自身への失望からのリハビリを図って行った。信長の野望で言えば、姉小路家がやっと神保を攻略出来た、一色家がやっと山名を攻略出来た位の雰囲気である。

◯ビッグチャンスの到来、そして3度目の出願。

そうしていた折に、ビッグチャンスが到来した。今まではNUS MCompの出願要項は「基本線コンピュータサイエンス学部卒業者、IT業界でエンジニア経験者限定」であり、上述の通りそれが自身の過去2回の不合格の要因でもあった。そこに今回の出願、2021年1月の入学から「General Track」という非コンピュータサイエンス出自者向けの出願枠が設けられたのである。これの出願時の考慮事項に含まれたのが、正に自身が2019年に修了した3講座の修了であったのだ。

NUSのアドミッションオフィスが「まずはこの3講座を受講してみたら」と述べていた背景は、このGeneral Track創設の計画が当時からあったと言う事の伏線であったと言う事だろう。自身は上述の3講座の創設時からの最初の受講生であり、この3講座を律儀に修了した人の数は多くはないはずである(2019年の後半の授業では30−50人内外に増えたものの、2019年年初の最初の授業など参加者は10人少々しかいなかった)。これはまたとないチャンスである。地道な昨年の基本講座受講が生かされるかもしれない。

加えてコロナ禍と言うのも考えようによりチャンスであるとも捉えられた。海外からの出願ハードルは高まっている可能性はあるだろう。一方で大学ランキング上の配慮等で一定数の外国人を受け入れる必要性がある。国際性やダイバーシティでスコアを稼ぐにはシンガポール人だけを入学させるという訳にも行かないのである。シンガポール在住の永住権保有者だが国籍は日本人の外人、と言う自身の位置付けは悪くはないだろう。

...信長の野望で言えば、今川義元が桶狭間で休憩をしており、大雨(=コロナ)もあり奇襲可能な状況にあるようなもの。これはチャンスかも知れない。時が経過すれば優秀な志望者が大勢志望するようになり再度競争率も高くなるだろう。今しかない。コロナ禍で出願スケジュールも平素の予定よりタイトな中、取り急ぎ出願の準備を進める事にした。

上記の大学院クラスの地味だが自身には福音となった授業の先生に推薦状を依頼する事にした。志望動機を記したエッセイの下書きを提出して説得、推薦状を書いて貰う事に成功した。長きに渡る外堀埋めが遂に役に立ち始めた瞬間である。

エッセイの内容も、以前の出願ではエッセイカウンセリングの専門家から色々アドバイスを得て卒業後はどう社会貢献したいかとかの綺麗事を長々書いたもののやっぱり落ちたという経緯があったので、今回はそうした方向性は辞めにする事にした。今回はストレートにこの5年間で独学でどの程度の事までは達成し、どこで挫折し、NUSのGraduate Certificateから受ける事にし何を学んだか、今後何を学びたいか等を自分の言葉で書き連ねる事にした。加えて、子供時代の「BASIC(Windows 95が発売される遥か昔、NECのPC88/98とかの時代の話である)でゲーム作る友達かっこいい、プログラミング憧れるわあ」的な厨二マインドが自身のテクノロジーへの興味の原点である事も感じていたので、今回はその厨二の気分、動機の原点的な所を表現する事にした。

この2年位で実際のNUSのコンピュータサイエンスの授業を修士のクラスも含めて既に受けていたので、NUSで何を学びたいか等については前2回よりもかなり具体的に書けたとは思う。これが先の教授に刺さったのか、強い推薦状を書いてくださったようである。感謝である。

TOEFLは前回の出願から2年が経過し期限が切れていたので2回ほど受験し直し、高得点ではないが出願可能スコアは普通に満たせたのでこれで良しとすることにした。いい年した中年のおっさんがTOEFLのスピーキング問題の練習で「In my view, my favorite movie is brah brah. There are two reasons. First...Second…That’s why, brah brah」等と録音し練習するのは悲哀なしには語れない作業である。いい歳して自分は何をやっているのだろうと言う気分には少なからずなった。

加えて、GMATは期限5年なので前回受験の応募要項ぎりぎりのスコアを使う事にした。自身はGMATアラウンド650点のデキない君なのか、デキる秀才は740点とかさらっと取るのに、と言う情けなさはあった。しかしおっさんにGMAT試験は辛いのである。アラフォー回って仕事の放課後にひたすら濱口塾やマスアカの問題を解き続けるのは虚無感すら感じる重苦しい作業であり、本番の試験では試験時間の長さ、集中力の持続の難しさに悩む事になる。そうした点も考えると短期的に劇的にスコア改善が出来るとも思わなかった。上述の通りで桶狭間に今川義元が休憩していて大雨が降っている今このタイミングで奇襲する事の方が重要であると考えた。GMATもぎりぎり応募要項クリアで仕方なしと割り切る事にした。

◯合格。

そして今回、遂に合格である。PythonとSQLを学び始めて足掛け5年、大学院の最初の出願から足掛け3年、3度目の出願、転職やCAIA受験で仕事側も相応に忙しい中での2年に渡るGraduate Certificateによる社会人聴講クラスでの大学潜り込み作戦、と言った長期に渡る取り組みが遂に実を結んだと感じる事のできた瞬間であった。

加えて言えば、IT人材の育成を急ピッチで進める必要があると言うシンガポール政府の課題、それに応じた大学側の非コンピュータサイエンス出自人材のテック人材転換のためのGeneral Track創設、と言った時流の幸運にうまく乗れた、そこに運良く自身がいる事が出来たと言う面も大いにあったように思う。GMAT/TOEFLの得点で言えば比較的応募要項ぎりぎりであり決して良い部類ではなかったであろう事を考えると、良い時期に良い場所に準備してスタンバイしている事の重要性、時流、時の運の重要性という事を改めて感じた面はあった。

◯National University of Singaporeのコンピュータサイエンス学科とはどんな感じなのか?

最後に、多少の合格自慢を兼ねた、National University of Singaporeのコンピュータサイエンス学部の世界における位置付けを紹介する。

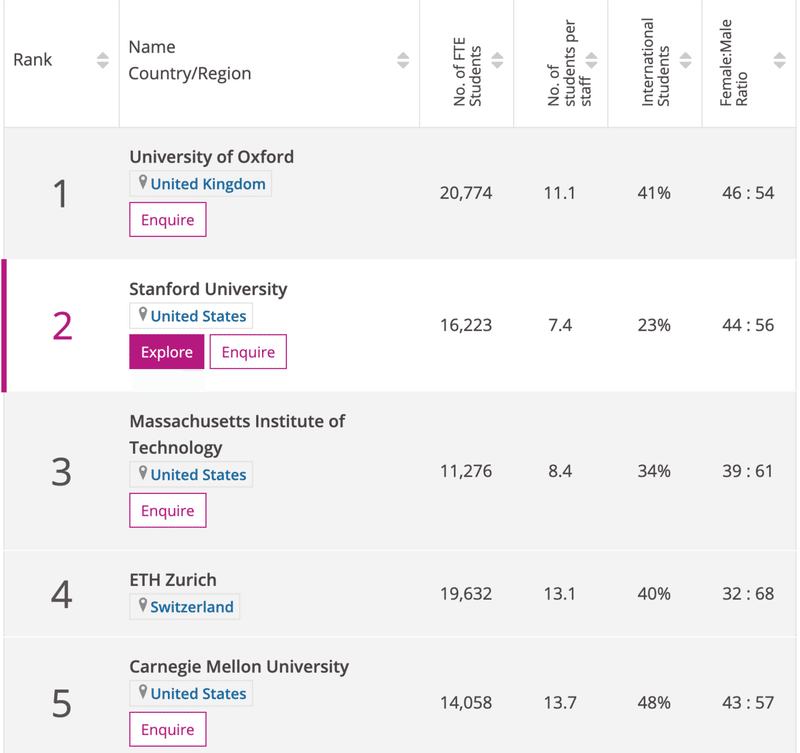

NUSはコンピュータサイエンス分野では2020年のQSの世界大学ランキングで12位(東大は28位)、THEのランキングで8位(東大は41位)である(以下参照)。

QS世界ランキング

THE世界ランキング

端的に言えば…

*英国のオックスフォード/ケンブリッジ、米国のMIT/スタンフォード/カーネギーメロン等のこの分野のグローバルトップ校には及ばないものの、

*ランキングにより英国のインペリアルカレッジロンドンや米国プリンストン大と比較される場合もあり(正直ここは「ランキング対策もあるかもな」と思う面もあるにはあるけれども)、

*コンピュータサイエンス分野でアジアで人材を探すと言う際には中国の清華大と共にアジア圏内のトップ校で最初に選択肢になる大学の一つであり(これは間違いないと思う)、

*カナダのトロント大、米国UCLA等と伍して行ける大学(この辺も恐らく間違いない所)。

…と言った位置付け感である。

勿論コンピュータサイエンスにおける上述の世界トップ校には幾らかの憧憬はある(MIT、スタンフォードでコンピュータサイエンス専攻してましたとかとにかく凄そう/強そうだし)。ツイッター等で英米のトップ校に留学して行く若者等見ていると中年のおじさんには眩しい。

しかしコンピュータサイエンス出自でない純ドメ文系人間、極東のグローバルランキング圏外のD-Eランク大学出自の人間が40代を回ってから理転を試みる、社会人向け基本講座からの受講、と言った自身においては、世界ランキング8-12位の海外の大学でコンピュータサイエンスの修士過程で学べると言うのは他にもうこれ以上のものが見つけようのない最大限の学歴ロンダ...もとい成長のチャンス、餓鬼界で彷徨う中年に垂れた一筋の蜘蛛の糸であると言って良いと考えている。

因みに学費も米国MBA留学等と比べるとずっと安価である。分野的に英語ノンネイティブでも海外で勝負可能な分野でもある。パートナーと同居したまま特に拠点を別の国に移す等もせず現在の自宅から通学可能であり、そうした意味でもROIは非常にこの上なく良いと感じている。投資回収は何と言う事もないであろうと考えている。

その一筋の蜘蛛の糸に、シンガポールという「地の利」、非コンピュータサイエンス人材のテック人材化の必要性がシンガポールで高まり対策され始めると言う時流「天の時」、良い授業や教授に出会い推薦状を書いて貰えたという「人の和」の総動員で這い上がる機会を得たと感じている(まあ大げさだけども)。姉小路プレイ専門家の自身としてここは狙い目だと数年前から目を付けていたものを、思ったよりずっとしんどかったものの、各種外部環境の追い風の助けもあり漸く捉える事が出来たと言った感じだろうか。

海外で仕事をしていると、怪しい者ではありません的な身分証明書としての学歴の重要性、最低限それなりに国際的にネームバリューがある学校の修士位を出ている事の重要性というのも身に沁みて感じている。機会を頂いたり協力頂いた各位には心より御礼申し上げたい。

◯おわりに。

しかし問題はこれからであり、入学したからには卒業しないといけない。2019年の理論クラス聴講のFailでの挫折の通りで、生徒の品質コントロールのため成績の辺りは結構容赦がないように感じている。

とはいえ、ようやく中年ライフも多少は面白くなってきた、シンガポールライフも第二幕の盛り上がりを見せて来たなと感じている。5年間思うような結果も中々出ずに下準備していた姉小路/一色的な日々。それが桶狭間の戦い的な幸運も借りた形で、まずは正規の修士課程入学の許可というスタート地点に立つ機会を頂けるという成果に出願3度目の正直で到達した訳であるから、ここは何としても修了したいと考えている。

まあ他人から見たら名もない中年おじさんのささやかな挑戦程度の話だと理解はしている。そして、四十路もたけなわの中年が無職の学生になると言うのはリスクも応分にある。この歳で理転して修士を取った所で大した仕事も見つからない可能性も応分にある。

それでも、久しぶりの「何かがハプンする感じ」に大いにワクワクしている。夢や希望に溢れた若くて優秀なエンジニアのぴちぴちヤングのエキス、空気に触れ、彼らと一緒に学ぶのは大変に心身の健康にも良い。シンガポール人に加え、中国、インド、ASEAN諸国、欧州等からの留学生も多いのも大いに刺激になると感じている。特に新興国から奨学金を得て留学している層は非常に優秀でもあると感じている。

あとは何が嬉しいかと言うと、本棚に溜まり一角を占めるに至ったTOEFLとGMATの書籍を全部処分できた事である。アラサーの頃にも受け、アラフォーになりやり直したTOEFL、GMATという呪縛から遂に解放される。書棚も気分もきれいサッパリスッキリである。今後は試験対策ではなく、コンピュータサイエンスのちゃんと自身が興味のある、実のある内容に集中出来る。この重荷が降りた感はMBAや海外大学院受験者であれば大いに共感頂けると思う。

引き続きなんなんと中年ライフを過ごして行く所存である。今後、大学院のカリキュラム、中年の理転後の進路等、今まで見えて来なかった地平が開けて来た際には、随時報告出来ればと考えている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?