体験や見学で女性たちを受け入れていた軍隊は、やがて女性も戦力として鍛えるようになりました

こちらの写真は、1935(昭和10)年ごろ、長野県松本市にあった歩兵第50 連隊の射撃場で実弾射撃をする、地元の高等女学校の生徒とみられる女性たちです。下士官らしい兵が逆光を避けるためか、軍帽で遮ってやるほど気を掛けています。

台座があるとはいえ、射撃の姿勢も良く、十分指導を受けたか、たびたび訪れて慣れているのか。後方にいる女学生の小銃の持ち方も自然です。こちらの写真をニューラルネットワークの自動色付けで加工し、色の不自然な部分を直したのがこの下の写真です。

1934(昭和9)年の信濃毎日新聞には、長野県の現在の千曲市にあった屋代高等女学校(現・屋代南高校)の生徒たちが、在郷軍人会主催の競射会に参加して初めて実弾を撃つ記事が載っていました。

記事によると事前に銃の扱い方を習い、初めての実弾射撃。耳に綿を詰めて2発ずつの体験でしたが、200メートル先の的に2発とも命中させるつわものもいたようです。

残念ながら、この写真の女学生たちがどちらの学校の生徒かは、わかりません。もし服装などからわかる方、おられたらご教授ください。おそらく、松本市内か近郊の高等女学校と思われます。

◇

女性が軍隊に来てさまざまな体験をすることは、ちょくちょくあったようです。こちらは、やはり1935年ごろの、除隊兵のアルバムの写真で、未婚の青年女性の集まりー女子青年会が松本歩兵第50連隊の兵舎で兵隊と一緒に昼食を食べている場面です。

背後のたなに、きっちりと兵隊が使う毛布や装具が整頓されていて、現役兵と同じ場所で食事をしたようで、当時の兵営の雰囲気もわかります。そして、女性たちも兵隊と同じ、コメ麦の2合飯を普通に食べているようです。やはり農家でもう立派に働いていて、食欲も旺盛だったかも、と思えます。

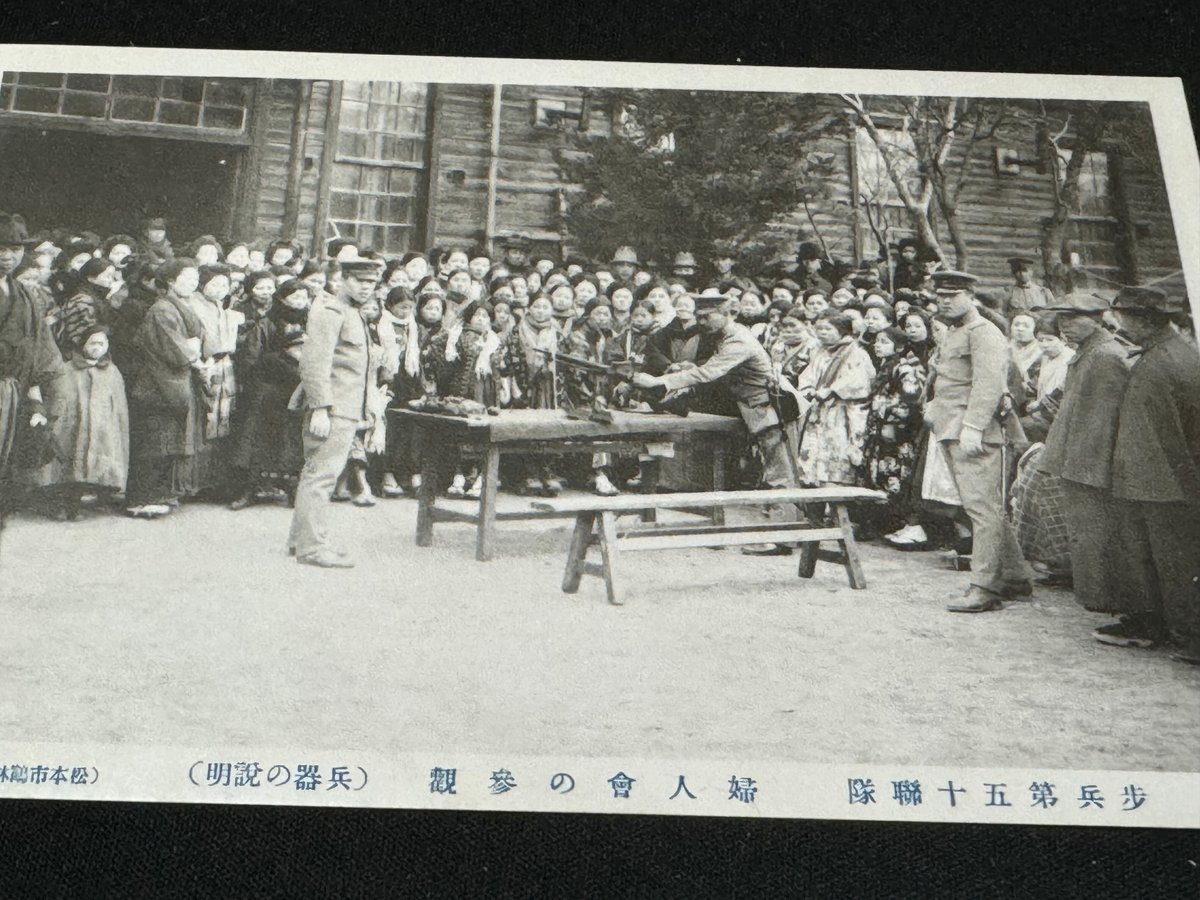

連隊を訪問するのは、若い女性だけではありません。下写真は、撮影は昭和初期ごろとみられる絵葉書です。地元の婦人会の見学で、松本歩兵第50連隊の兵士が兵器の説明にあたっている所です。

こうした参観や体験の要望に軍が応じるのは、もちろん軍隊への理解を深めてもらうことでした。若い女性であれば軍人の妻となることもあったでしょうし、既婚女性ならば子どもを軍隊へ出すことにためらいを感じないような、それこそ少年飛行兵になるといえば喜んで背中を押してくれるような、そんな親であってほしいとの願いもあったでしょう。ただ、こうした和やかな雰囲気も、平時であればこそ。こうした若者たちが命を落とさずにいてこそ、この写真は記念の1枚として見ることができるのです。

◇

しかし、1937(昭和12)年7月からの予想外に長期にわたる中国軍との戦いで国力も疲弊してきたところ、何とかしようと仏印に進駐した結果、特に米国に頼っていた屑鉄や石油が禁輸となって、このまま動けなくなるよりはと、ドイツの快進撃に期待し、南方の資源を狙って1941(昭和16)年に起こした太平洋戦争。準備充分な緒戦はともかく、敗勢に傾き始めると、国民のえん戦気分引き締めと将来の戦力化を狙ったか、女性への軍事指導が積極的に行われることになります。

こちら、1943(昭和18)年1月28日発行の「読売ニュース焼付版」です。静岡県の高根女子青年学校では、全生徒に「執銃訓練」、男子の青年学校と同じく銃の取り扱いを学ぶ教練を始めたと伝えています。銃剣付きの教練銃で「捧げ銃」の姿勢を取っています。

そして、銃剣を付けた銃と同じ長さ、形の「木銃」での訓練もありました。1943(昭和18)年7月16日発行の「読売ニュース焼付版」は、東京音楽学校の生徒たちが「有事の際には起たん」と木銃を扱っています。木銃は、基本的に敵を突き殺すための練習に使います。

写真はありませんが、同じく敵を突き殺す竹槍訓練も、地域や国民学校などで行われています。このような状態に臣民を追い込んでいった軍、政治の指導者は、どう責任を取ったのでしょうか。その反省はなされたのでしょうか。こうした過去を学ぶことで、戦争を回避する必要性を意識してもらえればありがたいです。反省なくば繰り返される。戦時体制や戦争への道を食い止めたいと声を上げられる現代だからこそ、当時以上に国民の責任は重いといえるのではないでしょうか。

※色付け加工写真は、WEB上でモノクロ写真をカラー写真のように加工できる自動色付けを以前試したものです。当時の早稲田大学の飯塚里志さま、 シモセラ・エドガーさま、石川博さま、関係各位に熱く御礼いたします。公開方法については、首都大学東京准教授の渡邉英徳さま(当時)にご示唆をいただきました。ありがとうございました。

ここまで記事を読んでいただき、感謝します。責任を持って、正しい情報の提供を続けていきます。あなた様からサポートをしていただけますと、さらにこの発信を充実し、出版なども継続できます。よろしくお願いいたします。