入営で家業立ち行かなくなり帰郷を求める親の申し入れーしわ寄せは弱い所へ

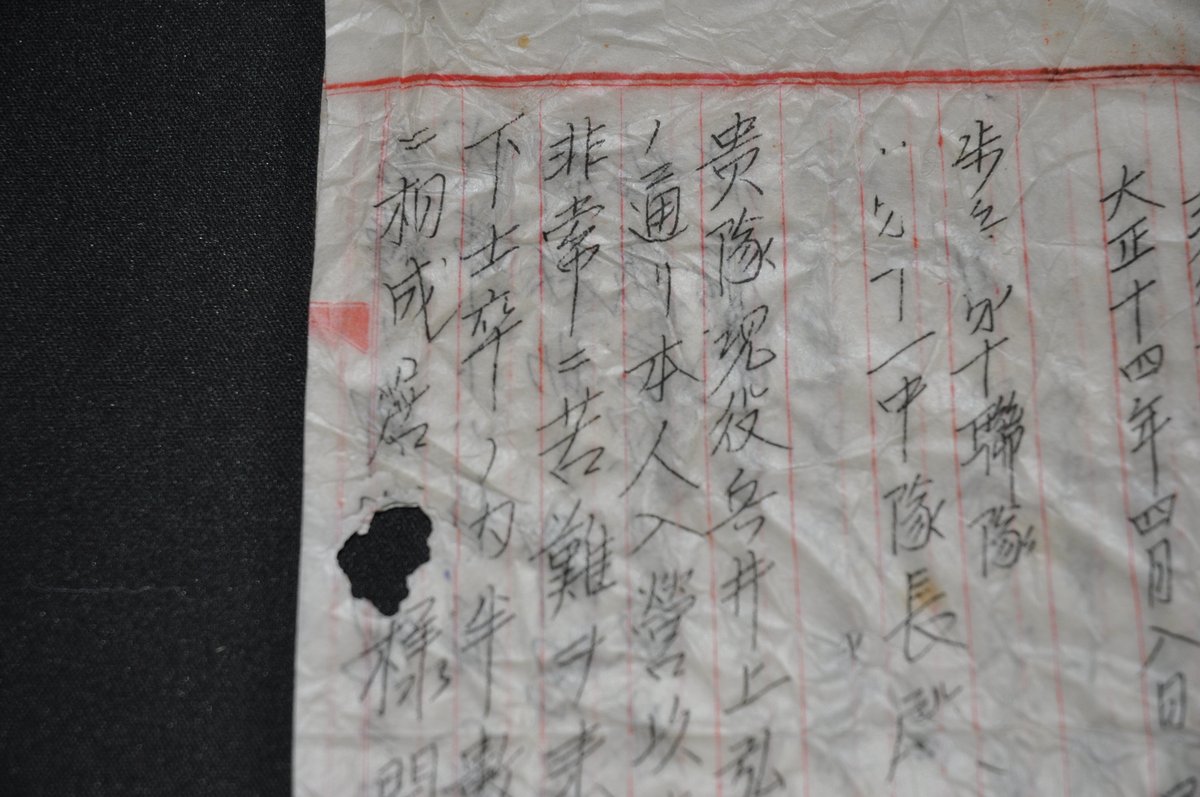

表債写真とこの下の写真は、岡山県朝日村の村長が、歩兵第10連隊の中隊長にあて、現役兵として召集中の兵士に家業のため休みをとらせるように願い出た書類です。

日付は1925(大正14)年4月8日。「本人入営以来、生家の生活状態非常に苦難」として、最近、下士卒のうち半数位は休みをとっていると聞き及んでおり、この兵士にもそうさせてほしいと記載してあります。

訴えの内容を見ると、家屋は家業の船乗りに使う船の購入などの借金で抵当に入っていました。そして入営前は親子2人で船乗りをしていたところ、息子の入営で父親1人ではできなくなったため雇い入れをしたが、経費がかかる一方で営業の成績は上がらず、窮していると訴えています。

さらに母親は神経痛で自分のこともままならず、入営兵の内縁の妻も子供を産んだが母乳が出ないため、練乳などの購入にお金がかかるといった状態でした。この結果、聞き入れられたかどうかは分かりません。

◇

戦前の日本で徴兵で入営すると、2年間の軍隊生活が待っています。その間、俸給は出ましたが、もちろん家族を支えたりすることができる金額ではありません。独身ならともかく、この兵士のように家族経営の家業だった場合、たちまち経営が行き詰まることもありました。

また、商店の場合も、入営中にライバルにお得意様をとられてしまうといったこともありました。農家にとっても、人力が頼りだった戦前では一番の働き手をとられるわけですから、痛手だったでしょう。「半数近く」が休んでいるとしていることからも、厳しい状況がうかがえます。

◇

軍隊を維持するには、若者を送り出す側の経済的基盤も必要なのです。実際、長野県でも満州事変当時、入営する子供に一銭も持たせてやれないと出征の駅頭で泣き伏す親の姿を見かねて、警官や上官がこづかいを渡したという逸話もあるのです。

そんな中、ささやかな庶民の自衛策として、入営した場合に保険金が下りる「徴兵保険」が隆盛することになっていきました。

男の子が生まれたときから保険を払っておくと、入営時に保険が下りるという仕掛けでした。戦後は徴兵制度がなくなったため、徴兵保険から衣替えし、これを基礎に生命保険などで成り立っている、現在の保険会社も少なくありません。お使いの保険会社の社史を見るのも面白いかもしれません。

ここまで記事を読んでいただき、感謝します。責任を持って、正しい情報の提供を続けていきます。あなた様からサポートをしていただけますと、さらにこの発信を充実し、出版なども継続できます。よろしくお願いいたします。