不登校で再考する子供の評価<その3>相互変容

■相互変容を言葉にしていく

最近、教育関係者から聞く単語に相互変容という言葉があります。学びによってお互いが変わっていくことを示す「良い意味」の単語ですが、まずはここを少し深掘りしようと思っています。

前回の<その2>では「中心不動ー相互変容」という組み合わせで、義務教育に代表される学校教育の学びの信念(=中心不動)と、<Whole parents>で考えている親の学びへの考え方(=相互変容)を対峙させて設定しています。ちなみに、中心不動は小生が作った造語です。付け加えておきますが、相互変容が良い意味で、中心不動が悪い意味とは限りません。「こういう学びが理想なんだ」という信念を持っていると、その信念に沿った学びになるわけで、中心不動とはその学びの信念への一貫性です。まずは、学びに対して中心不動であることを、ここでは是としてます。

ただし、この一貫性では自分たち(教える側)の教育方法は強化されることはあっても、信念自体が変わらない限り、常に学習すべき方向も同じだ、ってことになります。つまり、中心が不動ということは学びへの信念の濃度が高まることになりますから、中心軸を時代に合わせて変えようとする時にメチャ大変になるわけです。それがNow。

もっとやっかいなのは、「こういう学びが理想とは限らないな」という気づきは、中心不動を信念としていれば起きてこないということでしょう。気づく人数は限られますから、自主的な修正は難しいのです。まあ、それが義務教育が変われないまま、ここまで来てしまった理由の一つでしょう。

知識をたくさん身につけていることが賢さであり、賢さがより良い人生を作ってくれる、といった信念では、学校の授業で教えられたことを忠実に覚えていけば、次のステップに進めて、より高度な学校に行くことでその知識を深めていくいけばよいのでした。しかし、あんなに記憶してた知識自体も時代と共に劣化し、かつ、深めたはずの知識も情報化社会ではコモディティ化が早く、「知識たくさん保有人=賢人」ではなくなりつつあります。ヘタをすると「知識たくさん保有人=古人」なのです。これは学びがまずいのではなく、学びに対する信念が不動になっていることで、意図してなかったのに望ましくない方向を歩み続けてしまった結果なのです。

じゃあ、若いうちから「学びの信念である中心軸をフレキシブルにしようよ」となる訳です。ごもっともです。しかし、ほとんどの人が気づけないんですよ。まさに、単身で自分の学びの中心軸へ修正をかけられる人こそ、賢人な時代に変わってしまったとも言えます。小生なんかは仕事に行き詰まっては、試行錯誤しながら自分の学びの中心軸を手作業であっちこっち動かしてきました。マーケティングとか今日の最新知識が明日の古典教養みたいなところがあってですね、「もう少しなんとかならんのか!」的な知の怪我人としてサバイバルしてきた思いがあります。コンサルタントとかやっちゃうと、まさに頭から知を流して働かねばならんのです。常に知の貧血気味・・・笑えない

■自己変容とは学びの中心軸が変わること

相互変容に先立って自己変容について定義しておきましょう。もちろん、このくらい抽象度の高い用語だと、定義も人によって多岐にわたるでしょうから、あくまでも<Whole parents> での使い方とします。

大前提は、自己変容は「自分が変わった」っていうことの実感値です。では、その実感はなんでしょうか? 気分?、態度?、人間性?、要素は多々ありますが、変容の結果が表現されるのは人としての行動だと考えます。その学びDoingに反映されてこそ、「あの人変わったね」、「え?、俺って前とは違う感じ?」となる存在Beingになるのではないかということです。

前回は、学校がDoing視点、我が家がBeing視点となってました。そこでは本来の一体となっているはずのDoingとBeing が分かれていましたね。そう、小生が相互変容(そこからの自己変容を含む)に焦点を当てようとしているのは、不登校の娘に相互変容を通じて自らの学びDoingをカバーして欲しいと思っているのです。

そうは言っても小学生だし、せめて学びの中心軸を柔らかく、しなやかに扱える人になるとといいなあってことです。「こっちの方角で学ぶ方が今はよさそうだ」とか「そういう学びの方向もあるんだね」といった自ら出し入れできる学習へのメタ態度とでもいいましょうか。必然的に、サポートする親も労力の持ち出しを覚悟せにゃならんのではありますが・・・。

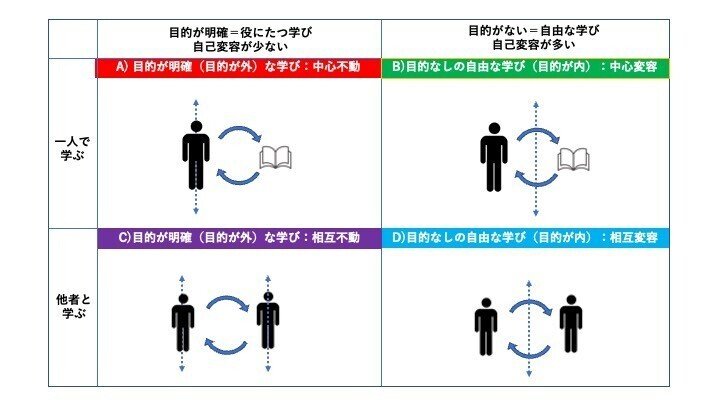

さて、これらの単語たちを<図表4>に沿って語ることにしましょう。

A)中心不動

学びの目的が明確ということです。明確ですから、学びの目的から逆算するように徹底的に効率的に学ぶことが大切です。「よい学歴が必要だから学ぶ」、「この仕事で独立する」、「あの資格を取得する」などなど。つまり、目的は外に設置されていますから、そこに向かって学んでいきましょうってことです。そういう視点で見れば、中心不動は良くも悪くもなく、場面に応じて、むしろ必要とされる信念です。ただし、中心不動が長く続くことで人生リスクが高まることは間違いありません。

B)中心変容

学びの目的があやふやな中で自由に学ぶ時に起きるのが中心変容です。図表では本がアイコンになっていますが、映画でもいいですし音楽でもいいでしょう。もちろん旅もありです。自分の学びの中心軸を動かしてくれる(中心浮遊とも言える)体験です。ここに目的はありません。あーっと、「ありません」は言い過ぎでした。楽しんでたり好奇心に任せて体験というのも目的といえば目的でしょう。中心不動と違うのは、目的が内にある点です。自由な体験が、次に学ぶ方向を変えてくれる可能性があります。「やっぱ、俺は人と会って語り合うことでの学びが好きだな」、「私はもっと土と水を知る必要がある気がする」とかです。中心変容とは学びの新たな方向を見つけて、自己変容(学びDoing)を促してくれる可能性が高いのです。とはいえ、このレベルはかなりの知的な気づきが要求されます。高い内省力は子供たちにはハードルも高いのです。

C)相互不動

これは複数の人との間での学びの1パターンです。特に組織で働いているとこうなりますね。経営目的、部門目標といった中心点に向かって活動していれば、そのための学びも同じ軸が引かれているはずです。当然ながら、研修やOJTは相互不動を良しとします。では、子供はというと、通常行われる学校での授業という形式が該当します。ある中心軸があって、カリキュラムが組まれて、知識を伝達させていきますから教える側も学ぶ側も中心軸は同じ。相互不動のための基盤は評価システムです。テストや成績は点数の多いものが良いとされますから、100点を頂点とした学びの中心不動が常設されているわけですね。我が娘の不登校は相互不動へのアレルギー反応ともいえそうです。

D)相互変容

ここがテーマとなっております。目的なしの自由な学びによって、学びの場の中に中心軸が浮かび上がってくることを意味します。それも相互による学びからの発露なので、お互いにとっての新しさがあります。「なんかワクワクするね」とかが起きます。探求学習はこの相互変容が背骨にある学習です。プロジェクト学習とも呼ばれます(人によって区分けが異なる名称なので、小生は大体同じという括りで使ってます)。

チームで何か作品を作ったり、研究をやっているうちに浮かび上がってくる「これって、こんな感じにまとまると面白いかも」「そのためには、こういう情報を集めたいね」「それならこんな人物に聞きに行こう!」「誰か、こんな人を知り合いで持っている人!」ってなノリでしょうか?

自分が思ったことを主張した時に、相手から思ってもない肯定案が返ってきた時、人はドキドキします。「おおー、それは面白くなってき感覚として実感する場面です。何か知らないドアを自分のために開けてくれたような感じです。「こういうアプローチの仕方ができるんだ。(私はそれを目撃したんだという実体験)」ですから答えはありません。点数もつけられません、無理です。いいことずくめそうですが、実装は簡単ではありません。(だから、語る価値もある)

さて、ここでやっと前段の相互変容の準備できました。次は、これを親子の学びにストレッチします(あくまでも予定)。娘の話で引っ張るよー

Go with the flow.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?