視聴記録『麒麟がくる』第32回「反撃の二百挺」2020.11.15放送

命からがら京に戻った光秀(長谷川博己)。美濃からやってきた熙子(木村文乃)や娘たちとつかの間のひとときを過ごす。

戦で失った鉄砲を調達すべく、木下藤吉郎(佐々木蔵之介)と訪れた堺で、光秀は丸薬の商いで成功した駒(門脇 麦)と出会う。さらに松永久秀(吉田鋼太郎)と大和で争う筒井順慶(駿河太郎)と知り合い、駒の助けを得て大量の鉄砲の調達に成功する。手に入れた鉄砲で再び戦に出る信長(染谷将太)だったが、摂津での戦いで一向宗徒や三好の残党勢力に苦戦。さらに背後から朝倉・浅井の軍勢が迫り、再び四面楚歌に陥る。

<大河紀行>

滋賀県長浜市。標高49メートルの小谷山(おだにやま)に築かれた小谷城は北近江を治めた浅井(あざい)氏の本拠地です。離反した浅井長政を討つべく、織田信長は姉川の南側に位置する龍ヶ鼻砦(たつがはなとりで)に布陣。徳川軍とともに、朝倉・浅井連合軍と激突しました。多くの死傷者を出したこの戦いで、姉川の水は血で赤く染まったといい、激戦地となったこの地には、当時の惨状を物語る「血原(ちはら)」という地名が残されています。徳川家康が陣を置いた「岡山」は、織田・徳川連合軍が勝利を収めたことにちなみ、「勝山(かつやま)」と呼ばれるようになったといいます。姉川の戦いで打撃を受けるも、朝倉義景は巻き返しを図り、信長の前に立ちはだかるのです。

★戦国・小和田チャンネル:「麒麟がくる」第32回「反撃の二百挺」

https://www.youtube.com/watch?v=Mub-ufo2yyw

明智光秀は、将軍・足利義昭に二条城に呼ばれた。織田信長の朝倉攻めの報告を聞く前に、概要を知っておきたいのだという。明智光秀は、

「幕府側に朝倉義景と繋がっている者がいるのではないか?」

「将軍自ら出陣していたら違う結果になったのではないか?」

と釘を刺した。

明智光秀が家に戻ると、妻子が美濃国から来ていた。母は「明智郷で夫の菩提を弔いながら余生を過ごす」と言って来ていなかった。

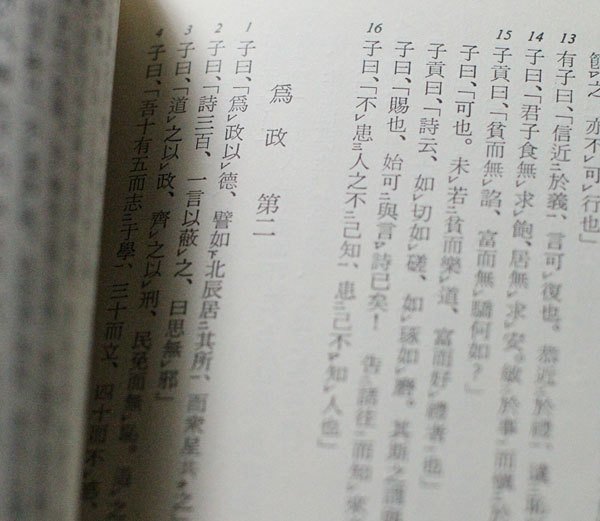

子供たちは父親に挨拶すると、勉強を続けた。読んでいたのは、『論語』の勉強を始めたばかりなのか、第1章「学而第一」第14である。

子曰、「君子食無求飽、居無求安。敏於事而慎於言、就有道而正焉。可謂好学也已」(子曰く、「君子、食飽くを求むること無く、居に安きを求むること無し。事に敏にして言に慎み、有道に就きて正す。学を好むと謂うべきのみ」)【大意】先生(孔子)が言われるには「君子は、贅沢な食事を求めることも、居心地のいい家を求めることもない。行動は機敏だが、言動は慎重で口が重く、道に精通した人に会って自分を正してもらう。学ぶ事が好きなのである」。(言動は慎重で口が重く・・・将軍が「3日間眠れなかった」なんて言ったらダメですよ。内通がバレます。)

とはいえ、長男・明智光慶は永禄12年12月7日に、次男・明智光泰は元亀2年10月2日に、共に美濃国で生まれているので、半年ほど京へ来るのが早いと思う。なお、妻子が美濃国にいた理由を、このドラマの明智光秀は、「京は物騒だから疎開させている」とするが、実は(前にも書いたが)織田信長に人質として出していたのであろう。(鈍感な明智光秀にはその気はなくても、織田信長は、そう解釈していたであろう。)

『織豊期主要人物居場所集成』の「明智光秀の居所と行動」を担当した早島大祐氏によれば、「光秀が京都に宿所を構えるのは天正5年前後の時期であり、意外なことに京都代官を辞めてからであった」(早島大祐『明智光秀』NHK出版新書)という。この時期、明智光秀屋敷は、京都にはなく、妻子は美濃国の明智光秀屋敷に住んでいたと考えられる。

■関連年表

4月30日 織田信長、亥下刻(23時)に帰洛。(通称「金ヶ崎の退き口」)

5月6日 明智光秀、武藤友益征伐から帰洛。

5月21日 織田信長、岐阜城へ帰城。

6月19日 織田信長、国境付近の近江国の砦を攻める。

6月21日 織田信長、小谷城付近の村に放火。

6月24日 織田信長、竜ヶ鼻砦に着陣。

6月28日 「姉川の戦い」織田&徳川25000 vs 浅井&朝倉18000

7月8日 織田信長、岐阜城へ帰城。

7月21日 三好三人衆、摂津中島入り。野田砦&福島砦を築く。

8月20日 織田信長、出陣。

8月23日 織田信長、京都本能寺に宿泊。

8月25日 織田信長、淀川を越え、摂津国枚方へ。

8月26日 織田信長、摂津天王寺に着陣。

9月5日 石山本願寺、紀州門徒に出馬要請。

9月6日 石山本願寺、諸国門徒に出馬要請。(『明照寺文書』)

9月10日 顕如、浅井久政・長政父子に書状を送付。

9月12日 「石山合戦」開始→天正8年(1580年)8月2日終了

ドラマストーリー1.鉄砲の調達

「金ヶ崎の退き口」では、バンバン鉄砲を撃った。(この時の鉄砲隊は、明智隊とも、佐々隊とも、徳川隊ともされ、よく分からない。)鉄砲の短所は、「次の1発を撃つまでに時間がかかる」ことであり、そこを朝倉&浅井軍に突かれたのか、アフターケアをしなかったのか(鉄砲は使用後におねじをあけて掃除しないと、次回は使えなくなる)、「殿が多くの鉄砲を失った」として、殿を務めた木下秀吉と、今井宗久に面識のある明智光秀が堺に買い付けに行く。堺に行くのは、浅井長政の叛逆により、浅井長政領内の国吉村から調達できなくなったためだろうか? それにしても、明智光秀は幕臣であって、織田家家臣じゃないのに、なぜ織田信長の命令で動くのだろう?

明智光秀&木下秀吉は、今井宗久に会い、300挺が、

「今朝、或る方と250挺契約したので無理」

と断られた。今、堺にいる戦国大名は誰か?

・千宗易:天正13年(1585年)の「禁中茶会」以降は千利休。

・油屋常啄(あぶらや じょうたく):堺の薬師問屋。

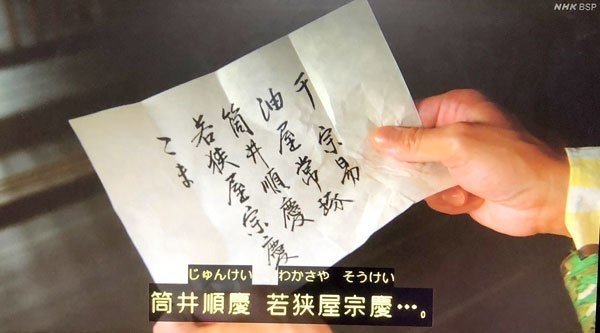

・筒井順慶:大和国の戦国大名。松永久秀のライバル。駒の取引相手。

・若狭屋宗慶:堺の豪商。

・こま:駒。万能薬「芳仁丸」の生産者。足利義昭の話し相手。

今井宗久は買い主を教えてくれなかったが、今日の茶会の参加者名簿を見せてくれた。この中で、戦国大名といえば、織田方の松永久秀と大和国で争う筒井順慶(駿河太郎さん=笑福亭鶴瓶の息子さん。『龍馬伝』の野上清吉、『平清盛』の平経盛、『いだてん』の松下治英であるが、ワタシ的には『半沢直樹』(第2部)の伊勢島ホテル社長・湯浅威)しかいない。

ちなみに、鉄砲といえば、法華宗本門流の大本山・本能寺である。(「本能寺の変」後、織田信長の遺体が見つからないのは、本能寺にあった火薬に引火して、遺体がバラバラになったからという説もある。爆死といえば、松永久秀の専売特許だが・・・。)

今回の茶会の会場となった顕本寺(現在は大阪府堺市堺区宿院町東4丁)も法華宗本門流の寺である。当時は開口神社に近い甲斐町山ノロにあったが、「大坂夏の陣」で焼失して現在地に再建された。また、本能寺が焼けた時には、法華宗本門流の大本山になっていた。

明智光秀がスピード出世できた理由は、織田信長の正室と親戚だったことと、文字の読み書きができて、外交力があったからだという。(「織田信長」を「徳川家康」に置き換えれば、井伊直政がスピード出世できた理由になる。)

今回も、250挺を等分の125挺ではなく、(織田信長の方が君より格が上なので)160挺と提案したり、筒井順慶が「尊敬している織田信長に会わせて欲しい。家臣になりたい」と頼むと、(取次料はいらないので)200挺でと提案を変更している。

この時、筒井順慶は、駒に、足利義昭への取次を頼むのですが、足利義昭は、かつては興福寺一乗院の門跡(トップである院主)であり、筒井家は、代々、興福寺一条院の衆徒(僧兵)のうちのトップ20人で構成する官符衆徒であったので、今で言えば、社長と部長の関係。お互い知ってるのでは?

また、この時、木下秀吉は「駒は足利義昭の寵愛を受けているので、ここでの話は全て足利義昭に知られる(余分なことは言うなよ)」と忠告した。「敏於事而慎於言」である。

「光秀さんとの会談では、落ち着いているように見えた順慶も、頭の中は高速回転していたはず(笑)。どう取り引きすれば自分に有利に働くか?損をしないか?一瞬の判断を間違えば、筒井家にとって大きなダメージになるかもしれない。おそろしい世の中ですね」(駿河太郎)

https://twitter.com/nhk_kirin/status/1327941908962942978

なお、今井宗久が参加した茶会については、『今井宗久茶湯日記書』に全て書かれているはずであるが、「抜書」しか現存しない。筒井順慶が出席した茶会の初見は、天正6年(1580年)9月30日の今井宗久主催で今井邸で開かれた茶会(堺に九鬼水軍の鉄船を視察に来た織田信長をもてなす茶会)の記録であり、筒井順慶は「(織田信長の)御供衆」とある。

千宗易(後の千利休)は、1568年(永禄11)織田信長が上洛し、堺に矢銭2万貫を課した際、和平派として織田信長に近づいた今井宗久、津田宗及と親しく、織田信長の「茶頭」となり、織田信長の死後は豊臣秀吉に仕えた。このドラマでは、千宗易(後の千利休)と木下秀吉(後の豊臣秀吉)が初めて出会ったのは、今回の茶会という設定なのか? 木下秀吉は茶会に出るのは初めてらしく、作法を必死に教わる姿が微笑ましかった。

【参考】「筒井順慶なる人物」

https://note.com/senmi/n/n5a9ee2b948da

ドラマストーリー2.姉川の戦い

「姉川の戦い」(「野村合戦」「三田村合戦」とも)は、織田(20000)&徳川(5000)連合軍25000人と浅井(8000)&朝倉(10000)連合軍18000人が近江国浅井郡(現在の滋賀県長浜市野村町付近)で姉川を挟んで戦った合戦である。

兵数は、史料によってバラバラであるが、織田・徳川連合軍の方が多く、有利であったようである。陣払いと見せかけて奇襲した浅井・朝倉連合軍が最初は優勢であったが、徳川軍榊原隊が、徳川家康の指示で姉川を渡り、横槍を突いたので、結果的には織田・徳川連合軍が勝利したという。

さて、「姉川の戦い」でドラマ的に重要なのは、

「明智光秀が参戦していたか、いなかったか」

である。太田牛一『信長公記』にも、徳川幕府公式記録『東照宮御実紀』にも明智光秀の名はないので、「明智光秀は京都にいて政務をこなしており、参戦しなかった」と考えられているが、『明智軍記』『三河物語』『松平記』『四戦紀聞』には「参戦した」とある。

・『明智軍記』:13段の備えの8番隊

・『三河物語』『松平記』:柴田&明智の1番隊起用に徳川家康が反発

・『四戦紀聞』:5陣

このドラマの明智光秀は、織田家家臣でもないのに参戦しており、織田信長に「堺で鉄砲200挺仕入れてきてくれたので、裏切り者の浅井長政に反撃できた、勝てた」と褒められていた(タイトル「反撃の二百挺」の意味)。

ドラマストーリー3.石山合戦(石山十年戦争)

「姉川の戦い」で勝った織田&徳川連合軍は、浅井長政の居城・小谷城まで追うが、小谷城を落とすには時間がかかるとして、山麓の村を焼いて撤退した。

三好一族は、織田信長が足利義昭を擁して上洛した時、本拠地である四国(阿波国)に逃げていたが、織田信長の小谷城からの撤退を「負けた」と誤認して出陣した。7月21日に摂津国中島に入り、野田・福島に砦を築くと、「野田・福島の戦い」に発展した。これを聞いた織田信長は、8月20日に出陣し、8月25日には淀川を越えて河内国枚方に達したのである。織田信長は、8月26日には天王寺に本陣を置き、海老江(大阪府大阪市福島区海老江)などに砦を築くと、それらの砦が「石山本願寺を取り巻いている。攻めてくるのであろう」と誤認した本願寺蓮如は、9月6日に檄を飛ばし、先手必勝とばかり、元亀元年(1570年)9月12日の夜、鐘を撞いて出陣した。ここに始まった「石山合戦」は、天正8年(1580年)8月2日まで続いたので、「石山10年戦争」ともいう。(なお、「石山」は後の「大坂」で、石山本願寺の跡地に建てられたのが大坂城である。)

本願寺の参戦で、三好征伐に苦慮した織田信長は、本願寺顕如の要請で本願寺の後方支援のために琵琶湖の西岸に出陣してきた朝倉&浅井征伐に切り替え、9月23日、野田・福島を引き払った。朝倉&浅井連合軍に京と岐阜の交通路を遮断されたら困るからであるが、ドラマの足利義昭は「織田信長は案外脆い」と言い、摂津晴門が「そろそろ見限っては?」と進言していた。

朝倉&浅井連合軍は、比叡山延暦寺に入った。『信長公記』によれば、比叡山延暦寺に対し、織田信長は、「御身方忠節申すに付きては、御分国中にこれある山門領、元の如く還附」(織田方の味方になれば、織田領内の延暦寺領を全て返却)すると言ったが、断られたという。

※太田牛一『信長公記』(巻之三)

九月廿三日、公方様供奉(ぐぶ)なされ、御帰洛。

元亀二年辛未九月廿四日、信長公、城都本能寺を御立ちなされ、逢坂を越え、越前衆に向ひて御働き。旗がしらを見申し、下坂本に陣取りこれある越北衆、廢軍の為体(ていたらく)にて、叡山に逃げ上り、はちケ峰、あほ山、つぼ笠山の陣取り候。此の時、山門の僧衆十人ばかり召しよせられ、今度、信長公の「御身方忠節申すに付きては、御分国中にこれある山門領、元の如く還附せらるべき」の旨、御金打(きんちよう)候て、仰せ聞かせらる。「併しながら、出家の道理にて、一途の贔屓なりがたきに於いては、見除仕り候へ」と、事を分ちて仰せ聞かせらる。其の上、稲葉伊予守に仰せつけられ、御朱印調へさせ、遣はさる。御言葉には、「若し此の両条違背に付きては、根本中堂、山王廿一社を初め奉り、焼き払はるべき」の旨、上意候ひき。然りと雖も、重ねて、山門の僧衆、兎角を申し上げず、時刻到来候て、浅井、朝倉贔屓せしめ、魚鳥女人などまで上させ、ほしいままの悪逆なり。

ドラマでは、比叡山延暦寺側が、

「仏を背負う5万の僧兵で立ち向かう」

と脅してきたので、織田信長は、

「では、こちらは仏像を背負って戦う」

と言い返し、実際に仏像を背負ってみせたという。(ネットではブラックジョーク「仏リュック」と呼ばれて話題になった。なお、「仏リュック」は史実ではなく、脚本家・池端俊策氏の考案である。)

「『延暦寺の僧兵は一人一人が仏を背負って戦うゆえ、開山以来、負けたことがない』とほざいた。それゆえ、わしも言うてやった。『神仏を尊ぶ心はわしも同様。叡山へ踏み込む折は、こうして仏を背負うて参る所存じゃ』と。坊主とも、恐れ入って帰っていった」(by 織田信長)

「何故、浅井長政は裏切った?」

など、人の心が読めない織田信長は、今回も、

「何故、叡山は朝倉を匿う?」

「浅井も何故、この戦に関わろうとする?」

と分からないことばかりで、明智光秀は、

「信長様は叡山から多くを奪い、朝倉、浅井は多くを与えるからだ」

「つまるところ金ではございませんか」

と返答した。

このドラマの不思議なことは、「姉川の戦い」の真柄直隆の活躍など、有名な逸話が出てこない割に、「仏リュック」のようなオリジナルの逸話が多く盛り込まれていることである。(真柄直隆の活躍を取り上げると「またかよ。もう見飽きたと」と言われると思ってるのかな? 「待ってました~。これだよ、これ」って言われると思うけどね。それとも、「史実を描くドラマ」ではなく、あくまで「私の作品」だとアピールしたいのかな?)

あと、虫。今回は百足と蜻蛉(勝虫)。ムカデのイメージは武田信玄。

足利義昭は、飛べない蟻から飛べるトンボに昇格! ただ、虫籠に入れられてるけど・・・。あのトンボは何? 黒いからカワトンボかな?

そういえば、「瓶割り柴田」(元亀元年6月4日の「野洲河原の戦い」(「落窪合戦」とも))が出なかったな。まぁ「瓶割り柴田」は史実ではなく、創作らしいけどね。

杉谷善住坊の話とか、美味しい話をカットするのは勿体ない気がするけど、そういう視聴率を稼げる話を入れたら、主人公・明智光秀の影は薄くなるからまずいね。

あなたのサポートがあれば、未来は頑張れる!