視聴記録『麒麟がくる』第39回「本願寺を叩け」2021.1.3放送

<あらすじ>

戦に次々と勝利し、朝廷より武士としては最も高い冠位を授けられる信長(染谷将太)。しかし三条西実澄(石橋蓮司)は、もはや帝(坂東玉三郎)さえもないがしろにするその態度を危険視していた。大坂本願寺との戦いに疲弊する光秀(長谷川博己)のもとにやってきた信長は、一方的でむちゃな要求を繰り返す。そんな中、高熱で倒れる光秀。運び込まれた京の館で、必死に回復を祈る妻・熙子(木村文乃)だったが…。

<紀行>

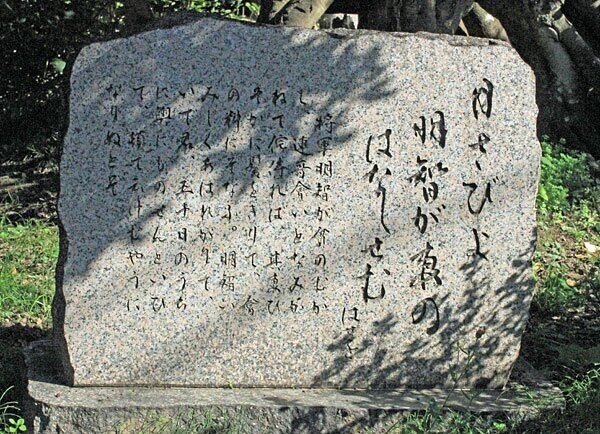

琵琶湖をのぞむ西教寺(さいきょうじ)。光秀の妻、熙子(ひろこ)が埋葬されている明智一族の菩提寺です。比叡山焼き打ちののち、光秀が復興に尽力したこの寺の総門は、居城・坂本城から移築したものだと伝えられています。熙子の葬儀は、この寺で執り行われ、光秀も参列したと記録されています。武士の夫が妻の葬儀に参列することは珍しいことだったといいます。越前での貧しい暮らしの中、熙子は黒髪を売って光秀を支えたという逸話があります。内助の功は後々まで語り継がれ、松尾芭蕉の句にも残されています。

『月さびよ 明智が妻の はなしせむ』

※西教寺案内板「坂本城主・明智光秀の妻」

𠘕子の墓(光秀の子女、玉子嬢・細川ガラシャの母)

天正4年(1576)11月7日寂

戒名 福月真祐大姉

作家の中島道子氏の「明智光秀の妻・𠘕子」という小説序文に次のように𠘕子夫人のことが書かれている。

人生を旅と心得、旅を求めてやまなかった芭蕉は軍旅に敗死した武将への限りない哀惜を詠んでいる。その中で唯一女性に対する句が異彩を放っている。明智光秀の妻である。

比較的近年まで光秀は逆臣、叛将とのみ言われてきたにもかかわらず封建体制下の江戸時代にあって、光秀の妻を顕彰したのはまさに自由人芭蕉その人であった。明智が妻の句は「奥の細道」の旅の途次、越前(福井県)は丸岡に足を止めた折耳にしたことを後、伊勢の門弟山田又玄の妻に贈ったものである。

月さびよ 明智が妻の 咄せむ

芭蕉

まさにこの一句に人生感があらわれていると云えよう。

※称念寺案内板「明智光秀公と黒髪伝説・松尾芭蕉碑」

明智光秀公は、弘治2年(1556年)に齋藤義龍の大軍に敗れ、妻の熈子や家族と伴に、称念寺に逃れます。『明智軍記』と言う書物には、称念寺住職と和歌を詠み、漢詩を作ったことが記載されています。称念寺門前に寺子屋を開きますが、生活は貧しく仕官の芽もなかなか出ませんでした。やがて、朝倉の家臣と連歌の会を催すチャンスを、称念寺の住職が設定します。貧困の光秀には資金がない中、連歌の会は熈子の用意した酒肴で大成功に終わり、やがて光秀は朝倉の仕官がかないます。しかしその連歌の会の資金は、実は熈子が自慢の黒髪を売って、用立てたものでした。光秀はこの妻の愛に応えて、どんな困難があっても必ずや天下を取ると、誓ったのです。

この「夫婦愛の物語」は、称念寺門前の伝承になり、江戸時代の松尾芭蕉が、「奥の細道」の旅の途中に、取材しました。その後、芭蕉は伊勢の山田又玄宅を訪れます。又玄(ゆうげん)は貧しい神官で、才能がありながら、出世できないことに悩んでいました。そこで芭蕉は弟子の又玄に、『月さびよ 明智が妻の咄(はなし)せむ』の句を贈って励ましたのです。もちろん「明智の妻の話し」とは、称念寺の光秀夫婦愛を指します。意味は、「又玄よ、今は出世の芽がでてないが、あなたにはそれを支える素晴らしい妻がいるじゃないか。今夜はゆっくり明智の妻の黒髪伝説を話してあげよう」とでも訳せましょう。芭蕉の師弟愛が、伺えます。

なおその光秀の夫婦愛を見ながら、称念寺で永禄6年に生まれたお玉(後の細川ガラシャ)も、両親に劣らぬ夫婦愛に生きた方でした。お玉の生き方が、天下分け目の関ヶ原の戦いに影響したといわれるぐらいですから、その夫婦愛は母の熈子譲りの筋金入りと言えましょう。

最愛の妻・熙子を亡くした光秀は、悲しむ間もなく、天下静謐(てんがせいひつ)のため次なる戦に向かったのです。

★戦国・小和田チャンネル「麒麟がくる」第39回「本願寺を叩け」

https://www.youtube.com/watch?v=dyw4dqrGJyQ

1.ドラマと史実

(1A)ドラマ「岐阜城にて」

三条西実澄が岐阜城に来た。用件は、

1.任官の挨拶に来ない。

2.京には京の理(ことわり)がある。天皇を大切に扱え。

である。これに対し織田信長は、

1.任官のご挨拶に行かなかったのは、武田勝頼の東美濃侵攻のため。

2.蘭奢待を毛利氏に贈るとか、天皇の方こそ私から遠ざかっている。

3.家督を織田信忠に譲渡し、今後、朝廷外交は織田信忠が行う。

と反論した。次に述べるように、「任官の挨拶に来ない」は史実と異なる。織田信長は天皇を蔑ろにしていないのに、蔑ろにしていると史実を曲げたということは、『麒麟がくる』では、「本能寺の変」の動機として、時代考証・小和田哲男氏への忖度で「信長の非道阻止」説を採用しそうな雰囲気である。

(1B)ドラマ「岐阜城にて」の史実

天正3年(1575年)11月4日 織田信長、権大納言に昇進

天正3年(1575年)11月7日 織田信長、右近衛大将を兼任

天正3年(1575年)11月28日 織田信長、家督を織田信忠に譲渡

天正4年(1576年)3月4日 三条西実澄、美濃国から帰洛

天正6年(1578年)4月9日 織田信長、右大臣&右近衛大将を辞す。

織田信長は、岐阜城を含め、家督を織田信忠に譲渡し、京都に近い安土城に移るのであるが、安土城はまだ建設中であり、佐久間信盛屋敷の居候となった。

朝廷外交を織田信忠に任せたのは、天正6年(1578年)4月9日である。では、なぜこの時期に家督を織田信忠に譲ったのかは不明であるが、戦国未来説は「正親町天皇へ『あなたも早く誠仁親王に譲位しなよ』というアピール」である。織田信長にしたら、正親町天皇よりも、誠仁親王の方がずっと扱いやすい。

また、実際は任官の挨拶に行かないばかりか、盛大なパーティーも開いている。(形式上、顕如も招いたが、暗殺されると思ったのか、病欠(笑))

※太田牛一『信長公記』

さる程に、大将御拝賀の政(まつりごと)執行せらるべきの為、10月初めより、木村次郎左衛門を御奉行として、禁中に陣座御建立、即時に出来し訖(おわ)んぬ。

天正3年乙亥11月4日、信長公御昇殿ありて、大納言の御位に任ぜられ、

同7日、御拝賀の御礼。御名代として三条大納言殿を以て仰せ上げられ、其の時の御警固として、御弓の衆百人供奉候のところ、忝くも、天子より御かはらけ出だされ、頂戴。上古末代の面目、御威光これに過ぐべからず。

この節、信長公、右大将に重ねて御官位を進められ、砂金、巻物、其の員(かず)を尽し、叡覧に備へられ、諸公家衆御支配候て、知行を参らせられ、御名誉の次第なり。

【大意】 官位昇進に向け、木村高重を奉行として、宮中に式場を設営させた。そして、11月4日、権大納言に任じられ、11月7日、参内し、三条西実澄を通してお礼すると、さらに右大将に任じられた。織田信長は、正親町天皇に砂金と反物、公家たちに知行(領地)を進呈した。

(2A)ドラマ「石山合戦」

三条西実澄に「本願寺との戦が一向に収まらないことを帝も案じている」と言われ、今回のタイトル「本願寺を叩け」の話になります。

「石山合戦」(本願寺の戦い)が始まって5年。大和国守護・原田直政が討たれ、明智光秀、佐久間信盛、松永久秀が守る天王寺砦が包囲されたと聞いた織田信長は、甲冑を身に着けず、天王寺砦に駆けつけました。そして、

「原田隊は空砲を撃っているのではないか?」

と負傷しているのに頑張って報告に来た原田隊の兵士を蹴り、

「数の問題では無い。気合の問題だ」

と檄を飛ばすも、皆、疲れていて動きません。

そこで、織田信長は、「坊主の撃つ玉など当たらぬ」と甲冑を身に着けずに仁王立ちして見せると、雑賀(さいか)衆に脚を撃たれました。

(2B)ドラマ「石山合戦」の史実

元亀元年9月12日 石山本願寺、挙兵

元亀3年7月 織田信長、武田信玄の仲介で石山本願寺と和議

天正元年4月2日 石山本願寺、再挙兵

天正3年10月21日 織田信長、石山本願寺と和議

天正4年4月14日 石山本願寺、再々挙兵(『信長公記』)

天正4年5月3日 原田直政、討死

天正4年5月5日 織田信長、出陣

天正4年5月7日 「天王寺砦の戦い」

天正4年5月23日 明智光秀、所労により倒れて戦線離脱

天正4年6月5日 織田信長、退陣

「石山合戦」は、元亀元年(1570年)9月12日~天正8年(1580年)8月2日の10年間で、天正4年(1576年)5月7日の「天王寺砦の戦い」は、6年目になります。また、2度の休戦期間がありますので、今回は「第3次石山合戦」になります。

明智光秀が守る「天王寺砦」(四天王寺の北西)が包囲されたと聞いた織田信長は、各地の武将に出陣を要請し、馬が速く走られるよう、湯帷子(ゆかたびら。浴衣の原型)という軽装で、100人(『明智軍記』では200人)で出陣し(この時、小説やドラマの織田信長は、「光秀、待ってろ~、死ぬなよ~」と叫ぶことが多い)、若江城に入りました。

城砦を落とすためには、城兵の3倍の数で取り巻く必要があり、その取り巻きを後詰が破るには、その3倍の数が必要とされています。天王寺砦の城兵の数は5000人なのか(『明智軍記』では3500人)、本願寺方は(城兵の3倍と思われる)15000人で取り巻きました。織田信長は3倍の45000人を集めないといけないのですが、緊急召集では3000人しか集まらなかったそうです。織田信長は「数の問題では無い。気合の問題だ」と言っていますが、織田信長の戦法は「数で勝つ」であり、相手より極端に兵数が少なかったのは、「桶狭間の戦い」と、この「天王寺砦の戦い」のみとされています。(数的に不利なのに突撃した理由は、ドラマや小説では、「何が何でも明智光秀を殺されたくなかったから(失いたくなかったから)」と解釈されています。)

織田軍の先陣は、佐久間信盛、松永久秀、細川藤孝、若江衆1500人(『明智軍記』では、佐久間信盛、松永久秀・久通父子、若江三人衆(池田、多羅尾、野間)の1500人)で、明智光秀の娘・岸の義父・荒木村重は「木津方面を守る」と言って辞退しました。織田軍は、5月7日、包囲陣を一点突破し、天王寺砦に入りました(「天王寺砦の戦い」)。織田信長は脚に雑賀衆が放った鉄砲玉を受けましたが、甲冑を身につけていたので大丈夫でした。(甲冑を身に着けていなかったのは、京都から若江城までの移動時のみ。)

織田信長は、6月5日までの約1ヶ月間、天王寺砦にいました。『明智軍記』には、織田信長は5月上旬から天王寺砦ではなく、堺にいて、約50日間、肺肝を患っていたが、元気になったので、5月27日に(「約50日間」ではなく、「約20日間」の誤り?)堺から若江城を経て岐阜へ帰城したとあります。

『明智軍記』は『信長公記』と違って信用できない本ですが、織田信長の「原田隊は空砲を撃っているのではないか?」という言葉の出典は『明智軍記』でしょう。

※『明智軍記』

攻め寄せける兵の中に本願寺檀越多かりければ、織田殿、少しの方便(てだて)をも城内へ告げ知らせ、其の上、門跡をば正身の弥陀如来成りと渇仰(かつごう)して、鉄炮を放せども紙玉にて打ち、矢を射れども根を抜き捨てて発すの間、たとひ年月は経(ふ)るとも攻め落とし難く、剰(あまつさ)へ他宗、他門の縁者、傍輩をも云ひ語らひ、門跡は貴方達1人に対する敵に非ず。武士の習ひなれば、人並みに向かひたる計り也。強ち干戈は動かし給ふに及ばずなどと、手を合はせ、様々頼むに付き、議勢計りにて進む兵なかりけり。

【大意】 織田信長は法華宗(日蓮宗)の信者であるが、畿内の織田軍の中には一向宗(浄土真宗)の信者が多く、織田信長の作戦は本願寺側に漏れ、その上、顕如を「生身の阿弥陀如来である」(「現人神(あらひとがみ)」ならぬ「現人阿弥陀如来」)と信じ、鉄砲には鉛玉ではなく紙玉を入れて撃ち、弓矢の先の鏃を抜き取って射たので、何年かかっても本願寺を落とせなかった。(後略)

(3A)ドラマ「明智光秀、倒れる!」

ドラマでは、左手の傷を痛がっていた明智光秀が、突然倒れて、松永久秀が驚いていました。ドラマでは、意識不明の危篤となり、京都の明智屋敷に運ばれ、診療した望月東庵によれば、「神仏のご加護を待つのみ」という危篤状態で、煕子は、胸の病気をおして、雷鳴轟く中、お百度参りをします。

病因は、毒矢(鏃に毒を塗った弓矢)でも受けたのか、ドラマでは、傷から毒が入ったようなことを言っていました。(NHK制作5分間ダイジェストでは「戦で負った傷と過労で倒れた十兵衛は生死の境をさまよう」とテロップが入ります。)

その後、意識を取り戻して回復し、織田信長が明智屋敷に来て、NHK制作5分間ダイジェストでは「数日後、無謀な行動を悔いた信長が光秀を見舞う」とテロップが入り、織田信長は、

1.たまが気に入り、良き夫を紹介すると約束する。(「十兵衛に似て器量良し」と言っていましたが、普通は「奥方(煕子殿)に似て器量良し」と言うでしょう。)

2.本願寺が落ちないのは毛利氏が水路で物資(兵粮や弾薬)を補給しているからであり、この補給路を断てば勝てる。

3.大和国守護・原田直政が討死したので、大和国は筒井順慶に任せる。

と言って去りました。

(3B)ドラマ「明智光秀、倒れる!」の史実

■天正4年

5月23日 明智光秀、「所労帰陣。在京」(『兼見卿記』)

5月24日 吉田兼見、明智光秀の病気回復を祈願

6月12日 明智光秀、京から坂本城へ移動。「病死」と誤報。

6月13日 明智光秀、病気は回復に向かっていると小畠永明に書状。

7月 明智光秀、病気回復。

■天正4年7月13日 「第一次木津川口の戦い」

■天正5年2月13日 「紀州征伐」

■天正6年11月6日 「第二次木津川口の戦い」

ドラマの明智光秀は、京都の明智屋敷に運び込まれましたが、史実では、京都の名医・曲直瀬道三の屋敷に運び込まれました。その後、坂本城に移り、全快したのは7月です。意識はあり、食事もとれたし、薬も飲めました。小畠永明からの手紙の返信も書いています。実際は病気ではなく、過労だったようです。

ドラマでは意識不明で、数日後に目を開けて全快したという設定のようです。(失礼ながら、「その程度なら、万能薬の芳仁丸で治るのでは?」と思いましたが、意識不明で飲み込めなかったのでしょう。)

明智光秀の病因は、吉田兼見の『兼見卿記』に「所労」(過労)であるが、「風痢」(赤痢のこと?)と噂されたとあります。「風痢」という噂は便利です。「伝染るから」と誰も近づきませんので、ゆっくりと休養できます。「過労」とばれれば、「過労は病気ではない。すぐに戦場に来い」と言われそうです。

ドラマでは、左手の傷が原因のようなことを言っていました。この出典は『多田雪霜談』でしょう。(『多田雪霜談』の記述は、『明智軍記』の記述同様、信用できません。)

※『多田雪霜談』

明智光秀、丹州平均の時、大いに戦ひけれども、鉄炮にて討たれ落馬す。右の腕、突き折り、家来・本馬源八、来て、背に負ひ、養生専らに看病を為す。

明智光秀は、「天王寺砦の戦い」の前の「第1次丹波攻略」で右腕(ドラマでは左腕)に被弾したのが原因で、発熱したのでしょうか? ちなみに、「徳川四天王」の井伊直政は、「関ヶ原の戦い」で島津軍に狙撃された鉄砲傷が原因で、2年後に死んでいます。

ドラマでは数日後に織田信長が明智屋敷に見舞いに来ていますが、織田信長は6月5日まで天王寺砦におり、帰京は6月6日であって、実際には織田信長の使者が見舞いに来ています。

1.たまが気に入って良き夫を紹介すると約束する。→史実では、既に(天正2年1月に)細川藤孝の長男・忠興との結婚を命じています。

2.本願寺が落ちないのは毛利氏が水路で物資を補給しているから。→7月13日に「第一次木津川口の戦い」(毛利水軍(村上水軍)と九鬼水軍の戦い)となり、火器で織田軍は大敗し、鉄甲船(燃えない船)を造って天正6年11月6日の「第二次木津川口の戦い」でリベンジしました。

また、織田信長は、脚を撃った紀州の雑賀衆を恨み、天正5年2月13日に「紀州征伐」を行いました。

3.大和国守護・原田直政が討死したので、大和国は筒井順慶に任せる。→次回、松永久秀の反逆!

(4A)ドラマ「岡崎城にて」

徳川家康と正室・築山殿がいます。

嫡男・徳川信康と織田信長の長女・徳姫が初孫・登久姫(小笠原秀政正室)を生みます。

築山殿は、生まれた子が「姫」だと聞き、「嫡男じゃないのか。使えない嫁だ」と言います。

控えていた菊丸は、徳川信康に「織田信長は三河を忘れ、安土城の事で頭がいっぱい。信じられるのは明智様」と報告ます。

(4B)ドラマ「岡崎城にて」の史実

天正4年(1576年)、登久姫が生まれた時、

徳川家康は、浜松城

築山殿は、築山(地名)の尼寺

徳川信康&徳姫は、岡崎城

にいました。「勢揃いしているここはどこだ?」と思いましたが、登久姫は岡崎城で生まれていますので、岡崎城でしょう。

菊丸の「織田軍は一枚岩ではない」というのは、明智隊の山本、渡辺、磯谷の反逆や、将来の松永久秀や荒木村重の反乱の暗示でしょうか。

菊丸の「織田信長は三河を忘れ、安土城の事で頭がいっぱい」は言いすぎですね。たとえ忘れていても、初孫が生まれたのですから、思い出すでしょう。それに、織田信長は、家督を織田信忠に譲って、「夢の城」こと安土城の建設に夢中なわけで、織田信忠と連絡を取り合えばよろしいかと。

菊丸の「信じられるのは明智様」が気になります。ただ単に「織田信長は(気が変わりやすく、三河の事も忘れてしまうような人であり)信用できないが、明智光秀は(信念を貫き、ぶれない人なので)信用できる」という対比にすぎないのか、明智光秀と組んで何かしようというのか(「本能寺の変」徳川家康黒幕説、徳川家康共謀説、徳川家康関与説)。

(5A)ドラマ「煕子の死」

昔の事を走馬灯のように思い出しながら、愛する人の胸の中で亡くなる・・・理想ですね。

「麒麟を呼ぶ者が、十兵衛様、あなたであったなら──ずっと、そう思っておりました」(by 煕子)

この妻の思いが「本能寺の変」の動機「野望説」なのか?

(5B)ドラマ「煕子の死」の史実

10月 明智光秀の女房衆(煕子?)、看病疲れで倒れる。

10月10日 吉田兼見、明智光秀の女房衆(煕子?)の病気回復を祈願。

10月24日 明智光秀の女房衆(煕子?)、病気回復。

10月25日 明智光秀、女共の病気は回復に向かっていると小畠永明に書状。

11月2日 吉田兼見、明智光秀の女房衆(煕子?)を見舞う。

11月7日 煕子、坂本城で病死(『西教寺塔頭実成坊過去帳』)

史実では、煕子は京都の明智屋敷ではなく、坂本城で亡くなっています。(ドラマの煕子が京都に住んでいるのは、足利義昭に「人質として京都に置いておけ」と命令されたからで、その足利義昭は追放され、室町幕府は滅亡したのだから、「坂本城で一緒に住めばいいのに」と思う。)

結局、子供は、十五郎、岸(荒木村次室)、たま(後の細川忠興室)の1男2女でしょうか? 明智光秀の子は3男4女とされ、このドラマには織田信澄と結婚した娘が出てきませんので、「本能寺の変」の動機として、「織田信澄黒幕説」は採用されないでしょうね。

煕子については、「本能寺の変」後に坂本城が落城した時、

〽はかなさを誰か惜しまん 朝顔の盛りを見せし花もひと時

という辞世を残して自害したとも。(「朝顔」は「桔梗」のことですから、「盛りを見せし花もひと時」とは「明智光秀の三日天下」ですね。)

★煕子なる人物

「賢女の名ある人也」(『明智軍記』)

「美にして賢、賢にして貞、貞にして烈」(永井円次郎『明智光秀』)

栗原柳庵編『真書太閤記』では、「才智に優(すぐ)れ、殊に軍略に賢(さか)しければ、光秀も深く是を重んじけり。兵糧積りよりして、鉄砲、弾薬の指引とて、陣中の諸要を心に込めて取り賄ひしかば、諸武士、中間、小者、末が末まで大名の内室には有難き人に取り囃しけり」と、まさに帰蝶並の軍師!

2.石山合戦

ここから先は

¥ 100

あなたのサポートがあれば、未来は頑張れる!