視聴記録『麒麟がくる』第40回「松永久秀の平蜘蛛」2021.1.10放送

<あらすじ>

大坂本願寺攻めの最前線から、突如、松永久秀(吉田鋼太郎)が逃亡をはかり、織田方に衝撃を与える。伊呂波太夫(尾野真千子)の導きで松永と会い、なぜいま離反するのか問いただす光秀(長谷川博己)。筒井順慶(駿河太郎)に大和の守護の座を与える信長(染谷将太)の、家筋を重んじる態度が許せないという松永は、自分に大和を任せる本願寺側につくと明言する。

<トリセツ>

松永久秀、信長を裏切る 天正5年(1577年)10月

天正5年夏、松永久秀は織田軍を離反。同年秋、松永は信貴山城(しぎさんじょう)に立て籠もり、大坂本願寺や上杉謙信らに呼応し<反信長の戦い>に加わりました。これに対し信長は、嫡男・信忠を総大将とする大軍を大和に送り込みました。織田勢の10日にわたる猛攻を受けた松永は絶望的な籠城戦を強いられ、10月10日、信貴山城が落城。松永久秀は、城とともに焼滅。70歳の生涯を閉じました。

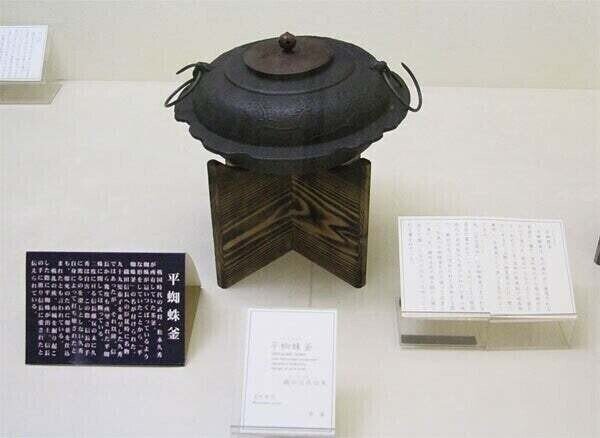

信長が欲しがった、松永の「平蜘蛛」とは?

松永が所有する天下一の名物とうたわれる『平蜘蛛』を、信長がことのほか欲しがっています。正式名称は『古天明平蜘蛛(こてんみょうひらぐも)』。低く平らな形状が、蜘蛛がはいつくばっている形に見えることが、名前の由来といわれています。このころの武将にとって、茶の湯は欠かせない教養の一つでした。また、名物茶器を所有することが、権力者であり文化人でもあるというアピールになり、持っていない者は権力者ではあっても文化的とはみなされませんでした。中でも信長には、「天下の名物は天下人のもとにあるべきだと」いう考えがあり、降伏する武将が名物茶器を持っていれば、命の代償として献上させていたともいわれています。信長は、天下一の名物とうたわれる『古天明平蜘蛛』は松永ではなく、自ら所有するのにふさわしいと考えていたのかもしれません。

<紀行>

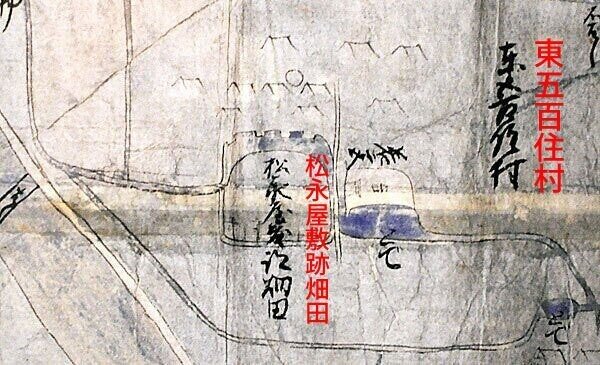

大和と河内の国境に位置する奈良県平群町(へぐりちょう)。信貴山(しぎさん)には、聖徳太子が建立した朝護孫子寺(ちょうごそんしじ)があり、毘沙門天を祭るこの地は、武士たちのあつい信仰を集めていました。大和を掌握した松永久秀は、信貴山城を軍事拠点とし、大改修を行いました。久秀の屋敷があったと伝わるこの地には、大規模な曲輪(くるわ)の跡が残されています。織田信長に抵抗した久秀は、この地で応戦。この戦いで、朝護孫子寺は焼け落ちたといいます。

奈良県王寺町。自害に追い込まれた久秀の亡骸(なきがら)は宿敵・筒井順慶によって、達磨(だるま)寺に葬られたと寺に伝えられています。三好氏の家臣から一国の主(あるじ)へと上り詰め、はかなく散った松永久秀。その生涯は、まさに戦国武将を代表するものでした。

★戦国・小和田チャンネル「麒麟がくる」第40回「松永久秀の平蜘蛛」

https://www.youtube.com/watch?v=JvpLolJzg0M

1.ドラマストーリー

天正5年(1577年)8月17日、「大坂本願寺攻め」の最前線・天王寺砦から、突如、松永久秀が離脱し、織田軍に衝撃を与えた。

明智光秀は、伊呂波太夫の導きで松永久秀と会った。松永久秀の織田軍離脱で不機嫌な明智光秀は、「今日は飲みます、飲まずにはおられん」と酒を飲み、「離反は死罪とご存知のはず」と問い糺すと、松永久秀は、「織田信長は、家柄に関係なく、実力のある者を登用すると思っていたが違った」とし、自分に大和国を任せると約束してくれた本願寺側に付くと決めたと明言した。本願寺は、毛利輝元と結びついており、さらに上杉謙信が信長軍・柴田勝家を倒して上京するので、織田信長を倒せるという。(前回、大和国守護・原田直政が討死し、羽柴秀吉が大和国を欲しいと言うと、織田信長は「羽柴秀吉のように卑しい出の者は、大和国の人々に歓迎されない」として一蹴し、松永久秀と対立する筒井順慶に大和国を任せ、松永久秀を天王寺砦を守る佐久間信盛の家臣とした。松永氏は、摂津国島上郡五百住(大阪府高槻市東五百住町)の「土豪」だというが、実は「あやしの村民(卑しい土民)」であり、高槻城主・入江氏と婚姻関係で結びついて土豪になったとも。)

※『陰徳太平記』

其の種姓を尋ね聞くに、元来、摂州島上郡(しまかみのこおり)五百住(よすみ)にて出生し、豊島(てしま)に住しけるあやしの村民にてぞありける

松永久秀は、「命の次に大切だ」という平蜘蛛の茶釜を取り出し「織田信長が欲しがっているが、絶対に渡さない」と言い、渡すとしたら明智光秀だという。そして、平蜘蛛の茶釜を伊呂波太夫に預け、「戦って勝った方が取りに行けばよい」と約束して別れた。(『玉栄拾遺』によれば、松永久秀は、平蜘蛛の茶釜を親友・松吟庵(柳生重厳)に譲ったという。)

鉄砲は、主君・斎藤道三に喜んでもらえた。平蜘蛛の茶釜も主君・織田信長に渡せば喜んでもらえるが、それでは松永久秀の意に反することになる。平蜘蛛の茶釜は、爆弾である。

8月17日 松永久秀・久通父子、織田信長に背き、信貴山城に篭もる。

9月27日 織田軍(大将・織田信忠)、岐阜城から出陣。

10月1日 明智光秀等、片岡城(松永方・森、海老名)を攻め落とす。

10月5日 明智光秀等、織田軍に合流。

10月10日 「信貴山城攻め」(夜襲)。松永久秀、自害。

松永久秀・久通父子が篭もる信貴山城を攻める前、明智光秀と細川藤孝は、片岡城を攻めた。この「片岡城攻め」で、細川藤孝の嫡男・細川忠興(ただおき。後の明智たまの夫。史実では婚約中)が大活躍したという。

10月10日、織田信忠は鹿の角を付けた兜を被り、信貴山城を攻めた。松永久秀は、名物に油をかけて火を放ち、「げに何事も一炊の夢。南無三宝」と舞いながら切腹した。

※織田信長のラストシーンは、燃え盛る本能寺で「人間五十年、下天の内をくらぶれば、夢幻の如く也。一度生を得て、滅せぬ者のあるべきか」と幸若舞『敦盛』を優雅に舞ってからの切腹が定番である。松永久秀のラストシーンは、燃え盛る信貴山城で、平蜘蛛の茶釜に火薬を入れ、首にぶら下げての爆死、もしくは平蜘蛛の茶釜を砕いてからの爆死が定番である。『麒麟がくる』では、松永久秀のラストシーンがどう描かれるのかと期待していたら、燃え盛る信貴山城で、「げに何事も一炊の夢、南無三宝」と能『邯鄲』を荒々しく舞いながらの切腹であった。

※能『邯鄲』

つらつら人間の有様を案ずるに、百年の歓楽も、命終れば夢ぞかし。

五十年の栄華こそ、身のためにはこれまでなり。

栄華の望みも、齢の長さも、五十年の歓楽も、王位になればこれまでなり。

げに何事も一炊の夢。南無三宝、南無三宝。

※故事成語「邯鄲の夢」「邯鄲の枕」「一炊の夢」「黄粱の一炊」

中国(趙)の話。盧生(ろせい)という立身出世を願う青年が、邯鄲(かんたん)で、「夢を叶える」という枕を借りて眠った。そして、夢の中で、見事、立身出世を果たすが、願い叶って目覚めると、炊いていた粥は、まだできていなかった。

「げに何事も一炊の夢」とは、「確かに、人の栄枯盛衰は、所詮、粥が炊き上がるほど短い時間の夢に過ぎない」の意。「南無、三宝」の「南無」は、「南無、阿弥陀仏」「南無、妙法蓮華経」の「南無~(「誠心誠意、全身全霊で~を信じます、帰依します(ので、助けて下さい)」)」で、「三宝」は「仏、法、僧」。

※芥川龍之介『黄粱夢』

https://www.aozora.gr.jp/cards/000879/files/88_15189.html

明智光秀は、安土城へ行く。NHK大河ドラマ史上最大規模のセットという240畳の大広間の壁面には、巨大な太陽(坂本城は三日月)が描かれ、帰蝶だけがいた。(織田信長は、書庫で大声で泣いていた。Q1.織田信長はなぜ泣いていた?)帰蝶(別名「鷺山殿」)は、

「私は少々疲れた。この城は石段が多すぎる。殿は天にも届く立派な城をお造りになろうとしているが、上がるのに息が切れる。私はそろそろこの山を降りようと思うのじゃ。美濃の鷺山の麓に、昔居た小さな館(やかた)がある。そこで暮らしてみようかと。戦が終わって穏やかな世になったら、遊びにおいでなされ。渋くて美味しい茶を一緒に飲もう。約束じゃぞ」

と言った。当時の人が「私」って言うか? 「わらわ」ではないか?

それはいいとして、この結果、明智光秀のライバルの羽柴秀吉が帰蝶に替わって織田信長を操縦することになる。(織田信長はピュアなので、操縦は簡単。)そしてラストシーンが見えた! 明智光秀の霊が麒麟に乗って鷺山へ飛ぶと、帰蝶が平蜘蛛でお茶を沸かして待っていて、2人で一緒に渋くて美味しいお茶を飲んで約束を果たす。これで決定だな!?(「三つ子の魂百まで」じゃないけれど、男にとっても、女にとっても、初恋の人(幼馴染)は永遠なのです。)

史実では、織田信長と明智光秀の間の潤滑油は、明智光秀の妹の「御妻木」で、「御妻木」が亡くなって、2人の仲がギクシャクし始めたというが、このドラマでの潤滑油は帰蝶のようにに思われる。その帰蝶がいなくなるということは・・・。

「暴走している信長を見て、帰蝶は責任を感じているんじゃないかなと思います。これまで信長を支えたり、けしかけたり、裏でプロデュース的なことをやってきたのは自分なので。ここで離れることで、何かが変わるかもしれない。そんな思いで去ったのではないでしょうか」(川口春奈)

https://twitter.com/nhk_kirin/status/1348235139403407362

さて、織田信長登場。用件は2つ。1つは平蜘蛛の茶釜の行方の話で、もう1つは明智たまと細川忠興の縁談である。

織田信長が平蜘蛛の茶釜の行方を明智光秀に問うと、明智光秀は知らないと答えた。(Q2.明智光秀は、なぜ嘘をついたのか?)

明智光秀の退室後、織田信長は、羽柴秀吉を呼び、「明智光秀が平蜘蛛の茶釜の行方を知っているのは本当か?」と再確認し、「初めて嘘をつかれた」と言った。

「平蜘蛛の件では、十兵衛を試したのだと思います。でも、ウソをつかれてしまった。ほかの者ならその場で首をはねていたかもしれない・・・だけど、十兵衛のことはこれからも頼りにしたいのでそれはできない。信長にとって十兵衛は、そういう掛けがえのない存在なんです」(染谷将太)

https://twitter.com/nhk_kirin/status/1348235642807922690

「光秀を蹴落とすために殿に告げ口したと思われたら、それはぬれぎぬです(笑)。秀吉は上様に命じられるまま松永を監視し、知り得た情報を正確にご報告したまで。ウソをついたのは光秀です。秀吉側に正義があるんです、一応・・・」(佐々木蔵之介)

https://twitter.com/nhk_kirin/status/1348235391804067840

伊呂波太夫は、松永久秀との約束を守り、坂本城に平蜘蛛の茶釜を持参しました。「平蜘蛛の茶釜の行方は知らない」と言ってしまった事で、織田信長の心と明智光秀の心との間に溝が出来てしまった。平蜘蛛の茶釜は「松永久秀の罠」、織田信長と明智光秀を引き裂く「罠」。明智光秀は、「まんまと罠にかかった」と狂ったように笑った。伊呂波太夫が松永久秀の伝言を伝える。

「松永様は仰せにられました。これ程の名物を持つ者は、持つだけの覚悟がいると。如何なる時にも、誇りを失わぬ者、志高き者、心美しき者。儂は、その覚悟をどこかに置き忘れてしもうたと。十兵衛にそれを申し伝えてくれ・・・そのように」

「平蜘蛛を明智様に渡すということより、松永様の思いをちゃんと伝えなければ・・・という気持ちのほうが強かったです。ふたりの互いへの思いを知っているので、松永様の遺言のような言葉を明智様に伝えるとき、グッと込み上げるものがあって泣きそうになりました」(尾野真千子)

https://twitter.com/nhk_kirin/status/1348235893631553537

「罠」ではない。「きっかけ」なのだ。冷静になった明智光秀は、正親町天皇に会う決心をする。(「本能寺の変」の動機は「朝廷黒幕説」か?)

「第40回の最後で、僕は光秀に「信長様を帝(みかど)がいかがご覧なのかおたずねしたい」と言わせました。きっと帝は信長のことを評価していないはずだと光秀は感じていて、それを会って確かめたかった。そして、もし自分が政権を取ることになれば、帝がそれを許されるかどうかの心証を得たかったのではないか。歴史家にはいろいろな意見がありますが、正親町天皇は信長を快く思っていなかったと思っています。表面では褒めても、本心は違っていたのではないか。でなければ、信長が献上した蘭奢待(らんじゃたい)を、わざわざ敵対する毛利にあげるわけがない。そこに真理があると思います。武家の棟梁(とうりょう)である将軍・義昭と帝。そのふたりに背を向けられた信長が穏やかな世をつくれるはずがない。この回は、やがて光秀が本能寺へと向かうきっかけになる回だと思っています。本能寺への導火線に火がついた。そして、それを仕掛けたのは松永久秀なのです」(脚本家・池端俊策)

2.Q&A

Q1.なぜ、織田信長は泣いていたのか?

A1.それが織田信長流のストレス発散法だから。泣いた後はケロッとしている。

「信長が、ひとりで泣いている。その意味は、脚本では詳しくは書いていません。松永を殺してしまったからかもしれないし、多くの名品が灰となったからかもしれないし、帰蝶が言うように「高い山に登ってしまい不安になっている」のかもしれない。はっきりとした意味をドラマの中ではもたせなかったけど、信長が孤独だったのは間違いないですね。

世の中には、泣かないと決断できない、次へ進めない人がいるんです。泣けない人は、ずるずる引きずって悲しんだり、悩んだりして決断できない。信長のように大声で泣いてしまうと、意外とスッキリするものです。自分の不安や弱い部分を涙で断ち切ってしまう。信長は、つらいときの逃げ方を本能的に知っていたのだと思います」(脚本家・池端俊策)

Q2.なぜ、明智光秀は、織田信長に嘘をついたのか?

A2.「平蜘蛛の茶釜」は「天下人が持つべき茶釜」。織田信長が麒麟を呼びそうな人物であればすぐに渡すが、最近、そう思えなくなっていたので、返事をためらってしまった。

「織田信長が「信長に平蜘蛛のことを聞かれて、光秀は知らないとウソをつきます。そこには、信長に対する後ろめたさも、ためらいもあるが・・・渡さないだろうと思ったんです。比叡山の焼き討ちでは女、子どもまでも殺し、三淵も腹を斬らされて、身内さえも殺していく。それを目の当たりにした光秀は、信長に松永が一番大事にしたものを「はい、ここにあります」とそう簡単に差し出すはずはない。松永も自身の死をもって光秀を試している。「信長にウソをつけよ、ここで平蜘蛛を渡したら、お前は一生2番手のままで終わるぞ」と。光秀はその意をくんでいるから、ウソをつく。きっと光秀と松永は気持ちが通じ合っていたのだと思います。ふたりは一番の友だち、親友だったのではないかと」(脚本家・池端俊策)

Q3.なぜ、松永久秀は、明智光秀に平蜘蛛を託したのか?

A3.織田信長は、平蜘蛛の所有者としてはふさわしくないと思ったから。そして、平蜘蛛を託された明智光秀は、「自分こそ天下人にふさわしい」と思い始める?(「本能寺の変」の動機は「野望説」?)

「平蜘蛛」「村正」レベルの名物って、オーラ(妖気)を放つもの。魅入られないとよいのだが・・・。

「『平蜘蛛(ひらぐも)』の茶釜はそれ自体に意味があります。松永が伊呂波太夫に託した言葉にあるように、「それを持つ者は誇りを失わぬ者、志高き者、心美しき者」だということです。その平蜘蛛を松永は光秀に渡した。

そこには2つのメッセージが込められています。「光秀、お前が麒麟を呼ぶんだよ」、そのためには「信長とは縁を切りなさい」と・・・。伊呂波から平蜘蛛を受け取ったときに、光秀はこれらのメッセージも同時に受け取ったのです。このエピソードを思いついたとき、すべてがつながったと思いました。僕としては大発見だった。光秀が心理的に変わっていく、信長や義昭を支える2番手の立場から自身が自立する転換点を、平蜘蛛を使って松永が仕掛けたということです」(脚本家・池端俊策)

2.松永久秀

(1)松永久秀の出自

松永氏は、土豪・入江氏と姻戚関係にある摂津国島上郡五百住の土豪。

┌■────■───┬松永久秀

└松永妙精 └松永長頼(内藤宗勝)

‖─入江政重─松永永種─松永貞徳(連歌師)─松永尺五(朱子学者)

入江盛重

※松永永種:父・入江政重の「武家を継がないのなら、「入江」でなく、祖母の実家の「松永」を名乗れ」という遺言を守り、「松永」を名乗り、武士を捨てたとも、松永久秀の養子となって「松永」を名乗ったとも。

子の松永貞徳(1571-1653)は、連歌師・里村紹巴から連歌、九条稙通&細川藤孝から和歌&歌学を学び、豊臣秀吉の右筆となった。孫の松永尺五は松永家の家譜を編纂した。

┌松永久秀┬久通┬一丸(彦兵衛。乳母と共に博多へ逃亡し、質屋を営む。)

│ │ ├久光(阿波国へ逃亡)

│ │ └春松(六条河原で斬首。享年13)

│ ├養子・松永永種

│ ├養子・久三郎(若江衆・多羅尾網知の子→元亀2年8月4日討死)

│ ├養子・左馬進(若江衆・野間長久の子→元亀2年8月4日討死)

│ ├長女(→織田信長の養女→伊勢貞為室)

│ └次女(竹内長治室)

└松永長頼┬内藤ジョアン(マニラで没):正室(内藤国貞の娘)の子

├内藤ジュリア(マニラで没):正室(内藤国貞の娘)の子

└松永長直(継室の子。柳本城主)─男子(六条河原で斬首)

松永久通の最期については、10月10日、信貴山城で、父・松永久秀と共に自害したとされるが、

①『多聞院日記』の信貴山城落城前の10月1日条に「金吾を令生害」(金吾(松永久通?)が楊本城(奈良県天理市柳本町の柳本城)で殺害された)

②「久通は行方知らずと云々」(『玉栄拾遺』)

③生け捕られて斬られた(後掲『佐久間軍記』)

④信貴山城から脱出し、大坂方面へ落ち延びる途中、雑兵に殺された(『老人雑話』)

とも。

※『多聞院日記』

・天正5年10月1日条

一、社参。蓮成院同道了。屋へ荷、少入了。

一、信貴城へ働付、明智人数追々越了。城介殿、可被立由也。如何。

一、片岡城、今日、せめきり、えびな、河人、始めて70ばかり無残討死了。明智衆も大勢損了云々。

一、楊本、くろつかも内われて、楊本の衆より金吾を令生害、則、入夜城も落了。

・天正5年10月11日条

昨夜、松永父子、腹切、自焼了。今日、安土へ首4つ上了。則、諸軍勢、引云々。先年、大仏を10月10日に焼。其時刻に終了。仏を焼はたす。我も焼はて也。大仏の焼たる翌朝も村雨降了。今日も爾也。奇異の事也。

※松永金吾:①松永金吾久通、②松永金吾長直

「金吾」は「衛門府」の唐名であって、名前ではない。柳本城で殺された「金吾」は、松永金吾(右衛門佐)久通ではなく、松永久秀の甥(弟・長頼の子)柳本城主・松永金吾長直のことであり、松永久秀の子・松永金吾久通は、10月11日に信貴山城で、父・松永久秀と共に自害した。

織田信長へ人質に出されて処刑された松永久秀の2人の子(『信長公記』では、12歳と13歳、『明智軍記』では11歳と13歳)は、実は2人の金吾の子だという。また、元亀2年8月4日の「辰市城の戦い」で討死した松永久秀の養子の松永久三郎と松永左馬進は、若江衆からの養子ではなく、松永金吾長直の弟だともいう。

・松永久秀の子孫には、海軍中将・松永貞市、海軍大尉・松永市郎、iモード開発者・松永真理、芸能事務所「タイタン」の代表取締役社長・太田光代(旧姓「松永」)などがいる(敬称略)。

(2)松永久秀の反逆

8月17日 松永久秀・久通父子、織田信長に背き、信貴山城に篭もる。

9月27日 織田軍(大将・織田信忠)、岐阜城から出陣。

10月1日 明智光秀等、片岡城(松永方・森、海老名)を攻め落とす。

10月5日 明智光秀等、織田軍に合流。

10月10日 「信貴山城攻め」(夜襲)。松永久秀、自害。

反逆の理由には、「上杉謙信への内通が織田信長にばれ、『近々誅殺される』という噂が飛び込んできたから」など多々あるが、『麒麟がくる』では、「最悪でも大和国守護になりたいが、家柄の悪い自分は、このまま織田信長についていても出世できそうにない」と思い込み、さらに「上杉謙信、毛利輝元、本願寺勢力と敵対する織田信長の先は短いと判断したから」だとする。

俗説では、徳川家康に「人の成し得ぬ三悪事(三好家乗っ取り、将軍殺害(永禄の変)、東大寺大仏殿焼き討ち)の人」と紹介されたことを恥ずかしく思い、「久秀、赤面し、額に汗し、頭より煙を立て、其の憤りを以て謀叛を企つ」(後掲『佐久間軍記』)とする。

実は織田信長も「人の成し得ぬ三悪事(織田家乗っ取り、将軍追放、延暦寺焼き討ち)の人」なので、織田信長にしたら、親しみを込めて面白おかしく紹介したつもりであったろう。

ところで、松永久秀は、なぜ大和国にこだわるのでしょう?(『麒麟がくる』では「大和国が好きだから」と言ってましたね。)松永久秀の弟・松永長頼(内藤宗勝)は内藤家に入って波多野氏を降し、丹波国のほぼ全土を支配するも、永禄8年(1565年)8月に赤井直正に敗れて戦死していますから、私が織田信長だったら、「弟の仇を討て」と、兄・松永久秀に丹波平定を命令するけどね。丹波平定を命じた明智光秀の与力にしてもいいかと。

※参考記事:「松永久秀の平蜘蛛」

・上の写真の「平蜘蛛」は、レプリカではなく、信貴山城の焼け跡から見つかった本物だという。

https://note.com/senmi/n/n051f2dcbbefa

※史料1:『佐久間軍記』「松永謀叛」

天正5年丁丑10月。攻和州信貴城。

松永彈正少弼久秀、大坂の付城を守る。信長公に恨を含み、本願寺門跡、雑賀の兵をかたらい大坂を退き、信貴城に楯て籠もる。

其の故は、家康公、御登城の時、久秀、参会し奉る。信長公、家康公に向て、「此の翁は、松永久秀也。天下の人及び難き事多し。公方義輝を奉戮。主君・三好義長を毒殺し、三好一家と戦ふ。東大寺を焚きて大仏を滅す。三好長慶に男・左京大夫義継を挾て、永禄8年より同11年迄天下を守る。大に奢り、終に義継を離れ、之を殺す」と。久秀、赤面し、額に汗し、頭より煙を立て、其の憤りを以て謀叛を企つ。

之に依て10月、城之介信忠、大軍を率ひ、和州御進発。佐久間信盛、明智光秀、筒井順慶等、大坂対城を出で、河州より向其通。久秀従党片岡城を攻め落とし、城主・森、海老名を討ち捕らえる。

10月5日。信忠と信貴城に会戦し責め、攻久秀久通父子防戦。味方不利。時に信盛と順慶、相議し、「雑賀の兵を謀りて、信盛の兵に相混じへ城中に入らん」と告ぐ。順慶が兵と追つ返しつ挑戦。然る所に、久秀兼て雑賀の者を謀る間、城門を開き、信盛が兵を引き入れる。

10月10日。信盛、順慶、入城に火を放つ。久秀、天主に登り、「例え骨となりても、信長を見果てんものを」と云ひて自殺す。右衞門佐久通は生け捕りとなりて斬らる。久秀悪逆つもり、東大寺を焚き、大仏を滅すも10月10日也。到其日滅び、世に不思議をなすと云々。

【大意】松永久秀は、「本願寺攻め」の付城・天王寺砦を任されていたが、天正5年(1577年)、「本願寺攻め」から勝手に離脱し、信貴山城に立て籠もった。

織田信長に反逆した理由は、徳川家康に「三悪の人」と紹介されたことに依る。

織田信長は、嫡男・織田信忠を総大将とした大軍を大和国から送り込み、佐久間信盛、明智光秀、筒井順慶等は、河内国から出陣し、まずは片岡城(森秀光、海老名勝正)を攻め落とし、10月には合流して信貴山城を包囲した。

10月5日、合戦となったが、信貴山城を攻め落とせなかったので、佐久間信盛と筒井順慶が相談して、「雑賀衆を信貴山城に入れ、開門させて攻めよう」ということになり、10月10日、佐久間信盛と筒井順慶が入城して火を放った。松永久秀は、天主に登り、「たとえ骨となっても、織田信長の最期を見届けよう」と言って自害した。松永久秀の子・久通は生け捕られて斬られた。

松永久秀の命日は、松永久秀が東大寺大仏殿を焼いた10月10日であり、不思議な一致だ。

※史料2:太田牛一『信長公記』

大坂表へ差し向ひ候付城・天王寺に、定番として、松永弾正、息・右衛門佐、置かれ候ところに、8月17日、謀叛を企て、取出を牽き払ひ、大和の内、信貴の城へ楯籠る。

「何篇の子細候や。存分申し上げ候て、望みを仰せつけらるべき」の趣、宮内卿法印を以て御尋ねなされ候へども、逆心を挿(さしはさ)み候の間、罷り出でず。

「此の上は、松永出だし置き候人質、京都にて御成敗なさるべき」の由にて、御奉行、矢部善七郎、福富平左衛門に仰せつけられ、彼の子共、永原の佐久間与六郎所に預け置かれ候、京都へ召し上せられ、いまだ12、13のせがれ2人、何れも男子にて、「死ぬる子、みめよし」と申すたとへの如く、姿、形、心も、ゆうにやさしき者どもに候。村井長門守、宿所にとゞめ、「あすは内裏へ走り入り、助け申すべき」の由、申しきかせ、「髪ゆい、衣装もうつくしく改め、出立(いでたち)然るべき」の由、申し候のところ、「それは尤もの事、とても命御たすけはあるまじきものを」と申す。「とかく、親兄弟の方へ、文を遣はし候へ」と、申され候へば、硯をこひ、筆を染め、「此の上は、親の方への文いらぬ」由、申し候て、「日比(ひごろ)、佐久間与六郎所にて懇(ねんごろ)の情、くれぐれありがたし」と計り遣はし、其の儘罷り出で、上京一条の辻にて、2人の子ども車に乗せ、六条河原までひかせられ候。都鄙の貴賤して、見物仕り候。色をもたがへず、最後おとなしく、西に向ひ、ちいさきてを合せ、2人の者ども、高声に念仏となへ、生害。見る人、肝を消し、聞く人も、涙せきあへず。哀れなる有様、なかなか目もあてられぬ様体なり。

9月27日、秋田城介信忠、御人数出ださる。其の日は、江州飛騨の城、蜂谷兵庫守所の御泊り。

9月28日、安土にて、惟住五郎左衛門が所に御寄宿。

翌日、御逗留。

9月29日、戌の刻、西に当りて希にこれある客星、ほうき星、出来(いでくる)なり。

松永弾正一味として、片岡の城へ、森、ゑびなという者、立て籠もる。攻め衆、永岡兵部大輔、惟任日向守、筒井順慶、山城衆。

10月1日、片岡の城へ取り懸け、攻められ侯。永岡与一郎、同弟・頓五郎 、兄は15、弟は13、未だ若輩にて一番に乗り入れ、内の者ども続いて飛び入り、即時に攻め破り、天主へ詰め寄せ、内より鉄砲、矢数射尽し、斬って出で働く事、火花を散らし、鍔を割り、ここを先途と相戦い、城主・森、ゑびなはじめとして、150余り討ち死侯。永岡が手の者、30余人討ち死させ、与一郎、頓五郎、兄弟高名なり。惟任日向守、これまた手を砕き、究竟の者20余人討たせ、粉骨の働き、名誉の事なり。「年にも足らざる両人の働き、比類なき」の旨、御感なされ、かたじけなくも、信長公、御感状下しなさる。後代の面目なり。

10月朔日、秋田城介信忠、安土を打ち立って山岡美作が所に御泊り。

翌日、真木島に御陣取り。

同三日には信貴の城へ推し詰め、御陣を据ゑさせられ、城下悉く放火なされ、御在陣なり。

北国、賀州表へ差し遣はされたる御人数、国中の耕作薙ぎ捨て、御幸塚、御普請丈夫に拵へ、佐久間玄蕃を入れ置く。大正寺、是れ又、普請申しつけ、何れも、柴田修理亮人数入れらる。

10月3日、北国表の諸勢、帰陣なり。

10月10日の晩に、秋田城介信忠、佐久間、羽柴、惟任、諸口仰せつけられ、信貴の城へ攻め上られ、夜責めにさせらる。防戦。弓折れ矢尽き、松永、天主に火を懸け、焼死(やきしに)候。

奈良の大仏殿、先年10月10日の夜、炎焼。偏に是れ、松永の云為(しわざ)を以て、三国に隠れなき大伽藍事、故なく灰燼となる。其の因果、忽ち歴然にて、誠に鳥獣も足を立つべき地にあらず高山嶮所を、輙(たやす)く、城介信忠、鹿の角の御立物(たてもの)、ふり立てふりたて攻めさせられ、日比(ひごろ)、案者と聞こえし松永、詮なき企(くわだて)して、 己れと猛火の中に入り、部類、眷属一度の焼死。「客星出来、鹿の角の御立物にて責めさせられ、大仏殿炎焼の月日時刻易(かわ)らざる事、偏に春日明神の所為なり」と、諸人舌を巻く事。

10月12日、秋田城介信忠、御上洛。二条妙覚寺御寄宿。

今度、松永早速御退治、御褒美として、かけまくも忝く、御院宣をなされ、三位中将に叙せらる。御父子とも御果報、中々御名誉、申すばかりなし。三条殿まで御祗候あって、御祝言の御太刀代として、黄金30枚、叡覧に備へ奉る。三条殿へも御礼これあり。

10月15日、安土に至って御下着。信長公へ、松永父子一門御退治の趣、仰せ上げられ、

10月17日、岐阜に御帰陣。

※【意訳】「太田牛一『信長公記』に見る松永征伐」

https://note.com/senmi/n/n9db7c7b85f9c

※史料3:『明智軍記』(8巻上)松永弾正叛逆事付奇物焼亡事」

https://www2.dhii.jp/nijl/kanzo/iiif/200005236/images/200005236_0008_00003.jpg

※史料4:『絵本太閤記』

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/877972/155

★資料:「物語は一気に本能寺へと加速する。」

インタビュー③ 脚本家・池端俊策

松永久秀。その男の本当の意味とは?

『平蜘蛛(ひらぐも)』の茶釜はそれ自体に意味があります。松永が伊呂波太夫に託した言葉にあるように、「それを持つ者は誇りを失わぬ者、志高き者、心美しき者」だということです。その平蜘蛛を松永は光秀に渡した。

そこには2つのメッセージが込められています。「光秀、お前が麒麟を呼ぶんだよ」、そのためには「信長とは縁を切りなさい」と・・・。伊呂波から平蜘蛛を受け取ったときに、光秀はこれらのメッセージも同時に受け取ったのです。

このエピソードを思いついたとき、すべてがつながったと思いました。僕としては大発見だった。

光秀に鉄砲を調達してくれる、おもしろい人物として第1回から松永久秀を登場させました。そのときは、これからふたりは友だちになっていくんだろうなという予感くらいしかなかったけど、平蜘蛛のエピソードを思いついた瞬間に、光秀にとっての松永、その本当の意味が構築されました。

光秀が心理的に変わっていく、信長や義昭を支える2番手の立場から自身が自立する転換点を、平蜘蛛を使って松永が仕掛けたということです。そういうことができる人物がほかにいるかというと、これが意外にいない。仕掛け人としては、松永は最高の人物だと思います。

松永の罠が、ここにある。

信長に平蜘蛛のことを聞かれて、光秀は知らないとウソをつきます。そこには、信長に対する後ろめたさも、ためらいもあるが・・・渡さないだろうと思ったんです。

比叡山の焼き討ちでは女、子どもまでも殺し、三淵も腹を斬らされて、身内さえも殺していく。それを目の当たりにした光秀は、信長に松永が一番大事にしたものを「はい、ここにあります」とそう簡単に差し出すはずはない。

松永も自身の死をもって光秀を試している。「信長にウソをつけよ、ここで平蜘蛛を渡したら、お前は一生2番手のままで終わるぞ」と。光秀はその意をくんでいるから、ウソをつく。きっと光秀と松永は気持ちが通じ合っていたのだと思います。ふたりは一番の友だち、親友だったのではないかと。

大声で泣くことで、次へ進む。

信長が、ひとりで泣いている。その意味は、脚本では詳しくは書いていません。松永を殺してしまったからかもしれないし、多くの名品が灰となったからかもしれないし、帰蝶が言うように「高い山に登ってしまい不安になっている」のかもしれない。はっきりとした意味をドラマの中ではもたせなかったけど、信長が孤独だったのは間違いないですね。

世の中には、泣かないと決断できない、次へ進めない人がいるんです。泣けない人は、ずるずる引きずって悲しんだり、悩んだりして決断できない。信長のように大声で泣いてしまうと、意外とスッキリするものです。自分の不安や弱い部分を涙で断ち切ってしまう。信長は、つらいときの逃げ方を本能的に知っていたのだと思います。

光秀の信長への不信感。

「大きな国をつくろう」と光秀と語り合った信長は、今もそこにいるし、そこは変わっていないはず。ただ、彼の人の殺し方をみると常軌を逸しているし、家臣に対する扱いも到底納得できるものではない。まわりにいる者たちはみんな、次は自分の番かもしれないと疑心暗鬼だったろうし、肉体的にだけでなく精神的にも疲弊していたと思います。しかも絶えず戦、戦、戦で、それをおもしろがっているようにも見える。そんな信長をそばで見ていた光秀が「この人には人徳がない。この人の下にいても決して平和な世は望めない」と考えるようになっても不思議ではないですよね。

本能寺への導火線に火がついた。

第40回の最後で、僕は光秀に「信長様を帝(みかど)がいかがご覧なのかおたずねしたい」と言わせました。きっと帝は信長のことを評価していないはずだと光秀は感じていて、それを会って確かめたかった。そして、もし自分が政権を取ることになれば、帝がそれを許されるかどうかの心証を得たかったのではないか。

歴史家にはいろいろな意見がありますが、正親町天皇は信長を快く思っていなかったと思っています。表面では褒めても、本心は違っていたのではないか。でなければ、信長が献上した蘭奢待(らんじゃたい)を、わざわざ敵対する毛利にあげるわけがない。そこに真理があると思います。

武家の棟梁(とうりょう)である将軍・義昭と帝。そのふたりに背を向けられた信長が穏やかな世をつくれるはずがない。この回は、やがて光秀が本能寺へと向かうきっかけになる回だと思っています。本能寺への導火線に火がついた。そして、それを仕掛けたのは松永久秀なのです。

光秀が見た本能寺とは?

このドラマのユニークでおもしろいところは、光秀の視点で戦国の世やそこで活躍した武将たちを描いているところです。光秀の視点で見ると、これまでとまったく違う風景が見えてきます。

たとえば斎藤道三も、光秀の視点で描いたから今回のような人物像になった。もし、道三の主観で描いていたら違う人物像になっていたはずです。主人公が誰かによって、世界が全部変わってしまう。そこが、ドラマのおもしろさです。

第41回から第44回の最終話まで、これまでの戦国ドラマとは違う視点で時代を見るという醍醐(だいご)味が凝縮されています。そして物語は、本能寺に向かって一気に加速していきます。光秀の視点で描くと、本能寺の変はどのように映るのか?どのような意味を構築できるのか?

信長の視点とは違う、歴史的な視点とも違う本能寺が見えてくるはずです。そこを、楽しんでいただければと思います。

★最後に個人的な感想

(1)全44回の構成

①美濃編 全17回(第1回~第17回)

②越前編 全9回(第18回~第27回)

③京~伏魔殿編 全9回(第28回~第37回)

④最終章 全6回(第38回~第44回)

ネットでの意見は、

「美濃編が長すぎる」

「最終章が短すぎる」

である。

確かに、史実が分かっている時期=織田信長に仕えてからの「京~伏魔殿編」+「最終章」が15回で、史実が分かっていない時期=織田信長に仕える前の「美濃編」+「越前編」が26回というのは、配分が逆かなと思います。私が「明智光秀の人生の分岐点」と考えている「今堅田の戦い」が省略されてそう思いました。(このドラマの「明智光秀の人生の分岐点」は、平蜘蛛に関して「初めて織田信長に嘘をついた時」ですね。)

前半生、特に「美濃編」については、「長い」という評価が多いですね。私的には、「長い割に後半生への伏線が少ない」ことが気になっています。私が脚本家であれば、子役を使い、帰蝶の目の前で木に登るも落ちて泣くシーン、井戸に落ちた伊平次を救出するシーン、斎藤義龍と寺で机を並べて学ぶシーン等を入れますけどね。

(2)孤独と狂気

①織田信長の場合 織田信長は、安土城の240畳の大広間にポツンと1人。横に帰蝶が座ってくれないばかりか、鷺山に行くという。太刀も立て掛けてあり、太刀持ち(小姓)の森蘭丸(天正9年(1581年)以降は黒人の弥助)もいない。

織田信長の孤独は、①一族:これまで一族を抹殺してきた結果、②家臣:(浅井長政、松永久秀)反逆した理由に気づいていない、ということですが、③家族はいたのでは? 史実として、「安土殿」という女性が登場し、「安土殿=帰蝶説」もありますが、帰蝶(別名「鷺山殿」)が鷺山に戻るとすると、「安土殿=お鍋の方説」を採用するのでしょうか?(お鍋の方は、地元、近江国野洲郡北里村の土豪・高畑源十郎の4女だという。)

また、このドラマの織田信長は、「プレゼントの内容と、贈る時期がまずい人」だと描かれています。

・江北の領主・浅井長政については、妹・市を与えておいて、将来的には江南の領主・六角氏を倒し、近江国を与える予定だったと思われますが、それを知らない浅井長政は、六角攻めの先陣を拒否し、尾張&美濃衆に「臆病者、弱虫」と呼ばれました。

・前回、大和国守護・原田直政が討死し、羽柴秀吉が「大和国を欲しい」と言うと、織田信長は「羽柴秀吉のように卑しい出の者は、大和国の人々に歓迎されない」として一蹴しました。松永久秀が大和国を欲しいと言っても同じ返事をしたでしょう。ドラマの織田信長は、松永久秀の死後、「(大和国では歓迎されないので)大和国以外の畿内の一国を与える予定だったのに」と言っていました。

このドラマの織田信長は、「勝ったら・・・をあげるから、頑張れ」ではなく、「とにかく頑張れ」と言って、勝ったら「・・・をあげる」とサプライズを演出したいようですが、それが相手に伝わらず、「気に入っているからプレゼントを用意しておいたのに、なぜ裏切るのじゃ?」と、気に入っている人が離れていく状況を不思議に思っています。織田信長は、自身の人心掌握術を見直すべきです。

②明智光秀の場合 妻が亡くなり、子供は幼い十五郎、荒木村次室の岸、たまの3人。たまについては「壻を取り、一生、明智家にいて、主治医になってもらう」という半ば冗談もありましたが、織田信長は「細川忠興と結婚させろ」という。家臣の家とはいえ、他家への干渉は、今で言えば、他国による内政干渉に相当するのでは? 明智光秀は「織田信長の意見で、たまが細川家に奪われる」くらいの気持ち(親心)になったかも。

③感想 織田信長も、明智光秀も、「周囲の人々(家臣、一族、家族)が1人、また1人と減っていき、どんどん孤独になり、狂気を帯びてきた」という脚本にみえますが、実際には、織田信長にも、明智光秀にも側室が何人もいて、子供は養子を含め、20人はいたと思うのであります。

あなたのサポートがあれば、未来は頑張れる!