今、日本の学術情報インフラが危ない

天然資源に乏しい日本は「科学立国」を掲げてきた。国別のノーベル賞受賞者数としては、米国、英国、ドイツ、フランスに次いで第5位となっている。だが、現状は種々の綻びが露呈しつつある。本note記事では、学術情報インフラという観点から、書籍『学術出版の来た道』(有田正規著、岩波科学ライブラリー)を参考に、この問題を捉え直してみたい。なお、いわゆる「文系」の研究力や学術情報問題については、また別の機会に論じたい。

背景として

日本の科学研究力低下についての指摘は、すでに10年前から為されていた。科学研究力を測る指標の1つは論文生産数である。例えば、現鈴鹿医療科学大学学長の豊田長康先生が2012年に書かれたブログ記事「あまりにも異常な日本の論文数のカーブ」では、大手学術出版社エルゼビア社の学術文献データベースをもとにしたグラフを示され、どの国も右肩上がりを示す中、日本のみ2006年をピークとして低下傾向にあることを指摘された。

最近では、単なる論文生産数だけでなく、「Top 10%論文数」や「Top 1%論文数」も重要視されるようになってきた。例えば科学技術・学術研究所(NISTEP)の「科学技術指標2020」には、以下のようなグラフが掲載されている。

このグラフでは世界全体の論文産生における国別の貢献度が示され、総論文数における「シェア」に関して、日本は2000年頃のピーク時に10%程度となり、米国に次いで第2位まで達したものの、以降は存在感が減りつつある。Top 1%論文では、日本のシェアがピークだったのは1996-1998年の頃、平均で6.1%(米国、英国、ドイツ、フランスに次いで第5位)であった。

豊田先生の記事の中では、日本の論文生産数の減少の原因として、2004年の国立大学法人化、運営費交付金削減、運営業務や附属病院における診療負担の増加等を論じておられた。もちろんこれらは大きな原因として考えられるが、実際はこれらの前から失速していたと考えた方が妥当なように思う。だが、バブル崩壊後の日本では、それまでの右肩上がりの実績をもとに1995年に科学技術基本法(現在では科学技術イノベーション基本法)が制定されたところだった。加えて、ポスドク1万人計画や、アカデミアの流動性向上のために任期付きポストが増加したことも、影響があっただろう。

これらとは異なる角度で、研究力について学術情報の視点から捉え直すために、ご恵贈頂いていた以下の本を改めて読んだ。

学術出版の歩み

本書を書かれたのは国立遺伝学研究所の有田正規教授。バイオインフォマティクスの研究者だ。岩波書店の月刊誌『科学』に2020年6月から2021年3月まで連載されていたものをベースにしている。

本書は「そもそも学術論文とはなんぞや?」(第1章)というところから始まり、「ピアレビュー(査読)」(第2章)という仕組みにも触れた後に、学術出版の始まりが17世紀まで遡れることが紹介される(第3章)。その頃の詳しい話は以下を参照されたい。

学術誌はそれぞれの国の科学者の作る学会やアカデミーという組織が出版してきたのだが、第二次世界大戦後、ドイツが破れ、西洋科学の共通言語が英語となったことは、学術情報を網羅的に把握できるようになる一つの下敷きと考えられる。

いわゆる「商業誌」が主流となったのは1960年代以降。ゲームチェンジャーとなったのは、メディア王として知られるロバート・マックスウェル。スタイリッシュでトレンドを意識した幅広い学術誌を揃え、スピード感を持って読者に届け、各国の事情に合わせた価格設定をすることにより、ペルガモン出版を大きく育て、現在のエルゼビア社やシュプリンガー社の発展の基礎を築いた(第4章・第5章)。

そして「学術ランキング」が可能な時代がやってくる(第6章)。本書で「学術評価の第一人者」と評される米国のユージーン・ガーフィールドは、引用情報の重要性をすでに1955年に指摘していた。誰かが発表した研究成果は、他の研究者に知られてこそ価値が生まれる。当時はまだ「抄録誌」も「索引誌」も少なく、世界中でどのような論文が出版されているのか、知る手立てはほとんどなかった。そのような時期に、ガーフィールドは論文同士の引用関係を集計するというアイディアを出したのである。

だが、学術雑誌(ジャーナル)の「インパクト・ファクター(IF)」を測ることが圧倒的に容易になったのは、学術情報がインターネット上で公開されるようになったからだ。ガーフィールドが創設した科学情報研究所(ISI)に収録されたジャーナルであれば、そのジャーナルの全出版物について過去2年間に発行された引用数と、そのジャーナルで過去2年間に発行された「引用可能なアイテム(後述)」との比率としてIFが計算される。

さらに、インターネットの普及はジャーナルの「オープンアクセス(OA)化」を推進し、電子ジャーナルの多数のタイトルが「ビッグディール」としてパッケージ化され、大学図書館により購読されるようになった(第7章)。大学よりも歴史の古い図書館は「知の府」としてより多く、より広く学術情報をアーカイブすることを使命とするからだ。

ちなみに、もっとも古い図書館としての機能を備えた古代メソポタミアの施設では粘土板を保管していたが、その後、媒体はパピルスや羊皮紙と移り変わり、やがて中国から紙の生産技術が伝わった後は数世紀にわたり紙の書籍が主体であった。それが今では電子媒体のウェイトがどんどん大きくなっている。媒体は変わっても、情報を保管しユーザに提供する図書館の機能は重要だ。

インターネット普及の追い風を受けて、学会の構成員による編集委員会のような専門性が無くても、OAの学術情報雑誌を立ち上げることができることを象徴的に示したのはPublic Library of Science (PLoS)というNPOであった。PLOS Biologyを皮切りにいくつかのタイトルが創刊され、「きちんとした科学の"お作法"に基づいていれば掲載可能」というスタイルを打ち出したのがPLOS ONE。論文掲載料(article processing charge, APC)により雑誌が成り立つことを示したPLOS ONEのビジネスモデルは、その後、例えば商業誌のNature系ではScientific Reportsというタイトルの創刊に繋がり、現在、日本でもっとも論文が掲載されているのはSci Repである。ちなみに、Sci RepのAPCは現在、日本では$1,990、本日のレートで226,719.71 円。研究者は研究に必要な設備や消耗品だけでなく、この分を支払えるだけの研究費を稼がなければならないのだ。

筆者の研究分野に関連する各種ジャーナルのIFをAPCを、筆者が館長を務める東北大学附属図書館にまとめてもらってあちこちで披露しているので、ここにも掲載しておきたい。学術情報の商業化をもっとも象徴するグラフだと思う。

有田先生の著書の第8章では、学術雑誌の商業化と各種数値スコアについて論じている。世界中の論文数やTop 1%論文数を把握できるということ自体、半世紀前にはありえなかったが、インターネットに公開されているディジタル情報はリアルタイムに分析可能であり、今では、論文の被引用数を、その論文と同じ出版年・分野・文献種の論文の世界平均(基準値)化した指標(Field Weight Citation Impact, FWCI)などのスコアも即時に把握することが可能となっている。このような値が、研究機関の「研究力」として用いられる。より詳しく知りたい方は、自然科学研究機構の小泉周先生が書かれた論説を参照されたい。

最終章である第9章では、OA化された学術論文とともにオープンサイエンスを支えるもう一つの学術インフラである「データベース」について論じている。歴史的にはこの流れを作ったのは、いわゆる「ヒトゲノム計画」に象徴されるようなゲノム情報のデータベース登録だ。本書では触れられていないが、公開されるゲノム情報に関して、例えば生物兵器の製造のような悪用も考えられるものの、Society 5.0の目指すところは、情報へのアクセスを限りなくフリーにするものである。一方で、このようなデータベースを公共的に維持運営していくには、知のインフラ整備としてのコストがかかる。

科学研究力のアウトプットとしての学術情報

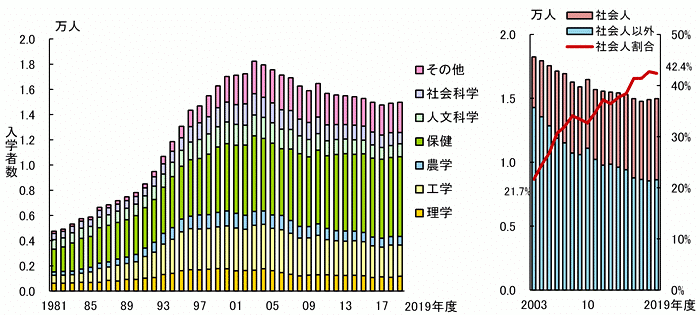

さて、ここからは研究力という観点から学術論文の産生を眺めたい。本書でも前述のNISTEPの報告書にあるグラフが取り上げられている。日本の論文シェアが1980年代〜90年代に上昇したことについて、有田先生は大学院重点化を挙げているが、重点化の先陣は東京大学における1991年の法学政治学研究科であり、それ以前より博士課程大学院生の数は増えていった。90年代以降は、むしろ教員は重点化、その他、次々と生じた制度改革によって、教員・研究者が疲弊したと筆者は考えている。関連して、大学院生の数が減少に転じたのは、アカデミアの椅子が大学院定員増に合わせて増えず、キャリアパスに懸念を抱いた学生が進学しなくなったものと推測される。日本において大学院生は重要な研究力の担い手であり、そのマンパワーが減ったことが、論文産生力に影響したことは論をまたない。(下記、日本の大学院博士課程学生数推移は同じくNISTEPの科学技術指標2020年より引用。)

本学附属図書館に主要国のTop 10%論文数の推移を可視化してもらうと以下のようになった。上に掲げたNISTEPのグラフは「シェア」を扱っているのに対して、下に掲げるグラフは実数である。2019年の時点でついに中国がTop 10%論文で米国を追い抜いたことについて、ここでは論じないが、日本のTop 10%論文数がほぼ横ばいであるのに対して、英国、ドイツ、韓国では右肩上がりになっている。

Top 10%論文は「論文の引用数」をもとにしている。つまり、単に論文を書いて出版するだけではなく、引用してもらってナンボなのだが、日本が英国、ドイツから水を開けられ、韓国に追いつかれそうになっていることに関して、筆者は学術情報へのアクセスや、OA出版への対応が非常に重要であると考える。

大学図書館は毎年、値上がりを前提とする学術出版社と研究者の間に立ち、なんとか最適解に落ち着かせたいと四苦八苦する。すでに大手出版社が多数の学術雑誌をひとまとめにした"パッケージ”を解体せざるを得なくなった研究機関も生じている。科学技術分野では、物理的に図書館に赴かなくても、ネットで公開されている論文にアクセスできるかどうかは、知のインフラとして極めて重要である。

また、研究者側としては、もし、OAに伴う論文掲載料(APC)が支払えないので、非OA誌を選択することにすると、その論文を目にする研究者が減少することが予測され、そのことにより引用されにくくなり、結果としてそのような論文はTop 10%論文にはなりにくいだろう。日本の研究者がTwitterやFacebook等のSNSをうまく活用していないことも、引用数が伸びない遠因となっている可能性もある。例えば、筆者が某所で行った講演では、以下のようなデータを示している。

今、何をすべきか

以上のように、「ジャーナル問題」は図書館業界だけの問題ではなく、研究者が「自分ごと」として認識する必要がある。日本におけるOA化の遅れが、日本の科学研究力低下を招いているのではないだろうか。この状況を打破するためには、どうすればよいか。筆者は次のように考える。

1)Read & PublishによりOA論文を増加させる

2)とくに若手研究者のOA論文出版を支援する

3)APCを低く押さえつつハイインパクトなジャーナルを日本で創設する

1つ目の「Read & Publish」というシステムは、ジャーナルの購読料(Read)とAPC(Publish)をセットにして支払うというやり方だ。大学の立場から言えば、すでに図書館経費として購読料を支払っているにも関わらず、研究者からもAPCが吸い上げられている点を、なんとか食い止めるための手段であり、結果としてOA論文を増加させることができれば、研究力の向上に繋がることが期待される。

2つ目は、若手研究者支援策の一環である。大きな研究費の獲得が難しい若手研究者には、研究費助成機関からAPCの支援が為されることによって、より他の研究者からフリーアクセスできるOA雑誌への投稿が増えることが望ましい。

3つ目の提言は、良くも悪くもAPCとIFが比例関係にある現状において、"お得感”のあるOA誌を日本の研究者のために立ち上げることを謳っている。上記のAPCとIFのグラフで言えば、米国科学アカデミー紀要(Proceedings of National Academy of Science, PNAS)のような雑誌を作るということだ。筆者は15年前から色々なところで言い続けてきたのだが、どなたも耳を貸してくださらなかった。それぞれ歴史のある"学会誌"を廃刊にはしたくないという心情はよくわかる。だが、このまま泥舟に乗っているだけでは皆が沈んでしまうだろう。

今こそ、アクションを!

参考資料等

「ジャーナル問題」についての資料は以下の東北大学附属図書館サイトにまとまっています。

2021年1月に国立情報学研究所の船守美穂先生に取材されて書かれた日経新聞の記事を以下に示しておきます(有料記事)。

船守先生のブログとして、こちらのmihoチャネルもご参考まで。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?