第44回日本神経科学大会のハイブリッド型開催

7月28日〜31日、第44回日本神経科学大会が神戸の国際会議場・展示場を会場とし、ハイブリッド型で開催されました。

本当は記念すべき第1回の中国・韓国との合同国際会議(CJK)だったのですが、基本的には海外からのゲストスピーカーはすべてオンライン。

現地でのプレナリーレクチャー、特別講演ほか、シンポジウムやランチョンセミナーは、会場にカメラを入れてのzoomライブストリーミング配信として行われ、リモート参加者の質問はチャットから座長が拾い、現地で質問に立った方もビデオで映し出されていたので、ほぼこれがベストのやり方でしょう。

少し前に開催されていた学会では、質問者の様子がリモートで見えなかったので、少しやりにくさを感じました。

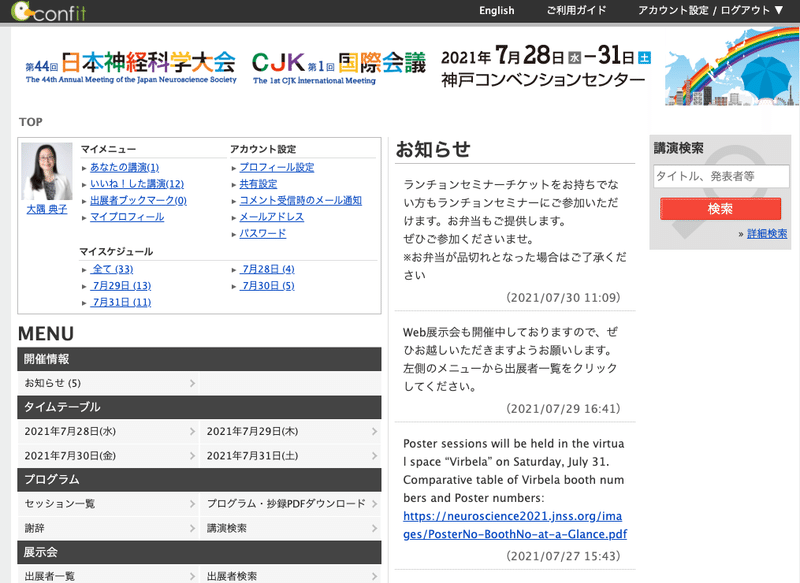

一番進化しているなぁと思ったのは、ポスターセッションのやり方でした。まず、ポスターだけではありませんが、抄録検索システムが充実しており、スケジューリング等もできるし、それぞれの発表者に「イイね!」と応援するボタンもありました。

ポスターセッション以外の時間帯でも、抄録と合わせて登録したPPTファイルなどを閲覧者が自由に見ることができて、とても便利でしたし、プロフィール欄に色々なリンク(文献の引用、ウェブサイトやResearchmapのURL等)を貼って情報をコネクテッドにしている点が、まず素晴らしいと思いました。

現地のポスター会場に出向いた方については、少々ややこしいのですが、それぞれzoomのルームも割り当てられていて、リモートでライブでのポスターセッションも可能。ただし、誰か助っ人がいないと、リアルにポスターに来てくれた方の対応をしていると、リモートでzoomに入ろうとして待っている人には気づきにくいなどの問題はあります。

そして、本日最終日は完全オンラインのポスター閲覧システムとしてVirbelaというものが導入されていました。今回の大きな学会開催に関して尾藤大会長や大会事務局、学会事務局のご尽力に感謝します。

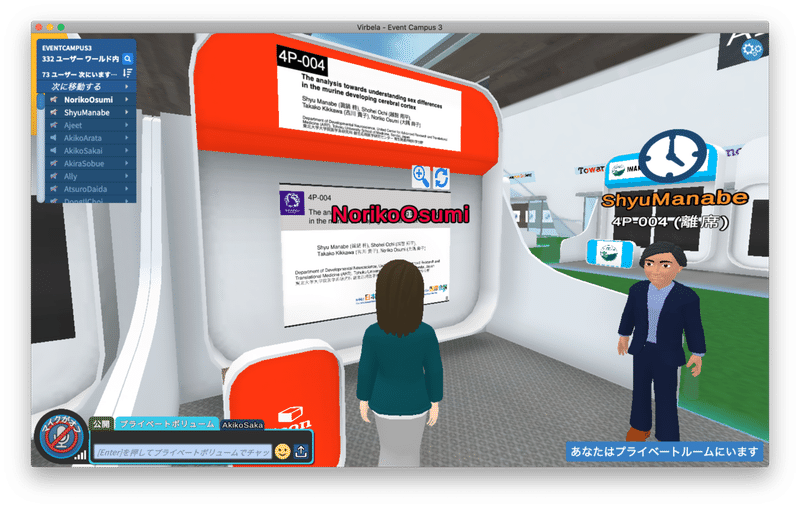

すでに他の国際会議などでの経験のある方もおられたようですが、ヴァーチャル空間の中で、自分の「アバター」がポスター会場を歩いて回る、という作りになっています。例えば、うちの学生さんのポスターに寄ってみるとこんな具合。

実際にポスターを閲覧する際には、この画像のポスターの右上にある虫眼鏡のアイコンをクリックすると、ポスター画面(実際には大きなポスターPDFではなく、PPTの場合もあり)を手元のPCモニタで見ることができます。発表者はポインタを使って示すこともできるようになっていました。

まだまだ改善の余地がありそうなところとしては、広いポスター会場をアバターを動かす操作が結構ストレスフルでした。いっそのこと、ポスター番号でその閲覧ルームに飛んでくれた方が楽だったと思います。まぁ、歩きながらポスターを眺める、ということがもっとリアルな感覚に近くできるようになるのが理想かもしれませんが、現状では、まっすぐ歩く、立ち止まる、振り向いてポスターの方を確認する、などの動作に分けないといけないのでした……。

ともあれ、リアルに近い感覚としては、何人もの知り合いの方とアバターを介してではありますが、ご挨拶を音声でできたということは収穫でした。この「偶然」な感じというのは、とても大事だと思った次第です。

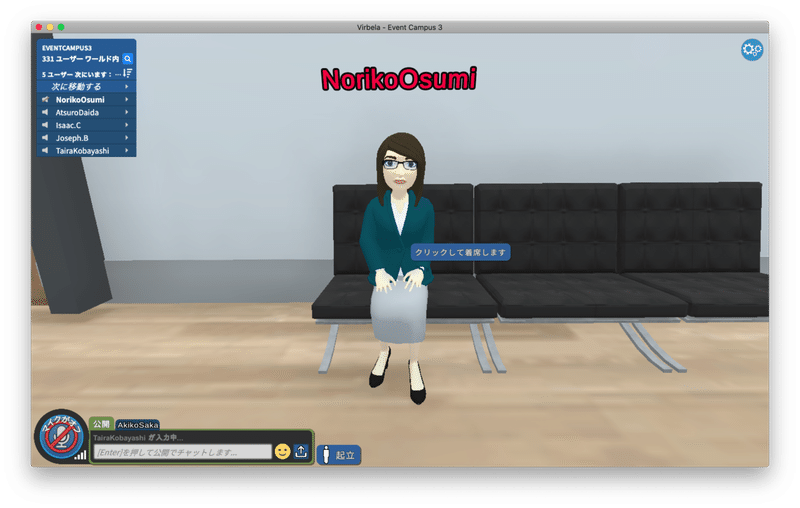

一つ気づいたことがあり、それはひたすらアバターを動かしていると、自分も非常に疲れる、ということでした。そこで、Virbelaのテクニカルスタッフの方に「どうやったら椅子に座れるか?」を教えてもらいました。

脛が足首のところから消えているのが謎ですが(苦笑)、ともあれこうやって座った自分のアバターを見て、ほっとした気持ちになりました。アバターが自分(アバター使い)の認知に与える影響という意味で、神経科学・心理学的に興味深い経験でした。

Virbelaはまず自分のPCにインストールする必要があり、さらにまず最初にこのアバターを作る必要があって、早くポスター見に行きたいので焦って作ったのですが、もう少しカッコいいスタイルをよく選んだ方が良かったと反省……。

ともあれ繰り返し述べていますが、コロナが去っても学会のリモート参加は「あり」だと思っています。臨床業務が忙しい方や、子育てや介護等の問題から現地に赴けない方も参加できる方が理想です。ただ「ハイブリッドはお金がかかる」ということも事実なので、例えば、今回のように1日のみバーチャルポスターの日を作る、あるいはシンプルにzoomのブレイクアウトルームでポスターセッションを行うなど、ポスターセッションに限ることも、費用対効果として考えるべきことでしょう。

ちなみに、リアルなオーラルの会場で、演者のカメラはiPadでいける、ということもわかりましたが、だったらiPhoneでも良さそうですし、遠くのマイクに立った質問者を映すという部分の経費をどうやって下げるかを工夫すればよいのかもしれません。

2023年の日本神経科学大会は、福島医大の小林和人先生が大会長で、不肖ながら実行委員長を仰せつかっています。仙台の国際センターを会場として、2020年の学会が完全オンラインとなったことのリベンジに臨みます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?