月に50冊読み30冊の感想を書く行為の助けになるか 『学び効率が最大化するインプット大全』【読書ログ#73】

すみません、佐藤優みたいなタイトルにしてみたくて。つい。

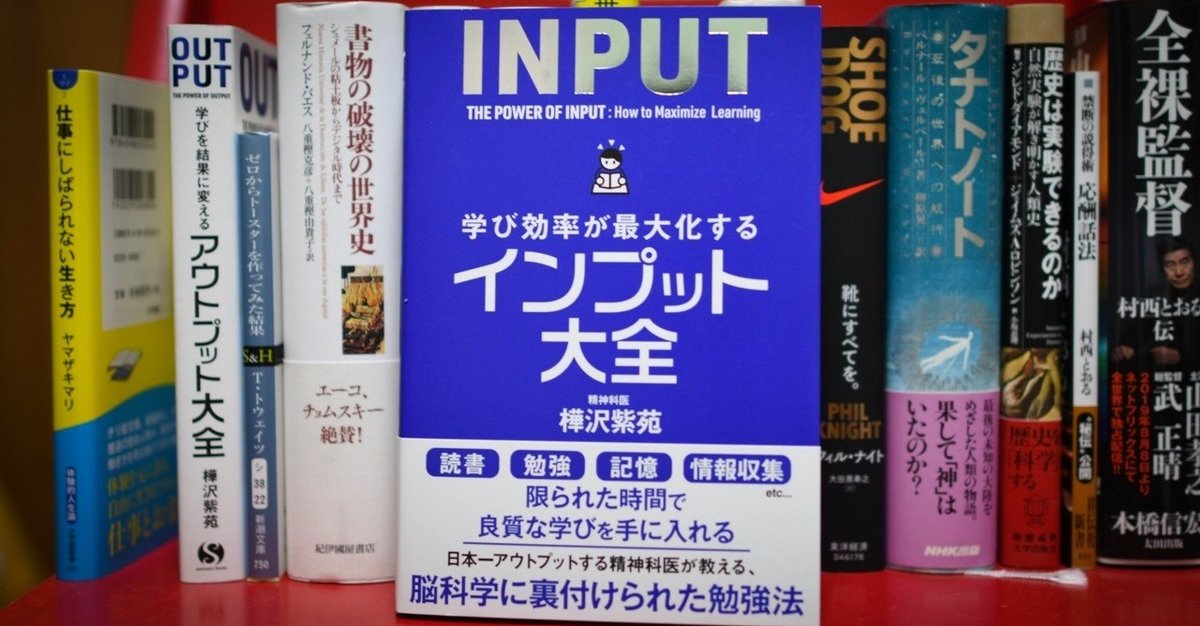

はい、先日ご紹介した『アウトプット大全』の兄弟本です。今度はインプット。こちらも、書店ですっごい平積みされている。

この手の書籍についての全般的な感想は前回の『インプット大全』の記事に譲るとして。

『インプット大全』だが、前回同様、これまで世の中で定評のあるメソッドをコンパクトに且つ網羅的にまとめており、インプット行為の効率化を目指す人にとってはヒントの多い本になっている。

こんな本を読まなくても出来ると言い放つ人も居るけど、そういう人は一握りの天才なので、気にしてはいけない。出来る人は、この本にかかれているような事を自分で自然に見つけて実践してきたひとたちなのだろう。世の中の9割の人はそんなことは出来ないので、この手の情報が必要なのだ。

本書では、まず大前提としてインプットというものは、アウトプットを前提にせよと力説する。確かにね、それはそのとおりだ。10冊読みっぱなしにするよりも、3冊読んで3冊アウトプットしたほうが、よっぽど内容が頭に定着するというのは経験上納得がいく。

インプットが定着すると、頭の中にある記憶の棚に入るは入るので、あとは取り出す工夫だけすればよいということになる。取り出せればあとはアウトプットだ。よりよいアウトプットのためには『アウトプット大全』を見よということだな。商売上手だ。

ということで、インプットに課題があるなと思う方なら、四の五の言わず本を開き、自分の目的にあったメソッドを見つけ、コツコツと実践してみると良いと思う。どうせ何もしなければ現状のまま何も変わらない。

個人的な経験だと、アウトプットを前提にする以上にキク方法がある。それは、人に教える前提でのインプットだ。これ、最強だと思う。

以前から何かしら講師をする機会があるが、そんなときは、必死に勉強するし、何を教えるべきか? を、考えながらインプットとアウトプットを並行して行うし、締切があるから集中力も半端ない。

そのうえ、質問にも答えようと思うとあれこれ知識を仕入れたくなるし、その場で答えられなかった質問も、次回までに回答しようと必死になって答えを調べる。

講師になるチャンスがあるならば、どんな内容でも良いから手をあげてみよう。自分がガッツリ成長するのが実感できるから。

自画自賛をすると、本の読み方については、本書で紹介されている方法は自然と身についていたモノが多い。何故か? このnoteで毎日読書の記録を残すと決めたせいで、毎日追い込まれているからだ。ワハハハ。

みんなもやってみよう!

この記事が参加している募集

「それって有意義だねぇ」と言われるような事につかいます。