LED (Light Emitting Diode:発光ダイオード)とは?

一言で言えば…

LEDとは、発光ダイオードのことで、電流を流すと光を発する半導体素子のことです。LEDは省エネルギーで長寿命、小型・軽量、高輝度、高速応答性などの特徴があり、様々な分野で活用されています。

LEDの歴史と発展

LEDの原理は1907年にヘンリー・ジョセフ・ラウンドが発見しましたが、実用化されたのは1962年のことです。最初は赤色LEDが開発され、その後、緑色、黄色、青色LEDが次々と実用化されました。

1990年代に入ると、高輝度青色LEDが開発されたことで、赤、緑、青の3原色を組み合わせることにより、白色LEDの実現が可能になりました。

白色LEDの登場により、LEDの用途が照明分野に広がりました。従来の白熱電球や蛍光灯に比べ、LEDは消費電力が少なく、長寿命で環境にも優しいため、照明器具への採用が進みました。

近年では、LEDの高輝度化や低コスト化が進み、一般家庭やオフィスビルなどでの普及が加速しています。

LEDの構造と原理

LEDはPN接合された半導体素子で、正方向に電流を流すと発光する性質を持っています。LEDの基本構造は、N型半導体とP型半導体が接合されたPN接合部分と、それを取り囲むように設けられた電極から成り立っています。

LEDの動作原理について簡単に説明します。

正方向に電圧をかける

LEDに正方向の電圧(プラスからマイナスへ)をかけると、P型半導体側から正孔(空乏層)が、N型半導体側から電子がPN接合部に向かって移動します。電子と正孔の再結合

PN接合部で電子と正孔が出会い、再結合(結合)が起こります。この際、電子は価電子帯からより低いエネルギー準位の伝導帯に遷移します。発光

電子が価電子帯から伝導帯に遷移する際、そのエネルギー差に相当するエネルギーが光子(光)として放出されます。この光子の放出が発光の原因となります。

つまり、電子と正孔の再結合時に余剰エネルギーが光の形で放出されることがLEDの発光メカニズムなのです。

発光色の決定要因

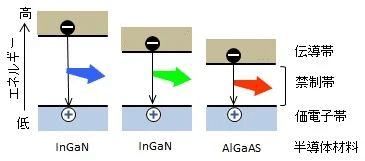

LEDが発する光の色(波長)は、使用する半導体材料の種類と組成比によって決まります。

半導体材料の禁制帯幅(価電子帯と伝導帯のエネルギー差)が大きいほど、放出される光の波長は短くなり、青色や紫外線となります。

半導体材料にGa(ガリウム)、N(窒素)、In(インジウム)、Al(アルミニウム)、P(リン)などの化合物を使い、その組成比を変えることで、発光波長を制御しています。

例えば、InGaN(インジウム・ガリウム・窒化物)では、InとGaの比率を変えることで、青色から緑色までの発光色を実現できます。

このように、LEDの発光メカニズムは半導体の性質を利用したもので、材料の選択と組成比の制御により、様々な発光色を実現しています。

LEDの種類と用途

LEDには、発光色によっていくつかの種類があります。赤色LEDは最初に実用化された種類で、交通信号機や表示器などに広く使われています。

緑色LEDは視認性が高く、表示器や信号機、ステータスランプなどに使用されています。

青色LEDは1990年代に実用化され、白色LEDの開発に貢献しました。青色LEDは、LEDディスプレイやLEDプロジェクターなどに使われています。

白色LEDは、赤、緑、青の3原色LEDを組み合わせて作られています。照明器具をはじめ、液晶バックライトなど幅広い用途があります。

その他の色のLEDとしては、黄色、オレンジ色、紫色などがあり、用途に応じて使い分けられています。

LEDの特徴と利点

LEDには以下のような特徴と利点があります。

省エネルギー:白熱電球や蛍光灯に比べて、消費電力が少ない

長寿命:数万時間の長寿命で、頻繁な交換が不要

小型・軽量:コンパクトで軽量なため、様々な製品に組み込みやすい

高輝度:明るさが高く、視認性に優れている

高速応答性:点灯・消灯の応答が高速

環境に優しい:水銀を含まず、リサイクルが可能

このようなメリットから、LEDは照明をはじめ、自動車、電子機器、ディスプレイなど、様々な分野で活用が広がっています。

LEDの課題と今後の展望

LEDには以下のような課題もあります。

製造コスト:材料費や製造工程が複雑なため、コストが高い

熱対策:発熱が大きいため、冷却対策が必要

光の指向性:光が一方向に強く出るため、拡散性に課題がある

しかし、技術の進歩により、LEDの高輝度化、低コスト化、高効率化が進んでいます。今後は、照明分野での一層の普及が見込まれるほか、植物育成用LEDなど、新しい用途への展開も期待されています。

まとめ

LEDは発光ダイオードのことで、電流を流すと光を発する半導体素子

省エネ、長寿命、小型・軽量、高輝度などの特徴がある

赤、緑、青、白色LEDなどの種類があり、用途に応じて使い分けられる

照明をはじめ、自動車、電子機器、ディスプレイなどで幅広く活用

製造コストや熱対策が課題だが、技術進歩により高輝度化、低コスト化が進む

今後は照明分野での一層の普及が見込まれる

参考文献

おすすめ記事

#半導体 #半導体Times #半導体関連 #半導体株 #半導体って何 #半導体の基礎 #LED #発光ダイオード #省エネ照明 #長寿命 #高輝度LED

よろしければサポートもよろしくお願いいたします.頂いたサポートは主に今後の書評執筆用のために使わせていただきます!