父の肩の温かさを感じたこと

私は車を運転している。その前には父の車が走っている。でも運転しているのは、私の夫だ。

ぼんやりとした色で構成されている、高齢者マークが、目の前に見える。

霊柩車みたいだ、父が実家に戻って行くみたいだ、そうじゃないけれど、ふとそう思えて複雑な気分になった。

・・・

いつものように昼食をとっていた。

ふと、左胸にスマートフォンの振動を感じる。

緊急の仕事だろうか、それとも。

画面に表示されたのは「母」という文字。

緊迫した声で電話に出ると、やはりそうだった。嫌な予感はあたるものだ。

父の肺は真っ白で、すぐ家族の方を読んでくださいと言われていると。嗚咽した母の声。

大丈夫、大丈夫だからと母を慰めて電話を切り、昼食を切り上げ、病院に向かった。

アジフライが残飯となってしまった。

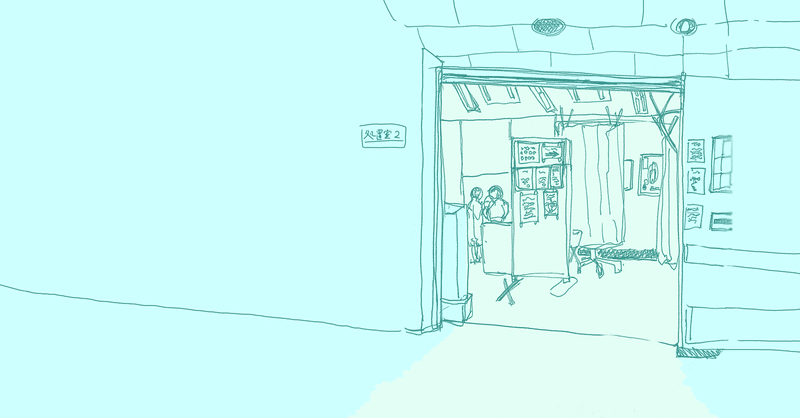

病院に着くと、酸素ボンベをつけて車椅子に座っている父がいた。危篤状態かと思っていたので少し拍子抜けした。でも生きている。よかった。

母がごめんね、あんたの声を聞いたら、泣いてしまってと言いながら、私を見る。いいんだよ。

父はずっとずっと、胸が痛かったのに足も浮腫んで辛かったのに、迷惑をかけてはいけない、歳のせいだと言うことにして我慢していたらしい。

肺が真っ白なのに。

痛くて夜も眠れなかっただろうに。

そんな事、一言も言わずに。

いつか、その日が来ることは覚悟している。

けれど。

触れなければならない気がして、父の肩に手を置いた。無理しちゃ駄目だと言いながら。

思いの外、温かい体温を感じた。きっと熱があるからだろう。冷たくなくてよかった。温かさを感じることが出来て良かった。

こんな時でも、仕事を抜け出して大丈夫なのかと聞こうとする、父、そして母。

胸が痛いのだから、喋ろうとしなくていいのに。

あと1日遅かったら、危なかったらしい。というか、もうヤバかったらしい。胸に水も溜まっている。母とオムツを買う。入院の準備をする。

母と別れ、仕事をこなし、また色々と。

そして病院の駐車場に起きっぱなしになっていた、父の車を夫に運転してもらい実家に戻した。

救急車を呼ばない父。母。車を運転して病院に行ったなんて。

年齢も年齢だから、何があるかは分かりませんと説明を受けた。

分かっている。分かっているが。

温かい父の体温を感じたのは、いつぶりだっただろう。中学生の頃は毛嫌いして近くにも寄らなかった。小学生の時の父は怖くて、カッコ悪くて、好きじゃなかった。好きでいたかったけど。

ただ、温かかった。

よかった。もっと触れなければいけない。

今はそう思う。

※誤字脱字お許しください。