“らしさ”に縛られない世界へ~私たちには世界を変える力がある~ by#せかい部×SDGs探究PJ高校生レポーター 田代莉子(鳴滝高等学校)

—————————————————

目 次

せかい部×SDGs探究PJを通して

言葉にすること

様々な立場の人と対話することの大切さ

様々な問題が複雑に絡み合っている。その根幹は…

これからの日本がジェンダー平等を実現するために

日常生活の中で自分たちに出来ることとは

“今“の自分が目指す世界

最後に

——————————————————

私たちは日々、たくさんのアンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)の中で生活しています。

それは日常生活を円滑に進める一方、時に自分の意識していないところで誰かを傷つけているかもしれません。

そして、自分でも気付いていないような自分の中の“当たり前”は、誰かの“当たり前”とは大きく違うかもしれません。

そのことに気付くことは意外と難しいですが、気付き、意識することが出来れば、それは大きな一歩になるはずです。

【プログラムを通して】

今回、高校生レポーターとしてさまざまなプログラムに参加し、普段話を聞くことがないような方々からたくさんのお話を聞くことができました。

“SDGsは何のため、誰のためにあるのか”

こんな問いから始まったせかい部の活動は、あっという間に最終レポートを提出する段階にまで来てしまいました。

私はこの期間で一体何を学んだのか。

ジェンダーに関して始めて知った知識の上で考えたことや、課題を人々が協力して解決していくために必要なことなど、学び、考えたことがたくさんあります。

ジェンダー平等を実現するために、必要だと思ったこと。

そして、ジェンダーに限らず、物事について考え、協力して課題を解決していく上で大切だと感じたこと。

最終レポートとして、このことについて書いていきます。

【言葉にすること】

活動していく中で特に強く感じたことは、“言葉にすることの難しさ”と“言葉の持つ力の強さ”です。

プログラム中での質問や、SNSでの発信など、どのような言葉にしたら伝わりやすいか、誤解を生まないか。結果的には自分に合った伝え方を見つけることが出来ましたが、言葉にすることが苦手な私にとってはとても難しかったです。

相手が自分と同じ価値観、考えとは限らないからこそ、言葉一つで相手と対立することも、互いへの良い刺激になることも出来ます。

その言葉一つを見つけることはとても難しいですが、それを見つけることさえ出来たら、その言葉は強い力を持つことができます。

言葉は人を傷つけることも、勇気を与えることも出来ます。

相手を想った力強い言葉は、私たちに力を与えてくれます。

私は、せかい部×SDGs探究PJでたくさんの勇気をもらいました。

自分には一体何が出来るのか。悶々としていた中に光が差したようでした。

「あなたたちがこれからの世界を変えていくんだよ。」

「そして、それが出来るだけの力を持っているんだよ」

「当たり前を疑う」

「「人生を楽しむ」」

そんな力強いメッセージをたくさんもらいました。

また、ジェンダーなどSDGsに関連した知識を興味がない人に伝えるためにも、“言葉の持つ力”は重要になるではないでしょうか。

人の心に届くような言葉を紡ぎ出せるように、もっと言葉にする練習をしていこうと思いました。

【さまざまな立場の人と対話することの大切さ】

次に気づいたこと。それは、“さまざまな立場の人と対話する“ことの大切さです。

私たちは、住んでいる地域,今まで過ごしてきた環境,周りにいる人,など様々なバックグラウンドによって様々な“普通”があります。

皆、自分にとっての普通は違うにもかかわらず、つい自分の普通で物事を見てしまいがちです。

しかし、そのことに気付くことも難しい。

なぜなら、多くは自然と自分の周りには自分と似た普通を持っている人が多くいるから。

もちろん、必ずこうとは限りませんが、特にたくさんのことを学び自己形成をしていく学生の間は自分から何かアクションを起こさない限り、自分と異質の人と出会う機会がどうしても少ないのではと思います。

自分と似た考えの人とばかり話していると、それ以外の考えに気づかなかったり、もしくはそれがほんの一部の意見だと思い込んで無視してしまうかもしれません。

自分の“普通”という当たり前は、誰かの当たり前ではないのです。

https://note.com/__carpediem___/n/nba61eb70085a

私たちはたくさんのアンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)の中で生活しています。

それ自体が悪いわけではありませんが、自分の中にもあることに無自覚だと誰かを傷つけてしまうかもしれません。

すぐに変えることは難しいですが、まずは気付き、意識することが大事なのではないでしょうか。アンコンシャス(無意識)だからこそ。

そして、自分の中のバイアス(偏見)に気付くためにも、自分にはない考えを知るためにも、自分とは違う様々な立場の人と対話することがとても大切なのではないのでしょうか。

【さまざまな問題が複雑に絡み合っている。その根幹は…】

ここからは、ジェンダーに関して書いていこうと思います。

ジェンダー平等と言っても、考える視点はたくさんあります。

まだまだ私が知らないことも多いですが、下に例をあげてみました。

——————————————————————

生物学的な「性」と社会的・文化的に作られた「ジェンダー」

男女共同参画

政治

教育

歴史、

LGBTQ+、セクシュアリティ

ポジティブ・アクション、逆差別?→クオーター制や女性専用車両など

海外の事例

トイレ

仕事、家事、結婚、出産、育児、貧困、DV、性暴力

性別役割分業/固定的性別役割分担意識(ジェンダーステレオタイプ)

アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)

女らしさ、男らしさ

リケジョ、イクメン

———————————————————————

似た意味のものもありますが、あげていくとキリがありません。

しかも、これらが複雑に絡み合っているのです。

また、「ジェンダー平等を実現しよう」というテーマは単体ではなく、SDGsの他のテーマとも関係しています。

一つの課題を解決すればいいという単純なテーマではないのです。

ただ、すべての問題を解決出来るくらい重要なのは、「意識」と「教育」だと私は思います。

人々の「意識」が変われば、世論→制度→社会と変わっていくのではないでしょうか。

そして、その「意識」を変えるのが「教育」です。

ただ、その教育を変えるのもまた、人々の意識なので難しいのですが。

ただ、だからこそ意識を持った人々が声を上げ、少しずつ変えていくことが大切なのではないでしょうか。

そして、その声をしっかりと受け止めるためにも、意思決定の場にいる人の多様化が重要だと思います。

―“らしさ“に縛られない世界へ―

【これからの日本がジェンダー平等を実現するために】

日本のジェンダーギャップ指数の順位は153か国中121位(2020年)でした。

この数字が全て正しいとは限りませんが、中身を見ていくとヒントが見えてくるのではないでしょうか。

from:https://www.gender.go.jp/public/kyodosankaku/2019/202003/202003_07.html

日本は項目ごとの優劣がとてもはっきりしています。

健康、教育の分野では、ほぼ男女平等といえるほどの高い数値になっていますが、経済や政治、特に政治に関してはあまり良い数値とは言えません。

経済は、男女間の賃金格差や女性管理職が少ないこと。

政治は、国会議員の女性が少ないこと。

このようなことが原因です。

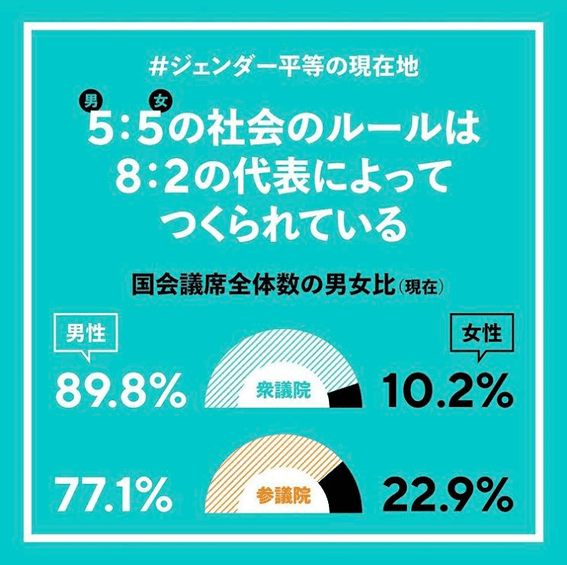

https://www.instagram.com/p/B-JxzYphyce/

衆議院議員の女性割合は9.9% 参議院議員は22.9%(2020年1月時点)です。

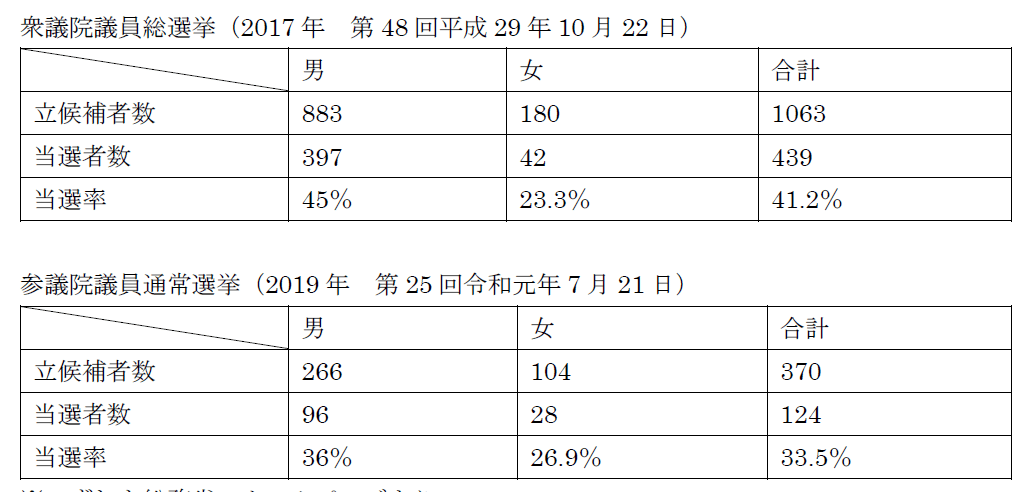

また、立候補者数・当選者数・当選率を見てみると

※いずれも総務省のホームページより

※当選者数は比例代表選挙及び選挙区選挙の当選者数の合計

※(当選率)=(当選者数)÷(立候補者数)で計算。百分率の小数点第二位を四捨五入。

男性と女性で大きな差があることが分かります。

立候補者・当選者の人数だけでなく、当選率にも大きな差があります。

政府は2020年までに「指導的地位」における女性の割合を30%にするとした男女共同参画政策の目標達成を断念し、「20年代の可能な限り早期に」としました。

〔ちなみに、この「30%」という数字は、

少数派が全体の30%を超えると数に気押されず自由に振る舞え、意思決定に影響力を持つことが出来るボーダーラインと言われています。( 「黄金の三割」理論 )〕

男女「5:5」の社会のルールが「8:2」の代表によってつくられているのです。

そこに女性の視点はそう多くありません。

ここにも多少の固定観念が入っているかもしれませんが、男性/女性だからこそ気付くことがあります。

だからこそ、社会の指導的地位に占める女性の割合を30%以上にし、出来ることなら社会的マイノリティーと言われる人々も積極的に登用することが必要なのではないでしょうか。

〔また、ポジティブ・アクション(積極的改善措置)は一般的に、「社会的・構造的な差別によって不利益を被っている者に対して、一定の範囲で特別の機会を提供することなどにより、実質的な機会均等を実現することを目的として講じる暫定的な措置のこと」であり、元のスタート地点が違う者を同じスタート地点まで持ち上げることです。一時的なものであり逆差別にはならないのではないでしょうか。〕

国会議員の女性の割合を増やすために出来ることはたくさんあります。

例えば、有名なのはクオーター制。

議員の一定数を社会的・構造的に不利益を受けている者に割り当てる制度のことです。

事例は海外にいくつもあります。

また、ただ割り当てるだけではなく、男女ペアになって選挙活動を行う(フランス)や政党助成金の配分の仕組みを変えるなど、工夫された制度もあります。

日本にそのまま導入することは難しいかもしれませんが、参考にして日本独自の制度を作っていくことはできるのではないでしょうか。

そして、女性の人数が増えるだけでなく、一人の人間としてきちんとその意見を聞く社会にしていかなければなりません。

女性がいても発言がほとんどない、あってもまともに取り合われない、となっては意味がありません。

また、ハラスメントの撤廃も重要です。

そしてなにより、女性であっても男性であってもキャリアと家庭を両立することが出来るような働き方にしていくべきだと思います。

男女共同参画局より

日本は、全く前進していないわけではありません。

ただ、スピードが遅いのだと思います。

列国議会連盟(IPU)が2020年に発表した報告書によると、世界各国議会で女性議員が占める割合は世界全体で「24.9%」。1995年の「11.3%」から25年で倍増したことが分かりました。

一方日本は「9.9%」。1995年の「2.7%」から7.2ポイントの増加となり、増加ポイント数の順位は世界で119位。女性の議会進出が進んでいないことが改めて浮き彫りになりました。

みんなの意識の変化を待って少しずつ男女平等が進む、のではあまりにも時間がかかるためクオータ制の導入などによってそのスピードを加速させていく。その必要があると思います。

また、女性がより生きやすい社会は男性も生きやすい社会になっていくのではないでしょうか。

女性だから、男性だから、求められることがなくなることで生きやすくなる。

そして、男性,女性に限らず、どんなセクシュアリティの人でも“一人の人間”として選択し生きていける。

大切なのは、意思決定の場の人の多様化。私たちの「意識の改革」だと思います。

【日常生活の中で自分たちにできることとは】

そうは言っても、なかなか自分事として感じることは難しいかもしれません。

日常生活の中で自分たちに出来ることとは、どのようなことがあるのでしょうか?

まず、一つ考えられるのは、“当たりまえを疑う”ということです。

日常生活にある小さな違和感を大切にし、それは本当に“当たり前だから”と片付けていいものなのか。考え、出来ることなら誰かと共有し話し合ってみる。

その積み重ねで気付くことがたくさんあるはずです。

また、日々のニュースなどから、まだ自分の知らない世界を知っていくことも出来ます。

知識を力にしていくのです

他にも、

選挙に行って投票する

一人の人間として、その人を見る。尊重する

とにかく新しいことに挑戦してみる

自分のロールモデルを見つける

日常生活に潜むアンコンシャス・バイアスに気付く。

など、日常で出来る小さなことはたくさんあります。

【“今“の自分が目指す世界】

私はせかい部×SDGs探究PJを通して、自分の目指す未来やそのために必要なことを言葉にして見つけることができました。

「今」の私が目指す世界は。

“らしさ”に縛られない世界

誰もが教育を受けられる世界

です。

“らしさ”が悪いわけではなく、それを押し付けない社会。

どこに生まれても安心して必要なことを学ぶことが出来る社会。

そのために

意思決定の場の人の多様化が必要であり、

子供の頃からの教育が重要。

さらにそのために、人々の意識を変えていかなければならない

そして、そんな世界にするために“自分”だからこそできることは何なのか。

これから、もっともっと考えていこうと思います。

―私たちには、世界を変えていく力がある―

【最後に】

こうして、高校生レポーターとして最後まで活動できたのは、ネット環境など活動できる環境が整っていたからです。

今もネット環境がない人は大勢います。また、新型コロナウイルスによってさらに深刻になった貧困、格差などに苦しんでいる人がいます。

こうして文章にまとめて満足、では何も変わりません。

私はせかい部×SDGs探究PJを通して、自分の目指す未来やそのために必要なことを言葉にして見つけることができました。

そして、自分にも世界を変える力があることが分かりました。

これから少しずつ大人になっていきますが、その過程を楽しみ、たくさん学び、たくさんの人と出会い“自分にしかできないこと”を見つけ行動し続けていきたいと思います。

“No one is powerless”

From:https://www.facebook.com/UNDPTokyo/

“If not me who? If not now when ?“

from:UN Women

https://www.youtube.com/watch?v=yEQJzdrYIcM

“THE COUNTDOWN HAS BEGUN”

鳴滝高等学校(長崎) 田代莉子

#せかい部 ×SDGs探究PJ高校生レポーター(ジェンダー平等を実現しよう)

#せかい部 #SDGs #ジェンダー平等 #あなたのふつうを教えて

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?