介護の終わりに(15)

毎日、「どちらさまでしたっけか?」と尋ねられる経験は、そうそうあるものではない。楽しいとか苦しいではない。面倒くさい。しかし、これを毎日真面目に返答するとどうなるのか、興味があった。

記録していないから正確ではないが、おおよそ3,4か月続いた。

二つ以上の可能性があるが、その頃の私が思ったのは、

(1)私自身の名前を知らなくても、別にいいや、と義母が思うようになった。私の名前を知らなくてもどうやら、さほど危険な人ではないと認識された可能性がある。

(2)毎日「どちらさまでしたっけか?」と聞くこと自体を忘れた。認知症の疾患の症状を考えると、ありうる。

この2点だった。

おそらく、両方が混ざり合ったのだろうと思う。

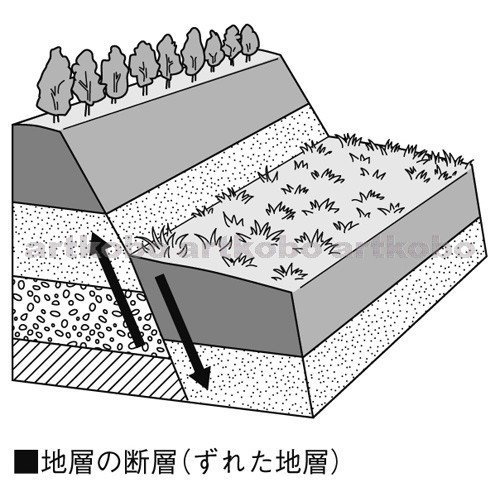

認知症は、記憶の地層の「ずれ」が起こっているのだ。

記憶が、地層のずれのようにずれてしまうと、目の前のことと以前のことを結びつけることは全然できない。仕方がないから、新しいストーリーを作って自分を納得させようとする。納得できればいいのだ。新しい地層ができることはそれはそれでいい。

でも、それで認知症の人は満足しないように見える。自分だけで新しいストーリーを保持することはどうやら大変難しいようだ。それを周囲に伝えると、たちまち「事実」が雨あられと降ってきて、ますます記憶の地層がずれる。

「事実」が降ってくるだけならいい。「なんでうそをつくの!?」「ほんとのことを言いなさい!!」と叱られるのだ。感情的に打ちのめされる「波」がやってくる。

私も義母にそういう様子で接してしまった時があった。ここまで書いたことを重々知っていても、それでも、やってしまう。自分がイライラしているとき、子供たちが思い通りにならないとき、自分が疲れた時。

救いなのは、それを義母が忘れてくれることだ。とはいえ、なんとなく覚えているようでもあり、そうなると私の申し訳なさは募るのだ。

「介護が終わったときにあなたの物語を書くべきだ」(酒井穣)。確かにそうだなと素直に書き始めました。とはいえ、3か月以上悩みました。