小島一郎とピクトリアリズム

写真の黎明期に、それまで記録媒体であった写真をアート表現にしていこうという活動が起こりました。そのために「写真は絵画を模倣する」ことでというアートに近づこうとしました。この活動をピクトリアリズムと言います。1800年代半ばの話しです。

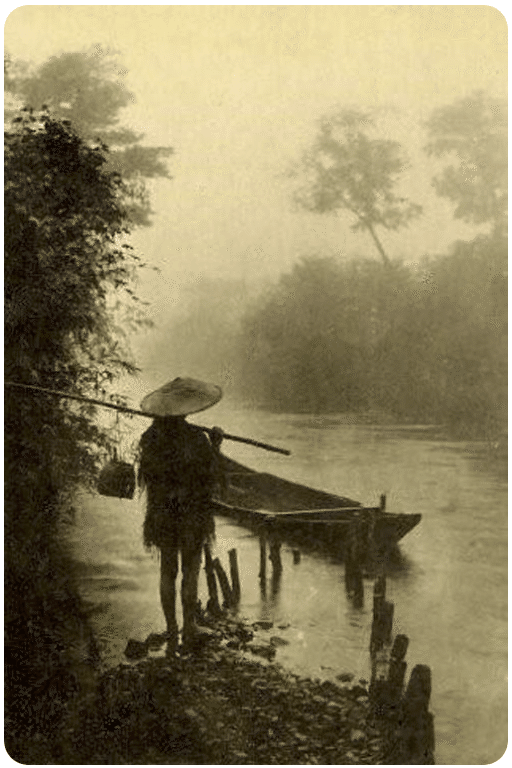

この写真などはピクトリアリズムの一例です。

引用 https://www.fujibi.or.jp/exhibitions/profile-of-exhibitions/?exhibit_id=4201409051

小島の写真はこれらの影響を受けているのは明らかです。

以下は小島の写真。

写真集よりスキャン

小島の写真はコントラストが高く、ダイナミックな表現が多いです。雪国の農村の厳しい生活をリアリティーを込めて表現しているように感じますが、一方どこか幻想の世界のようにも感じます。特に雲と雪の現像がダイナミックでハレーションのようになっています。そのため登場人物が背景から浮き上がって見えます。それらの点がこのシーンを幻想的に感じさせているのだと思います。

一方、形状に着眼した写真が多いのも小島の特徴です。

上の写真は水車の回転部分が雪の覆われたものでしょうか。下の写真は車輪とその影の連続を撮影しています。両者とも形状の面白さをテーマにしています。

晩年(とは言っても30代なのですが)の写真は更に写真が抽象化されていきます。極端なコントラスト表現で、もはや飛ぼうが潰れようがお構いないという感じです。

これをどう考えるかですが、私は小島が自身の写真に変革を求めていたのだと思います。初期の頃のようにピクトリアリズムの路線を踏襲していけばそれなりに大家になれたかもしれません。写真家には二種類あります。自分の手法を貫き続けるタイプ、逆に次々に新しい表現方法を模索するタイプ。小島はおそらく後者だったのだと思います。私も後者になります。

一貫しているのはリアリティーのみを追求するのではなく、小島自身が考えたイメージを写真表現として具現化しようとしたことだと思います。初期においてのそれがピクトリアリズムであり、後期のそれが極端なコントラスト表現だったのではないでしょうか。

道半ばで斃れ、彼の変革の完成を見ることはできません。残念です。小島と同じように多くのアーティストが道半ばで斃れていきました。アーティストとはそのようなものかもしれません。

私は彼の苦悩を含めて小島の写真に心惹かれます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?