「噛む力(咬合力)」がなぜ健康長寿に重要なのですか?

皆さんは、普通に食事をし、飲み込み、話すこと、当たり前のようにされていると思います。

けれども、気づかないうちに噛む力が衰えて、栄養失調や健康寿命が短くなるということにもなりかねません。

テレビの食レポで、高級食材を一口食べた芸能人の一言目が「柔らかい~!」

柔らかいのがおいしいになっていることに違和感を覚えます。

海外旅行に行った知人に、

わらじみたいな大きい、硬いステーキ出てきてびっくりしたよ~

でも、噛めば噛むほどおいしかった~

という話を聞いて、

日本にこんなステーキ屋さんあるのかな~??と考えてしまいました。

こんな記事が目に留まりました!

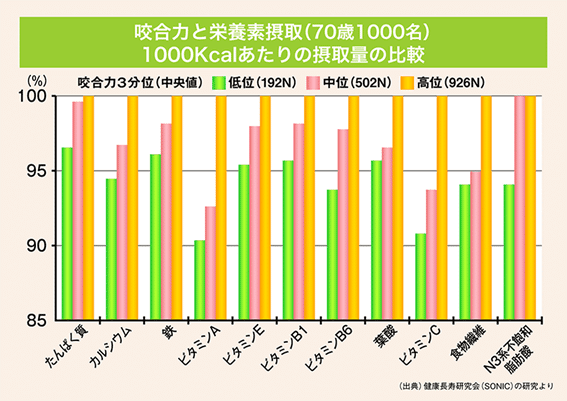

噛む力(咬合力)は、人によって異なり、その差が健康寿命にも反映されることが、大阪大学の池邉一典教授らの研究で明らかになりました。噛む力の低下は、体にどのような影響を与えるのでしょうか。

咬合力が低下すると、食物繊維が多くて歯ごたえのある食品を避ける傾向があります。

逆に、軟らかいごはんやパン、麺など炭水化物の摂取量が増えますから、肥満になる割合が高まります。その結果、動脈硬化を起こしやすくなるのです。

また、噛みごたえのある肉を食べなくなると、たんぱく質の摂取量が減ります。たんぱく質には筋肉をつくるアミノ酸が多く含まれていますから、摂取不足になると運動機能の低下も起こります。その結果、転倒しやすくなったり、骨折しやすくなったりし、関節系の疾患にもつながるでしょう。

私たちの調査では、咬合力の低下している人は、歩行能力も低下していました。

さらに、咬合状態のよくない人は、認知機能に影響を与える緑黄色野菜や、DHA・EPAなどの不飽和脂肪酸を多く含む魚介類の摂取が低いことも、調査でわかりました。

咀嚼機能の低下で噛まなくなると、脳血流の低下を招きます。また、歯周病の炎症物質は神経炎症を招きます。こうしたことも、認知機能の低下につながります。

逆によく噛むと、神経伝達物質のアセチルコリンの分泌が促されて、認知機能の低下を防ぐのを助けます。認知機能の低下というのは、ある程度の年齢になれば誰でも起こることですが、よく噛むことで遅らせることが期待できるのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?