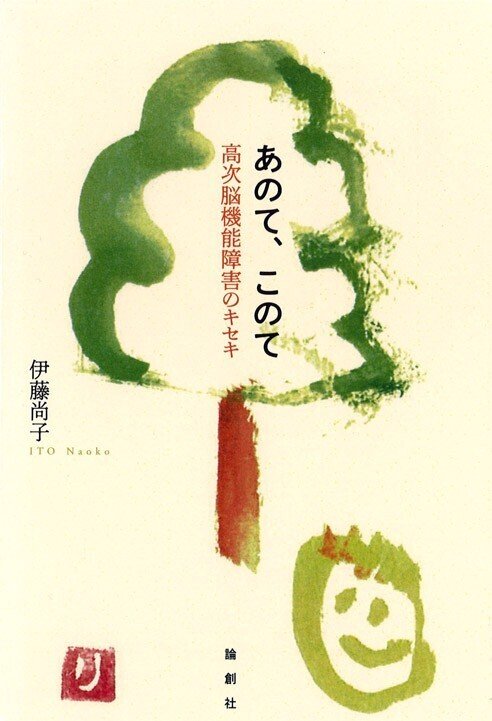

第9回『あのて、このて――高次脳機能障害のキセキ』伊藤尚子著

重度の高次脳機能障害を負った息子を支える母親が書いた闘病記。発病の経緯から就労するまでを描いているので、高次脳機能障害の子を持つ親にはとても参考になる1冊だ。

●突然襲った息子の不運にただうろたえるだけの母親

2005年10月2日、埼玉県で開催されたテニス大会のプレー中に、大学生だった息子遼輔君は心臓発作を起こした。

居合わせた看護師の友人による懸命の心肺蘇生のおかげで一命は取り留めたが、5日間の昏睡状態の後、意識を取り戻した彼には重度の高次脳機能障害が残った。

医師からは「もう食べることも、歩くことも出来ないだろう」といわれた。

著者には看護やリハビリの知識や経験がなく、高次脳機能障害という聞きなれない言葉に戸惑い、ただうろたえるだけだった。

しかし、母性による直感で、寝たきりの息子にマッサージをしたり、音楽を聞かせたり、好きなコーヒーの匂いやバニラエッセンスをティシュに垂らして嗅がせたりする毎日が続いた。

やがて、笑ったり泣いたりするなど顔に表情が現れ、倒れてから43日目に初めて言葉を発した。それが「おはよう」だった。

●兄や友人など同年齢のマンパワーが刺激となる

遼輔君には兄が一人いた。とにかく仲の良かった二人だった。

その兄が面会に来るとごく自然に「ゆうくん!」と兄の名前を声に出せるようになった。それまで辛そうにしていても兄が来ると機嫌がよくなる。この不思議な兄弟の力に、親として驚かされた。

友人もたくさん見舞いに来てくれた。そういった若い人たちのエネルギーが、回復への源になったのだと著者は思った。

また、胃ろうを1カ月間したが、口から食べられるようになってからの回復はめざましく、人間食べられるということがどれほど大事なことかを強く感じた。

やがて、車いすから歩行ができるまでになり、リハビリ病院を退院して自宅から通院することになった。

ただ、声を発することはできたが、まだ字を書いたり読んだりすることができない。人の顔を覚えることもできなかった。

●家から一歩出ること、そして人と繋がることが大事

「人の中にいたい」「人と接することをしたい」これが遼輔君の望みだった。

更生訓練所での生活で、スーパーに買い物に行ったり、電車に乗ったり、日常の暮らしを一人でできるようになっていった。

大学にも母親同伴で復学することができ、同時に地元の障害者就労支援施設「カレーハウス」に通うことになった。そこで接客と配膳の仕事に慣れ、仕込みも手伝えるようになった。

ところが、その施設のシステムが変わり期限がきたことから辞めざるを得なかった。

そこで、就職先を探して見つけたのが、日替わりランチや仕出し弁当を作って提供する福祉レストランだった。

著者と見学に行って「ここに行きたい」と自ら決断した。

そして今、再び接客の仕事から新たなスタートを切っている。

■書籍情報

伊藤尚子著『あのて、このて――高次脳機能障害のキセキ』

2022年8月10日 論創社刊 定価1,760円⑩

<初出>

NPO法人Reジョブ大阪発行の情報誌「脳に何かがあったとき」2022年11月号

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?