清風堂のおすすめ vol.7(2023/10/22)

こんにちは、清風堂書店の谷垣です。いきなり寒くなって風邪をひきかけていましたが、薬を飲んでなんとか持ちこたえました。あぶなかった…。

今週もフェアのご紹介から。

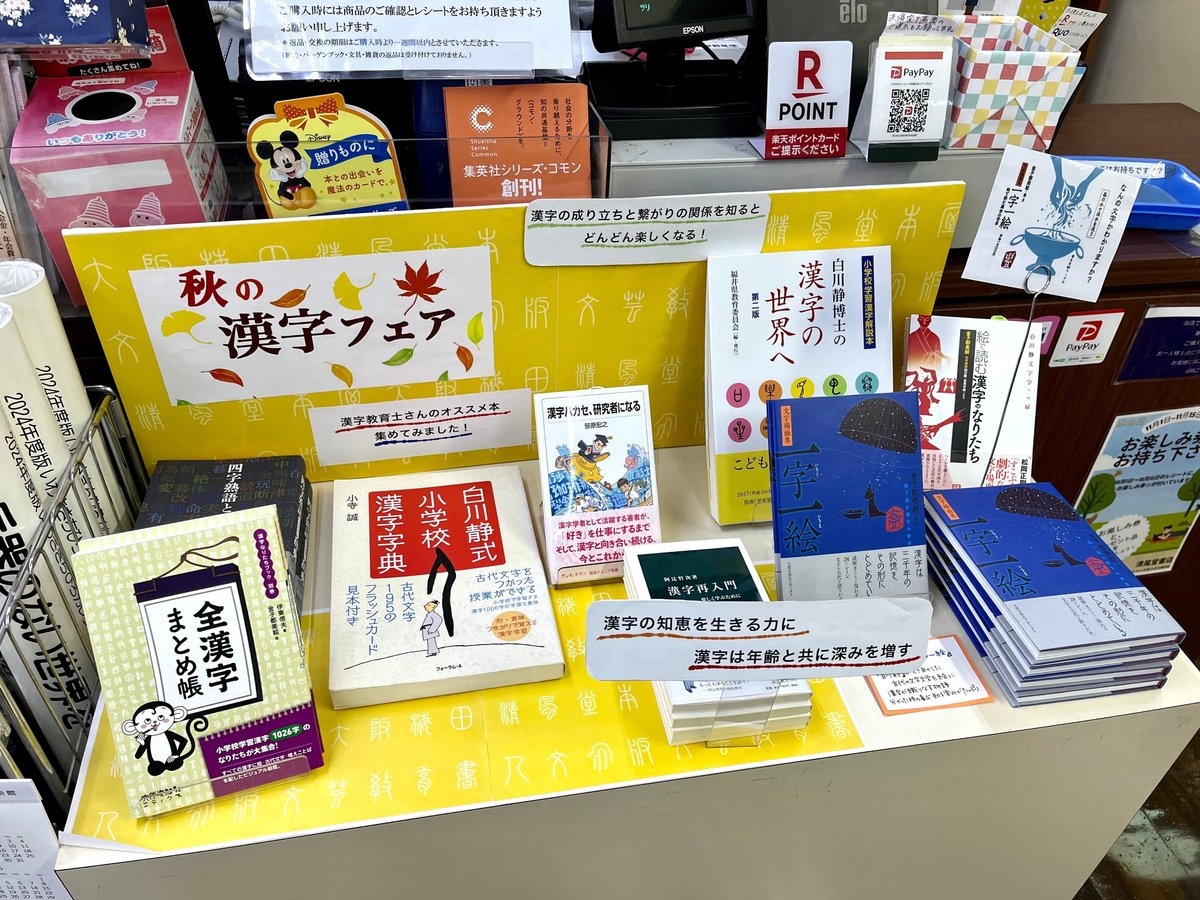

「秋の漢字フェア」開催!

漢字教育士さんがオススメする書籍を展開しています。漢字のなりたちやつながりを知るとどんどん楽しくなっていきます。

私は漢字が得意ではありませんでしたが、漢字教育士さんのお話を聞くうちに漢字の魅力にハマっていきました。とくに「昆虫以外の生きているものにも<虫偏(むしへん)>は使われている」というお話は大変面白いです。ちなみに、「虹」という漢字は2匹のつがいの龍が黄河の水を飲んでいる姿といわれているそうです。大空を架けるつがいの龍が虹になる...。幻想的な物語を想像して感動します。

秋も深まるこの季節。漢字をじっくり眺めて、その長い歴史に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。(徳網)

「始めてしまえば、もう半分」という諺が韓国にあります。(中略)

漢字は奥深いなんて感慨にひたっている時間はありません。もし今、何かとても辛いことがあったとしても、それを興味のあることへのエネルギーに変えて乗り切れば、必ず時間は過ぎていき、それが実になる時がきっと訪れます。

これから出る本

『バザールとクラブ』朱喜哲/よはく舎

『<公正(フェアネス)>を乗りこなす』の著者・朱喜哲さんによる最新刊。「バザール」と「クラブ」はそれぞれ、ローティの論稿『エスノセントリズムについて』で登場する概念です。「バザール」では公共的な言動(お互いの自由を脅かさないこと)が求められますが、それゆえに時に疲れてしまうこともある。その一方で、バザールから退避できる私的空間としての「クラブ」は、偏見や差別の温床にもなりかねません。

この比喩はローティの構想を説明するさいによく使われるそうなのですが、この比喩が登場するオリジナル論文は、これまで日本語に訳されたことがありませんでした。本書では、この比喩がそもそもどのような前後関係・文脈の下に置かれているのか、また、背景にある「論争」についても解説されています。

『多元的無知』東京大学出版会

多元的無知とは、集団内で取られるある行動について、自分は賛成していないにもかかわらず「きっと他の人たちはそうした行動に賛成しているのだろう」と、その集団内の多くの人が思い込む状態を指すそうです。「裸の王様」をイメージしてもらえるとわかりやすいかもしれません。

本書は学術書なのでとっつきづらいかもしれませんが、おもしろそうなテーマではあるので紹介しました。当店にも入荷予定です。

『ちょっと本屋に行ってくる。NEW EDITION』藤田雅史

11月下旬発売。以前は限定書店のみでの取り扱いだったのが、増補版となり全国流通することになりました。「本と本屋さん好きのための人気脱力エッセイ」とのこと。

『男性の繊細で気高くてやさしい「お気持ち」を傷つけずに女性がひっそりと成功する方法』サラ・クーパー/亜紀書房

11月発売予定。長いタイトル。「成功する方法」というキーワードからビジネス書を思わせますが、男社会のアホらしさを風刺する内容のようです。どんな原題なのかすこし気になります。

履歴書の書き方、服装、髪型、普段の何気ない行動やプレゼンの仕方、そしてハラスメントのかわし方まで、男性の「お気持ち」をいかに刺激せずに会社でサバイブするのかを、有名コメディアンが、イラストや図版を用いて、ユーモアたっぷりに辛辣に描く。

『町の本屋という物語』奈良敏行/作品社

みなさんは定有堂書店をご存知でしょうか。今年4月に惜しまれながら閉店した、鳥取県にある本屋さんです。ここは日本中から書店員が足を運ぶ「聖地」ともいえるような場所で、店主・奈良敏行さんの独特な棚づくりが有名です。今回、その定有堂書店の40余年が一冊の本となるのですが、その企画・編集を担当されるのが三砂慶明さん。これまで梅田蔦屋書店でワークスタイル・人文のコンシェルジュをつとめてこられ、著作も出されています。そのなかの『本屋という仕事』(世界思想社)でも奈良さんの文章が登場します。

私はこの本で初めて定有堂書店の存在を知りました。知らない方にはぜひ読んでほしい、そう思います。きっと「こんな本屋さんがあったんだ」と驚くはずです。序文では奈良さんの言葉が引かれています。

この企画をすすめるにあたり、最初、脳裏に浮かんだのが、定有堂書店の奈良さんの言葉でした。私が定有堂書店でお話を伺っていて印象的だったのは、「本屋は焚き火である」というお話でした。

一冊一冊の本には、それぞれ著者の熱がこめられていて、それがまるで焚き火のように読者を温めている。焚き火は暖かいからまわりに人が集まってきますが、みんなが火にあたりに来るだけではいつか消えてしまいます。でも、来る人がそれぞれ薪を一本ずつ置いていけば、火は燃えつづけることができるのだと奈良さんに教えていただきました。

私たち本屋は本を並べることで、読者は本を買うことでお互いを支えつづけています。私は奈良さんの言葉を聞いて、はじめて自分の仕事を通して何か世の中の役に立っているのかもしれないと実感することができました。

時間をつぶすための雑誌、ちょっと背伸びして手に取った哲学の本。いろんな思いを抱えた人たちが本屋には集まってきますが、それらを一括りにはできません。「薪を置く」人たちのなかには、本を買わずに出ていく人たちも含まれるでしょう(この点について奈良さんがどうお考えなのかわかりませんが…)。本屋にやってくる理由は十人十色でも、みなそれぞれが薪を置いていくことに変わりはない。気負わずに、ふらりと入ってもらえる空間(=焚き火)が本屋である。そう考えてみると、本屋って不思議な場所なのかもしれません。すくなくとも私は、序文にある奈良さんの言葉からそのように受け取りました。

『町の本屋という物語』は2024年1月下旬発売です。

近隣のイベント

キタガヤフリー・アジアブックマーケットがクリエイティブセンター大阪で開かれます(10/28・10/29)。書店や出版社をはじめ、アート・雑貨・カレーなどが大阪に集まります。遠方からはるばる出店にやってくるところも多く、前から行ってみたい(会って話がしたい)と思っていた方にとっては絶好の機会です。私も時間があれば参戦したい…。

(終)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?