規定未満の好投手たち

前稿「規定未満の強打者たち」に引き続き、記録として残りにくい規定未満の選手の記録について見ていく、その投手編である。野手編同様記録を調べていたのだが、その中で分かったことは、野手編と大きく異なる、ランキングに影響を及ぼす環境条件が2つある、ということである。

一つは、規定数の変遷である。現在は規定投球回数はチーム試合数と同じとなっているが、これが定着したのは1964年のことで(それ以後も引き分け制度に絡んで若干の出入りはある)、それ以前はチーム試合数の1.4倍から1.5倍程度の投球回数が定められていた。

そのため1963年以前の投手は、リリーフ投手との分業制が定着する以前、先発完投の気風の強かった時代性と相まって、いくつかの項目で上位を占めるなどの影響を及ぼしていることがある。

もう一つは、その気風の裏返し、投手分業制の定着以降の記録についてである。いくつかの項目で、その項目を記録する選手は基本的に規定未満の投手しかいない、というケースがある。

わかりやすい例では、クローザーは基本的に投球回数に到達することはないため、セーブ数やホールド数のランキングは規定投球回未満であるか否かに関係なく、単純に全選手中のランキングとイコールの結果しか出てこない。

以下の稿では、これらの影響を「規定基準の影響」「分業制の影響」として、それぞれの影響を受けた項目ごとにまとめて記述していくので、通常の項目の順番と比べて前後する部分があるがご了承願いたい。

まずは規定基準の影響を受けた項目からである。この影響を一番に受けるのは、やはり投球回数ということになろう。事実上位20位(20人)はすべて1963年以前の記録で、しかも200イニングを投げても規定未満という投手が13人いる。1950年から2019年までの70年間の平均値(以下「平均値」)は197.8イニングだから、平均以上に投げていても規定未満というのはやはり基準が厳しすぎたといえるだろう。

特に史上最多の230回が必要とされた1956年のパリーグからは、1位の野母得見、2位の森口哲夫をはじめ6人が200イニングを記録している。

この年の規定投球回到達者は8球団で12人しかおらず基準が厳しかったことがよく分かるが、一方で前後の年(シーズン試合数の1.5倍、約210回)と比べると230回はわずかに試合数の1.5倍を切っており、評価が難しい。

ランキングに登場する投手たちは全員がチーム試合数×1.0の現行基準を大きく上回っているだけに、当時の規定が厳しかっただけとしてもっと高く評価してもいいのかもしれないが、20人中2桁勝利は11人で2桁敗戦は13人、勝ち越し投手は8人ということを考えると、やはり規定に届かないなりの個々人の要因もあったのかもしれない。

1位の野母がいた南海は飛び抜けたエース級投手がおらず、6投手が2桁勝利を記録していた。15位にも田沢芳夫が顔を出すなど結局規定投球回到達者はゼロで、やりくりでシーズンを乗り切っていた。

同じやりくりでも2位の森口がいた大映は三浦方義が最多勝を獲得する活躍ぶりで規定投球回に到達したものの、他の投手がいずれも不振にあえぐ中で起用された森口も力不足は否めず5勝18敗と大きく負け越している。

このように、規定投球回到達者が少ないというのは普通は投手層の薄さが影響した結果であるだけに、この年の南海がこれで0.5ゲーム差の2位につけたというのはさすが鶴岡一人監督の采配と言わざるを得ない。

そのほか、3位の浅岡三郎は戦前の記録で唯一ランクインしているが、この1939年は規定完投10という変則的な基準で、チーム試合数の1.5倍以上のイニングに投げたにもかかわらず9完投だった浅岡が涙をのんだ形である。もっともこれは一塁兼任という起用の他、同年入団の野口二郎が大車輪の活躍をしたことにも起因していよう。

浅岡が届かなかったこの完投であるが、こちらも上位20位(27人)中最も新しいのは1963年の村山実の10完投である。規定基準の影響のほか、やはり先発完投の気風が強かった、という環境の影響も大きかったと考えられる。

戦前は1942年に内藤幸三が12完投を記録、戦後になって1947年にスタルヒンが17完投、そして翌1948年に白木義一郎が19完投したのが最多記録となっている。

白木は25試合199.2回を投げているので1試合平均ほぼ8イニングを投げており、19完投も納得の数字である。全140試合に25試合ではすこし少ない感じはあるにせよ、投球回数は試合数の1.4倍を超えている。投球回数200超えの投手の中で唯一ランクインした5位タイ16完投の多田文久三ともども、基準に翻弄された記録と言えよう。

スタルヒンはこのランキングに5回も顔を出している。他にランキングに複数回顔を出しているのは前述の内藤だけ、それも1948年の14完投と2回だけであることからも、通算350完投が伊達ではなかったことを示しているが、このうち戦後の4回はいずれも負け越しており、苦心の跡をのぞかせている。

その内藤も1942年の時は規定投球回ではなく規定試合数30という基準に対して24試合登板であった。105試合制のこの年に153.1回を投げており、投球回数を基準にすれば規定に到達と判断されていてもおかしくはなかっただろうが、何しろこの年は林安夫と野口二郎が500イニング越えを記録しており、これを横目に見ていると規定未満と言われてもつい納得してしまう。

続いて完封勝利に移るが、最多が先述の多田と1940年藤村隆雄の6完封という数字の小ささ、5位の4完封だけで27人ということもあり、特筆すべきは多田と藤村、5完封で3位タイの1956年の中西勝巳と1962年の北川芳男ということになろう。

1位の多田は16完投での6完封だが藤村は6完投全てが完封勝利、3位の中西も同じく5完投が全て5完封勝利であった。

中西は例の1956年のパリーグにあって最多完封を記録しているが8勝どまり、同じ5完封の北川は9勝で、6完封の藤村に至っては7勝であった。中西と北川は負け越しており、調子のいいときは9回まで一気に投げ切って完封してしまうが悪いと打たれるという感じに、調子にムラがあったことの表れだろう。

4完封は数が多いだけに触れきれないが、4完投4完封というのが1941年の橋本正吾、1960年の権藤正利、1962年の足立光宏、1965年の石川緑と4人おり、この石川を最後に規定未満で4完封以上の選手は出ていない。

次は被安打を見よう。やはり古い選手が多く、上位20位(20人)に入ってくるのは1963年の3投手が最後となっているが、このうちパリーグの二人は大きく明暗を分けている。

17位タイの足立光宏は200.2回を投げての187被安打とそこまで悪い割合ではないのだが、最下位阪急にあっては6勝18敗と大きく負け越している。

被安打が多ければそれだけ成績が悪くなるのは当然、足立だけでなく上位20人中18人が負け越しているが、同じ1963年の久保田治は206.2回を投げて218被安打で最多記録を持っていながら、なんと15勝10敗と唯一勝ち越しているのである。

チーム打率はリーグ5位で得点もリーグ4位と打線の援護が大きかったわけでもなく、投球内容でも首位西鉄に9試合投げて4勝1敗、2位南海にこそ0勝4敗と負け越したものの下位3球団にも安定して勝ち越しており、運と実力の両輪の上に成り立った記録として評価できるだろう。

さて、規定基準の影響を受けた項目の中にも近年の記録がぽつぽつ混じるという項目がいくつかある。

まず与四球からいこう。上位20位(20人)中トップは1950年デビュー当時の金田正一が記録した127与四球である。2位の内藤幸三と比べて6試合9イニング上回るだけにもかかわらず四球数では15も上回っているだけに堂々たる?数字である。

被安打同様与四球も多ければ多いほど成績が悪くなるのは当然ではあるが、勝ち越している投手が3人、5割の投手も2人と被安打ほどには悪い数字ではない。被安打の上位20位には戦前の記録は一つもないが与四球は8人が戦前の記録であり、投高打低の戦前は与四球数の基準も少し見方を変えなければいけないということだろう。

5割以上の5投手は3人が戦前で2人が戦後の記録だが、戦後組の一人1994年野茂英雄は114イニングでの86四球である。もう一人の1963年若生忠男は20人中最多の200イニング超えでの86四球だから、野茂の突出ぶりがよく分かる。

また近年の記録では1974年のケキッチと1982年の三宅宗源が88四球、1980年の村上之宏が87四球と野茂を超える四球を与えており、3人とも11敗で負け越している(ケキッチは5勝、三宅と村上は4勝)。三宅と村上は野茂より10イニング以上投球回数が少ない(それだけ与四球率も高い)だけに負け越しも当然だろうが、それだけに勝ち越した野茂には久保田同様驚かされる。

勝ち負けの話になってきたので、次は勝利と敗戦に触れていこう。

勝利数では戦前戦後1リーグ時代の選手は誰も入らず、上位20位(30人)は規定基準の影響が大きかった1950年代に集まっている。1リーグ時代は投手数が少なく、柱となる投手を2、3人で回していたような時代だけにどんどん起用されて規定投球回に到達した結果本稿では出番がなくなった、ということだろう。

1950年に宮下信明が14勝、1954年に和田功が16勝したのを1956年に河村久文が18勝して更新したのが最多記録となっている。この宮下の14勝が今のところ20位相当であるが、規定到達者の平均値は12.2勝なのでランキングの全員がこれを上回っていることになる。

河村は島原幸雄、西村貞朗、稲尾和久の20勝投手3人に次ぐ四番手の扱いとあって201.2イニングと規定投球回230には届かなかったが、チーム優勝には十分貢献していた。その河村の記録に、6割の122.2イニングで並んだのが1988年の伊東昭光である。

17セーブという数字が示すように55試合中48試合で交代完了という抑えの切り札で、この年これで最多勝利のタイトルも獲得した。9敗で貯金9という点も含めて数字は立派なものに見えるが、シーズン5位のチームにあって起用面で救われた部分もあり、特に9月以降の5勝は全て自身のリリーフ失敗から打線のおかげで転がり込んだ勝利ということもあって、あまり高い評価はできない。

一方、同じ最多勝利のタイトルでも2005年の下柳剛は先発ローテーションで15勝3敗の安定感、同じく15勝した1995年の平井正史は27セーブと併せて42セーブポイントで最優秀救援投手であった。また1999年の篠原貴行は14勝1敗、2017年の薮田和樹は15勝3敗でそれぞれ最高勝率である。

このように近年にマークされた記録はすべてタイトルと結びついているが、特に上の4人は全てがチームの優勝に直結しているのが大きな特徴で、評価されるところである。

敗戦についても勝利同様大半は1963年までの記録ではある。特に10位タイである16敗以上している選手は1963年を最後に出ていない。その中でも1955年スタルヒンと1956年滝良彦は20敗以上という無二の記録、今後まず出てこない数字だろう。

一方17位タイの15敗については1970年の石戸四六、1980年の藤沢公也以降しばらく途絶えていたところ、2002年に川越英隆、2003年に正田樹、2009年にグリンとちらほら記録する選手が出ている。

2000年代の3人はいずれもリーグの最多敗戦だったが、それ以外の選手は1位のスタルヒンを除けば最多敗戦になった選手がいないのは意外である。つまり最多敗戦投手は規定投球回に達していたわけで、それだけ勝ち負けに関係なく起用される、チームの大黒柱となる投手が昔は多かったわけだろう。

規定基準の影響を受けた項目は上のようなところである。次はもう一つの大きなトレンド、分業制の影響を受けた項目について見ていこう。すなわちリリーフ投手がランキングを占める項目である。

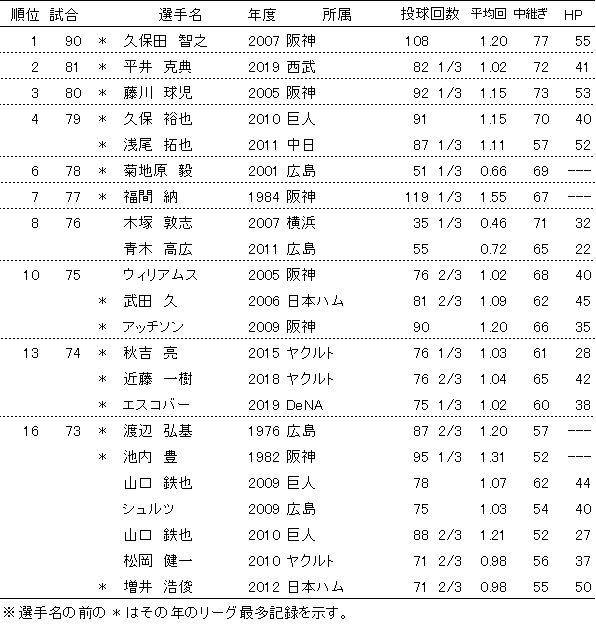

まずは試合数、登板数であるが、上位20位(22人)中2000年以前の記録は3件しかランクインしていない。1976年渡辺弘基の73試合、1982年にこれに並んだ池内豊、そして1984年にこれらを上回った福間納の77試合である。

渡辺と福間は左のワンポイントリリーフも兼ねて記録を伸ばしたが、一方で池内と福間が同時期に阪神に所属していた点については、当時の安藤統夫監督(1982年~1984年)の起用法が影響している。

安藤監督の3年間、阪神はリリーフ投手を1試合あたり2.28人、2.04人、2.45人起用していた。この間セリーグの他5球団は1試合あたり1.73人、1.64人、1.87人であったから、3年平均で1試合あたり0.51人多く起用していたことになる。平たく言えば2試合やれば1人多く登板している計算である。それまで10年間はほぼ他球団と同程度、むしろ10年平均で他球団より0.06人少ない起用であった。

この3人はいずれも試合数以上の投球回数を記録していたが、2001年に78試合の(規定以上も含む)日本タイ記録を作った菊地原毅は51.1回しか投げておらず、これはワンポイントリリーフで積み重ねた印象が強い。

しかし2005年藤川球児の80試合、2007年久保田智之の90試合と伸ばされた記録は、いずれもセットアッパーとしての起用法が定着して以降のもので、以降上位にランクインする投手のほとんどが試合数と投球回数がほぼ同じ、すなわち1イニングを任されるセットアッパーとなっている。

長らく日本記録であった78試合登板の稲尾和久は酷使の影響で以後成績を大きく落とすことになったが、現在のランキングでも2回登場しているのは2009年、2010年と2年連続73試合登板した山口鉄也だけであり、たとえセットアッパーであっても上位に食い込むような登板数はその後のコンディションに影響を与えている可能性を感じさせるランキングとなっている。

次は交代完了である。試合終了時にマウンドにいるわけで、当然抑えの切り札たるクローザーが記録の主となっており、上位20位(21人)全員がそのシーズンのリーグ最多記録も記録している。

早い時期の1983年の森繁和は34セーブ、1988年の郭源治は44セーブポイントと共に当時のシーズン日本記録を更新して最優秀救援投手となり、かつリーグ優勝に貢献した点で双璧の記録であった。これに1986年の石本貴昭を加えた記録が長らく上位であった。

しかしクローザーの定着、特に9回1イニングを任されるという起用法が完全に定着すると上記の記録も上書きされ、2005年久保田智之63交代完了、2007年藤川球児64交代完了、2011年岸田護66交代完了、そして2021年益田直也67交代完了と少しずつ記録を伸ばしている。

登板数同様、交代完了でもランキングに複数回名前を連ねているのは2007年、2008年の藤川と2013年、2021年の益田だけである。その中でも益田の7年空けてのランクインはちょっと驚異的で、新人での登板数とシーズン引分という2つの日本記録を他に持つ益田らしい記録ではある。

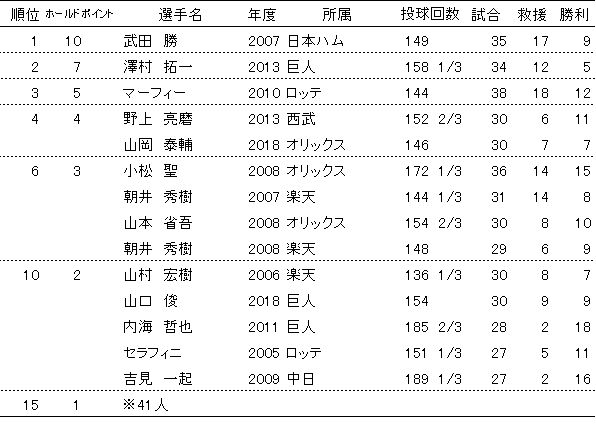

セーブとホールドポイントについては、記録の本質上分業制の影響を当然に受ける項目であり、そのランキングはシーズンセーブ記録、シーズンホールド記録のランキングそのものであるため、詳細は割愛する。

これら4項目の上位20位にランクインする選手の中で、そのシーズンに先発を経験した選手が2人だけおり、それが1976年に73試合に登板した渡辺弘基と2010年に73試合に登板した山口鉄也で、どちらもシーズンに2試合だけ先発マウンドを踏んでいる。

リリーフ投手の独壇場であるこれらの項目のことであるから、ここで少し道をそれて、リリーフ投手ではない(専業のリリーフ投手とは言い難い)投手を対象として、4項目でどのような記録を挙げているかを見てみたい。

すなわち、規定投球回到達者における試合数・交代完了・セーブ・ホールドポイントの記録である。

試合数で規定投球回未満の上位20位にランクしているのは73試合以上登板の投手であるが、規定投球回に到達して73試合以上に投げている投手も、5人いる。

もっともこれは延べ5人というべきで、このうち3回は稲尾和久が1人で記録したものである。稲尾は1958年にも72試合に登板しており、当時流行ったエース重点起用戦術の影響を最も受けたがための数字となっている。

エース重点起用戦術というのは、先発ローテーションの概念が完全に定着する以前の戦術であり、勝てると踏んだ試合には登板間隔やイニング数に関係なくエース級の投手をリリーフとして起用して勝ちを拾う起用をメインとし、かつ先発投手陣の一角としても登板させるという、今の感覚で言えば酷使の一言に要約される投手起用法である。

特に稲尾がプロ入りした当時の監督であった三原脩は、稲尾の入団以降この戦術を顕著に採用した。1956年島原幸雄、1957年から1959年稲尾、大洋に移って1961年と1962年秋山登、同じく1962年権藤正利、1964年鈴木隆と上位20位(24人)中8人が三原監督下での記録である(厳密には大洋時代は複数投手に分散負担という軌道修正をしているが、根底の考え方は変わっていない)。

この影響で、稲尾は1959年と1961年には規定投球回到達者の交代完了上位20位にも顔を出すこととなった。規定到達者の中では交代完了の上位20位ラインは40試合であるが、稲尾以外は全員が登板数の3分の2以上を交代完了が占める抑え投手である。

規定未到達者の上位20位ラインは56試合であり、規定到達者でこの56試合以上というのはさすがに2人しかいない。その2人、1位の1974年佐藤道郎と2位の1988年中山裕章にしても先発登板0という抑えの切り札であっただけに、稲尾のランクインは目立つ。

1980年代以降の規定投球回到達者は登板数の上位20位には3人、交代完了でも5人しかいない。一方で規定投球回未満の上位20位には、1980年代以前の投手がどちらも3人だけしかいない。この1990年前後の時期に、投手起用法が大きく変わったことがはっきりと見て取れる。

このことはセーブ数の上位20位(21人)にも表れている。セーブが制定されたのは1974年であるが、21人中1970年代が11人、1980年代が8人なのに対し、1990年代は2人だけである。

この1990年代の2人も例外的である。1990年の佐々岡真司は、4月までは先発だったが不調だったことから5月から抑えに回り、その後負けが込んでくると8月中旬から先発に再転向したという経歴の故であるし、赤堀もストッパーとして活躍していたが、最優秀防御率のタイトルが視野に入ったことから10月の2試合に先発して規定投球回数に到達したという事情があった。

エース重点起用から投手分業制の確立、そしてリリーフ投手から抑えの独立という流れはそれだけでプロ野球現代史の一稿になる内容であるが、これらの3項目にはその影響が色濃く出ている。

この流れの延長線上にセットアッパーの定着、イニング担当制の成立があり、その影響を反映するのが2005年に制定された現行のホールド、そしてホールドポイントである。

ホールドポイントのランキングは1ホールドポイントの選手が大量に入るほど貧弱なものであるが、その1試合がそのシーズンのリリーフ登板のすべてという、ピンポイント起用も少なくない。

そんな中で1位になったのは10ホールドポイントの武田勝だが、これは5月までは1勝7ホールドすべてリリーフだったものが、6月は先発とリリーフを兼ねるスインガーとなり、7月以降は完全に先発投手となったが故の数字である。

2位の2013年澤村拓一も9月以降のリリーフ転向、3位の2010年マーフィーも5月下旬から先発転向など、上位の選手はシーズン中の明確な配置転換が成した成績である。

さて最後に、2つのトレンドの影響をあまり受けていない項目を挙げていこう。

まずは試合当初である。とはいえ試合当初は若干分業制の影響を受けている。記録自体は、1948年に久野勝美が記録した23試合当初を、完投の項-で出てきた1956年の森口哲夫が29試合当初で更新したのがレコードであり、その後1963年に畑隆幸が28試合当初で迫ったのが2位となっている。

森口は他に4完投があるため154試合中の33試合に先発していた計算であるが、それだけ起用されて5勝18敗という数字は、チームの投手層の薄さと打線の弱さに泣いた結果である。対照的に畑は34試合に先発して完投はわずかに6だったが、貴重な先発左腕として13勝を挙げ、リーグ優勝に貢献している。

このように古い記録が残っているが、大半は最近の記録であり、ここに分業制の影響の一環で完投数が近年激減していることの影響が出ている。

例えば、上位20位(44人)中2000年以前の13人はうち11人がリリーフ登板も4試合以上は経験しており、オール先発登板は1984年の山内新一と1998年の戸叶尚しかいなかった。それが2000年以降の31人ではオール先発登板の投手が21人、3試合以上リリーフしたのは2007年の青木高広(5試合)だけしかいない、というように逆転している。

先発投手が完投せずリリーフに後を託して降板するのが起用の基本となっていることがこういった状況を生んでいる一方で、先発ローテーションの定着とローテーション人数の増加によりシーズン中の平均的な先発登板機会は漸減しているため、古い記録がなかなか上書きされない、という状況なのである。

次の奪三振には独特の傾向がある。まず上位20位中、1954年から1961年までの間に9人、2010年代以降に6人が占めるという偏りがある。

前者はまさに「規定基準の影響」を受けたものであり、6人とも150イニングはクリアしている投手である。ただしその中でも1位の1958年小野正一と2位の1959年大石清はいずれも奪三振率が9.00以上であり、事実三振を奪う能力に長けていたことも大きな要因である。

後者は「分業制の影響」の亜種で、試合当初の項でも述べた完投数の減少などのトレンドの影響であり、6人が6人とも登板すべてが先発であり、3人は規定投球回数に143に対して140イニングは超えている。

上記の年代に属さない5人のうち、3人はリリーフ投手ながら高い奪三振率ゆえに三振数を伸ばした投手である。特に15位の2005年藤川球児は80試合登板もさることながらランキング中唯一100イニングを切りながらも奪三振率13.55という圧倒的な力で三振を積み重ねた。規定到達者の平均値が120.7個だけに、いずれの投手もリリーフでありながらこれを上回っているのは評価が高い。

残る2人はいずれも個別の事情による規定投球回数への未達が原因で、7位の1999年石井一久は故障の影響もあって何度かローテーションを飛ばしたこと、10位の1950年金田正一はデビューが8月だったことによる。後者の年代に属してはいるが、3位の2016年大谷翔平は二刀流という個別の影響もあるとはいえるだろう。

大谷を含めた6人中5人が奪三振率10.00以上という能力の高さを示す中、金田は8月下旬という遅いデビューながら3か月で143奪三振ということ、かつそれまでの記録が1939年浅岡三郎の86奪三振だったことで能力の高さを示しており、後年の大投手の面影がここにはっきり見て取れよう。

被本塁打にも奪三振とは違う独特の傾向がある。基本的には被安打と同様に、規定基準の影響もあり昔の投手のほうが投球回数が多い分被本塁打も多くなる傾向にあるはずなのだが、一方でリーグ本塁打数自体は1950年などの特殊な環境を除けば昔はさほど多くなく、1970年代以降だんだん増えていく傾向にあった。

そのため、規定基準の影響を受けた昔の投手は投球回数の割には被本塁打が少なく、逆に近年の投手のほうが被本塁打率が上がって数も増える、という傾向にある。

上位20位(21人)も、1960年代6人、1970年代2人、1980年代6人、2000年代6人、2010年代1人と分散しているが、1963年と1969年と1980年に各3人、1979年、1985年、2001年、2004年に各2人というようにピンポイントに分散しているのが特徴である。

最多は1980年の名取和彦の34被本塁打で2位の1985年小野和義の28被本塁打を大きく引き離している点、やはり飛ぶ球の影響も受けているのは確かだが、1979年、1980年でパリーグからランクインしたのは名取と1980年上田次朗の25被本塁打というチームメイト二人だけであり、環境よりはチーム事情の影響が大きいと見るべきかもしれない。

3位タイである2001年の門倉健と5位タイである1985年の中田良弘は共に優勝チームからの輩出で、特に中田は12勝5敗と大きく勝ち越しているところは、新ダイナマイト打線の恩恵をまともに享受していたといえるだろう。

次いで敬遠四球である。マイナーな部門であるが、特に1970年代から1990年代にかけてのリリーフ投手のランクインが目立つのと、そのシーズンのリーグ最多を記録している選手が多いのが特徴である。

前者で言えば上位20位(22人)中10試合以上先発した投手は7人だけ、1970年以前の記録は2人で2000年以降の記録は3人だけとなっている。後者では15人がリーグ最多の数字であり、残る7人中2人はリーグ2位の数字でもあった。

斉藤明夫は1983年に14敬遠四球でこの部門最多の数字とし、翌年も12敬遠四球で3位タイ、この2年はともに10勝10セーブ以上を記録していた。また津田恒実も1986年、1987年と11敬遠四球で2年連続の5位タイ、2年で40セーブを挙げていた。

津田は1986年は29四球、1987年は22四球であり、そのうちの11敬遠四球であった。失点が許されない以上、分が悪い勝負は避けて少しでも抑える率を高めるのはリリーフ投手の責務であり、その中で敬遠を武器にしていたことが分かる。この点では、8位タイの2006年小倉恒がシーズン13四球中10敬遠四球というのが光る。

この小倉以降、ランクインする投手は途絶えている。敬遠で塁を埋めるという選択肢について、リリーフ投手の球数の考慮や満塁策が有効な場面以外での敬遠四球が減少など、何らかの意識面での革新がこの傾向につながっているのではないだろうか。

続いて与死球であるが、歴代最多は1975年に渡辺秀武が記録した17死球、これに続くのが2011年西勇輝の16死球で、以下14死球が4人、13死球が5人、12死球が8人で11死球が16人と、数が少ないだけに下位はタイ祭りとなっている。

上位20位(35人)中シーズンのリーグ最多記録になった選手も21人と、この辺は敬遠四球と似た印象である。その中で、古い記録ながら1958年に12死球を記録した若生忠男は1961年と1964年にも11死球でランクインするなど、かなり縁のある投手といる。

渡辺、小林、若生に加え上田次朗、金城基泰、牧田和久、成重春生といったアンダースロー系の投手がしばしばランクインしており、アンダースロー投手に死球が多いという傾向に沿ったものとも言える。

最後に自責点である。これは1960年代以前の記録が目立つ。上位20位(21人)中13人が1960年代以前、それも6人が1948年から1950年の3年間に集中している。ラビットボールの影響による打高投低の年代であり、かつ投手数が少ない時代ということで登板機会もそれなりにあったことが影響している。

特に1949年の田宮謙次郎は自責点81、防御率4.56ながら11勝7敗とランキング中唯一の2桁勝利を記録しており、これも打たれる以上に打ってくれたダイナマイト打線の恩恵である。

1位の重松通雄は唯一の自責点100超え、防御率6.29でこの年限り現役引退したが、もともとプロ野球創設時に参加した選手であった。活躍したシーズンも少なくないのだが、1937年秋には規定投球回数に到達したものの、防御率7.20というワーストの日本記録をマークしている。

1960年代以前組の特徴のもう一つは「規定基準の影響」であり、1951年以降の7人が7人とも150イニング以上は投げている投手である。この中で1955年のトンボからはスタルヒンと滝良彦の2人がランクインしており、弱小球団の悲哀が漂う。

同様に2人がランクインしたのは1980年の南海で、村上之彦と被本塁打でも出てきた名取和彦の2人が入っている。飛ぶボールによる打高投低の影響も多少はあったであろうが、村上の防御率7.36という数字を見ても、やはり能力の割に使われ続けたことの方が大きいようである。

このランキング中異質なのが4位の2001年門倉健で、防御率6.49にも関わらず8勝5敗と勝ち越している。打線の恩恵を受けたことは田宮と同じであるが田宮の阪神は8球団中6位、門倉のほうはチームが優勝してしまっているので、むしろ近鉄「いてまえ打線」の破壊力を示すエピソードの一つになってしまっている。

比較的単純に数字の凄さを見てきた打者編と比べると、投手編は単純に数字だけを眺めるという感じにはならなかったが、そこには「規定基準」と「分業制」の影響が大きかったことは理解いただけたと思う。

打者編同様、平均値についてはあまり紹介できなかったが、実際ランキングに入ってきた投手は、打者以上にどの項目でも(負の項目も含めて)平均値を上回る成績を残している。その時代のファンを大いに沸かせた選手を規定に到達していないというだけで歴史の波に埋もれさせるのはやはり惜しいものがある。本稿がその掘り起しの一助となれば幸いである。

(追記)

表番号を修正しました。(2023.7.14)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?